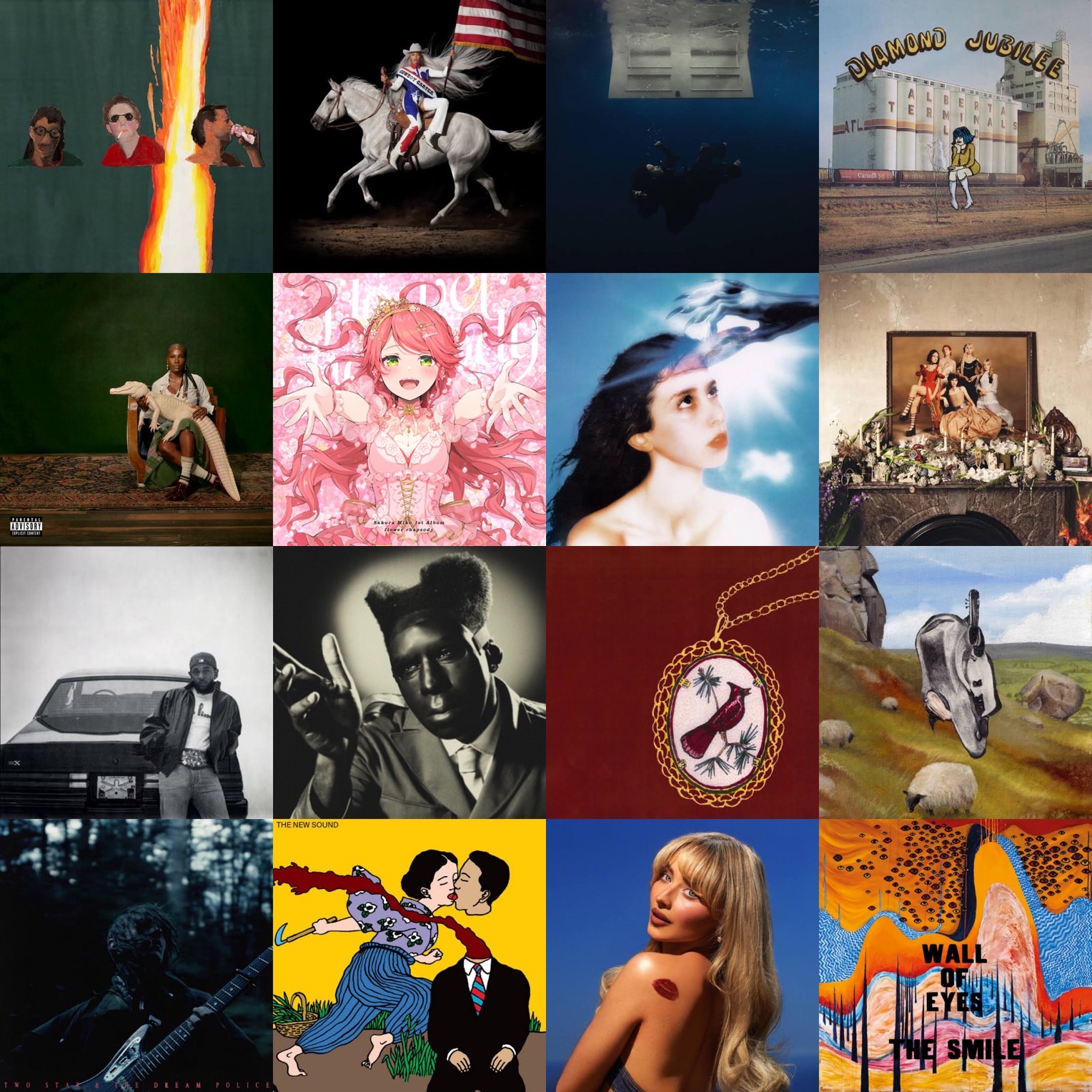

- 特別入選/第10〜1位

- 特別入選 “SCIENCE FICTION”/宇多田ヒカル

- 第10位 “Wall Of Eyes”/The Smile

- 第9位 “Charm”/Clairo

- 第8位 “Fabiana Palladino”/Fabiana Palladino

- 第7位 “破爛酒店”/王若琳

- 第6位 “Constellation”/Caoilfhionn Rose

- 第5位 “Two Star & The Dream Police”/Mk.gee

- 第4位 “Mahashmashana”/Father John Misty

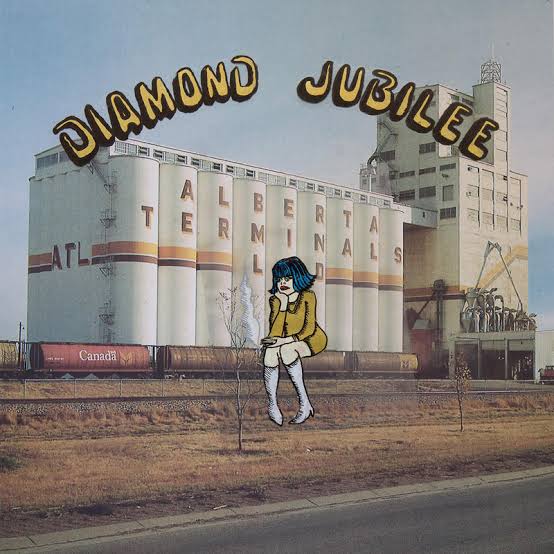

- 第3位 “Diamond Jubilee”/Cindy Lee

- 第2位 “The New Sound”/Geordie Greep

- 第1位 “Where We’ve Been, Where We Go From Here”/Friko

特別入選/第10〜1位

特別入選 “SCIENCE FICTION”/宇多田ヒカル

処女作にして日本音楽史上最大のセールスを記録し、J-Popそのものをアップデートした”First Love”から25年。恐るべきことに、宇多田ヒカルの音楽的な全盛期は正に今なのです。キャリアを総括したベスト・アルバム”SCIENCE FICTION”は、その彼女の過去/現在/未来を捉えたドキュメンタリー。

“宇多田ヒカルのベスト・アルバムとあって、その収録楽曲はどれも親しみ深いものばかり。であるからこそ、多くの楽曲に施されたリミックス、あるいは新録の鮮やかさには驚かされます。「人間活動」を経ての”Fantôme”、そして”BADモード”へ至った現在の彼女のモード、立体的な音響感覚へと、過去の名曲が生まれ変わっているのですから。

そしてFloating Pointsのプロデュースによる新曲”Electricity”も、やはりポスト”BADモード”のサウンド。アルバム・メイクの観点でも、また最新のシーンを主観的に俯瞰するという本リストの目的の上でも、ベスト・アルバムは本来対象外とすべきではありますが、本作が紛れもなく2024年を代表する1枚であることも事実。

第10位 “Wall Of Eyes”/The Smile

2024年だけで2枚のアルバムをリリースした意欲的な活動頻度、そしてあまりにRadioheadに近しい音像から、The Smileは多くのリスナーにアンビバレントな眼差しを向けられています。しかし仮に音楽に一切の付加情報が不要なのであれば、”Wall Of Eyes”はすべてのRadioheadファンが諸手を上げて絶賛すべき作品であるはずです。

Tom Skinnerの緻密なドラム・プレイによって発露するビートへの執着、脱構築的なバンド・アンサンブル、肉体性/精神性の鮮やかな推移。いずれもRadioheadでの試みと同一であり、加えて本作では”The Bends”以来とも言えるギター・オルタナティヴのエモーションすらも登場します。そして当然、それらの表現によってThom YorkeとJohnny Greenwoodが描く世界観は壮観そのもの。

かのバンドが踏み込むことのなかった総括的な音楽性に、その外側から挑んだ結果としてのこの作品。軽率さを恐れなければ、それはRadioheadの走馬灯と言ってもいいのかもしれません。ある意味で残酷な、しかし彼らの音楽が絶えずそうであったように、残酷さがどこまでも美しい名盤。

第9位 “Charm”/Clairo

“Immunity”でベッドルーム・ポップの新鋭として登場し、続く”Sling”ではJack Antonoffを迎えて禁欲的インディー・フォークを展開。ひらひらと舞うようなClairoのキャリア、その3rdにあたる”Charm”で、彼女は控えめなチェンバー・ポップを纏ってのクラシック・ソウルへと踏み入れました。

過去2作に通ずる密やかさ、それはプロダクションにおいても囁くような彼女の歌声においても、は継続しつつ、古き良きR&BやSSWの文脈に合流し得るオーセンティックな風格と噛み締める奥深さを獲得。一方で風に吹かれるように心地よく揺らぐ様子は10’s以降のソウルの質感に近しく、彼女が安直な懐古主義に陥ることなく2024年の視座から本作を作り仰たことは明らかです。

その温故知新のサウンドと彼女の個性のマリアージュという点で、この1枚を現時点での彼女の最高傑作と考えることは決して大袈裟ではないはずです。同時にこれだけのクリエイティヴィティを示し続ける彼女が近い将来、その期待を軽々と、そして意外な形で飛び越えることも容易く想像できます。

第8位 “Fabiana Palladino”/Fabiana Palladino

題にも冠された彼女の名を見れば、多くのリスナーはかのベーシストPino Palladinoの愛娘であると理解できます。しかしこのタイトルは偉大なる父の威光に与ることを意図しません。むしろまったくの逆、Fabiana Palladinoという1人の優れたポップス・アーティストの自負の表れとこそ見るべき。

ディスコからネオ・ソウルへと繋がるブラック・ミュージックの享楽の伝統は、本作において控えめかつ成熟されたグルーヴや、極めて適切な程度で発揮される艶かしさによく表れています。一方でアーバンな光沢を見せる柔らかなシンセサイザー、あるいは作品の骨格をメロディへと委ねる姿勢には、彼女が求道的なソウルではなくオープンなポップスを志向している証拠でしょう。

Princeのバラッディアーとしての側面をソフィスティ・ポップの枠組で切り取り、ポストD’Angeloのフィールとインディー・ポップの静けさで包み込む。参照した音楽性の再構築において一切の隙を見せず、かつ独りよがりにもならない見事なハンドリングを見せた本作は、申し分なく2024年で最も秀でたポップスの1つです。

第7位 “破爛酒店”/王若琳

台湾にルーツを持つ王若琳の7thオリジナル”破爛酒店”、そのアートワークを手掛けたのは彼女の実の妹だと言います。カラフルながらどこか煤けた色調と見るからに混沌としたそのイラストは、王が本作で所狭しと展開するアイデアの本流を見事に視覚化したまったく適切なイメージです。

ホテルを舞台にした喜劇をモチーフとした本作は、その宿泊客1人1人の個性を冴え渡ったアイデアによって奇天烈に描き出します。コンパクトにまとまった楽曲群の中でそうしたアイデアを並び立てることに彼女は少しも勿体ぶらず、まるでお気に入りの洋服を次々に試着するかのように、ロックにジャズ、エレクトロニカを無邪気かつ強烈に縦断していくのです。

そしてサウンドをむせ返るようなノスタルジーで統一することで、これほどに忙しない音像にもかかわらずその世界観に綻びは生じていません。この古びた、そして謎めいたホテルへと足を踏み入れたが最後、彼女が天真爛漫に構築した万華鏡の鮮やかさに魅了されてしまうことでしょう。

第6位 “Constellation”/Caoilfhionn Rose

ブリティッシュ・フォークがアメリカのそれと比して耽美的な傾向にあることは、一般論として語ってもいいでしょう。女性が担い手であればなおさら。ですがCaoilfhionn Roseの3rd”Constellation”が放つ、例えて言うならば宇宙的な美は、国籍や性別を超越したものに思えます。

静謐を重んじるソング・ライティングや人肌を感じるアンサンブルは、本作がフォークやSSWの文脈にあることをひとまず示しはします。しかしそれらがアンビエント・ジャズと紐づき、スピリチュアルな浮遊感によって果てなく広大になることで、その美しさの源は人間の精神の揺蕩いというよりはむしろ宇宙の神秘にこそあるような錯覚を覚えもするのです。

畏敬の念すら覚える美しさと讃美歌のような厳かさ、その中を遊泳する彼女の歌声はどこか楽しそうでもあります。古代の人々が夜空を見上げ、星々を繋げ星座を描いていた時の無邪気と神聖に、彼女は見事接近してみせました。

第5位 “Two Star & The Dream Police”/Mk.gee

ソフィスティ・ポップ、サイケデリア、ベッドルーム・ポップ、そしてアンビエントR&B。いずれも今日のシーンを語る上で欠かすことのできない表現技法です。であれば、そのすべてを内包してみせたMk.geeの”Two Star & The Dream Police”に注意を向けるのはごく自然な成り行き。

ギターの煌めきは夜空に瞬く星の孤独を思わせ、その朧げな光を携えてメランコリックに波打つサウンドは閉ざされた伽藍堂の中をミステリアスに反響します。その中で紡がれるメロディは80’sポップスにおける最も繊細な領域に影響されたもので、それ自体が微妙な美しさを誇ってみせるだけでなく、反響する音像をさらに多層的に働かせる効果を果たしてもいるのです。

それはポスト”Blonde”のPrinceと言うべきか、はたまた幻惑に駆られたThe Blue Nileと言うべきか。いずれにせよ、ソングライター/ギタリスト/プロデューサー/マルチ・プレイヤー、どの観点からであってもMk.geeへの注目は今後のシーンの動向を探る上で必須となったことは明白。

第4位 “Mahashmashana”/Father John Misty

現行USインディー屈指の才人、Father John MistyことJ. Tillmanの創作には、常に他者への慈しみとアウトサイダーとしての疎外感が複雑に織り交ぜられています。2年ぶりのアルバム”Mahashmashana”においてそれは、過去になく壮麗、そして過去になく苛烈な表現として提示されました。

重厚に紡がれるバロック・ポップは、わざとらしいほどにロマンチックだった前作”Chlöe And Next 20th Century”にも通ずる彼に典型的なサウンドです。しかしそのスケールは比類なく飛翔し、狂気にまで発展しながら発散されてゆく。上質なソング・ライティングは健在ですが、作品から受ける衝撃において彼のキャリアでも異端的な1枚と言えるでしょう。

この途方もないサウンドスケープの中で、彼は優しく微笑むようでもあり、声を詰まらせ涙を流しているようでもあります。安直なメランコリーではなく、感情の奔流、その純度をそのままに閉じ込めてみせた、真の意味でエモーショナルな傑作です。

第3位 “Diamond Jubilee”/Cindy Lee

“Diamond Jubilee”を辞書で引けば、その意味するところは「60周年」とあります。Cindy Leeが本作で祝福しているのはポピュラー音楽の伝統そのものであり、しかし大胆不敵なことに本作は2時間にわたる歴史改竄をやってのけ、その伝統の中にその表現を半ば強引に捩じ入れてしまったのです。

オールディーズにサイケデリア、グラム・ロックに初期インディー……音楽性の上でも、そして時代性の上でも脈絡のないこれらのサウンドは、本作の中に一見すると乱暴に投げ込まれています。しかしそれらはあからさまにセピア色のプロダクションによって結びつけられ、生々しい夢を見ているかのように奇妙な整合性と虚構のノスタルジーを保って厳粛に進行を続ける様には畏怖すら覚えます。

歴史の闇に眠っていた傑作がある日突如として白日の元に晒された、本作は何食わぬ顔でそのような表情をしています。古色蒼然とした名盤の貫禄を計算づくで表現してしまう、その傲慢な才気は過去の参照と再構築が盛んに行われる今日においても並外れたものと言えるでしょう。

第2位 “The New Sound”/Geordie Greep

サウス・ロンドンのポスト・パンク・シーンで最も狂気じみた存在だったblack midiは、実に呆気なくそのキャリアを閉ざしてしまいました。しかしメンバーのGeordie Greepはなおも貪欲に、そしてフリーキーに音楽を探究し、正に彼にとっての”The New Sound”によってソロ・キャリアを始動させたのです。

苛烈なジャズ調のカオティックなアンサンブルというblack midiの骨子は継承しながら、格段にメロディアスな性格を強めたムーディーな世界観は実に奇妙。さらにラテンやブラジル音楽といったワールド・ミュージックへの関心を持ち込み、それらすべてをひとまとめに煮詰めることで、おそろしくハイ・カロリーな本作は空中分解を回避しています。

本作をもってGreepはサウス・ロンドンのシーンを飛び越え、現代ロックにおける屈指の鬼才と言っていい存在になってみせました。Frank ZappaやKing Crimsonに始まる変態的ロックの歴史に、新たな1ページが加えられた記念すべき作品。

第1位 “Where We’ve Been, Where We Go From Here”/Friko

アメリカはシカゴから正に彗星の如く現れたインディー・ロック・バンドFriko。日本でもたちまち話題となりFUJI ROCK FESTIVALへの出演も果たした彼らですが、果たしてあの熱狂はハイプだったのでしょうか?答えは”Where We’ve Been, Where We Go From Here”の中にあります。

本作に臨んだ時、そこにはあまりに多くの先達の幻影が見えます。Radiohead、Pixies、あるいはElliott SmithやNeutral Milk Hotelの姿もそこにあることでしょう。壮麗、静謐、混沌、激情……こうした多岐に渡るオルタナ/インディーの表情を過不足なく、そしてスノッブにひけらかすこともなく、フレンドリーさすらを交えて雄弁に描き切った本作は言うなればインディー・ロックのイデア。

シーンを震撼させるようなアプローチではない以上、なるほど確かに先駆性には欠けるのでしょう。しかしながら、インディー・ロックというフィールドにおける模範解にも思える本作が生まれ出た意義は、過去の咀嚼とその再構築のバランス感覚こそが肝要となりゆく現代において確かにあると私は確信します。

コメント