- 第40〜31位

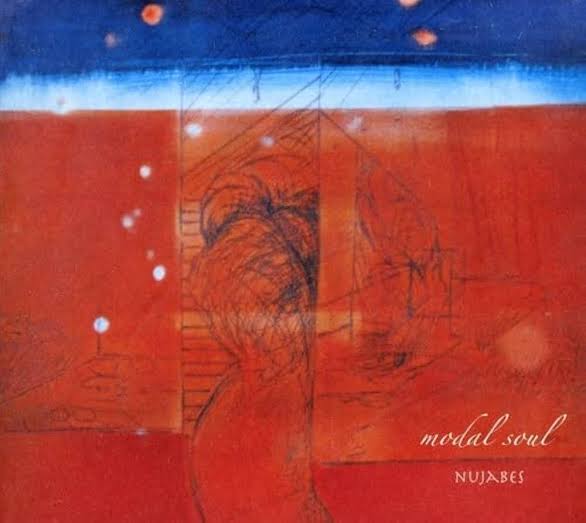

- 第40位『Modal Soul』/Nujabes (2005)

- 第39位『南蛮渡来』/暗黒大陸じゃがたら (1982)

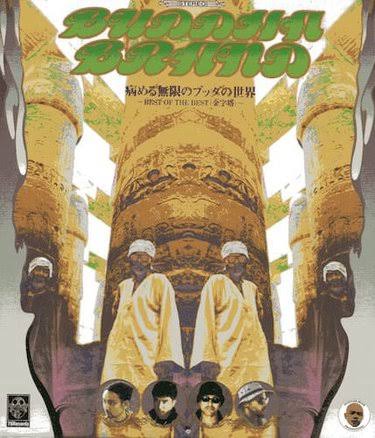

- 第38位『病める無限のブッダの世界〜BEST OF THE BEST (金字塔)〜』/BUDDHA BRAND (2000)

- 第37位『金字塔』/中村一義 (1997)

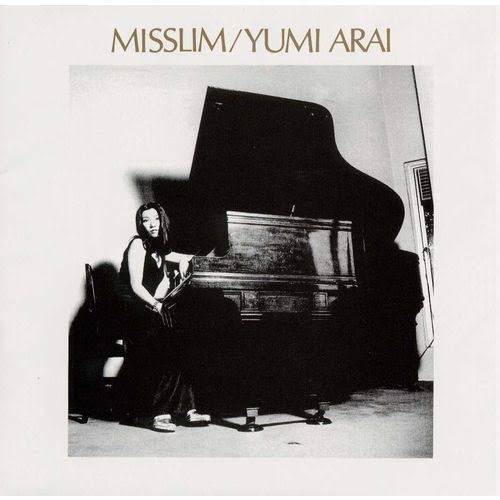

- 第36位『MISSLIM』/荒井由実 (1974)

- 第35位『GAME』/Perfume (2008)

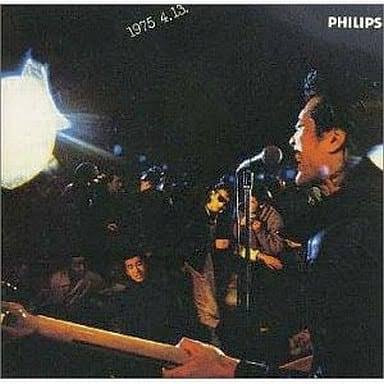

- 第34位『燃えつきる キャロル・ラスト・ライブ‼︎ 1975.4.13.』/キャロル (1975)

- 第33位『POINT』/Cornelius (2001)

- 第32位『BGM』/イエロー・マジック・オーケストラ (1981)

- 第31位『BADモード』/宇多田ヒカル (2022)

- 第30〜21位

第40〜31位

第40位『Modal Soul』/Nujabes (2005)

「ローファイ・ヒップホップの父」として、かのJディラとも並び称される天才トラック・メイカーのNujabes。交通事故で非業の死を遂げた彼ですがその影響力はあまりに巨大、とりわけこの『Modal Soul』は国内外で広く愛される彼の才能の結晶です。

ネイティヴ・タンから続くジャズとヒップホップのクロスオーヴァー、その中でもNujabesは温もりに溢れたセンチメンタリズムに注目しました。侘しげなビートにスムースな鍵盤、レコード・マニアぶりが発揮された巧みなサンプリング・センスが織り交ぜられたそのトラックは、彼が掲げる心象風景的比喩音楽の名に恥じません。

2010年代にインターネット上で突沸したローファイ・ヒップホップ。本作でも顕著なNujabesの心地よいメロウネスは、物憂げに勉学に勤しむ少女の横顔とともに、かのトレンドの象徴として世界中の人々にこれからも記憶され続けることでしょう。

第39位『南蛮渡来』/暗黒大陸じゃがたら (1982)

フリーキーで独創的なロックの模索という意味で、日本でのパンクは思想としてNYパンクに近似しています。その中でも、その沸騰する個性がNYパンクの真打に意図せず接近した奇妙な一例が、暗黒大陸じゃがたらの1st『南蛮渡来』。

バンドを率いた江戸アケミは、パンクのアヴァンギャルドさにファンクやアフロ・ビートを大胆に導入。この手法はNYパンクの重要バンド、トーキング・ヘッズが講じたそれと合致しますが、本作におけるファンクネスはむせ返るような密度に貢献し、質感として全く異なる、異形のリズム・ミュージックへと変換されています。

ユニークなことに、これほどフリーキーでファンキーな作品でありながら、この作品の温度感は全貌を鳥瞰するように冷静でもあります。奔放さと知性、このパンクの二面性をアフロ・ビートを軸に打ち出す発想力は今もなお鮮烈そのもの。

第38位『病める無限のブッダの世界〜BEST OF THE BEST (金字塔)〜』/BUDDHA BRAND (2000)

シングルやEPのリリースを積極的に行っていたBUDDHA BRANDがドロップした待望の1stアルバムにして、同時に『人間発電所』筆頭に数々の名曲を収めた彼らのキャリアを総括するベスト・アルバム。

DEV LARGE、CQ、NIPPSの「無敵の3本マイク」が畳み掛けるラップはフロウ/ライムの両面において実に個性的かつドープなものばかり。加えてDEV LARGEが手がけたトラックはサンプリング・ミュージックとして日本最高峰で、黄金期と称される1990年代のUSヒップホップの名盤と比較しても遜色ない出来映えです。

リリックの面でもトラックの面でも、本作に刻印されたBUDDHA BRANDのセンスは後発のヒップホップで度々参照される重要な遺産となっています。「金字塔」のサブ・タイトルは彼らが得意としたセルフ・ボースティングでなく、単なる事実を粛々と語っているのです。

(サブスクリプション未解禁)

第37位『金字塔』/中村一義 (1997)

自室のスタジオに引き篭り、孤独に描かれた宅録作品の傑作『金字塔』。中村一義自身が本作をいかだになぞらえたように、この作品で「状況が裂いた部屋」に渦巻いていたポップネスは、聴衆に対して「どう?」と控えめに提示されました。

作曲や歌唱はもちろん、演奏やアレンジメントに至るまで、そのほとんどを中村1人で構築していったこの作品。人間味に溢れたメロディ・センスや突拍子のないアイデア、ラフなようで実に練られたプロダクションの緻密さからは、彼が如何に注意深くザ・ビートルズを研究し、彼の表現に取り入れていったかが窺えます。

そのリリース時期から「97年の世代」としても紹介される中村ですが、オルタナティヴなサウンドを志向した一群とはそもそもが決定的に異なるのです。彼はあくまで斬新さを置き去りに、過去を訪ね自身の信ずるポップスを完成させました。

第36位『MISSLIM』/荒井由実 (1974)

処女作『ひこうき雲』の時点で、荒井由実という才媛の天才性はひしひしと感じられます。なればこそ、続く『MISSLIM』の鮮やかさには恐れ入るばかり。彼女は第2作においてさらにその才能を磨き上げ、大人びた余裕を披露するのですから。

前作に続いて演奏をティン・パン・アレーが務める他、コーラス・アレンジに山下達郎を迎えた布陣で制作された本作。サウンドは前作以上にアーバンな気品を携えていますが、その質感はあくまで荒井の作曲に要請されたまで。彼女の嫋やかでヨーロピアンな表現には、『ひこうき雲』で微かに感じたあどけなさは最早ありません。

前作ほど少女的でもなく、次作以降ほど職業作曲家的でもない。女性シンガー・ソングライターとしての荒井由実の真骨頂が本作と言えるのかもしれません。さながら国産『つづれおり』とでも言うべき、極めて熟成された珠玉のグッド・ミュージック。

第35位『GAME』/Perfume (2008)

表現ではなく商品としての性質が強すぎるあまり、アイドル文化全般が音楽的に論じることは決して多くありません。しかしそれ故に、エレクトロニカとアイドルを完璧に共存させたPerfumeの『GAME』の異質さには驚かされます。

中田ヤスタカによるその音楽性は1980年代に流行したテクノ歌謡的なそれではなく、あくまで本格的、そして未来的なエレクトロニカを前提としています。そのうえでハウスのリズム感覚が奇妙にもアイドル特有のダンサブルな側面に合致し、メンバー3人の歌声は機械的に加工されつつもアイドルらしい可憐さを表現しているのです。

長い不遇に甘んじたアイドルの満を持してのヒット、それをテクノによって実現した事実はあまりに異例でしょう。そしてアイドル文化、あるいはJ-Popの商業的性質に注目するならば、この異例が有する意義は大いに重く受け止めるべきです。

第34位『燃えつきる キャロル・ラスト・ライブ‼︎ 1975.4.13.』/キャロル (1975)

GSという前例こそあれど、真にロック・ミュージックを日本の大衆娯楽の域へ押し進めたバンドこそが若き日の矢沢永吉率いるキャロル。現象的な人気を博し、しかしわずか3年で解散した彼らの伝説をありありと伝えるのが、この解散ライブの模様を収録したライブ・アルバムです。

リーゼントに革のジャケットという出立ちで、3コードのロックンロールを掻き鳴らす。ハンブルグ時代のザ・ビートルズを彷彿とさせる不良の音楽の活きのよさは、本作で堪能できる演奏のドライヴ感だけでなく、それこそビートルマニアさながらの観客のボルテージの高まりにも克明に刻まれています。

「日本語ロック論争」を真に終結させた存在としてキャロルを論じる向きもありますが、彼らの魅力はそうした企てなく、溌剌とロックンロールを表現した原始的な情熱にこそあります。ロック愛好国・日本の起点とも言えるキャロルの単純明快な存在意義を示す熱狂的名盤。

(サブスクリプション未解禁)

第33位『POINT』/Cornelius (2001)

『ヘッド博士の世界塔』にしろ『FANTASMA』にしろ、小山田圭吾は絶えず音像の分離と再構築に関心を寄せてきました。無論例に挙げた2作品でもその手法は鮮やかなものでしたが、Corneliusの表現が真に確立されたのはこの『POINT』と評価すべきです。

DAWを導入したことで可能となった、音楽の視覚化。音のそれぞれを如何にして配列するかを追い求めた結果、Corneliusのシグネチャーとも言える尋常ならざる情報量は量的なものから質的なものへと変容しました。ミニマムでアンビエンスなサウンド・デザインの中で、音の粒の1つ1つが立体的に、そして絶対的に響き渡っています。

本作をもって彼は他の誰にも追従できぬユニークな創作へと進み、以降のカタログはこの『POINT』を起点に発展していくことになります。「渋谷系」でもポスト「渋谷系」でもない、Corneliusというカテゴリを擁立せしめた記念すべき1枚。

第32位『BGM』/イエロー・マジック・オーケストラ (1981)

テクノ・ポップのセンセーションを巻き起こし、一躍時代の寵児となったYMO。しかし元来アーティスティックなユニットである彼らはその寵愛をよしとせず、むしろ反大衆のスタンスを強めていきます。その結実こそが、彼らのもう1つの最高傑作『BGM』。

閉塞的で無機質な電子音に満ちたこの作品は、キャッチーで高揚感のある『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』とはまったく別の代物。神経質な正確さを誇るリズムやユニークなメロディ・センスといった彼らのポップネスを残しつつも、より現代のエレクトロ・ミュージックに近しい神妙で抽象的なサウンドが怪しげに蠢いています。

細野晴臣、高橋幸宏の両名がベストに挙げるほど秀逸なこの作品は、紛れもなく電子音楽家としてのYMOのキャリア・ハイ。次作『テクノデリック』と並び、今日の音楽文化の中でますますその恐るべき先駆性を色濃くする作品です。

第31位『BADモード』/宇多田ヒカル (2022)

『First Love』が何故衝撃の処女作たり得たのか、それは宇多田ヒカルが突如として最先端のR&Bの感性をJ-Popへ導入したからです。しかしながらこの『BADモード』で彼女が為した維新は、あるいは『First Love』を凌ぐものかもしれません。

フローティング・ポインツやA.G.クックといったプロデューサーを招いた本作で、そのサウンド・メイクは際立って透明で立体的、極めてコンテンポラリーかつ非凡な完成度を誇っています。そのうえでビートとメロディの呼応の独創性や、より端的な作曲の素晴らしさといった点では、紛れもなく宇多田ヒカルの個性を発揮してもいるのです。

国際的に見ても先鋭的なプロダクションの中で、しかし宇多田の佇まいは実にナチュラル。こともなげにポップスのフロンティアに進んでいった本作には、J-Popの可能性への希望、そして宇多田ヒカルという才能への畏怖にも似た絶望を同時に抱かざるを得ません。

第30〜21位

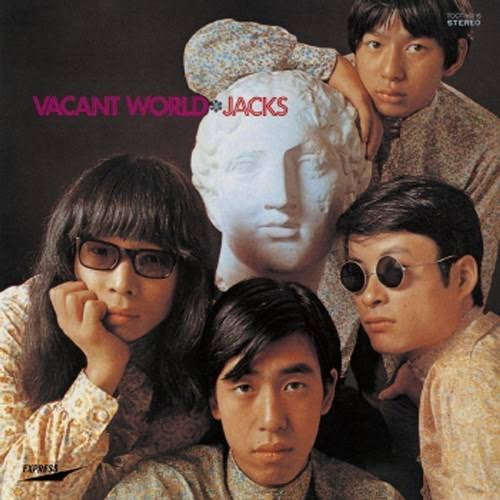

第30位『ジャックスの世界』/ジャックス (1968)

グループ・サウンズでもなく、「はっぴいえんど史観」の中にもない、国産ロック黎明期における異端児こそがジャックスです。その例外性を受けてもなお、この『ジャックスの世界』は史上屈指の重要作品と位置付けることができます。

舶来音楽の接収という試みそのものは多くのバンドと共通しますが、ジャックスが選択したのは恍惚としたサイケデリック・ロックのモード。ロックンロールでもフォークでもないその退廃的な景色の中で、早川義夫の情念的な歌声と観念的な歌詞が唯一無二の表情を浮かべる様は、日本語の情緒がロックの中で発揮された最初の瞬間です。

あまりに異質な彼らの世界は当時見向きもされなかったものの、後進のアーティストによる度々の言及がこのオーパーツを金字塔たらしめました。「日本語ロック論争」の誤謬をたやすく証明する、日本語ロック真のクラシックこそが本作。

第29位『黒船』/サディスティック・ミカ・バンド (1974)

かつてザ・フォーク・クルセダーズを率いた加藤和彦を筆頭に、既に輝かしいキャリアを持つメンバーが揃ったスーパー・グループ、サディスティック・ミカ・バンド。彼らの2nd『黒船』は、日本音楽が海外で支持された最も初期の一例と言えるでしょう。

プロデューサーにピンク・フロイドも手がけたクリス・トーマスを招聘し、最先端を捉えようとした本作。上機嫌にブギーするグラム・ロックを骨子としつつ、その壮大さにはプログレッシヴ・ロックを、切れ味のいいグルーヴにはファンクやフュージョンをと、巧みな演奏技術によって見事にジャンルを横断することに成功しています。

そのうえで日本音楽の要素も抜け目なくブレンドし、この『黒船』はコンセプチュアルであって奔放なアルバムとして構築されました。日本人の感性がロックのフロンティアに辿り着き得ることをいち早く証明した本作は、邦楽の国際的地位が高まる今日ますますその意義を増しています。

第28位『ライブ』/村八分 (1973)

一貫してアンダーグラウンドに、その短く破滅的なバンド・キャリアを駆け抜けた村八分。彼らが活動中唯一残した音源であるこの『ライブ』は、その先駆性と危うさにおいて、邦楽史上でも比肩するもののない恐るべき名盤です。

ロックンロールを基調とした、ザ・ローリング・ストーンズ直系のガレージ的サウンド。こう表現すれば如何にもロックの常道にのっとるかのようですが、技術や秩序を軽んじた荒々しい爆発力、そしておおよそ引用することも憚られる非倫理的な歌詞表現は、村八分がロックンロールの歴史を大きく逸脱しパンクの時代へと強引に到達したかのよう。

この早すぎたパンク・アルバムがライヴ・テイクであったことも本作を名盤たらしめる根拠の1つでしょう。50年の昔、京都大学は西部講堂に彼らが刻んだ衝動を生々しく作品に閉じ込め、邦楽の歴史における特異点を今に語り継ぐことに成功しているのですから。

(サブスクリプション未解禁)

第27位『Obscure Ride』/cero (2015)

ブラック・ミュージックのフィーリングを真に体得することは、文化背景があまりに異なる日本人にとって困難を極めます。しかしながらストイックな追究によってその本質に肉薄した作品も確かに存在し、ceroの3rd『Obscure Ride』は近年では最高の成功例と言えるでしょう。

スタイリッシュでジャジー、かつソウルフルで官能的。こうした本作におけるグルーヴ感覚は、ディアンジェロやロバート・グラスパーといった現代ブラック・ミュージックの偉人たちを参照したものです。邦楽的なメロディアスとリズムの呼応の両立も抜け目なく、その艶やかさは喧騒と静寂の入り交じる都会の夜を思わせます。

この都会的なイメージから、ネオ・シティ・ポップにおける重要作品とも位置付けられる本作。しかしシティ・ポップという語彙を持ち出すならば、かつて山下達郎がフィリー・ソウルを探究したように、ネオ・ソウルを緻密に考証したceroの態度そのものに注目せねばならないのです。

第26位『東京』/サニーデイ・サービス (1996)

「渋谷系」の狂騒の只中でデビューしたサニーデイ・サービスですが、彼らはしかとその先を見据えていました。はっぴいえんど的日本語ロックの原点へと回帰したこの『東京』をもってバンドは「渋谷系」と完全に訣別し、「最後の「渋谷系」」と謳われるようになるのです。

本作のフォーキーでラフな味わいは、彼ら以前に盛り上がりを見せた「渋谷系」のスタイリッシュさを競うスタンスとは決定的に異なります。滋味豊かなバンド・アンサンブルに加え、東京をテーマにしたコンセプトや情緒的な日本語詞はなるほど確かに1990年代的『風街ろまん』とも評価できるでしょう。

1990年代に数多く生み出された名盤の中でも、この『東京』は最もクラシカルな響きを湛えた1枚と言えます。大きなセールスこそ記録しなかったものの、「はっぴいえんど史観」を採用するならば本作はロックが正道へと立ち返った重要な転換点。

第25位『VISITORS』/佐野元春 (1984)

『SOMEDAY』のヒットの中、突然の渡米を決行した佐野元春。帰国後に待望の新作として発表されたこの『VISITORS』はチャート1位を獲得したものの、そのあまりの変貌ぶりに当時のリスナーの多くを当惑させることとなります。

『SOMEDAY』で聴くことのできたナイアガラ・サウンドやハートランド・ロックの暖かさ、それらは本作で一掃されています。佐野が関心を寄せたのはニューヨークのクラブ・シーンで触れたヒップホップやスポークン・ワーズといったスタイルで、ダンサブルなビートと切れ味のよいエレクトロは当時の日本にとってあまりに斬新。

日本におけるヒップホップの受容と浸透の文脈でも重要視される本作ですが、そこにはより大きな、英米の換骨奪胎という邦楽上の命題の達成という意義があります。彼が題に込めたように、「訪問者(=『VISITORS』)だからこそ作りおおせた傑作。

第24位『RHAPSODY』/RCサクセション (1980)

長きにわたる苦境の中、アルバム『シングル・マン』での「エレキ化」によってロック・バンドとして覚醒したRCサクセション。そしてこの傑作ライブ盤『RHAPSODY』によって、彼らの溢れんばかりのエネルギーはとうとう知らしめられることとなります。

全盛期のラインナップが揃い、バンドのボルテージが最高潮にある瞬間を切り取った本作。とりわけソウルフルな歌唱を聴かせる忌野清志郎の堂々たる風格たるや、まるでオーティス・レディングがロックンロールしているかのようです。その溌剌とした姿は、彼が「キング・オブ・ロックンロール」と呼ばれる所以そのもの。

本作のヒットを皮切りに、RCサクセションはロック・バンドとして大きく飛躍します。そしてそのDNAはTHE BLUE HEARTSを筆頭に数多のロック・バンドへと継承され、日本におけるロックンロールのゴッドファーザーとして彼らが君臨する契機にもなったのです。

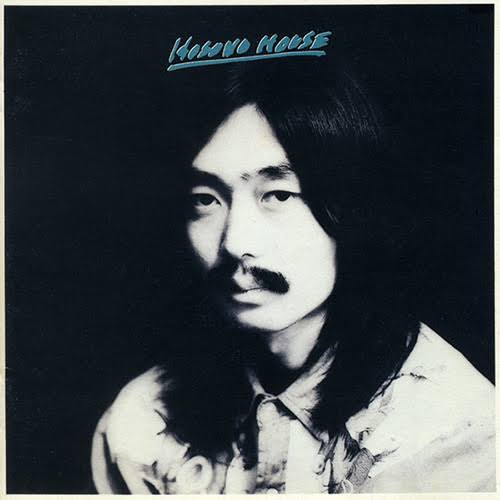

第23位『HOSONO HOUSE』/細野晴臣 (1973)

はっぴいえんど解散後、ソロ・キャリアを始動させた細野晴臣。その50年の歩みの起点となった1st『HOSONO HOUSE』は、日本の宅録作品の嚆矢として、滋味豊かなシンガー・ソングライター作品として、国産レア・グルーヴの傑作として、多角的に評価される1枚です。

細野の自宅で録音されたこの作品には、実にリラックスした風情が充満しています。この穏やかさは宅録特有のネイキッドな音響効果だけでなく、細野の人を食ったような歌声と相反して誠実な作曲、キャラメル・ママの妙味を捉えた演奏、ザ・バンドを意識したおおらかなムード、そのすべてが作用するからこそ。

本作以降、細野はエキゾチカへ傾倒し、YMOでテクノ・ポップへ急旋回し、さらにはアンビエントへと接近します。彼の玉虫色の音楽遍歴の中で最もオーソドックスな名盤となったこの作品は、正統派シンガー・ソングライターとしての細野晴臣を捉えた最初で最後のアルバムでもあるのです。

第22位『家庭教師』/岡村靖幸 (1990)

毒々しい色彩に囲まれ、不気味な笑みを浮かべる少年。『家庭教師』のジャケットは、たとえ岡村靖幸のキャラクターを知らずともそれだけで破廉恥な印象を強く与えます。そして事実、本作は際限なくゴージャスでエロティックな彼の最大到達点です。

ファンクを基調としつつ過剰な装飾で妖艶に着飾るスタイルは、彼が憧れるプリンスによく似ています。しかしながら大衆に媚びることを是とする点に、岡村靖幸の個性が発揮されていると言えるでしょう。いやに人懐っこいメロディ・メイクや生々しい歌詞は、作品の艶かしさを増強しつつJ-Popとしての親しみやすさにも作用しています。

華々しく、煌びやかで、享楽的。未曾有の好況に沸くバブル期の日本をサウンドに閉じ込めたかのような1枚ですが、そこにはどこか虚無的な響きも感じられます。偶然の産物かはたまた卓越した表現力の賜物か、いずれにせよ、本作が如何にもバブリーな名作であることは揺るぎません。

第21位『School Girl Distortional Addict』/ナンバーガール (1999)

田中宗一郎が言うところの「98年の世代」、その中でも福岡市博多区からやってきたナンバーガールの存在感は計り知れないものがあります。2000年代以降のアーティストが口々に影響を公言する彼らのメジャー1st 『School Girl Distortional Addict』は、This is ナンバーガールと言うに相応しい傑作です。

不快なまでに金属的なギターと忙しないリズム・セクションがノイジーに対決することで生じるアンサンブルは、ピクシーズやソニック・ユースといったUSオルタナティヴの直系にあたるもの。その中で絶叫する向井秀徳の歌唱は最早ひしゃげていますが、そこには確かに情緒的な文学性が表現する刹那的な青春の煌めきを発見できます。

キャリア後期にはポストパンク的な難解さに接近した彼らですが、本作はカオティックなようでいてその最奥には歪ながらもポップ・センスが息づいています。この奇妙なギター・オルタナティヴに憧れた多くのフォロワーを経由してもなお、彼らが鳴らす触れ難いまでの初期衝動は唯一無二。

コメント