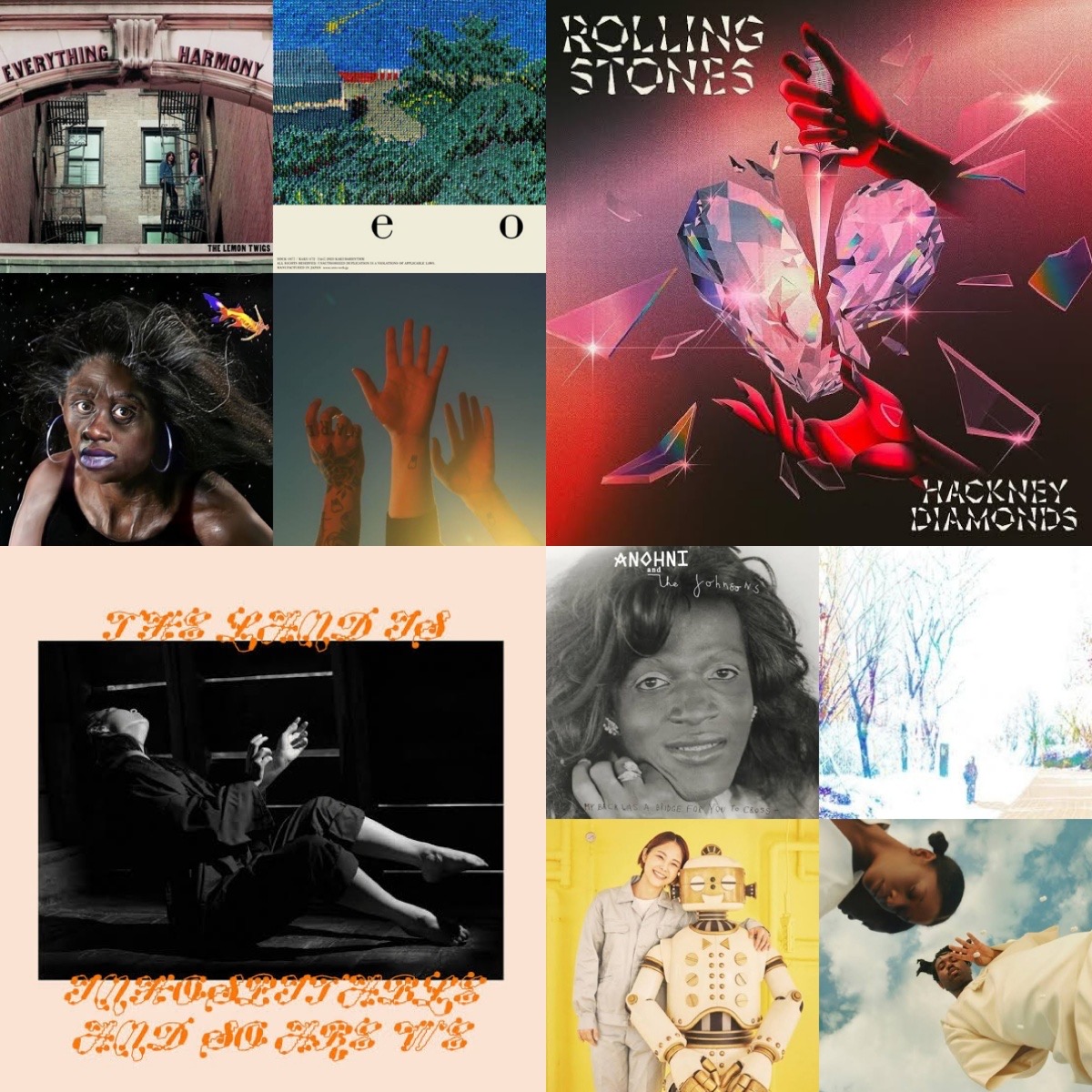

- 第10位〜第1位

- 第10位 “Ooh Rap I Ya”/George Clanton

- 第9位 “ひみつスタジオ”/スピッツ

- 第8位 “Sundial”/Noname

- 第7位 “The Record”/Boygenius

- 第6位 “Why Does The Earth Give Us People To Love ?”/Kara Jackson

- 第5位 “After The Magic”/Parannoul

- 第4位 “The Land Is Inhospitable And So We Are”/Mitski

- 第3位 “My Back Was A Bridge For You To Cross”/ANOHNI And The Johnsons

- 第2位 “Everything Harmony”/The Lemon Twigs

- 第1位 “Hackney Diamonds”/The Rolling Stones

第10位〜第1位

第10位 “Ooh Rap I Ya”/George Clanton

George Clantonはヴェイパーウェイヴの成立に貢献し、同時にポスト・ヴェイパーウェイヴの表現に常に自覚的なアーティストの1人。個人名義としては5年ぶりとなる本作で、彼はやはり独自のノスタルジーを展開していきます。

とろけるようなサイケデリアにドリーム・ポップ調のシンセサイザー・ワーク、そして90’sを彷彿とさせる僅かに大仰なメロディ・メイク。これらをカラフルなエレクトロニカの世界の中に埋没させることで、どこか懐かしい、しかしまったくもって新奇な音楽へと組成する彼のバランス感覚は素晴らしく鮮やかです。

マッドチェスターを、トリップ・ホップを、あるいはフレンチ・ハウスを……そうした古き良き電子音楽の様式を汲み取り、ヒット・チャートを意識しなかのようなフレンドリーな表情をも有している。いわば本作は、本来存在しないはずの90’sポップスの精巧なコラージュなのです。

第9位 “ひみつスタジオ”/スピッツ

ロック・バンドがいい音楽を鳴らす。シンプルゆえに決して容易くはないこの大原則を、スピッツは驚くべきことに30年以上継続しています。コロナ禍を経て制作されたこの”ひみつスタジオ”でも、相変わらずスピッツはスピッツでした。

本作の個性、それは実にロック・バンド的な作品であるという、一見すれば当たり前のことです。しかしながら、それぞれの演奏が際立った躍動感や、ファンキーな楽曲に民謡を導入する無邪気な発想はスピッツがロック・バンドであるからこそ。メンバー4人全員で歌う展開など、まるで初めてバンドを組んだばかりの少年のようなときめきに溢れているではありませんか。

言わずもがな、爽やかで瑞々しいメロディや草野マサムネの衰え知らずの澄んだ歌声といったJ-Pop的な彼らの魅力も健在。そのうえで50代とは思えぬ初期衝動まで醒めていないのですからたまったものではありません。スピッツが誰からも愛される根拠が所狭しと並べられた充実の1枚です。

第8位 “Sundial”/Noname

Chance The Rapperの楽曲にフィーチャリングされたことで一躍脚光を浴びたシカゴのフィメール・ラッパー、Noname。個人での第3作にあたるこの”Sundial”は、2023年におけるヒップホップ・シーン、さらに言えば黒人音楽全般における最高傑作です。

体をまさぐるようなベース・ラインと硬質なビートが印象的なトラックは、ジャズに始まりネオ・ソウルやファンク、ゴスペルに至るまでのブラック・ミュージックの妙味をよくよく承知した官能的な表情を持ちます。その中で繰り広げられる彼女のフロウは、アクティビストとしての彼女のキャラクターが表出した誠実さが強く滲み、まるでリスナーの1人1人の手を取り語りかけるようです。

極めてリベラルなリリックには反発の声もあったものの、そうした反発を厭わぬ彼女の強い意志のパワーは作品に素晴らしい引力を生み出しています。音楽性と精神性、その両面でこれ以上なくアフリカン・アメリカンの気高さを表現してみせた誇り高き傑作です。

第7位 “The Record”/Boygenius

Phoebe Bridgers、Julian Baker、Lucy Dacus。3人の才媛が集ったUSインディー・シーンのスーパー・グループがこのBoygeniusです。2018年のEPを経て、初のフル・レングスとして発表されたその名も”The Record”は、多くのメディアから当然のように賞賛を浴びました。

素朴で物憂げな、SSWテイストのインディー・ロック。3人が共に得意とするフィールドにある作品ではありますが、ただのコラボレートではなくBoygeniusというグループを結成した意義がそこには確かに宿っています。見事な3声のハーモニーはその顕著な一例ですし、3人のアイデアを持ち寄って繊細に広がりゆく展開は紛れもなくバンド・マジックの賜物でしょう。

リリースを控えてのプロモートではNirvanaの扮装をし、アート・ワークはPearl Jamの”Ten”を引用、作中で Leonard Cohenへの敬意を表明する。その素晴らしい才能と先達への親愛、そしてフェミニズムの精神でオルタナティヴ・ミュージックの現在を表現した、2023年でも屈指の重要作品です。

第6位 “Why Does The Earth Give Us People To Love ?”/Kara Jackson

「なぜこの世界は我々に愛をお与えになるのか」、極めて素朴にして、そして極めて深遠な問いかけです。シカゴのSSWにして詩人、Kara Jacksonは処女作にしてその問いを作品に冠し、彼女の天晴な詩才と誠実な歌声によって答えを導こうとします。

オーガニックなアコースティック・サウンドが一貫する本作には、フォークやソウル、ブルースといったクラシカルなアメリカ音楽がブレンドされています。その音楽性以上に豊満なのが彼女の歌声で、男性的にすら思えるそのふくよかさは作品をより寛大に深化させるのです。そしてこの中で紡がれる言葉は、ときにあっけらかんと、ときに辛辣に愛の何たるかを綴っていきます。

彼女が掲げた問いかけは、反語的に愛の悍ましさや愛ゆえの人間の愚かさをすら洞察し、しかし最後には愛の偉大さへと至ります。個人から人類社会までを、母性にも似た温もりと厳かな詩情によって表現してみせた彼女に、私はかのBilly Holidayの崇高な面影を見るのです。

第5位 “After The Magic”/Parannoul

衝撃と激賞をもって受け入れられた1st”To See The Next Part Of The Dream”で、Parannoulは何かに怯えているようでした。しかし彼はこの”After The Magic”で、その恐怖の先に待つ希望の温もりへと歩みを進めてみせました。

隙間なく埋め尽くされたデジタルなシューゲイズの轟音、そして去来するエモ的な感情の昂り。これらは過去の作品と共通するアプローチですが、そこに喜びの表情が浮かんでいる点が本作の決定的な特徴です。ストリングスやピアノ、コーラスの存在感によってサウンドは柔らかな響きを獲得し、メロディにはぎこちないながらもポジティヴな成分が表れています。

透き通った冷たさはそのままに、Parannoulはその残酷なまでにリアルな感情表現をより美しく磨き上げることに成功しました。かつて『リリイ・シュシュのすべて』に感化されていた繊細な青年は、今やありふれた街並みに眩いばかりの光を発見しているのです。

第4位 “The Land Is Inhospitable And So We Are”/Mitski

Mitskiがローファイ・インディーのレッテルを克服し、ソフィスティ・ポップへと接近した前作”Laurel Hell”に感嘆させられたのが去年のこと。しかし彼女はそれに飽き足らず、この”The Land Is Inhospitable And So We Are”で広大なアメリカの大地を次なる標的としました。

ふくよかなストリングスやゴスペル的なコーラス・ワークが導く本作を一言で形容するならば、アメリカーナという語彙を持ち出すのが適切なのでしょう。それはアメリカにルーツを持ちながら文化的にはその外部にある彼女にとって、あまりに挑戦的な音楽性。しかし彼女はオルタナティヴ・ロック的なダイナミズム、J-Popに親しむ彼女ゆえのメロディ・メイクによって異形のアメリカーナを構築していきます。

一貫して表現してきた孤独や疎外感を基軸に、写実画の如き美しさとリアリティを描き出した本作。Mitskiがこれからどこへ向かうか、それはこの1枚によってますます見当もつかないものとなりましたが、彼女が非凡なアーティストであることだけは明確に証明されたと断言できます。

第3位 “My Back Was A Bridge For You To Cross”/ANOHNI And The Johnsons

00’sにその類稀な陰影の表現と豊かなバリトン・ヴォイスで、かのLou Reedからも称賛を受けたAntony Hegarty。彼はANOHNIという女性としてキャリアを再始動させましたが、彼女の実に7年ぶりとなる本作でそのぬばたまの輝きはますます色濃くなっています。

エレクトロニカ/ドローンに急接近した前作からは打って変わって、本作で彼女はその素晴らしい歌唱とオーガニックなサウンドに回帰します。とりわけギターをフィーチャーした点は過去にないアプローチで、彼女の歌声に寄り添う嫋やかなものからLed Zeppelinの”No Quater”をも彷彿とさせる激烈なものまで、作品に鮮やかな肉体性とポジティヴィティを宿すことに文句なく貢献していると評価できるでしょう。

濃密な闇の中で絶望と溶け合うかのような表現には依然として脱帽させられますが、くわえて彼女は”What’s Going On”でMarvin Gayeが示した崇高さにすら到達しました。その不世出の才能がこれ以上なく適切に、そしてより深みを伴って帰還したことは、2023年において最も歓待すべき出来事の1つ。

第2位 “Everything Harmony”/The Lemon Twigs

たとえどれだけ興味深い意匠を散りばめようと、高度なテクニックで意識を引こうと、結局のところポップスには上質なメロディが欠かせません。Brian/Michael D’Addario兄弟によるフォーク・デュオ、The Lemon Twigsの4thは、この当然の事実を改めて我々に突きつけます。

あたたかな日差し、吹き抜ける風、そよぐ草原。そうした健やかなサウンドヴィジョンが徹底されているのが本作です。穏やかなアコースティック・サウンドにクラシカルなアレンジメントを施し、豊かなハーモニーによって彩られたエヴァーグリーンな旋律は、サンシャイン・ポップのイデアと表現して差し支えありません。1970年の作品と紹介されても何ら違和感のない、古色蒼然とした美しさにはただただ脱帽するばかり。

メロディの純度に、魂が震えるほど打ちのめされる。よもやこの感覚を2023年に味わうことになろうとは思いもよりませんでした。The Beach BoysやSimon & Garfunkleに代表されるアメリカン・ポップスの神髄たち、そこに連なるに足る至極のポップス・アルバム。

第1位 “Hackney Diamonds”/The Rolling Stones

「The Rolling Stonesのニュー・アルバム」、それだけで多くのロック・ファンは驚いたはずです。しかしそれ以上に驚嘆すべきは、彼らの18年ぶりとなるアルバム”Hackney Diamonds”が2023年最高のアルバムであった事実。

気味のいいロックンロールはもちろん、タイトなビートからルーズなアコースティック・サウンドまで、本作でのJagger/Richardsのソング・ライティングはおそろしく冴え渡り、そしておそろしく溌剌としています。まさしくThe Rolling Stonesそのものな楽曲が緩急自在に展開され、そのエネルギーは半世紀前の輝きに匹敵する素晴らしい出来栄え。Lady GagaやPaul McCartney、Elton JohnにStevie Wonderといったゴージャスな客演陣も、バンドの驚異的な若々しさを褒め称えるように腕を振るっています。

60年もの長きにわたってロック・ミュージックの歴史とともに転がり続けた彼らが、よもやこれほどの傑作を作り得ようとは。最古にして最大のロック・バンドの変わらぬ姿は、性懲りもなくロックンロールの偉大さを、そして老いさらばえようともロックの魅力は決して失われはしないことを我々に伝えているのです。

コメント