- 第30位~第21位

- 第30位 “12 hugs (like butterflies)”/羊文学

- 第29位 “異空 -IZORA-“/BUCK-TICK

- 第28位 “Beloved! Paradise! Jazz!?”/McKinley Dixon

- 第27位 “馬”/betcover‼︎

- 第26位 “I Inside The Old Year Dying”/PJ Harvey

- 第25位 “Haunted Mountain”/Buck Meek

- 第24位 “Crazymad, For Me”/CMAT

- 第23位 “miss you”/Mr. Children

- 第22位 “Soul, PRESENT”/Q

- 第21位 “Radio Red”/Laura Groves

- 第20位~第11位

- 第20位 “Knocknarea”/Maruja

- 第19位 “Rat Saw God”/Wednesday

- 第18位 “Desire, I Want To Turn Into You”/Caroline Polachek

- 第17位 “Enola Gay”/Asia Menor

- 第16位 “Lahai”/Sampha

- 第15位 “The Ballard Of Darren”/Blur

- 第14位 “That! Feels Good!”/Jessie Ware

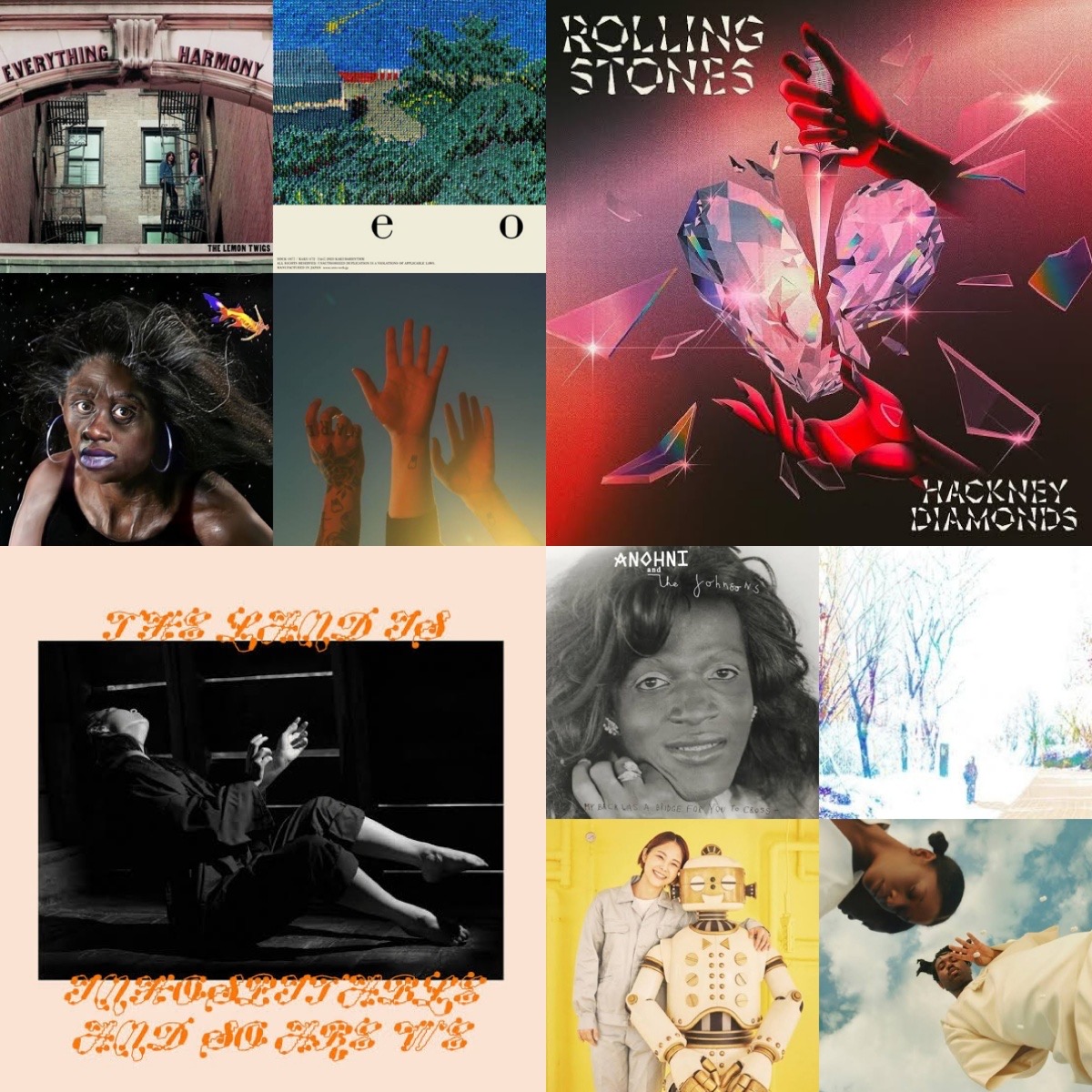

- 第13位 “e o”/cero

- 第12位 “Javelin”/Sufjan Stevens

- 第11位 “But Here We Are”/Foo Fighters

第30位~第21位

第30位 “12 hugs (like butterflies)”/羊文学

国際的なリアリティのあるインディー・ロックを如何にして日本的に響かせるか、羊文学の表現はこの命題に尽きます。バンドの存在感が日に日に増してゆく今、今作で羊文学は彼女たちらしい手法で大衆に向かい合いました。

オルタナティヴ・ロックのモードに忠実なギターが先行し、雄弁なベースと抑制の効いたドラムがサウンドを引き締める。シューゲイズを原型とする現代ロックのあり方を準えつつ、本作ではさらなる挑戦が見られます。それはたとえばロックのダイナミズムへの着目であり、あるいはたとえば輪郭の明確なメロディ・メイクであったり、総じてスケール感を増進する作用を持つもの。

本質である儚げなインディー・ロックをそのままに、羊文学はバンドの今を見つめ、本作でより強靭に成長した姿を提示しました。この音像がさも当然のように邦楽ロックのフォーマットで展開されている事実に、私は大きな期待を抱かざるを得ません。

第29位 “異空 -IZORA-“/BUCK-TICK

今年35周年を迎えたBUCK-TICK。いまだ衰えぬ創作意欲を見せつけた”異空 -IZORA-“に、多くのロック・リスナーは打ちのめされました。しかし櫻井敦司の急死を受け、本作はあまりに沈痛なムードを纏ってしまっています。

ヴィジュアル系というよりはむしろゴシック・ロック的な退廃の美学、多様なサウンドを呑み込む貪欲な世界観、歌謡的なメロディのパワー。こうしたBUCK-TICKの魅力をコンパイルした力作の中で、櫻井のエロティックな深みを帯びた歌唱には更なる飛躍が感じられます。長いキャリアを有しながらなお前進する、その姿勢がよもや本作で潰えようとは。

遺作に対する評価には、常に情動的な見解が加わってしまいます。それはときに正当な評価を妨げますが、本作にそれはないと断言できます。何故なら本作はリリースされるや否や絶賛され、そしてこの作品でBUCK-TICKはより発展的にその唯一無二の音楽を鳴らしているのですから。

第28位 “Beloved! Paradise! Jazz!?”/McKinley Dixon

ジャズはヒップホップの母とは Robert Glasperの言ですが、A Tribe Called Questの諸作や”To Pimp A Butterfly”のように、ジャズを導入したヒップホップの名作は数多く存在します。2023年において、そのフォーマットで最も優れていた作品がこのアルバム。

30分にも満たない実にコンパクトな作品像の中で、McKinley Dixonはジャズの肉体性を大々的に受容しています。アダルティなムードを醸したかと思えば華々しく金管楽器が登場するトラックは心地よく、柔らかくスムースなDixonのフロウはそうしたサウンドと見事に呼応。ほとんどの楽曲で招かれた客演陣も、あくまでジャジーな品格に寄り添ったものばかりです。

恍惚としているうちに気がつけばクロージングを迎えてしまうこの優雅なジャズ・ラップは、しかしそれでこそ最適なサイズなのでしょう。むしろそのセクシーな魅力と聴き終えた後の見事な余韻を思えば、これ以上は本作にとって蛇足。その潔さも魅力的な、2023年のヒップホップでも指折りの1枚です。

第27位 “馬”/betcover‼︎

betcover‼︎ことヤナセジロウは、キャリアを重ねるごとにその唯一無二の存在感を強めています。ゆらゆら帝国的なサイケデリアが心地よい”時間”(2021)、プログレッシヴ・ロックにも通ずる深遠な世界観を獲得した”卵”(2022)に続いて、この”馬”で彼は歌謡曲をアンダーグラウンドに咀嚼してみせました。

メロディはやけに粘性が高く、歌声もいやにダンディ。前作”卵”にも歌謡曲のエッセンスは感じられましたが、本作で提示されるそれはあまりに露骨な代物です。ともすると大味になりかねないこの個性は、ロック的な緊張感にフォーカスしたアンサンブルやヤナセの吐く言葉の生々しさ、30分ほどで駆け抜ける構成の妙によって、実にフリーキーに中和されています。

過去になくメロディアスであって、かつ過去になくナーヴァスな展開を有する本作。その二律背反から生ずる奇怪なノスタルジーは、恐るべき中毒性を誇ります。我々はまたしても、ヤナセの捉えどころのない巧妙な表現力の虜となってしまいました。

第26位 “I Inside The Old Year Dying”/PJ Harvey

インディペンデントな女性アーティストが様々に躍動した2023年、その先駆者の1人であるPJ Harveyも当然黙ってはいませんでした。この”I Inside The Old Year Dying”は、彼女の千変万化する表現においてとりわけオーソドックス、そして清冽な1枚と言えるでしょう。

ネイキッドなバンド・サウンドはキャリア初期からの彼女の十八番ではありますが、その冷たさには是非とも注目するべきです。作品を通じてアンサンブルは控えめで、そこから連想されるのは深々と降り積もる雪の情景。その深雪の中で清らかに、しかしどこか無感情に響くHarveyの歌声は聴き手を釘づけにしてしまいます。その求心力こそ、彼女がインディー・ディーヴァたる所以。

元来彼女が得意とする人間的な生々しさは、本作がシンプルな意匠であることでいっそう引き立っています。近年のサッド・ガール・ムーヴメントとも共通しつつ、しかし確かな貫禄によってより深みのある脆さを表現してみせる手腕は流石の一言。

第25位 “Haunted Mountain”/Buck Meek

2022年に豊満なる大作、”Dragon New Warm Mountain I Believe In You”を発表したBig Thief。そのギタリストであるBuck Meekのソロ3rdである本作は、母艦たるBig Thiefの成熟を確かにソロ・キャリアへと落とし込んだ味わい深い1枚です。

多角的なアイデアをインディー・ロックとして内包するバンド作品とは異なり、よりフォークの流儀に忠実で、1970年代のSSWアルバムのような素朴な表現に徹しているのがよく感じられます。所在なげなヴォーカルやシンプルにまとめたバンド・サウンドは晩秋を思わせる情緒を感じさせ、静寂に満ちた自然の中へと聴き手を誘うかのよう。

しかしその中で美しいクリーン・トーンからエモーショナルな屈折までを描く巧みなギター・プレイは、確かに彼がUSインディーの文脈にあることを思い出させもするのです。現代インディー・ロックの重要バンドのギタリストという肩書きに恥じぬ、素晴らしいフォーク・ロック作品。

第24位 “Crazymad, For Me”/CMAT

昨年の1stフル”If My Wife New I’d Be”で丁寧に80’sポップスの朗らかさを再解釈した気鋭の女性SSW、CMAT。続く”Crazymad, For Me”で、彼女はそのKate Bushにも似た個性をより強力にし、音楽的な飛躍を確かに我々に示しました。

確かな輪郭を有するメロディ・センスと一貫しておおらかな温度感は前作から継承されつつ、本作ではさらに清浄な気品をすら獲得しているのがユニーク。とりわけシンセサイザーやストリングスの扱いにおいてその変化は顕著で、牧歌的な穏やかさはよりスケールの大きい神秘性や優雅さへと昇華され、CMATの飄々とした歌声をいっそう際立たせています。

彼女なりのソフィスティ・ポップなのか、あるいはそれこそKate Bushの超然とした佇まいへのリスペクトなのか、いずれにせよCMATは見事にその表現をアップデートしました。実直なポップネスを踏まえ、さらにしなやかな気品までを勝ち得た入魂の1枚です。

第23位 “miss you”/Mr. Children

Mr. Children、とりわけ最盛期である1990年代の彼らについて語るとき、そこには常に「J-Pop」の文字が付き纏います。近年の彼らはその歓迎すべきレッテルを拒もうとしてきましたが、この”miss you”でとうとうMr. ChildrenはJ-Popであることを放棄しました。

桜井和寿のシンガー・ソングライターとしての側面にフォーカスしたこの作品には、当然力強いポップ・センスが多分に含まれてはいます。しかしそのうえで、現代インディー・フォークをベースにした内向性が主張されるのが本作の個性でしょう。桜井の趣味性に基づく音楽的な実験もあいまって、フレンドリーなポップスとは一線を画す意図的な歪さが生まれています。

馴染み深いポップネスも大胆な新機軸も、すべては時代や大衆に望まれたものではなく彼らの内面から生じたナチュラルな表現。今の彼らが鳴らすべき音楽だけをパッケージしたこの1枚は、Mr. Childrenにとってのオルタナティヴ・ロックと評価されるべきです。

第22位 “Soul, PRESENT”/Q

Q Marsdenにとって初のフル・レングスとなった、”Soul, PEESENT”。「ソウル、その現在」というもの言いたげな題を与えたこの作品でQが描き出した音像は、その言葉に反して驚くほどクラシカルなものでした。

シンセサイザーを主体としたサウンドから繰り出される、グルーヴィーで洗練されたソウル・ミュージック。ここから我々が連想するのは当然、シンセ・ポップの黄金時代たる80’sの音楽です。とりわけデジタルと身体性のバランス感覚や官能的なヴォーカルには明確にPrinceの影がちらつき、同時に実直なポップネスにはどこかMichael Jacksonへのリファレンスも感じられます。

PrinceとMJにリスペクトを持たぬR&Bアーティストはこの世に1人としていないでしょうが、それをこうも明け透けに披露した本作は実のところ勇敢な挑戦です。そして単なるパロディに終始しない確かな作曲能力も兼ね備えているとあっては、秀逸なブラック・ミュージックとして賞賛せざるを得ないでしょう。

第21位 “Radio Red”/Laura Groves

かつてBlue Rosesというバンドで活躍した女性SSWのLaura Groves。実に14年ぶりの創作となったこの”Radio Red”は個人名義としては初のアルバムでもありますが、彼女の繊細なソング・ライティングと澄み切った歌声はまったく衰えることなく、むしろいっそう鮮やかなものとなっています。

本作における唯一の客演がかのSamphaであることからも明らかですが、サウンドスケープへの意識が強く持ち込まれた1枚です。アコースティックとエレクトロニカが幾層にも折り重なり、嫋やかに広がりゆく様は絹で磨いたように柔らか。このサウンドが手伝って、インディー・フォーク的でさりげない彼女の風格はドリーミーな領域にまで飛翔しています。

個人的な射程の心象風景を描きながらも、音像には幽玄の佇まいすら滲む。穏やかさと厳かさの両面を表現した本作の美しさは1970年代のシンガー・ソングライター的でもあり、また現代のインディー・アルバム的でもあります。いずれにせよ、聴き手に優しく寄り添う寛大な名盤であることは確かな事実。

第20位~第11位

第20位 “Knocknarea”/Maruja

イギリスはマンチェスターからデビューした、エクスペリメンタル・ロックの新星Maruja。EPというフォーマットで発表された本作ではありますが、私にとっての2023年を音楽的に回想するならば必ずや触れねばならない1枚です。

嵐のような轟音をテクニカルなジャズ調のアンサンブルで表現したかと思えば、静謐で抒情的なサックスが艶やかに進行する。フリーキーな動と格調高い静のコントラストは、かつてKing Crimsonが示したそれに合致します。思わず息を呑むその緊張感は、狂気や本能によるものではなくあくまで理性や知性の産物でしょう。事実、彼らは巧みにこの音の乱気流を掌握しています。

わずか22分の作品とは思えぬほどのスリルは、処女作とは到底思えぬ老成を思わせる仕上がり。もし彼らがフル・レングスでこの緻密さを持続し得るのなら……数多くの期待すべきニュー・カマーの中でも、彼らの動向は今後最も注意深く観察せねばなりません。

第19位 “Rat Saw God”/Wednesday

2023年はカントリーが大いに活況を見せた1年でもありました。ヒット・チャートに配慮すればZach Bryanの名を挙げるのが妥当でしょうが、よりオルタナティヴ・フレンドリーな価値観をもってしてその動向を評価するならば、Wednesdayの”Rat Saw God”に言及すべきでしょう。

シューゲイズとカントリーの狭間を巧妙に表現する、アグレッシヴなバンド・サウンドはありそうでなかった個性を有します。迫り来るギターの轟音はまさしくシューゲイズの様式美と言える一方で、そのラウドな質感はハード・ロック的でもあります。そして轟音が埋め尽くす世界観は広大で乾燥した北米大陸を連想させる代物で、激情とおおらかさを併せ持つ本作はさながらPearl Jamのよう。

シューゲイズとカントリー、いずれもインディー・ロックでは常套手段のサウンドではありますが、これらをブレンドした結果グランジへと接近した事実は非常に興味深い方程式です。言うなれば本作は、温故知新であり突然変異のオルタナティヴ・ロック。

第18位 “Desire, I Want To Turn Into You”/Caroline Polachek

このリストには多くの女性アーティストが登場してきましたが、こと個性の鮮烈さにおいてCaroline Polachekを上回る人物はいません。ソロ名義としては2作目にあたる”Desire, I Want To Turn Into You”は、如何にも彼女らしいエキセントリックな傑作。

高潔な歌声でまとめ上げられたこの作品で、彼女は惜しげもなくその発想力を披露します。ドラムンベースやトリップホップといった様式はエレクトロニカ調の全体像を思えば納得できるものの、フラメンコやアシッド・フォーク、果てはバグパイプの登場などはまったく突拍子がありません。その音楽的な手数の多さは絶えず聴く者の関心を引き、油断ならない1枚に仕立てています。

耳をつんざく慟哭で開幕し、聖歌隊の優しい歌声で締めくくるまで、万華鏡のように表情を変えながらもそこには絶えず音のストーリーが構築されています。これほどまでにエッジィなアルバムでありながらまったく破綻しない緻密さは、2023年においても有数の出来栄え。

第17位 “Enola Gay”/Asia Menor

一見ただの荒れ果てた廃墟のスナップですが、よく見ればその空間は奇妙に捩じれている。ポストパンク・バンド、Asia Menorの1stアルバムである”Enola Gay”のジャケット・デザインは、作品の音楽性を的確にヴィジュアライズしています。

忙しなく展開されるリズム・セクションが先導するアンサンブルは気まぐれに進行方向を変え、不協和音やノイズがさらに不安を煽り、そこに衝動的なヴォーカルが参加。この押し潰されたように雑然とした全体像の中で、ギター・アルペジオだけがいやにクリアというのがいっそう居心地が悪く感じられるものの、その落ち着かなさが作品の中毒性に大いに貢献しているのですから面白い。

50分にわたって手を緩めることなくフリーキーなプレイを繰り出す、息つく暇もない緊迫した空気感は聴き手にも相応の集中力を要求します。しかしその要求に応え、ひとたびこの廃墟へと足を踏み入れることができたならば、たちまちこの美しい無秩序の虜となるでしょう。

第16位 “Lahai”/Sampha

SolangeやKendrick Lamarといった10’sのブラック・ミュージック・シーンでその存在感を発揮し、1st”Process”ではマーキュリー賞にも輝いたSampha。しかしながらソロ・ワークはその1st以降停滞し、6年の歳月を経てとうとうリリースされたこの”Lahai”で見せたのは、2023年の彼が表現すべきネオ・ソウル。

如何にも上質なUKソウルといった風格のダンサブルでありながら知性の漂うリズムの妙技、ピアノの1音1音に洗練が感じられるコンパクトなエレクトロニカ。気品ある透明感を生み出すプロダクションには、彼がこの6年間たゆまぬ熟考を続けてきた痕跡が残っています。霊的ですらあるその音像の中で彼の歌声も確かな美しさを発揮し、柔らかな多幸感はアルバムの中で一度も途絶えることなく持続しているのです。

Yejiからblack midiのドラマーMorgan Simpsonまで多彩な客演を招きつつ、あくまでSamphaは現代UKソウルの現在地を粛々と描き出します。その惚れ惚れとする精巧なサウンド・ヴィジョンに浮上する成熟した豊かさや静かに漂う生命力からは、過去にない精神性と人間性までを読み解くことができるでしょう。

第15位 “The Ballard Of Darren”/Blur

2003年の”Think Tank”以降、Blurはパーマネントなバンドというよりは散発的なプロジェクトの側面を強めています。実に8年ぶりの再会とあいなったこの”The Ballard Of Darren”は、彼らがブリティッシュ・ロックの真の正統後継者であることを改めて証明する1枚です。

本作を聴いて気付かされるのが、Blurがミドル・エイジに差し掛かったのだという事実。ブリットポップ全盛期に見せた生意気で捻くれたロックはその残滓を残しつつも、Damon Albarnの作曲は落ち着いた色気を感じさせるテイストに。同時にAlbarnのソロ作品の延長線上にはならず、Graham Coxonのギター・プレイに象徴されるBlurのシグネチャーを保ってもいるのです。

かつてのロック小僧がアダルティに深みを増す、その動向は昨年Arctic Monkeysがリリースした”The Car”と共通しているとも言えそうです。しかしこと円熟という面では、50代を迎えたBlurの方が一枚上手。そのうえで発せられるUKロックの素晴らしさには、8年もの年月の隔たりはまるで感じられませんでした。

第14位 “That! Feels Good!”/Jessie Ware

前作にあたる”What’s Your Pleasure ?”で、Jessie Wareは彼女が纏うべき音楽性がR&Bであることを突き止めました。その自信を胸に放たれた”That! Feels Good!”は、彼女をイギリスを代表する現代の歌姫の域へと押し上げるだけの名盤です。

ディスコ全盛の時代を彷彿とさせるダンス・ナンバーに成熟したミディアム・ソウル、ラテンのフレーヴァーが香るものまで、どの楽曲もソウル/R&Bの流儀に極めて忠実。目も眩むほどにハッピーでゴージャスなホーン・セクションを従えてのWareの歌唱はさながらDiana RossかDonna Summerといった名演で、同時にそこには39歳という彼女の年齢が効果的に作用したエレガントな洗練も感じ取れます。

インディー・ロックの独創性が今年のリリースを盛り上げた中にあって、上質なR&Bと素晴らしい歌唱を軸とした本作はひときわストレートに響いています。その華やかさと力強さは紛れもなく、2023年最良のブラック・ミュージックと表現するに相応しいものです。

第13位 “e o”/cero

この作品に明確なコンセプトはない。ceroのメンバーはそう語っています。事実これまでになくフリーダムで言語化の困難な1枚となった”e o”ですが、それは本作がこれまでになく高純度の表現に至っていることと表裏一体なのでしょう。

過去作はネオ・ソウルやシティ・ポップ・リバイバルといった特定の文脈で理解することができましたが、この作品の中ではあらゆる角度からのアプローチが特異に結合していき、ジャンルによる制限は到底通用しません。アンビエント的な静謐を軸としつつ、「ceroの音楽」としか表現し得ない絶対的なオリジナリティと緻密なポップネスが静かに作品を満たしていきます。

メンバーそれぞれの表現性が強く主張され、難解にも思える全体像を構築しつつも、そこには大いなる必然性が存在する。この作品は言うなれば、ceroにとっての”White Album”なのかもしれません。それは当然、”e o”が彼らのキャリアで屈指の傑作であることも含意しています。

第12位 “Javelin”/Sufjan Stevens

21世紀最高のソング・ライターの1人、Sufjan Stevens。近作ではやや難解なエレクトロニカのアプローチを多用してきたStevensですが、今回の”Javelin”で彼は今一度真髄である繊細なヒューマニティーに立ち返ります。

壊れそうなまでの繊細さで紡がれるインディー・フォーク、ここから連想されるのはSSWとしての彼の最高傑作”Carrie & Lowell”のスタイルです。しかし彼はこの”Javelin”で厳かなコーラスを導入し、内省的な表現に神聖なオーラを纏わせることに成功しています。チェンバー・ポップではないものの、その優美なサウンドスケープにはかの”Illinois”に通ずるものを読み解くこともできるでしょう。

静けさの中に満ちる慈愛と悲哀、まるで鎮魂歌のような本作は事実彼の亡き恋人へ捧げられたものです。孤独を抱きしめ、か細くも優しく歌う彼の姿に70’sのNeil Youngの姿を重ねるのは、ただ単に本作の結びがYoungのカバーであるからだけでなく、Sufjan Stevensという天才の本質がYoungのそれと共通するからなのでしょう。

第11位 “But Here We Are”/Foo Fighters

愛する母を亡くし、全幅の信頼を置く盟友だった Taylor Hawkinsをも失い、Dave Grohlには最早立ち直る術がないようにも思えました。しかし彼はなおも気丈にギターを握り、「But Here We Are (それでも俺たちはここにいる)」と言ってのけたのです。

痛ましい喪失はGrohlに当惑と悲壮を与えたものの、彼はそれらを音楽の中でエモーショナルに昇華させました。それはラウドなギター・ロックにおいては猪突猛進するエネルギーへ、繊細なメロウネスにおいては触れ難い儚さへ、それぞれに形を変えて表現されています。誤解を恐れずに表現するならば、Grohlにとって堪え難い2つの別離があってこそ、本作は名作となっている。

ただ悲嘆に暮れる内向的な作品をリリースしたとしてもなんら不思議ではない中、Foo Fightersはあくまでオルタナティヴ・スタジアム・ロックに拘りました。まるで彼らがこれからも前進することを宣言するかのように。その背景を踏まえれば、本作はこの1年で最も心を揺さぶられる1枚でしょう。

コメント