先日完結した「1970年代洋楽史解説」、皆さんご覧になりました?

……言いたいことはわかります。

長い!!

なんだこれは、大学の講義のレジュメくらいの量ありますよ。ただ、それくらい語るべきことがある時代なんです。あれでも相当概論的に、いろんなところを端折ったり見なかったことにしたりしています。

で、ですよ。1970年代に何が起きたか?それは読めばわかるように設計してます。ただ、音楽は聴いてナンボな訳です。

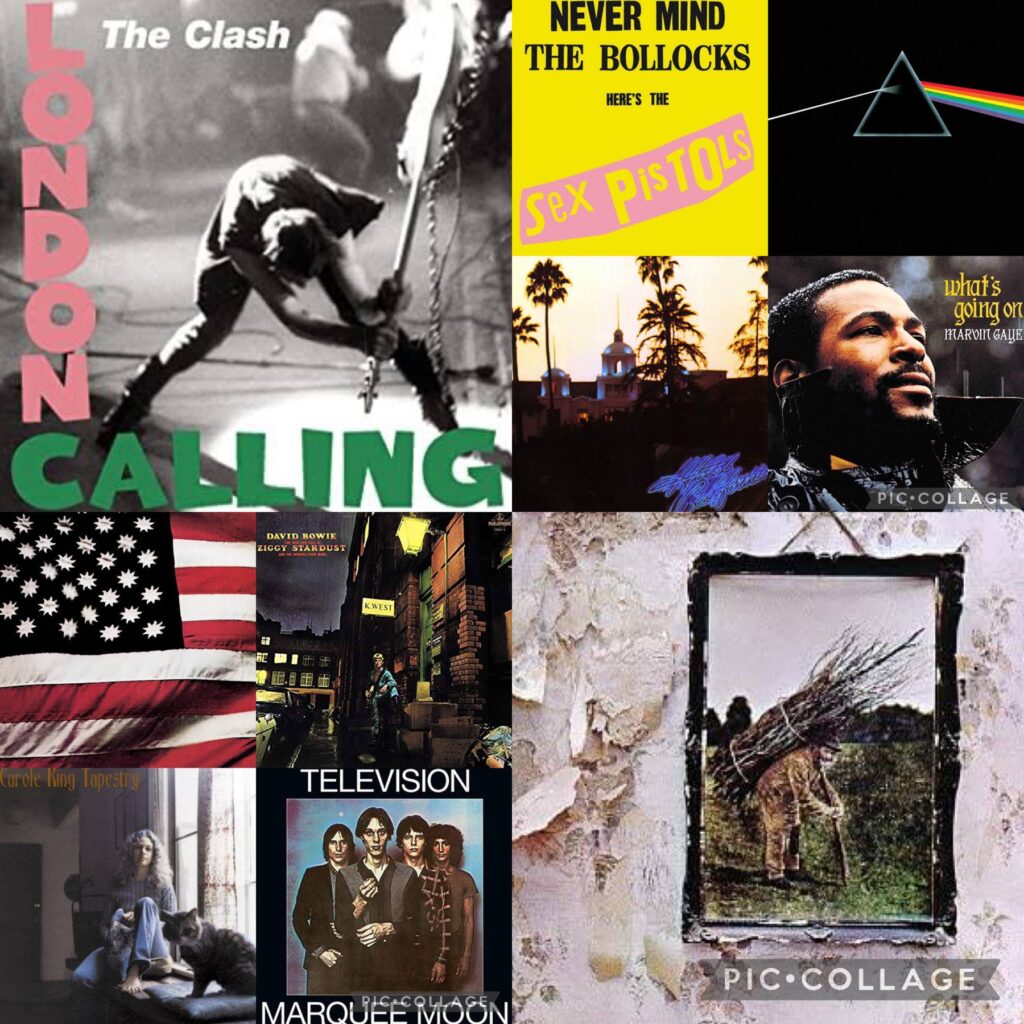

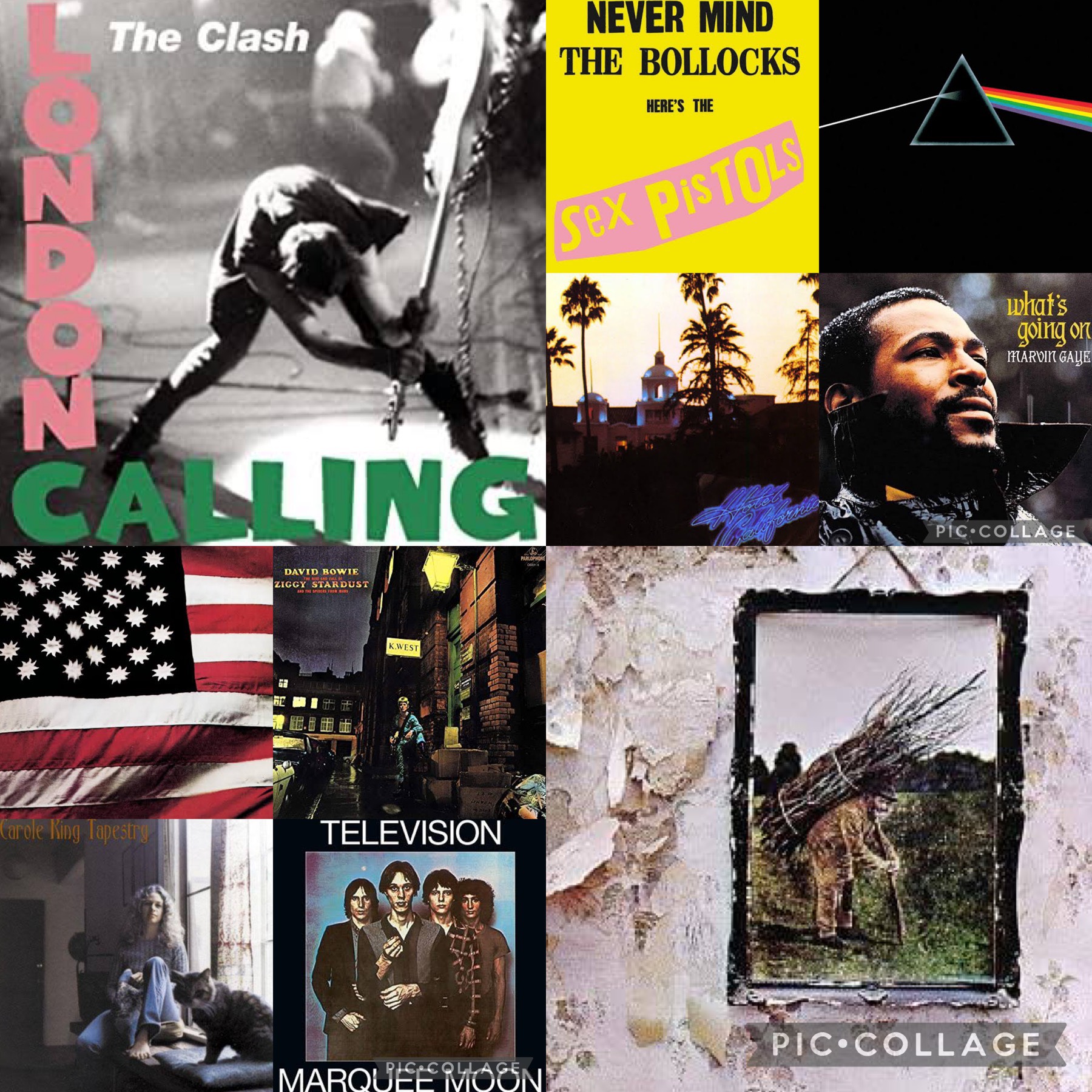

ということで今回は「1970年代洋楽史解説」実践編、1970年代を最短で攻略するための10枚の名盤を発表年順にご紹介します。

扱うジャンルがかなり多岐にわたるので、それぞれのジャンルを象徴する傑作を1つ1つ拾っていくイメージです。解説と合わせて、音楽を体感してもらう。それでこそ意味のある企画ですからね。それでは参りましょう。

『つづれおり』/キャロル・キング (1971)

SSWのムーヴメントは本編ではほとんど補足程度にしか語れなかったんですけど、本当に重要な動向ですし名盤揃いなんですよね。その中でも最高傑作であろう『つづれおり』をピックアップします。

キャロル・キングって、キャリアとしては1960年代初頭から活動している大ベテランなんですよ。あのレノン=マッカートニーが憧れた、いい作曲家の代名詞的存在。ただ、自作自演がそこまで一般的でない1960年代には彼女はアーティストとして評価されていなかった訳です。

でも、作曲能力はズバ抜けてますから。このアルバム、とにかく無駄がないんですよ。1つ1つのメロディが真摯できめ細やかでね。SSWらしく派手さはないんですけど、派手さや楽曲のギミックなんてまったく必要としていません。「いい音楽はいいじゃん?」みたいな清々しさがあります。

エンディングの『ナチュラル・ウーマン』は、元々アレサ・フランクリンに提供された曲なんですが、フランクリンの化け物じみた歌唱力とソウルネスでねじ伏せるオリジナルとは違う、素朴なラヴソングに仕立ててあります。個人的には流石にフランクリンのヴァージョンの方が好みなんですけど、それはそれとして。

今回紹介するアルバムって、どれも革新的だったり衝撃的だったりするんですけど、この作品は全くそんなタイプではありません。ただただいい音楽である、その突き抜けたシンプルさだけで歴史的名盤になっているの、流石にヤバイと思うんですよね。

『ホワッツ・ゴーイン・オン』/マーヴィン・ゲイ (1971)

この作品を紹介しちゃうとスティーヴィー・ワンダーを黙殺する羽目になるんですが、それもやむなしな名盤です。マーヴィン・ゲイの『ホワッツ・ゴーイン・オン』。

ニュー・ソウルの先達、そしてブラック・ミュージックの表現としての深化、この部分を買ってローリング・ストーン誌は2020年にこの作品を「史上最も偉大なアルバム」と認定しました。それだけでこの作品の価値は見えてくるというものです。(詳細はここでも語ってます)

音楽的な話もしておきましょうか。ニュー・ソウルらしい滑らかなブラックネスを主体としてはいるんですが、そこにスピリチュアルなテイストがあるのが面白くて。「神への祈り」というのが作品のコンセプトにあるからこそ出てくる成分だと思うんですけど、それがこのアルバムに荘厳さを与えています。

マーヴィン・ゲイの甘い歌声は健在なんですけど、それもこの作品の中では最早霊的な響きを帯びています。セクシーさや誠実さの中に悲痛さや嘆きを込めた歌唱がすごく真に迫るんですよ。

この記事自体歴史的価値や批評的評価を重んじたものですし、そういう意味でもこの作品の選出は妥当なんですが、あえてそういう意味を抜きにして聴いていただきたいですね。シンプルに無茶苦茶いいアルバムですから。

『暴動』/スライ&ザ・ファミリー・ストーン (1971)

ファンクからはかなり悩みました。JBの傑作ライヴ・アルバム『ラヴ・パワー・ピース』にしたい気持ちは今でもかなりあるんですけど、でも客観的に紹介するならこっちかな。S・ストーンの『暴動』です。

ファンクってそれこそディスコにも繋がっていく、かなりポジティヴで熱量の高い音楽性ではあるんですけど、この『暴動』は例外です。とにかくダウナーで気だるげ、冷酷とすら言ってもいいサウンド。

そのテイストを生んでいるのが、この作品で先駆的に導入されたリズム・マシーンですね。ビートから有機性を排除したことで、肉感が希薄なんですよ。作品全体もスライ・ストーンが独力で作り出した部分がかなり大きくて、そういう意味でも冷たいファンクネスがある。

ただ、その冷たさの中にドロドロとした熱量も感じられるのがこの作品のキモで。るつぼのようなごった煮のブラック・ミュージックという見方もできて、ファンクの範疇に止まらない魅力も兼ね備えているんです。だからこそこの作品を紹介するのは少し悩んだ節もあるんですが……

そうそう、このアルバムはファンク・シーンを代表する名盤でもあると同時に、それ以降のブラック・ミュージックのスタイルの雛形にもなっているんですよ。「密室ファンク」と呼ばれるものなんですけど。そういう意味でもこの作品の存在感って大きいんですね。

『IV』/レッド・ツェッペリン (1971)

ハード・ロックからはやっぱりZEPでしょうね。厳密にはタイトルの存在しないアルバムなんですけど、便宜上『IV』と呼ぶことの多い例のアイツです。

このアルバムってハード・ロックの金字塔ではあるんですけど、それと同時にレッド・ツェッペリンがただのハード・ロックじゃないことの証拠でもあるんですよ。『ブラック・ドッグ』や『ロックンロール』はわかりやすくハード・ロックしてますけど、それだけじゃない。

それこそ『天国への階段』なんてそのいい例で。ボンゾのドラムが入ってからは確かにハード・ロックだし、この曲のギター・ソロは疑いようもなく世界最高峰ですけど、ギターの爪弾きと共にプラントが訥々と歌う前半部なんてケルティックな装いですしね。

実際ZEPの歴史を追っても、いわゆるハード・ロック的な挑戦って2ndの段階で完結していて。要するに1960年代まででハード・ロック・バンド、レッド・ツェッペリンは完成してるんです。この先駆性と言ったらないんですが、さらにその先を目指し、そして辿り着いたのがこの作品という訳。

この底知れない貪欲さ、まだまだロックにはやれることがあると誰もが信じて突き進んだ恐れ知らずのエネルギー、そういう時代の象徴としてもこの作品の存在感って色褪せないんですよね。

『ジギー・スターダスト』/デヴィッド・ボウイ (1972)

グラムからは当然ボウイの名盤『ジギー・スターダスト』を。最早グラムどうこうではなくロック史上の大傑作なんですがね。

さっきのZEPもそうだし、あるいはあとで紹介するフロイドの『狂気』もそうなんですけど、これらの作品って必ずしもジャンルを体現したサウンドではなかったりするんですよ。もっと突き抜けた独自性があるというか。ただこの作品はグラム・ロックそのもの、最高にギラついてます。

火星からやってきたバイセクシュアルのロック・スター、その栄枯盛衰……なんてもう突拍子もないんですけど、グラム・ロックの煌びやかさが一層嘘くさく仕立てるんですよ。ただ、そこにボウイのカリスマが注入されるだけで、どういう訳か限りなくリアルに広がっていくんです。

この「虚仮威し」、紛れもなくパンク以前のロックの最大の魅力ですよね。「何が何だかようわからんし、真似できる気もしないけどすごいのだけは分かる」という迫力。それをどのアーティストも持っていたのが信じがたいんですけど。

デヴィッド・ボウイの持つ変幻自在にして唯一無二という異次元の表現力、それがあくまで1972年当時の姿として発露したのがこの作品。それって要するに、1972年、ひいては1970年代ロックの写し鏡でもあるんです。

『狂気』/ピンク・フロイド (1973)

プログレ部門からはなんだかんだ言ってこの作品ですか。ピンク・フロイドの超ロングセラー作品、『狂気』です。

「なんだかんだ」というのは、私個人『狂気』をプログレだと思って聴くことは全くと言っていいくらいないんですよ。もっと大きな括りの、アートとしてのロックの集大成みたいなものを個人的には見出していて。その関係でプログレ関連の記事ではこれまで頑なに扱ってきませんでした。

ただ、1970年代を最短で理解しようとして『狂気』無視は流石にやってないじゃないですか。どころか音楽ファンなら必聴レベルの作品な訳でね。

「アルバム文化」というものを口酸っぱく提唱しているこのブログですけど、この『狂気』こそ「アルバム文化」の最高傑作です。レコードA面B面の区切り以外に一切途切れることなく、シームレスに展開される音のパノラマ。現代では絶対にあり得ないスタイルですね。

プログレという音楽性での最大のヒット作、コンセプト・アルバムの金字塔、ヒプノシスの名デザイン、もうどれを取っても名盤中の名盤です。いずれアルバム単体でのレビューも敢行したいですね。

『マーキー・ムーン』/テレヴィジョン (1976)

NYパンクも名盤揃いなんですよね、いずれ「5枚de入門!」シリーズの対象にするつもりなんですけど、ここではテレヴィジョンの『マーキー・ムーン』をチョイス。

何故この作品にしたかというと、個人的に大好きなアルバムという意味も結構あるんですが、「パンクのパブリック・イメージ(≒ロンドン・パンク)とNYパンクって結構違うんだよ」ってことがよくわかるからですね。

この作品を聴いてまず飛び込んでくる無機質なギター、これがまずもって「パンク」的ではないです。むしろ現代で言うところのオルタナティヴの質感に近いですよね。当時そういう価値観はないんですけど。

よくザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが「パンクの祖」なんて言われますけど、この作品はまさしくVUに端を発するパンク・スタイルの継承者です。冷酷さや実験精神、そういうものを滲ませた切れ味鋭いサウンド。そこには、「ヤバイ若者」にだけ刺さる共感性があるんです。

それに、ギター・ロックの名盤としてもかなり面白いんですよね。ギターの絡み方が、ブルースやハード・ロックの引き出しにはないかなり独自性の高いもので。この新奇性もやっぱりパンクなんですよ。3コードだけがパンクじゃない、それをこの作品からは嗅ぎ取れます。

『ホテル・カリフォルニア』/イーグルス (1976)

最近批評筋ではやや落ち目ですが、「名盤」と言えば間違いなく名前の挙がる1枚ですよね。イーグルスの大名盤、『ホテル・カリフォルニア』です。

リリースのタイミングのせいでNYパンクより後に紹介することになっちゃいましたが、この作品って「オールド・ウェイヴ」の最後の花火だと思っています。ウェスト・コーストの暖かくも乾いた風と土の匂い、豊満なハーモニー、素晴らしく適切な演奏と歌唱、何から何まで素晴らしく、昔懐かしい名盤。

それに本編でも触れましたが、この作品でロックの未来は暗示されているんです。1960年代のロックの在り方、それはもう失われた。そういう時代の変遷を、この穏やかなロックで鋭く指摘しているんですよ。

この作品のそこここから感じ取れる物悲しいムードは、そういうところに起因しています。それだけじゃなく、スターダムに駆け上ったことの苦悩や時代の疲弊みたいな、複合的なニュアンスはもちろんあるんですけど、「ロック、もうダメじゃない?」という気づきはオールド・ウェイヴの側にもあったことの証拠です。

とにかく音楽的に優れていますし、どう聴いたところで揺るぎない名盤ではあるんですけど、1970年代をアルバム作品によって俯瞰してみようというこの企画の趣旨からいけば特別な作品なんです。

『勝手にしやがれ!!』/セックス・ピストルズ (1977)

あんだけロンドン・パンク、そしてピストルズを大々的に扱った以上、この作品を無視する訳にもいきませんね。ピストルズのデビュー作にしてラスト・アルバム、『勝手にしやがれ!!』です。

音楽作品として捉えるなら稚拙もいいとこなんですよね。それこそ『狂気』なんかと比べてみてください。コード進行は単純だし、歌詞は下品だし、演奏は下手くそ。もう擁護のしようがありません。

ただ不思議なことに、このアルバムってロンドン・パンク最高の1枚なんですよね。あの向こう見ずな初期衝動、それがこの乱暴なアルバムには完全に保存されている。それがたとえマルコム・マクラーレンの思惑だったとしても、です。

それにイメージ先行でこき下ろしたものの、楽曲の大半を書いたグレン・マトロックの作曲はかなり冴えてるんですよね。キャッチーだし、挑発的な態度と裏腹に親しみやすさがあるんです。NYパンクが「ようわからんヤバイ奴」ならばこの作品は「近所に住んでるワルだけど気のいいアンちゃん」みたいな。

「ピストルズはパンクの本質ではない」、これは本編でも私が展開した持論ですが、それでもロンドン・パンク基本のきとして聴くべきアルバムでもあります。ことごとく唯一無二のバンドですよピストルズって。

『ロンドン・コーリング』/ザ・クラッシュ (1979)

1970年代を締めくくるにはこの作品しかないですね。それこそ1960年代における『アビー・ロード』と同じ、時代の集大成に相応しい貫禄と完成度を見せる『ロンドン・コーリング』。

ザ・クラッシュはロンドン・パンクのバンドとしてピストルズやダムドと共にシーンを牽引していたんですけど、ピストルズ解散でパンク・ムーヴメントは一気に収束します。バンドが過去の遺物になりかねない事態の中、見事に「パンクのその先」に辿り着いてみせたのがこの作品。

スカやレゲエ、あるいはロカビリーみたいなそれまでのロックの水脈にはなかったサウンドを拾いとって、個性を爆発させることでパンクの殻を破っています。でもパンクに見切りをつけた訳じゃなくて、パンクのストレートさはしっかり残している、このバランスの妙が名盤たる所以です。

それに、これは本編の解説では語らなかったんですが、この『ロンドン・コーリング』って「アルバム文化」の終焉の象徴だと私は思っていて。アルバム作品としてのまとまりに妙味がある作品じゃなくて、もっと個々の楽曲にフォーカスしているんですよ。2枚組というのも大きいんでしょうけど。

要するに、あらゆる意味で1970年代の終幕を飾るに相応しいのがこのアルバムなんです。パンクによって旧来のロックが打倒され、ロックは新たな局面を迎えることを思えば、この作品は「ロックの走馬灯」なんじゃないかと、私は考えています。

まとめ

結局こっちも長くなりすぎました。ファスト映画なんてもんが流行るこの時代に逆行する企画でしたが、お楽しみいただけましたか?

今回のラインナップ、1970年代の音楽が好きな人なら漏れなく聴いている作品だとは思います。「もっと他にもあるだろ」なんて指摘があってもおかしくないかもしれませんね。でも、これはあくまで「最短で攻略」するための10枚ですから。そこのところどうぞよろしく。

……とはいえ、10枚ごときでどうにかなる時代じゃないんですよね。たとえばジャズ、フュージョンを触れずじまいですし、1つのジャンルから1枚とした都合上、スティーヴィー・ワンダーやジョニ・ミッチェル、パティ・スミスといった超のつく重要アーティストをスルーしています。

それにですよ、ストーンズやザ・フー、あるいは元ザ・ビートルズの面々といった1960年代を牽引してきたベテラン勢も無視する結果になってます。1970年代の名盤で『メインストリートのならずもの』や『フーズ・ネクスト』、『ジョンの魂』を取り上げないなんてどうかしてますよ。

で、何が言いたいかというと、まだまだ1970年代には面白い音楽が山のように眠っているということです。有名アルバムに限ってこれですから、ちょっと変なところつついてみるともうゴキブリのように名盤が飛び出してきます。いやあ恐ろしいですね。

本編である解説、そしてこの記事、これはあくまで「入門編」だとご理解ください。そしてその先は、ご自身でご勝手に邁進していただけたらと思います。そのガイドとして、このブログにまたお越しいただけたらむちゃくちゃ嬉しいです。それではまた。

コメント