前回に引き続き、「ゲット・バック・セッション」に関してです。

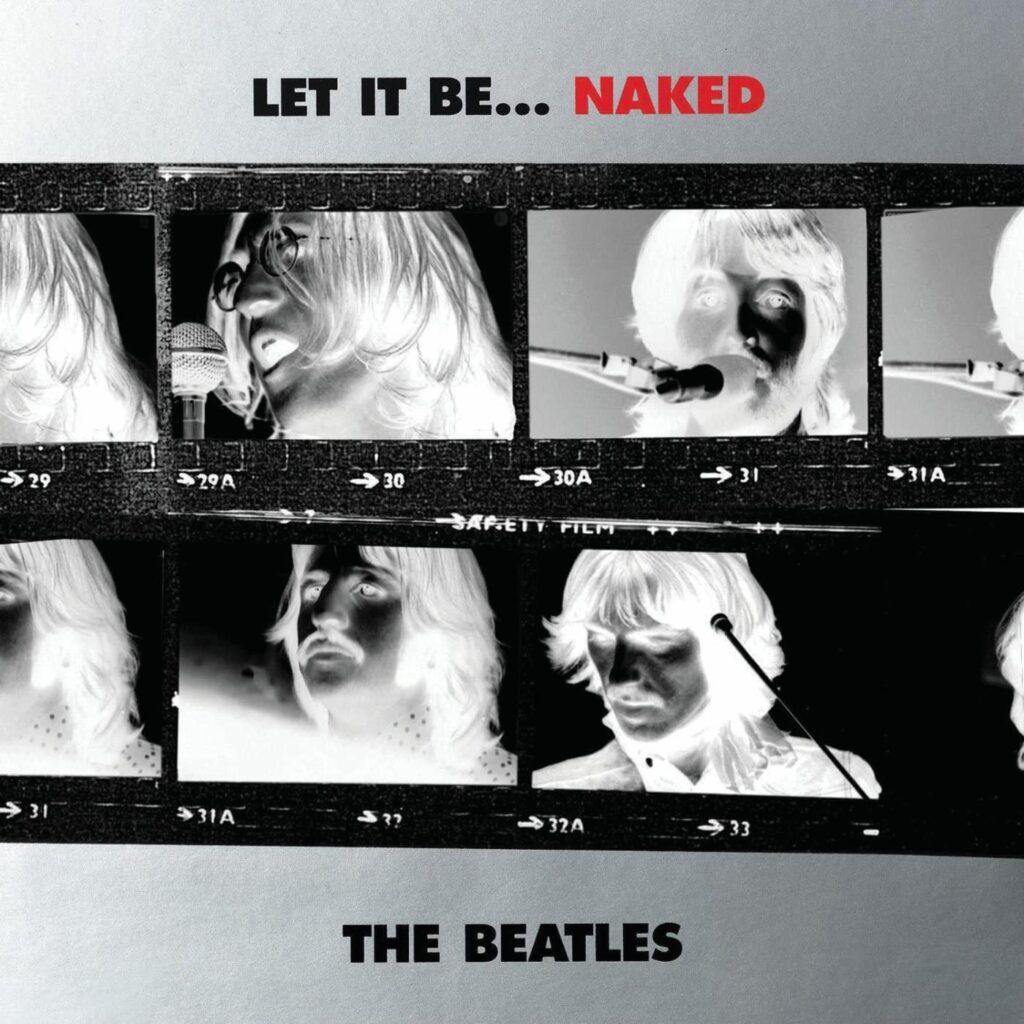

今回はディスク・レビューということで、ザ・ビートルズのカタログからは2回目になりますね。扱うアルバムは『レット・イット・ビー…ネイキッド』(以下『ネイキッド』と表記)です。

……ええ、2度目のザ・ビートルズにして編集盤を扱います。

ただですね、このアルバムを単純な編集盤としてしまうのは個人的に業腹でして。逆張りでもなんでもなく、しっかり論じるべき価値のあるアルバムだと本気で思っています。

今回はオリジナルである1970年発表の『レット・イット・ビー』との比較もしつつ、この作品に関して紐解いていければと。それでは参りましょうか。

『ネイキッド』制作の経緯

このアルバムについて語る上で、まずオリジナルである『レット・イット・ビー』(1970)について触れる必要がありますね。

1969年に行われた通称「ゲット・バック・セッション」、これはバラバラになりつつあったバンドがもう一度結束して原点に立ち返ろうという趣旨の元行われたものです。その模様を収めたのが、前回レビューした『ザ・ビートルズ:ゲット・バック』なんですが。

ただ、結局アルバムとしては完成せず。何度かミックス段階には進んだんですけど、メンバーが最終OKを出すことなく何度も頓挫してしまいます。そんな難産の末、アルバム『レット・イット・ビー』をまとめあげたのがあのフィル・スペクター。

ポピュラー音楽史において、それこそザ・ビートルズにも並び立てる数少ない最大レベルの偉人ですね。「ウォール・オブ・サウンド」という手法を武器に、数々のシングルをチャートに送り込みました。晩年はその栄光は見る影もありませんでしたが……

そもそも破棄されたプロジェクトを、制作の現場に居合わせもしない人物が作品としてまとめあげる。これがどれほどの困難か。しかし流石は「音の魔術師」、アルバム完成にまで漕ぎ着けます。

この手腕をレノンやハリスンはたいへん高く買い、ソロ・アルバムでもスペクターにプロデュースを依頼するようになるんですけど、彼のプロデュースに納得しなかったのがポール・マッカートニーです。

後述しますが、一部楽曲で当初の意図と異なるアレンジを断りもなく行いリリースしたことで裁判沙汰にまで発展するんですよ。ここには当時のザ・ビートルズの人間関係上の確執も絡んできますから一概には言えない部分ですし、契約の都合上もう1枚アルバムが必要だったことも事実なんですが。

この不満はマッカートニーの中で相当大きかったみたいで、『レット・イット・ビー』リリースから実に30年以上経った2000年代初頭に、再度「ゲット・バック・セッション」の音源をリミックスすることを提案します。

「ゲット・バック・セッション」のコンセプトにより忠実に、より「ありのまま(=naked)」に。そうして2003年にリリースされたのが、今回扱う『ネイキッド』という訳なんです。

アルバムとしてより秀逸なのは『ネイキッド』ではないか

ここからようやく作品解説なんですが、ここでもやはりオリジナルの『レット・イット・ビー』の比較は適宜挟むことになります。

以前行った「ビートルズ全アルバムランキング」という企画の『レット・イット・ビー』の項目で、「『ネイキッド』の方をよく聴く」なんて言ってるんですが、やっぱりこっちの方がアルバムとしてよくできていると思うんですよね。

その理由をいくつか挙げながら、本作の魅力を語っていきましょう。

①フィル・スペクター的サウンドの排除

これは本作の性質として大事な部分ですね。オリジナルのプロデュースを務めたスペクターの手心を無視した作りになっています。

最も顕著なのがやはりこの曲でしょう。『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』ですね。

楽曲としてはマッカートニーお得意のピアノ・バラードですが、オリジナルは壮麗なオーケストラやコーラスが印象的なアレンジです。これ、如何にもスペクターの「ウォール・オブ・サウンド」の発展系という感じなんですよ。

本家本元の「ウォール・オブ・サウンド」ほどに堅牢ではないものの、「足し算の美学」というか。そしてその「足し算の美学」こそ、マッカートニーが反発した部分なんですよね。

そもそも「ゲット・バック・セッション」というのは、バンドが原点に戻って、一発録り前提のサウンドでアルバムを作ろうというコンセプトだった訳です。そうして生まれた楽曲にオーケストラを加えるというのは、流石に逸脱しすぎだろうということですね。

なのでこの『ネイキッド』ヴァージョンでは、もっと簡素なプロダクションになっています。アコースティックな質感で、哀愁漂うサウンドですね。同じ楽曲でもアレンジ1つでここまで変わるというのはなかなかに面白い。

ただ、正直オリジナル版の『ザ・ロング・アンド〜』に慣れ親しみすぎて、違和感があるのも事実です。実際マッカートニーも裁判まで起こしておきながら、近年のライヴでこの曲を演奏する時はオリジナル版のアレンジですしね。

マッカートニーの楽曲でいうと、表題曲でもある『レット・イット・ビー』も結構アレンジに変更があります。

まずはオリジナル、いい曲なのは当たり前として、コーラスだったり間奏のオルガンだったり、こちらもゴージャスなサウンドに仕立ててありますよね。これ、ゴスペルを意識したアレンジだと思います。

で、『ネイキッド』のヴァージョンですね。

『ザ・ロング・アンド〜』ほど明確な違いは感じられませんが、全体的に音に空白があるというか、こちらもやはり哀愁漂う質感に。間奏なんて結構印象変わりますよね。

あと無茶苦茶細かいですけど、ギター・ソロ後のパート、ドラムのパターンが変わっています。オリジナルはタムを絡めた複雑なリズムですが、こっちはハイ・ハットの8ビート。細かいですけど、こっちの方がよりシンプルでスッキリした感覚がありませんか?

アレンジメント上の違いでいうと『アクロス・ザ・ユニヴァース』もわかりやすいですね。

オリジナル版はエコーがたっぷりかかっていて、ピッチもいじっているのかな。インド思想に影響を受けていた時期に原型ができた作品なので、この神秘的なサウンドスケープは実のところ楽曲によくマッチしているんですよ。

一方『ネイキッド』版はどうかというと、キーはオリジナルのままですし、エコーやコーラスといった外部処理がほぼない、非常にシンプルな仕上がりに。

ザ・ビートルズというよりはジョン・レノンのソロ作品により近い質感というとわかりやすいでしょうか。それこそ『ジョンの魂』に収録されていても違和感のない、まさしく「ネイキッド」なアレンジです。

こっちも個人的にはオリジナルの宇宙的な響きの方が馴染みがあって好きなんですが、アルバム・コンセプトからいくとこちらがよりナチュラルなのもしっくりくるんですよね。

②サウンドの質感の統一、その上での多彩さ

さっきの話と関連するんですけど、オリジナルはどうにもサウンドが散漫なんですよね。それって、当初のコンセプトであるソリッドなロックンロールという構想と、スペクターの手心が同居するが故に引き起こされる問題で。

確かに『ザ・ロング・アンド〜』も『アクロス・ザ・ユニヴァース』も楽曲単体で取り出せばオリジナル版の方が好みだとは言いましたが、だからといってそれがアルバムの中で輝いているかは別問題。はっきり言って浮いています。

それにオリジナルはライヴ感を出す目的なのか、セッション中の会話がそのまま収録されているんですけど、これも正直裏目ですよね。かたやオーケストラを導入した荘厳なバラード、かたや軽口から始まるラフな導入。どうしたってちぐはぐな印象は受けます。

この辺りが、『レット・イット・ビー』を「散漫」と指摘する根拠なんです。その反省を踏まえて、『ネイキッド』ではしっかりと改善が図られています。

スペクターの意匠の排除、それはさっき語った通りとして、露骨なライヴ感を排除して「スタジオ・アルバム」としてしっかり成立するように編集しています。『ディグ・ア・ポニー』のイントロで特に顕著ですね。

楽曲そのものへのアプローチではなく、総合的な質感の修正。それだけで随分違って聴こえてくるんですよ。一気に引き締まるというか、一貫性によってまとめあげられている。こういう要素、アルバム作品ではとかく重要ですからね。

③楽曲順がよりスマート

ここも『ネイキッド』の強みです。アルバム作品として重要な要素である楽曲の並び、これがオリジナルよりスマートなんです。

まずオリジナルの曲順を見てみましょうか。

- “Two Of Us”

- “Dig A Pony”

- “Across The Universe”

- “I Me Mine”

- “Dig It”

- “Let It Be”

- Maggie Mae”

- “I’ve Got A Feeling”

- “One After 909”

- “The Long And Winding Road”

- “For You Blue”

- “Get Back”

とまあ、こういうものです。これ、かなり不満なんですよね。

タイトルにもなっている『レット・イット・ビー』、言わずと知れたザ・ビートルズ屈指の名曲ですけど、それを挟むのがジャム・セッションの断片である『ディグ・イット』とリヴァプールの民謡『マギー・メイ』のカバーというのがね……

それに『アクロス・ザ・ユニヴァース』の置き場所もどうでしょう?辛辣な評論家でもあるレノンが最高傑作とまで言った稀代の名曲を、あまりに軽々しく序盤に配置するのはいただけない。楽曲の重みとしては、それこそ『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』や『ストロベリー・フィールズ』クラスな訳で。

そう、このアルバム、楽曲のクオリティだけなら彼らのカタログでもかなり上位にくる作品のはずなんです。今触れた2曲もそうだし、『アイヴ・ガッタ・フィーリング』や『ディグ・ア・ポニー』の名脇役感も素晴らしいものがありますよね。

それを曲順で活かしきれないというのはなかなかどうして致命的です。思うにスペクターはシングル主体で活動していましたから、こうしたアルバムの展開の機微にそこまで意識的ではなかったのではないかと。

それと、あの『ドント・レット・ミー・ダウン』が未収録というのがもう理解できません。確かにザ・ビートルズはシングルをアルバムに入れないスタンスでしたけど、対となる『ゲット・バック』を収録しておいてこちらは無視というのはいただけないですね。

では『ネイキッド』はどうかというと、

- Get Back

- Dig A Pony

- For You Blue

- The Long And Winding Road

- Two Of Us

- I’ve Got A Feeling

- One After 909

- Don’t Let Me Down

- I Me Mine

- Across The Universe

- Let It Be

と、こんな感じです。どうです、こっちの方が格段に美しい並びだと思いませんか?

アルバム・コンセプトでもある『ゲット・バック』を冒頭に配し、『ザ・ロング・アンド〜』で一旦のハイライトを。一息ついて『アイヴ・ガッタ・フィーリング』からはソウルフルなロックンロール3連発です。スワンプ・ロックやブルースが注目を浴びていた当時のロック・シーンを思わせる展開ですね。

そして最後の2曲の「感動のフィナーレ」っぷりたるや。レノン=マッカートニー、それぞれを代表する名バラードで物悲しくも感動的に締めくくります……このドラマ性、いいですよね。

楽曲間の相互作用も実によく効いていて、『トゥー・オブ・アス』や『アイ・ミー・マイン』のような楽曲が幕間のように、アルバムの展開をサポートしています。だからこそ、その後のパワフルな威厳ある名曲がいっそう輝くんです。

それから、『ディグ・イット』と『マギー・メイ』をカットして代わりに『ドント・レット・ミー・ダウン』を収録した点は殊勲モノですね。アルバムのパワーを底上げするにはやはりその方が望ましいと思います。

……ただ、あえて手厳しく批判すると、構成が余りに美しすぎるんです。ここがちょっと惜しいなと。

レコーディングの時系列でいくと前作にあたる『ホワイト・アルバム』なんかに顕著ですけど、一聴すると混沌としているのに、そこに高次の結びつき、必然性が生まれている。これこそザ・ビートルズの名盤の凄みだと思っていて。『リボルバー』や『サージェント・ペパーズ』にもこういう構造は見て取れます。

でも『ネイキッド』はその必然性がややあからさまというか。それこそ最後の2曲の大団円感、好きではあるんですけどやや安直と言えなくもない。悪いことではないんですけどね。

まとめ

今回は前回からの延長線上、マイブームとなっている「1969年のザ・ビートルズ」特集第2弾でした。お楽しみいただけたでしょうか?

もちろんオリジナル『レット・イット・ビー』も大好きですし、あくまで正規アルバムとして語るべきはあちらです。『ネイキッド』はどこまでいっても編集盤であり番外編であることは理解しないといけない部分ですね。

ただ、あのドキュメンタリーの流れで彼らの音楽を聴くならこっちかなと。なにせ『ネイキッド』ですからね。ちょっと小綺麗になりすぎな感は少し指摘しましたが、サウンドとしての統一感、ソリッドなロックという意味でね。

せっかく件のドキュメンタリーで注目が浴びている時期の作品ですし、そもそも『レット・イット・ビー』の50周年デラックスも今年リリースされてますしね。今一度聴いてみるには最適なタイミングなのではないかと。

オリジナルも悪くないけど、こっちもたまには思い出してね……ってことでここは1つ。それではまた。

コメント