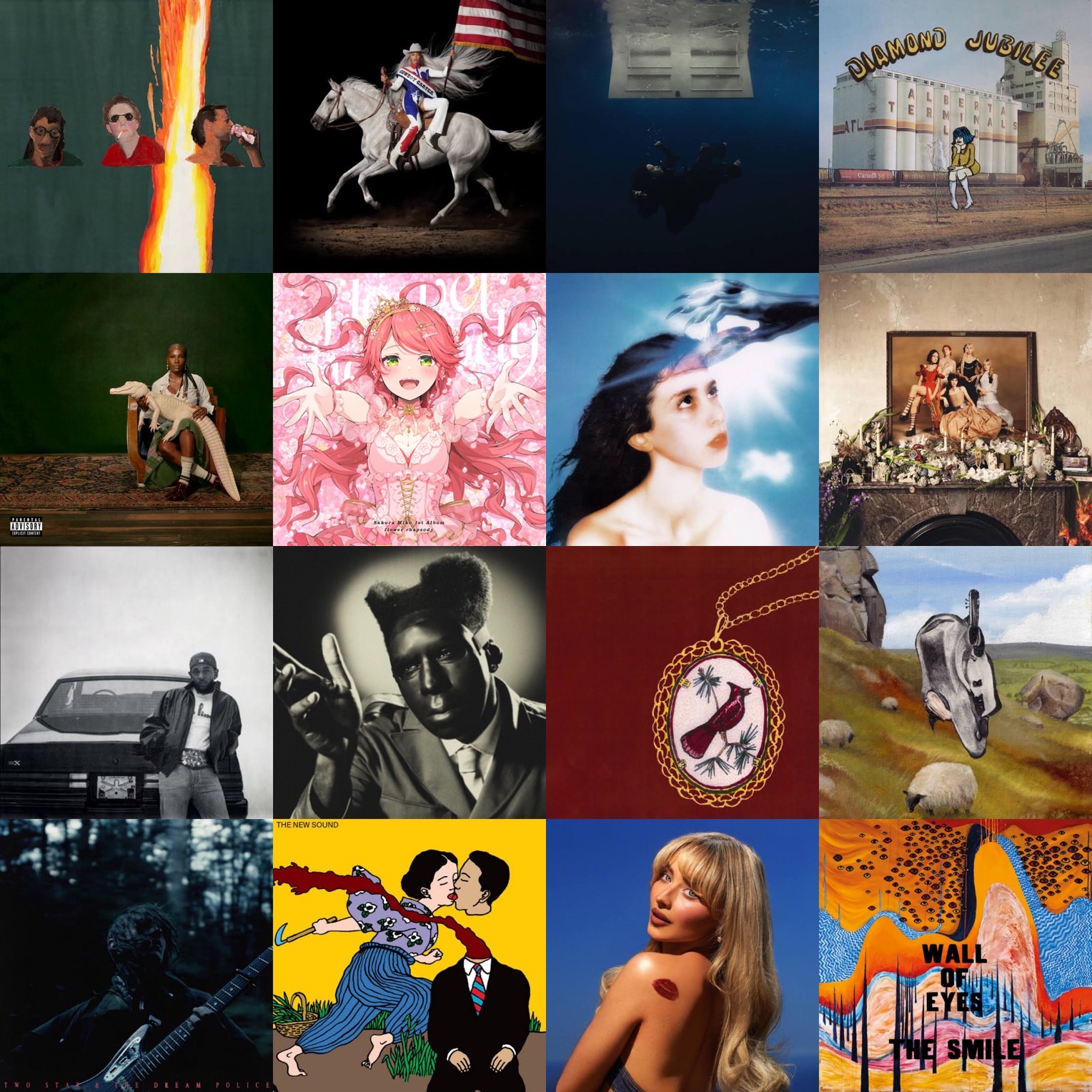

- 第30〜21位

- 第30位 “flower rhapsody”/さくらみこ

- 第29位 “Prelude To Ecstacy”/The Last Dinner Party

- 第28位 “Patterns In Repeat”/Laura Marling

- 第27位 “#RICHAXXHAITIAN”/Mach-Hommy

- 第26位 “ひとりごと”/inuha

- 第25位 “Here In The Pitch”/Jessica Pratt

- 第24位 “Rough & Ready”/Ruthven

- 第23位 “Um”/Martha Skye Murphy

- 第22位 “GNX”/Kendrick Lamar

- 第21位 “Affection”/Bullion

- 第20〜11位

第30〜21位

第30位 “flower rhapsody”/さくらみこ

かつてTVの向こうでまさしく「偶像」として輝いたアイドルは、「会いに行ける」をゆうに飛び越え、インターネットの中ですら咲き誇るに至っています。VTuberさくらみこの1stフル”flower rhapsody”は、そうしたアイドル・ポップの今をありありと伝えるチャーミングな名盤と言えましょう。

彼女の軌跡を知るファンダム「35P」にとって、本作がそのレガシーを反映させた回顧録としてのハイコンテクストな性格を持つことは自明。そうしたパーソナルやドラマの反映はやはりアイドル文化的である一方、アニメソングやボカロに特有なカロリーの高さをポップネスに還元する現代J-Popの方法論に則した楽曲の強度を窺う上で、そうした前提知識は不要にすら思えます。

ゆめゆめオタク文化と軽んじることなかれ、むしろオタク文化であればこそ、聴衆への意識と「さくらみこ」というコンセプトが両立されているのです。音楽のみにフォーカスしたこの投稿においてなお本作を取り上げることができた、そのことをあらゆる意味で誇らしく思います。

第29位 “Prelude To Ecstacy”/The Last Dinner Party

Måneskinの登場によって、華やかであることとロックであることは実のところ両立し得るという事実を世界は再認識しました。その転換を追い風に、The Last Dinner Partyは古き良き大上段なロックをこの”Prelude To Ecstacy”で鳴らしてみせ、見事2024年において最も耳目を集めるバンドとなりました。

女性的なエレガンスを纏いつつ、どこまでもコケティッシュにナルシシズムを振り撒く本作。それは音楽的には、Kate BushからFlorence Welchへと至るフェミール・ロックの2024年式と捉えることもできます。加えて、ゴージャスであることをなんら厭わず、ファンタジックな耽美が充満する世界観には初期のQueenをも彷彿とさせられるのです。

まさしくQueenがそうであったように、若さゆえの高慢さとエンターテイメント性が同居したこの作品は、しかめ面のロックを好む批評家には軽んじられる類のものでしょう。しかしながら、ロックは本来これほどにあざとくも威風堂々としたものであることに、本作を通じて我々は気づかねばなりません。

第28位 “Patterns In Repeat”/Laura Marling

UKインディー・フォークの才女Laura Marlingが架空の我が子へ捧げた”Song Of Our Daughter”を発表したのが2020年のこと。そしてこの4年間で彼女は実際に愛する娘を授かり、この”Patterns In Repeat”に実感を伴った温もりと嫋やかさを注ぎ込むことになったのです。

制作のほとんどを愛娘の傍で行ったという本作には、Marlingが向けていたであろう慈しみ深い視線がそのまま反映されています。アコースティック・ギターとストリングス、ささやかなピアノとブラスで構成された慎ましやかなサウンドスケープは絹のような柔らかさと純白の光沢を描き、僅かに憂いを含みつつも噛み締めるように旋律を紡ぐ歌声は誠実そのもの。

母親としての、あるいは15年のキャリアを持つアーティストとしての円熟は、本作が質素であるからこそ深く刻まれています。たいへんに豊かなインディー・フォークのシーンを支える若き才能には模倣し得ない、年月を重ねたがゆえの妙味が静かに響き渡る名作。

第27位 “#RICHAXXHAITIAN”/Mach-Hommy

リリックの内容どころか素顔すら明かそうとしないこのハイチ系アメリカ人は、やはりその音楽性においても極めて深遠なものを志向します。それゆえにMach-Hommyの”#RICHAXXHAITIAN”は底知れず、そして聴き手を巧妙に蠱惑する魔性のヒップホップ・アルバムです。

濃厚なブラックネスと官能を演出するジャズ・テイストのトラックそのものは、むしろヒップホップの1つの定型と評することもできるでしょう。しかしその上を這いずり回る彼のダウナーなフロウは、本作での多くの客演との対比もあってミステリアスな奥行きを作品に生み出しています。ただ明確なことは、その秘密主義でも包み隠せぬネガティヴな感情が刻まれている点。

トラックだけであればスムースなジャズ・ヒップホップとしても楽しみ得るところへ、安直な鑑賞を拒むかの如く持ち込まれた生々しい人間味。その人間味は気難しい隠者のような印象を与え、些細な動向にも思わず意識を向けたくなる謎めいた求心力を発揮しているのです。

第26位 “ひとりごと”/inuha

ボカロがJ-Popと接続しオーバーグラウンドへと進出した今もなお、震源地であるニコニコ動画でひっそりと表現を続けるボカロPたち。その1人であるinuhaは粛々と初音ミクにその音楽を委ね続けていましたが、そうした楽曲群を再編しアルバムとして集約させたのが1st”ひとりごと”です。

焦燥感に駆り立てられ目まぐるしく展開する楽曲は、表面的には「ボカロック」と呼ばれたサウンドと呼応しているようにも思えます。しかしギターやリズム・セクションは生々しく荒ぶり、電子音(初音ミクの歌声を含意して)がむしろ作品に血を通わせていくその様子は、ボカロ固有の文脈から離れた現代インディー・ロックとしても秀逸な音像を獲得。

シューゲイズやエレクトロを介したその世界観は、まるでよく晴れた冬の朝のように透き通った情景を映し出します。それぞれに制作時期や経緯の異なる楽曲を並べてなおそうした景色が一貫するのは、inuhaという表現者が冬晴れの美しさとささやかな切なさを常に捉えているからなのでしょう。

第25位 “Here In The Pitch”/Jessica Pratt

2024年という紛うことなき現代において、Jessica Prattはつとめてクラシカルであろうとしています。Judee Sillを、Nick Drakeを、そしてBrian Wilsonを参照して生み出された、まったく真新しいヴィンテージ・アルバムがこの”Here In The Pitch”です。

アコースティック・ギターの爪弾きと微かなバロック・ポップ的装飾、その中で蜃気楼のようにメロディを紡ぐ彼女からは、先述の偉大なソング・ライターも纏っていた厳かな幽玄の世界を感じます。その世界はボサノヴァ調の揺らめきや、あるいは彼女の歌声が放つ夢見がちなロマンチシズムにも由来するものなのでしょう。

先に挙げた参照元は、より先鋭的なインディー・サウンドにおいても度々引用される存在です。ゆえに、彼女が試みる直接的なオマージュはともするとただ黴臭いものにもなりかねません。それをこれほどに美しく表現してみせる作曲のなんと卓越したことか。

第24位 “Rough & Ready”/Ruthven

今日のブラック・ミュージック、そのアーティスティックな領域の一角を担うのが、”Sign O’ The Times”の影響下にある密室的なR&Bサウンド。サウス・ロンドンの新鋭Ruthvenの処女作”Rough & Ready”は、Princeの創作的DNAを見事に継承した1枚と言えます。

彼がPrinceを敬愛してやまないことは、本作の至るところで主張されています。それはクラシカルなファンク/R&Bの艶に密やかな華を添える電子音にしろ、悩ましげに身を捩らせるファルセットにしろ、時折顔を覗かせるギターにしろ。そしてその陶酔が透明感のあるプロダクションによって、インディー的な孤高の表情を増している点が実に今日的な表現。

シャボン玉の中で、窓からの灯りを頼りにピアノに向かうRuthvenの肖像。夢想的で神妙なアート・ワークの印象は、そのまま本作のサウンドスケープとリンクします。Princeの表現が今なお古ぼけない事実にも驚かされる一方、Ruthvenの丁寧な仕事ぶりも見事な作品です。

第23位 “Um”/Martha Skye Murphy

SquidやBC, NRのLewis Evansといったサウス・ロンドンのシーンとも共演してきたMartha Skye Murphy。個性的でアーティスティックという点では彼らと共鳴しつつも、より密やかに、そして粛然とした戦慄の室内楽として初のアルバム作品”Um”は生まれ落ちることになります。

バロック・ポップの嫋やかさは硬質なエレクトロニクスやノイズ、あるいは曖昧なアンビエントやフィールド・ワークといった手段によって何層にも上書きされ、そこに残るのは深淵の底知れなさと異様なまでの緊張感。Murphyのか細い歌声はその中でただ神妙に立ちつくし、サウンドが放つ圧力をまるで意に介さずスピリチュアルな表情を作品に与えています。

そしてカセットの再生ボタンが押されることでこの世界観は開幕し、”that’s enough”の声とともに停止され閉幕する。メタ的な示唆ではありますが、本作が絶対的に閉ざされた表現物であることに彼女は自覚的。その箱庭の中で描かれる安らぎと不吉のマーブル模様の美しさには息を呑むばかりです。

第22位 “GNX”/Kendrick Lamar

低調にあった2024年のUSヒップホップにあって、Drakeとの一連のビーフ、新たなアンセム”Not Like Us”、そして勝利宣言として開催された”Ken & Friends”、Kendrick Lamarは依然として「新王者」の貫禄を見せ続けていました。それは勿論、サプライズ・リリースされた”GNX”においても。

プロデュースにはJack Antonoffを招き、SZAとの再びの共演。極めてコンセプチュアルで内省的だった前作”Mr. Morale”から打って変わって、本作からは散文的でオープンな作風が見て取れます。その中でスキルフルに、そして時に激情を露わにしながらライムを刻むLamarは、過去のどの作品よりも「ラッパー」としての彼の表現性にストイックに向き合っています。

このアルバムが”To Pimp A Butterfly”と並び称される傑作でなかったことは、客観的に認めざるを得ません。しかしラップ・ゲームどころか現代ポピュラー音楽を担う賢人としての重責をあえて放棄したことで、Kendrick Lamarが史上最も偉大なラッパーの1人であることが浮き彫りになったのではないでしょうか。

第21位 “Affection”/Bullion

ソロ・アーティストとしてはUKクラブ・シーンで活躍し、またプロデューサーとして多くのポップスを手掛けもするBullionことNathan Jenkins。エレクトロの彩色の繊細さと引き算のポップ・センス、彼の持つ2つの側面が見事に折衷した1枚がこの”Affection”です。

シンセサイザーの滑らかな音色や作品全体に施されたアダルティな残響からは、彼が80’sソフィスティ・ポップを参照していることが明らか。しかしTears For Fearsよりもいっそうに抑制的なメロディの主張、空白を巧みに利用した伸びやかかつミニマルなサウンドスケープ、さりげなくもタイトに作品を引き締めるリズム、これらの心地よさは彼の本領であるエレクトロの嗅覚ゆえです。

Animal CollectiveのPanda Bearにベルギーの才女 Charlotte Adigéry、ポップ・アイコンのCarly Rae Jepsenと多彩な客演を招きつつも、それらはすべてはこの気品を成立させるため。そう、本作は華やかでも陰鬱でもなく、ただ静かに気品を纏う洗練されたポップス・アルバムなのです。

第20〜11位

第20位 “Imaginal Disk”/Magdalena Bay

シンセサイザーによるポップ・サウンドには多くのスタイルがあったはずですが、今日メンションされるものの多くがソフィスティ・ポップの範疇ばかり。Magdalena Bayの傑作”Imaginal Disk”は、我々にシンセ・ポップの驚くべき多様性をあらためて突きつけます。

ファンキーなリズムを基盤としたポップス、本作から一切のシンセサイザーを剥ぎ取ればこうした素朴な印象に至るでしょう。しかし硬質な電子音が忙しなく衝突する刺々しさや、チェンバー・ポップ的で過剰なまでに優雅な光沢、そしてスペーシーなスケールへと飛翔する瞬間まで、その万華鏡が如きカラフルさが作品を包み込み、眩い幻惑を生む様はあまりに個性的です。

そのうえでサウンドに掻き消されないだけのあざとさがあるメロディとMica Tenenbaumの歌唱、これらが摩訶不思議な本作をあくまでポップスとして成立させています。世界中のマニアが集うAlbum Of The Yearで、2024年最高得点を獲得したのも大いに納得の1枚。

第19位 “pothos”/雪国

メンバーは揃って2003年生まれ、結成も昨年のことというのに、雪国の1st”pothos”から漂う強烈なノスタルジー。その感覚の正体は、彼らが若さを惜しみなく注ぎ込んだことで、この作品が多くのリスナーにとっての20歳の追体験となるからなのでしょう。

閉塞的なリズム・セクションとギターのアルペジオで展開される、空白を活かしたスリー・ピースのアンサンブル。その空白に充満するのは、シューゲイズにも接近したギター、そしてメロディの投げやりな情緒です。それらが生む危ういまでの純度は、人生のごく短く、そして美しい期間でしか感ぜられない匂いを残酷なまでに醸しています。

澄んだ空気感とメロディの儚さ、そしてバンド・ミュージックの巧みさは、キャリア初期のGalileo Galileiをどこか彷彿とさせる出来栄えです。国産インディー・ロックが持つ瑞々しい魅力、その2024年における最大出力と評価できるニュー・カマーの登場には心踊るばかり。

第18位 “Alligator Bites Never Heal”/Doechii

Kendrick LamarにSZA、ScHoolboy Qらが相次いで絶賛を浴びながらシーンに凱旋したことで、TDEが擁する才能の豊かさは強調される格好となりました。その中でDoechiiはTDEからは初となるミックステープ”Alligator Bites Never Heal”をリリースし、偉大なるレーベルメイトに比肩する才能を披露してみせました。

硬軟織り交ぜたフロウ、あるいはセクシーなネオ・ソウル調の歌唱も披露する彼女のパフォーマンスは、端的に2024年のUSヒップホップ最大の成果と言える出来栄えです。その魅力を最大限引き出すべく、トラックはシックでディープ、90’s黄金期のストイックなそれに現代の洗練を加えたような代物。どの瞬間を切り取ろうと、彼女の類稀にしなやかなシルエットが収められています。

ただ一つ本作から見抜くことができないのは、彼女のアルバム・メイクの才覚。仮にその点ですら抜かりないのであれば、そう遠くないはずの1stアルバムは、少なくとも20’s、ともすればヒップホップのレガシーにすら刻まれるべき傑作となっていることでしょう。

第17位 “Lives Outgrown”/Beth Gibbons

Portisheadに連想される情景は故郷ブリストルの厳寒であり、そのシンガーであるBeth Gibbonsに最も適した舞台もまた、凍てつく雪原であるとばかり錯覚していました。なんと愚かな錯覚であることか、ソロ作”Lives Outgrown”で彼女は、深く閉ざされた原生林ですらその魔性で染め上げてみせたのです。

本作でGibbonsが纏うのは冷酷なエレクトロではなく、オーガニックなフォーク・サウンド。しかし弦楽の調べは紛れもなく悲愴や孤独を演出し、異教の祝祭を思わせるパーカッションには不吉な生命力が宿っています。彼女がトリップホップの根底にあるインスピレーションを捉えているからこそ、アコースティックなトリップホップという一見して奇妙な表現を成立し得るのでしょう。

果ての見えぬ原生林に誘われた我々は、その禍々しくもある無情に憔悴することになります。しかし作品の閉幕、不意に霧が晴れるような感覚が待ち受けてもいるのです。そうした緩急の妙や、あるいは朗々と震える歌唱そのものも含め、Gibbonsの才覚が遺憾なく発揮された異色のインディー・フォーク作品。

第16位 “This Could Be Texas”/English Teacher

BC, NRやblack midiらサウス・ロンドンの一派が盛り立てたポスト・パンクのムーヴメント。えてしてシーンの持続性は第二波の充実によって決定づけられますが、English Teacherの1st “This Could Be Texas”はUKロックの好況を今後も予感させるに足る名作。

メランコリックかつミニマルなインディー・ロックを基軸としながら、ストリングスを交えての女性的でエレガントな響き、ポストRadioheadの神経質さ、そして独創的なギターの切れ味が巧みに織り交ぜられた本作。彼らが第二波であるからこそ、先達が開拓した余地を存分に吸収し実に上質なポスト・パンクを表現することに成功しています。

この作品はチャート上でも好成績を収め、さらにはCharli XCXやThe Last Dinner Partyの話題作を抑えてマーキュリー賞を勝ち取ってもみせました。UKロックの最先端が如何に創造的かつ魅力的であるか、それを名実ともに象徴する1枚と言えるでしょう。

第15位 “Night Palace”/Mount Eerie

インディー・ロックとフォークとノイズの融和、今でこそ馴染み深いこのスタイルですが、先鞭をつけたのは00’sインディーの雄The Microphones。かのバンドの再始動を経て、中心人物Phil Elverumは再びソロ・プロジェクトMount Eerieへと立ち返り、集大成的な傑作”Night Palace”へと至りました。

寂寞を携えたアコースティックなソング・ライティング、そしてその侘しさをときにカオティックに蹂躙し、ときに嫋やかに抱擁するノイズの妙。全26曲、80分を超える長大な本作で、彼はかつて産み落とした名盤”The Glow Pt.2″のその先を描き出します。かの作品が閉め切られた小部屋の風景であったとすれば、本作はより広大でうそ寒く、果てしない荒野のよう。

現代インディーの重要な参照元である彼が、その真髄を余すことなく刻み込んだこの作品。20年の円熟を確かに感じさせながら、キャリア・ハイとまったく遜色ない緊張感によって容赦なく聴き手を圧迫してみせる表現力には恐れ入るばかりです。

第14位 “빈자리”/김반월키

モノクロームの中、外界に向け顕微鏡を覗き込む1人の少年。このイメージから連想されるのは、絶望、あるいは安らぎをも介入しない孤独そのものの温度。韓国のシンガー・ソングライター김반월키(Kimbanourke)は処女作”빈자리 (Absence)”において、正に孤独であることのみを捉えています。

音楽的ルーツに空中泥棒とSufjan Stevensがあると語る김반월키ですが、その影響は本作に大いに見て取れます。それはエレクトロニカの仄かな主張がありつつ、アコースティック・ギターの爪弾きと彼の歌声によって構築されたインディー・フォークというスタイルにおいても、そして一人称的でありながら自己をすら俯瞰してしまう感嘆すべき疎外の表現においても。

彼はただの一度も感情を露わにすることなく、静寂の中を韓国語に特有の柔らかな響きが満ちゆくばかり。その純度は危うげなまでの儚さを本作に生み出し、聴く者はたとえどれだけ多くの友を持とうとも、この45分に限っては孤独と親しむ機会を持つことができるのです。

第13位 “CHROMAKOPIA”/Tyler, The Creator

前作ではオールドスクールなラップ・スターとしての貫禄も見せたTyler, The Creatorでしたが、最早彼の表現がヒップホップのスケールだけに留まるものでないことは誰の目にも明らか。この”CHROMAKOPIA”は、深い内省とともによりTyler, The Creator然としたユニークなサウンドを聴かせます。

緊密したムードで開幕したかと思えばザンビアのロックをも取り入れ、彼のシグネチャーでもあるナードなR&Bのフレーヴァーも覗かせる。この変幻自在のサウンドそのものは勿論のこと、それらの要素をシームレスに繋ぎ止め、奔放さが生む遠心力を目の覚めるようなフックへと変換してみせるバランス感覚は、かの傑作”IGOR”にも通ずる彼の天才性の表出です。

そのバランスは音楽的な技巧に加え、これも彼の諸作に共通しますが、一聴してユニークであってその実極めて思慮深く内省的という彼のキャラクターによるものでもあります。数あるTyler, The Creatorの名盤、そのラインナップの筆頭に加えて差し支えない作品。

第12位 “離婚伝説”/離婚伝説

Marvin Gayeの名盤”Here, My Dear”に与えられた、アイコニック極まりない邦題”離婚伝説”。その名を冠した彼らがブラック・ミュージックを愛好することは明白ですが、このセルフ・タイトル1stでもやはりその趣味性は豊かに発揮されています。

ceroやSuchmosによるシティ・ポップ・リバイバル、あるいは星野源やOfficial髭男dismが試みるR&BのJ-Pop的翻訳。本作がそうした動向の中にあることは聴き取れるものの、あざといほどにメロウなサウンドやしみじみとした甘さを存分に打ち出すメロディの質感は、現代ブラック・ミュージックの先鋭性ではなくブラック・コンテンポラリーの保守的な心地よさを思わせます。

周到な企みかはたまた憧憬が生んだ偶然の産物か、この親しみ深いブラックネスは今日のシーンの中でかえって鮮やかに浮かび上がります。そしてあくまでJ-Popの愛嬌を重んじたキャッチーさは、久保田利伸のバンド・スタイルとも表現し得る代物ではないでしょうか。

第11位 “Cascade”/Floating Points

Pharoah Sandersに宇多田ヒカルと、ジャンルや国籍をもろともせぬ辣腕でプロデューサーとしてのFloating Pointsの名声は高まる一方。その彼が、あらためて彼自身の音楽を発露させれば?この”Cascade”で示された狂乱のハウス・ミュージックには唖然とさせられるばかりです。

彼が手がけた諸作に見られる鮮やかなエレクトロの彩色と立体的なビート・ミュージックの構築論。それらを了解しつつも、本作のビートは獰猛とすら形容し得るほどにエネルギッシュな代物です。澄み切った電子音にしろ、徐々にトラックの表情を変えてゆく展開にしろ、すべてはこのビートの爆発力をより強調するための舞台装置に他なりません。

ジャズにバレエ音楽、J-Popまでを掌握する知性と理性をもってして生み出された、感覚と本能のダンス・ミュージック。決してこうした分野に明るくなくとも、本作に1時間にわたって向き合い、微動だにせず聴き遂せることは不可能に思えてなりません。

コメント