さてさて、2024年も残すところ僅か。となればこの企画をやらない訳にいきません。毎年恒例、年間ベストの発表です。

この前の投稿でも語ったんですが、実は今年初めて、1年間通して新譜のレコメンドを敢行できたんですよね。途中置いてけぼりは食らってしまいましたが、それでも今年の動向をきっちりチェックできたのは我ながら実りのある活動になったと思います。

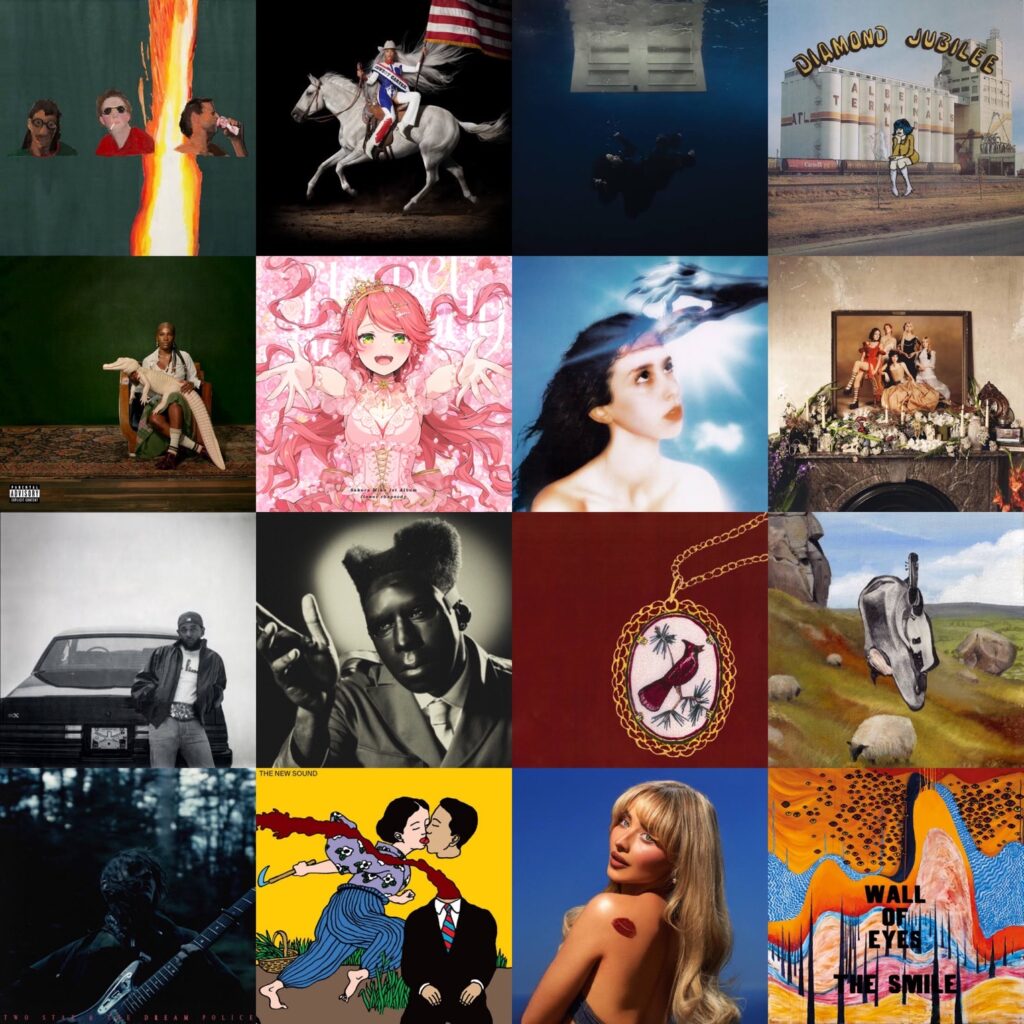

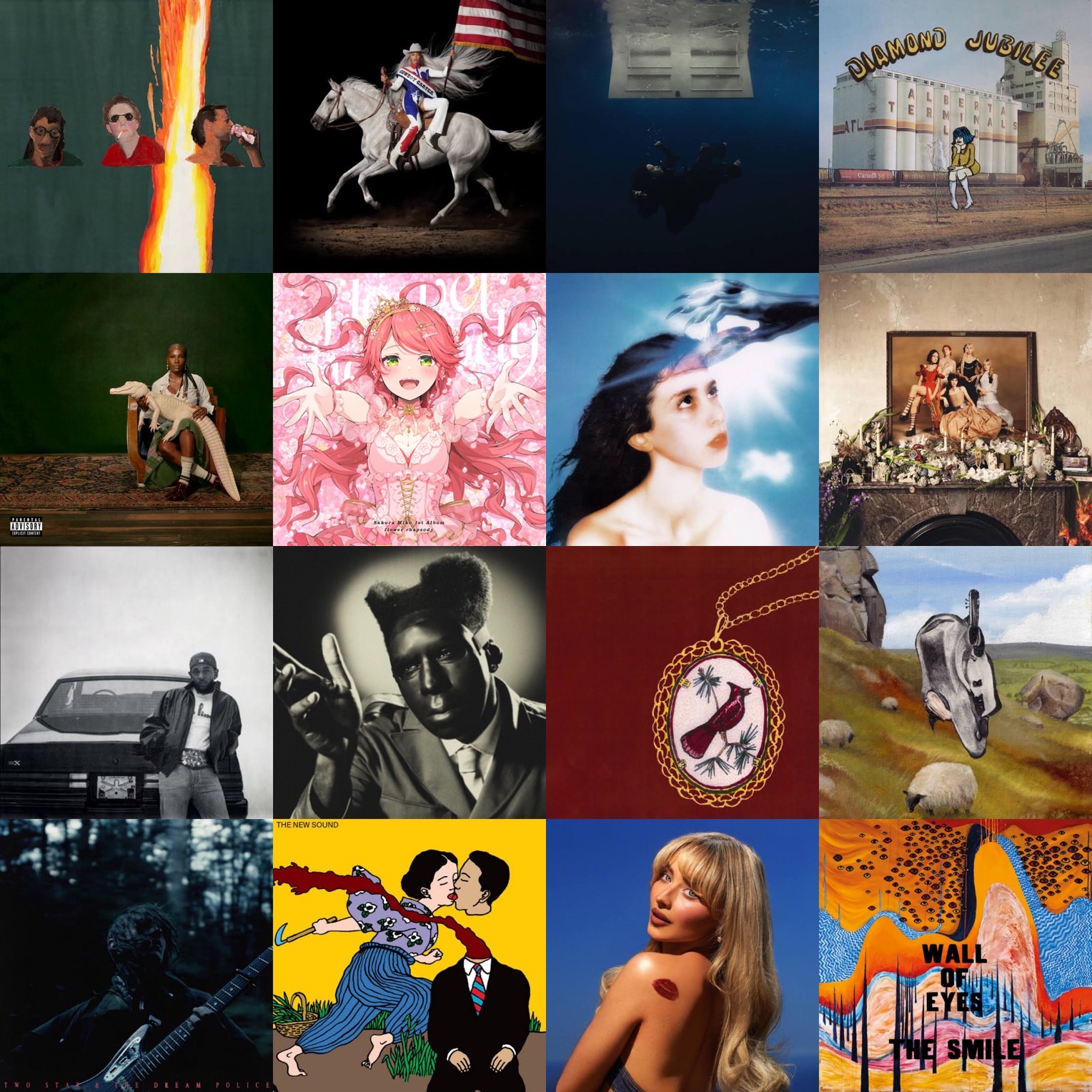

1月〜11月にレコメンドしたアルバムがしめて110作品。そしてブログでは扱えなかったものの、これは年間ベスト間違いなしという個人的な隠し球。それらの中から厳選した50+1作品をランキング形式でレビューとともにご紹介していきます。

そして「独断と偏見と愛」シリーズですから、世間様の評価は基本的に知ったこっちゃありません。ベタな作品もたくさん出てきますけど、私の中でキャッチできなかったアルバムは残念ながら選外としています。アレとかアレとかアレのことなんですが、その辺りは実際に読んで確認していただければ。

それではいざ尋常に。私ピエールの選ぶ、2024年ベスト・アルバムTOP50+1、参りましょう。

- 第50〜41位

- 第50位 “EELS”/Being Dead

- 第49位 “Big Sigh”/Marika Hackman

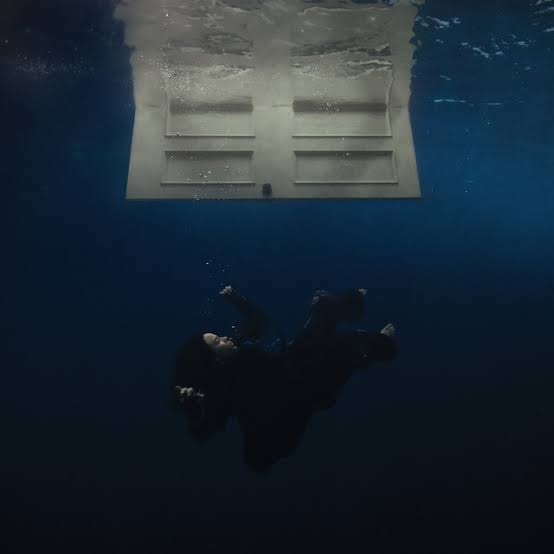

- 第48位 “The Vault”/Maruja

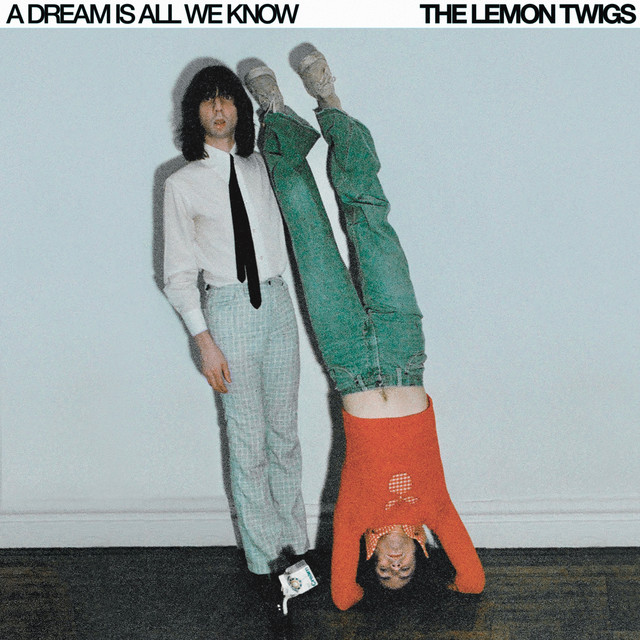

- 第47位 “A Dream Is All We Know”/The Lemon Twigs

- 第46位 “The Way I See You”/Ålborg

- 第45位 “Rong Weicknes”/Fievel Is Glauque

- 第44位 “The Great Impersonator”/Halsey

- 第43位 “Underlight & Aftertime”/downt

- 第42位 “Love Deluxe”/優河

- 第41位 “PHASOR”/Helado Negro

- 第40〜31位

第50〜41位

第50位 “EELS”/Being Dead

バンド名からして、Being Deadが一筋縄でいかない捻くれた存在であることは想像がつきます。新たにベーシストを迎えスリーピース体制で挑んだ2nd”EELS”は、古き良きポピュラー音楽への彼らの憧れを実に斜に構えた態度で表明した臍曲がりなインディー・ロック・アルバムです。

本作から漂うのは、「サマー・オブ・ラヴ」終焉間もない時代の爽やかな諦念の匂いです。それは荒削りなガレージ・ロックでもあり、豊かなハーモニーを携えたサイケ・ポップでもありますが、そこへバブルガム・ポップの貼り付けたような愛嬌をブレンドすることで、彼らはオマージュ的な表現をいっそう軽薄に、そしていっそう強烈に仕立てています。

ラフでレトロなサウンドの手触りからも分かる通り、彼らは60’sへの回帰を隠そうとしていません。その音楽は一聴して埃を被っているようにも思えますが、実際には現代インディー・ロックらしい高慢なセンスによって若々しさという輝きを確かに発揮してみせました。

第49位 “Big Sigh”/Marika Hackman

内向性とメランコリーという特質において、Marika Hackmanの”Big Sigh”はこの数年来トレンドとなっているインディー・フォークの中で語ることが容易です。しかしささくれ立った感情の生む荒涼とした気配は、本作がUKロックのダーク・サイドの文脈にあることも示唆しています。

ピアノやストリングスによって如何にもフォーク的で柔らかな質感を志向してはいるものの、むしろサウンドがしめやかであればあるだけ、彼女の歌声から滲む悲哀は増幅しているような印象を受けます。その救いのなさと身震いするような透明感は、彼女自身が大きなインスピレーションと明かす通りにRadioheadの表現を汲んだものでもあるはずです。

作中で彼女はただの一度も我々に心を開くことなく、一貫して淡々と振る舞い続けます。フォークでありながら聴き手とアーティストに大きな隔たりを感じさせる、この心理的な距離感もやはり、イギリスという土壌が持つ陰影の文化の賜物と言えるのでしょう。

第48位 “The Vault”/Maruja

苛烈にして残忍なインプロビゼーションを展開するマンチェスターのポスト・ロック・バンドMaruja。3年間のセッションのハイ・ライトを収めた90分にわたる大作”The Vault”は、その長さもさることながら音楽性によってリスナーを疲弊させることをまったく厭いません。

傍若無人なドラム、号哭するサックス、ドローン的に冷酷なギター/ベース。ジャズから暴虐性だけを抽出したかのようなこうしたアンサンブルを記録するのは、スタジオの中央に置かれた携帯電話です。そのあまりにロー・ファイな録音が生む音響、そしてジャムゆえの着地点が見えぬ不安が、本作に乱気流のような印象を強く植えつけています。

その経緯を踏まえれば本作をオリジナル・アルバムとして評価することは難しく、Marujaのアルバム・ワークについては未だ判断できません。しかし彼らの常軌を逸した緊迫感は、少なくとも90分の間は持続し得るという驚くべき事実を知ることができたのは大きな収穫と言えるでしょう。

第47位 “A Dream Is All We Know”/The Lemon Twigs

Brian/Michael D’Addario兄弟によるThe Lemon Twigsは、依然として美しき時代錯誤へ耽溺しています。前作から1年と待たずしてリリースされた”A Dream Is All We Know”でも、2人は60’sから70’sにかけてのUSポップスが誇った瑞々しさを徹底的に踏襲するのです。

爽やかで心温まるメロディと小気味よく登場する豊かなハーモニー、いじらしいまでにThe Beach Boysへの敬愛の伝わるソング・ライティングは健在な一方、重厚な情感を訴えた前作に比してよりドライな身軽さが特徴の本作。彼らのロック・バンドとしての素地が強調され、大いに60’s的でありながらもインディー・シーンとも近しく感じられる仕上がりです。

とはいえ、やはり彼らが半世紀前に戻ろうとする愛すべき懐古主義者であることは事実。インディー・シーンの中で語るのであればその保守性は欠点になるのかもしれませんが、これほど見事に私の愛するロック/ポップスを継承するバンドである以上、彼らへのメンションは必然。

第46位 “The Way I See You”/Ålborg

名門レーベル、カクバリズムからのデビューという肩書きを知らなければ、Ålborgの1st”The Way I See You”を国産インディーの作品とは認識できないかもしれません。全編英語詩という点に加え、現代のフォーク・ロックの風向きを見事に捉える感度の高さゆえに。

細やかなバンド・アンサンブルに重ねられるのは、トロンボーンにフルートといった金管楽器のふくよかさやスティール・ギターの侘しさ。それらが構築する豊かであって質実としたサウンドの中を、柔らかな歌声が紡ぐ旋律はそよ風のように抜けていきます。このテクスチャを、広大なる北米大陸ではなく日本は横浜から表現してみせたというのは率直に言って驚きです。

トレンドの追従を常に肯定する必要はないと予め断ったうえで、表層的な模倣ではなくサウンドから連想されるヴィジョンをすら再現してしまうこのバンドが平凡であるはずがありません。和製Big Thiefとなり得る可能性すらを予感させる1枚。

第45位 “Rong Weicknes”/Fievel Is Glauque

Zach PhillipsとMa Clément、それぞれNYとブリュッセルに拠点を置く2人のコラボレート・ユニットFievel Is Glauque。その個性がケミストリーを起こした結果、”Rong Weicknes”で生み出されるのはヨーロピアンかつファンタジックな魔性のジャズ・ポップです。

ジャズのフィーリングに基づきながらClémentの淑やかな歌声が流麗に広がる、それだけであれば如何にもムードのあるポップス・アルバムとなりそうなところです。しかし作品の至るところに散りばめられたアレンジメントの意外性、そして彼女の歌唱に秘められた素っ気なさもあいまって、白昼夢のようにさりげないちぐはぐさと現実離れした印象を受けることも事実。

上品な世界観に次々と現れては尻尾を掴ませない違和感の数々は、さながら『不思議の国のアリス』の白ウサギのよう。そして聴き手である我々はアリスが如くこの違和感を追いかけ、2人に誘われるがままにまんまと作品の深みへと入り込んでしまうのです。

第44位 “The Great Impersonator”/Halsey

ポップ・スターとしての地位において、Halseyは既に申し分ないと言えるはずです。それでも彼女は、闘病の中生み出した渾身の一作を先達への惜しみないリスペクトを込めて自嘲気味にこう題しました。”The Great Impersonator”(偉大なるモノマネ師)と。

70’sのSSW、80’sのMTVポップス、90’sのオルタナティヴ、00’sのエモ、そして現代のインディー……そうした潮流、えてしてそれらは女性が牽引してきたものを、彼女はかねてからのポップ・センスで鮮やかに接続していきます。そのナチュラルな名曲たちに触れれば、この作品のタイトルがいささか謙虚に過ぎることにも気づくことでしょう。

いわば、これまで女性が紡いだロック/ポップスの歴史のダイジェストと言える本作。当然彼女のクレヴァーな意図と作曲能力があってのことですが、フェミニズムが叫ばれる今日において特別な存在感を持つ1枚としても評価されるべきではないでしょうか。

第43位 “Underlight & Aftertime”/downt

downtは2021年のセルフ・タイトル作でのデビュー以降、様々な形態でリリースを重ねてきました。そうした過去作の断片は1stフル”Underlight & Aftertime”にも収められていますが、彼らの窒息しそうな情緒はフル・レングスによってその真価を発揮することになります。

エモーショナルなギター・オルタナティヴを閉塞感の中で展開する、その手法は「残響系」の一派を、あるいは凛として時雨のインディーズ期を彷彿とさせます。しかしマス・ロック的な雄弁さでなく、潮が満ちるように迫り来るリズム・セクションの寡黙さを主体に聴き手を揺さぶろうとする点には、より現代的なインディー・ギター・ロックの感傷を強く感じられもするのです。

ユニークな着想が持て囃される傾向にあるインディー・シーンにおいて、ただ実直にスリー・ピースのギター・オルタナティヴを鳴らす孤高の潔さが本作にはあります。そこから滲む冷たさも含め、ギター・オルタナティヴかくあるべしと言わんばかりの作品。

第42位 “Love Deluxe”/優河

2022年の”言葉のない夜に”での絶賛も記憶に新しい、現行国内シーンの才女優河。しめやかなフォーク・サウンドを維持すればその支持は揺るがないであろうところを、彼女は”Love Deluxe”で驚くべきことにダンスしてみせます。しかし、やはりしめやかに。

ミニマルに躍動するファンクのグルーヴに、ダンス・ホールを妖しく照らすエレクトロ。彼女のバック・バンドのメンバーでもあり本作のプロデューサーでもある岡田拓郎の采配が冴え渡り、軽妙なダンス・ミュージックに仕立てられた本作。その意外性をよそに、嫋やかなメロディ・メイクと歌声はあくまでこの作品が優河のものであることを静かに主張するかのよう。

大胆な転換を図りながら、彼女の表現の本質はまったくもって依れることなく、むしろいっそう鮮やか。2024年に最も評価された国産音楽が柴田聡子の”Your Favorite Things”であるならば、彼女と正反対のベクトル、そして同じアプローチでこの名盤を放った優河のことも忘れてはなりません。

第41位 “PHASOR”/Helado Negro

Helado Negroが本作”PHASOR”で参照したであろう音楽性は余りにも多様です。その野心にも目を見張るべきではありますが、さらに称賛すべきは音像の上にそうした野心は一切表れることなく、むしろ安らかなインディー・エレクトロとして集約している点でしょう。

ジャズの知性にネオ・ソウルの官能、ネオ・サイケデリアの幻惑にラテン音楽の包容力。境界のぼやけた電子音に包まれて提示されるこれらは、いずれも心地よい揺らぎを生むものばかりです。その結果、内包する音楽性の幅広さやエレクトロの淡白さが孕む心理的な距離感を軽々と飛び越え、本作は直感的な快感を生み出すことに成功しています。

そして、電子音の静謐な佇まいやラテン圏特有の哀愁を湛えたメロディ・メイクにおいても十分に秀逸。あらゆる点において緻密なアルバムであることは明白ですが、ともするとその入念さを見落としてしまうほどに心地穏やかに聴かせてみせる1枚です。

第40〜31位

第40位 “Big Ideas”/Remi Wolf

メジャー/インディー問わず多くの良質なポップス・アルバムが世に放たれた2024年、その中で見落としてはならないのがRemi Wolfの”Big Ideas”。彼女は前作”Juno”でも発揮した柔軟さをそのままに、ポップスの実直さへと神妙に向き合ってみせます。

ファンクの躍動感、エレクトロの軽快さ、ロックのダイナミズム。それらを盛り込みつつ、決して彼女はそのセンスのよさを誇示することはありません。サウンドは華やかでありつつも一歩引いた背後から彩りを添え、溌剌と伸びてゆくメロディがランウェイを闊歩するために余白を残しているかのよう。あくまで本作がポップス、その主体はメロディと了解しているがための配慮です。

プロダクションの意匠として80’sポップス(の一部)が参照されることは多々あれど、あの時代の翳りのない朗らかな温度感を再解釈するというのは時代錯誤となるリスクがつきまとう懸念があります。しかしその享楽性をそのままに、絶妙にコンパクトにまとめあげた手腕はまったくもって天晴。

第39位 “Night Reign”/Arooj Aftab

サウジアラビアに生まれパキスタンで育った背景を持つArooj Aftabにとって、人種のサラダ・ボウルであるNYでの生活には常に異邦人としての眼差しがあるはずです。NYの夜をテーマにした”Night Reign”の冷たさには、そうした彼女の体験に基づくものも多分に含まれているに違いありません。

しめやかに、そしてロマンチックに広がるアコースティックなサウンドは、まさしく作品に夜の帳を下ろすかのよう。その闇夜の中を現代ジャズの陣営を筆頭に多様なジャンルの客演がそぞろ歩き、そして彼女自身の歌声もエキゾチックな気配を纏って凛とした異物感を放つ様は、本作にミステリアスな奥行とある種の余所余所しさを印象づけています。

その余所余所しさこそ、ワールド・ミュージックの観点から音楽を奏でる彼女の目に映るNYの姿なのかもしれません。「都会の夜」という決して斬新とは言えぬモチーフを取り上げつつも、その表現性によって目の醒めるようなオリジナリティを生み出してみせた1枚と言えます。

第38位 “越冬”/越冬

「ポストポストポストパンク」を標榜する日本のバンド、越冬。パンクのその先、その向こう側のさらに果てを目指す彼らがセルフ・タイトル1stで描いた音像が、パンク成立より以前にこの日本で生まれた異形のロックにリスペクトを捧げたものであった事実を、どのように解釈すべきでしょうか。

甘く蕩けるサイケデリアの中に蠢く悍ましい情念、それはかつて早川義夫がジャックスにおいて描写した日本語に特有の薄気味悪さとリンクしています。あるいは、生々しく残響するギターの残忍さは裸のラリーズに着想を得てもいるのでしょう。彼らは日本古来のアウトサイダー・ミュージックを丁寧に踏襲し、インディー・ロックの解像度をもって真新しげにやってのけるのです。

纏わりつくような湿度の高さと厭らしさは、この作品が国産ロックの片隅で語り継がれるだけの素地を持つことの証明。 1968年には”からっぽ”だったその世界は、50年以上にわたるポピュラー音楽の深化を咀嚼することで”歪んだ”ものとして本作で再解釈されました。

第37位 “Por cesárea”/Dillom

ブエノスアイレスの若きラッパーDillomは、2021年のデビュー時点ではUSヒップホップの南米的解釈という想像の範疇に留まる音楽性でした。しかし次なる一手となった”Por cesárea”で、驚くべきことに彼はUSシーンですら未だ抜け出せぬトラップの膠着状態を鮮やかに自己解決してみせたのです。

Kendrick LamarやEarl Sweatshirtからの影響であろう内省的なヒップホップを基調としながら、インディー・ロック的なバンド主体のトラック・メイクをラテン・ミュージックの情熱的なスケールとともに披露する。スペイン語圏の土着性が強く出た印象的なフロウとあわせ、本作がUSへの追従ではなくアルゼンチンに固有のヒップホップ・スタイルを狙っていることは明白です。

ロック・リスナーにもアピールするサウンドの魅力から、アルゼンチン本国での成功だけでなくワールド・ワイドな注目を勝ち取ってみせたこの作品。ヒップホップの真の多様化と国際化の観点で、非常に興味深い1枚と言えるでしょう。

第36位 “Cowboy Carter”/Beyoncé

2022年の前作”Renaissance”から始まった3部作のプロジェクト。前作がダンス・ミュージックという彼女の本領を発揮し得るフィールドへの再訪の記録であるとすれば、この”Cowboy Carter”はカントリーという未開の地への冒険と挑戦の記録と言えるでしょう。

大々的にカントリーのサウンドを導入し、Dolly PartonやWillie Nelsonといったカントリーの偉人を招いた本作。彼女がヒット・チャートへのおべっかのためでなく、アメリカの誇りと伝統への敬意からカントリーを表現していることはその誠実さから明らかです。そしてその誠実さは、絶世の歌声と圧倒的なカリスマ、力強いメッセージ性によって Beyoncéの作品として結実しています。

ブラック・ミュージックを背負って立った前作での高潔な姿に続き、肌の色や音楽性といった因習をものともせずカントリーを掴み取った彼女の野心溢れる才覚に、やはりMichael Jacksonの魂の痕跡を感じるのは私だけでしょうか。3部作の完結を待たずして、長らく空位の続く玉座に彼女はまた一歩近づきました。

第35位 “Short n’ Sweet”/Sabrina Carpenter

ディズニー・ドラマからポップス・シンガーへの転身はアメリカのショウビズにおける伝統の1つ。そこへ楽曲やアルバムの強度までを求めるとなれば、近年ではOlivia Rodrigoの存在がありました。そこへ続けとばかりに、遅咲きの羽化を果たしたのがSabrina Carpenterの”Short n’ Sweet”。

本作に招かれたのは、名伯楽Jack AntonoffにOne Directionのプロダクション・チームと手練のポップス・メイカーたち。しかしシンセ・ポップからフォーク、インディー・ロックといったカラフルな楽曲の作曲クレジットには彼女の名が登場しています。あくまでポップスとしての軽やかさと愛嬌は感じさせつつ、その表現者としての成長ぶりには驚かされるばかり。

愛嬌の染み込んだ歌声には流石のアイドルらしさを感じられますが、それこそかつて1DのメンバーだったHarry Stylesがそうであるように、今やアイドルとSSWは違和感なく共存できるカテゴリ。言い換えればアイドルがマスコットではいられない時代に見事アジャストした2024年的ポップス最重要作です。

第34位 “Still”/Erika de Casier

NewJeansとのコラボレートが、Erika de Casierというデンマーク人を一躍有名にしたことは事実です。そのうえで本作”Still”を聴けば、この両者の邂逅が必然であることにも思い至ります。それは00’sブラック・ミュージックのノスタルジーとコンテンポラリーなしなやかさの共存という両者の共通点において。

アルバムの題はDr. Dreのクラシック”Still D.R.E.”にインスピレーションを受けたと彼女自身が明かす通り、90’s後半から00’sにかけてのバイブスが重要なモチーフとなったこの作品。しかし抑制的なプロダクションによってあの時代の享楽はあくまで通奏低音に留まり、現代的なダンス・ミュージックの透明感こそを基軸とする振る舞いには凛としたものを感じられます。

ShygirlやBlood Orangeといった客演の顔触れ、澄み切ったサウンドに細やかで俊敏なビート、そしてCasierのつんとした歌声。すべての要素がインディーR&Bの現在地点を見誤ることなく描き出す、まさしくコンテンポラリーな1枚です。

第33位 “HIT ME HARD AND SOFT”/Billie Eilish

時代と呼応しながら現代ポップスの最重要人物となっていった Billie Eilish。ただならぬ不吉さを纏ってシーンに現れ、前作”Happier Than Ever”でスピリチュアルな内向性へと向かった彼女は、この”HIT ME HARD AND SOFT”でいっそうに成熟したポップ・スターとしての風格を明らかにします。

サウンドは淡々としつつも伸びやかで、メロディは冷たくもヒューマニティを滲ませる。Billie Eilishというアイコンの性質を維持しながら、よりクラシカルなポップスとしての普遍性を獲得しています。兄Finneas O’Connellによる鮮やかなプロダクションの貢献も重要ですが、やはり Eilishが深化を経て外向的な表現に至ったことが最大の魅力と言えるでしょう。

1人のリスナーとして率直に申し上げて、これまで彼女が受けてきた絶賛には同意しかねてきました。しかし本作を受け、最早Billie Eilishの才覚を認めざるを得ません。ポップスとしての強度に疑いの余地はなく、アーティストとしてより高次へと至っているのですから。

第32位 “貉”/有田咲花

有田咲花というアーティストについて、そしてこの”貉”という作品について、我々が知ることのできる情報は極端に限られています。そのほとんどが謎に包まれているからこそ、彼女が如何にしてこのアンダーグラウンドな宅録作品を作り仰せたのかへの関心は尽きません。

ロー・ファイな質感のサウンドにしろ、突き放すような彼女の歌声にしろ、この作品の色調はごく淡いものに感じられます。しかしフォークからヒップホップまでを横断するアイデアの切れ味、歪さをむしろフックとして機能させる大胆さ、そして静かに横たわる情念の気配が、殺伐としているはずの本作に驚くべきスリルをもたらしている点はまったく巧妙です。

ポスト・ベッドルーム・ポップの椎名林檎とでも形容したくなるこの1枚は、日本音楽に連綿と続く女性による情動的音楽の系譜に連なるもの。同時にこの一切目立とうとしない才女を見落とすことなくフックアップできる、現代の情報網の偉大さにも思いを馳せたくなります。

第31位 “Manning Fireworks”/MJ Lenderman

Wednesdayの2023年作”Rat Saw God”や、全面参加したWaxahatcheeの”Tigers Blood”の批評的成功によって、MJ Lendermanは現行インディー・シーンで最重要のギタリストへと成長しました。ソロ最新作”Manning Fireworks”は、我々がいっそう彼のルーツへと迫ることを可能にしています。

広大な空間であえて個人の寂寞を表現してみせる。このUSオルタナティヴに許された特権を彼は惜しげもなく本作でアピールしてみせます。歪んだギターから放たれるエモーショナルな揺らぎはPearl Jamのような90’sギター・ロックの直系にあたり、かつ穏やかであってドライな人情味はロック的な衝動というよりはカントリーの傍流として捉えるのが適切に思えます。

決して奇を衒うことなく、ギターを掻き鳴らし侘しげに歌うLenderman。その堂に入った佇まいは、インディー・ファンだけでなく古き良きロックを愛聴するリスナーにも届くべき代物です。ギター・ロックの変わらぬ素晴らしさを2024年的に、そして端的に表現しているのですから。

コメント