- 第80〜71位

- 第80位『Satori』/フラワー・トラベリン・バンド (1971)

- 第79位『TAKE OFF 離陸』/チューリップ (1974)

- 第78位『女性上位時代』/ピチカート・ファイヴ (1991)

- 第77位『5th WHEEL 2 the COACH』/スチャダラパー (1995)

- 第76位『Char』/Char (1976)

- 第75位『’77 LIVE』/裸のラリーズ (1991)

- 第74位『ユグドラシル』/BUMP OF CHICKEN (2004)

- 第73位『HIGHVISION』/スーパーカー (2002)

- 第72位『十七歳の地図』/尾崎豊 (1983)

- 第71位『狂った太陽』/BUCK-TICK (1991)

- 第70〜61位

第80〜71位

第80位『Satori』/フラワー・トラベリン・バンド (1971)

「日本語ロック論争」の実際の規模や意義に関しては議論の余地がある一方、少なくとも内田裕也とその一派が英語詞によるロック、そして国外での評価を探究していたことは事実です。その成果として、この『Satori』は申し分ない1枚でしょう。

ヘヴィで陰惨なサウンドは、本作以前に彼らがカバーしていたブラック・サバスやキング・クリムゾンといったUKロックの気風を継承したもの。しかしそのうえで、金切り声が禍々しく紡ぐ呪術的なメロディや不吉に揺らめくギターの調べには、断じてイギリスの模倣ではなし得ない東洋的な魔力が表現されています。

今なお欧米でカルト的な支持を集め、あのデヴィッド・ボウイが才能を認めたほどの存在。「日本語ロック論争」に敗れ、「はっぴいえんど中心史観」には決して合流できない作品ですが、国産ロックの創造性を今日に伝える重要な1枚であることは疑いの余地がありません。

第79位『TAKE OFF 離陸』/チューリップ (1974)

「はっぴいえんど中心史観」の脆弱性として挙げられるのが、大衆からの認知や商業的成功のないまま後発的に論じられたものである点。この史観に依拠すると,このチューリップによる類稀なポップスの傑作を見落としてしまいかねないのです。

軽快なビート・ロックにしみじみとしたバラード、B面のメドレー的展開から楽曲のギミックまで、あからさまにザ・ビートルズを意識したソング・ライティングは微笑ましくもあります。しかし財津和夫筆頭に作曲陣が確かな能力を有するからこそ、単なるオマージュに終始しないポップスとしての確かな強度を誇っているのです。

キャリア初期にはアイドル的な支持があった点もやはりザ・ビートルズに似ていますが、決して歌謡界の秩序に飲まれず洋楽志向を堅持した上でヒットを立て続けに放ったチューリップ。その創作は、むしろ「はっぴいえんど中心史観」でこそ丁重に扱うべきもののように思います。

第78位『女性上位時代』/ピチカート・ファイヴ (1991)

「渋谷系」の一派として語られがちなピチカート・ファイヴですが、1984年結成とかのシーンに大きく先んじています。活動の中で洒脱なセンスを磨き上げ、時代と足並みが揃った好機の中で発表されたのが代表作の『女性上位時代』です。

ORIGINAL LOVEでも知られる田島貴男から野宮真貴へとヴォーカルが代わり、茶目っ気や高飛車さ、あるいは色気といった要素をより強めたムードはまさに「渋谷系」のスノッブな空気感に符合します。そして多彩なサンプリングによる軽快さとダウナーさの折衷が心地よいサウンド・メイクは、ブレーンである小西康陽の見事な仕業。

インタールードとして野宮へのインタビューを挿入するといった遊び心にも、彼らの気取ったいたずら心が窺えます。サブ・カルチャーとして比類なき感度の高さを誇った「渋谷系」の面持ちを象徴する1枚です。

(サブスクリプション未解禁)

第77位『5th WHEEL 2 the COACH』/スチャダラパー (1995)

小沢健二の大名曲『今夜はブギー・バック』にフィーチャーされたことで、一躍スチャダラパーの名は知られることになります。かの曲でも楽しめる彼らのユーモアと脱力、そして確かなセンスとスキルがパッケージされたのが『5th WHEEL 2 the COACH』です。

シリアスで過激、ギャングスタ・ラップの系譜にあるヒップホップが支持層を広げていく中で、本作の音楽性はその対極に位置するものです。ネイティヴ・タン一派を意識したであろうスムースなトラック、他愛のない駄弁のようなナチュラルなフロウとユニークなワード・センスが生み出す質感は実に軽やかで享楽的。

「何をラップするのか」を重んじるカルチャーとしてのヒップホップではなく、個性的なアイデアを交えてあくまで聴覚に訴える音楽としてのヒップホップとして、未だ国内で最高峰に位置する1枚と言えるでしょう。

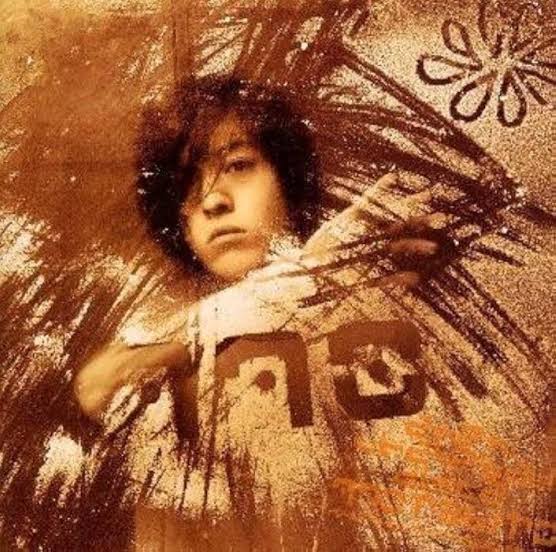

第76位『Char』/Char (1976)

「ロック御三家」の一角にも数えられた、日本が誇るスーパー・ギタリストのChar。しかしながら、彼の名を冠した1stアルバムにジミ・ヘンドリックス的なロック・ギターのイディオムを求めているならば、その期待は裏切られるかもしれません。

当然、彼のギタリストとしてのスキルは本作で遺憾なく発揮されています。わけても軽快なカッティングはCharのシグネチャーとすら言える秀逸さ。一方で作品全体のトーンとしてはフュージョンを参照したであろうグルーヴの妙を主体とし、またCharのヴォーカルにスポットが当たった歌謡的な仕上がりでもあります。

ブラック・ミュージックの心地よさとメロディの主張という意味では、シティ・ポップ的とも表現し得るこの作品。その上でブルースに根差したギターの古典的表現も堪能できるとあって、その奥深さは思いもよらぬほどに重厚です。

第75位『’77 LIVE』/裸のラリーズ (1991)

1967年に結成して以来終始アンダーグラウンドだった裸のラリーズについて、我々に知られていることは決して多くありません。ただ確かなことは、少なくとも本作に収録された1977年のライヴ音源の時点で彼らが世界の誰よりもノイズの表現を極めていた事実。

あまりに粗悪な音質のライヴ・テイクですが、仮に本作を現代的な音響技術で再現したとしても依然として全体像は混沌としているでしょう。水谷孝が絶えず放つギター・ノイズは作品すべてを塗り潰し、辛うじて聴き取れるメロディの拍子抜けなキャッチーさをも置き去りにして、残忍にして非情な世界観を聴き手に強制します。

「ジャパノイズ」として我が国のノイズ・ミュージックが海外から注目を浴びる遥か以前、シューゲイズはおろかソニック・ユースにすら10年以上も先んじた本作の革新性たるや。その驚異的なサウンドは50年余りが経過した今日に至ってもなお、我々に戦慄を運ぶのです。

第74位『ユグドラシル』/BUMP OF CHICKEN (2004)

少なくとも2000年代以降の邦楽ロック、俗に「J-Rock」とも称されるタームにおいて、最大の影響力を誇るのがBUMP OF CHICKEN。『天体観測』のヒットでシーンの前線に立った彼らの最高傑作が、メジャー2nd『ユグドラシル』。

前作『jupiter』にも感じられたギター・オルタナティヴの焦燥感は本作に至るとやや減退し、藤原基央の紡ぐか弱くも懸命な心象風景に寄り添うような歌謡的アプローチが増強されています。そうしたサウンドをあくまでバンド・スタイルで鳴らしてみせたことで、彼らはJ-Popとしてもロック・バンドとしても大きく飛躍しました。

あまりにクリエイティヴなばかりに聴き手を選ぶきらいもあった1990年代の国産オルタナティヴ。BUMP OF CHICKENが示した非凡な親しみやすさがあったからこそ、形を変えながらも今日まで日本は国際的に見ても例外的なロック愛好国となったのかもしれません。

第73位『HIGHVISION』/スーパーカー (2002)

「98年の世代」として紹介された時、スーパーカーはシューゲイズをベースにしたギター・オルタナティヴを志向していました。しかし彼らの表現意欲がピークに達したこの『HIGHVISION』に、最早ギター・ロックとしてのスーパーカーの姿はありません。

前作にも予兆はあったものの、プロデューサーに砂原良徳を招き、大々的にエレクトロニカを導入した本作の転換はあまりに大胆。歪んだギターの代わりにカラフルな電子音で満たされたアルバムではありますが、メロディに潜む儚さや甘美な響きを感じ取れば、あくまでこれまでの作品と地続きな彼らの創作の一貫性に思い至るでしょう。

くるりやナンバーガールがそうであったように、スーパーカーもまた単なるギター・オルタナティヴのラベルを拒絶することで本作の境地に至りました。「98年の世代」が田中宗一郎氏によるハイプではなく、その飽くなき貪欲さによって結びつく一群であったことを示す1枚。

第72位『十七歳の地図』/尾崎豊 (1983)

ティーンエイジャーの代弁者として、その夭逝から30年を経てもなお尾崎豊は神格的なカリスマを放ち続けます。彼のデビュー・アルバムである『十七歳の地図』を聴けば、何故彼が古びることなく支持されるかは明らかになるでしょう。

高校在学中に制作・発表された本作は、当然尾崎が17歳までに書いた曲によって構成されます。ハートランド・ロックの情熱とフォークの誠実さが調和した作曲はおよそ10代とは思えぬ成熟を聴かせる一方で、その向こうみずで破れかぶれな歌詞表現や何かに縋るような歌唱には、やはり17歳の等身大がスケッチされてもいるのです。

恋人、友人、学校、街といった、あくまで彼が実際に見聞した小さな世界のあれこれに本作のモチーフは終始しています。そうであるからこそ、この作品の並々ならぬリアリティと共感は時の試練を容易く乗り越えられたのでしょう。

第71位『狂った太陽』/BUCK-TICK (1991)

メジャーで成功する者からアンダーグラウンドなカルト・バンドまで、多種多様な「ヴィジュアル系」のシーンでもBUCK-TICKはおそらく最もクリエイティヴなバンドでしょう。『TABOO』、そして『悪の華』と充実した作品をリリースした後に炸裂した最高傑作が、この『狂った太陽』。

Xがグラム・メタルを参照した一方で、BUCK-TICKの退廃的な妖艶さはゴシック・ロックをルーツとしています。そのうえでインダストリアルやエレクトロといったデジタルなサウンド、そしてサイケデリックな幻惑をも導入する大胆さによって、本作は過去になく独創的、かつ迷宮のような求心力を表現してみせました。

これほどマニアックなサウンドを志向しながら、「ヴィジュアル系」のパブリック・イメージにものっとることで本作は商業的にも成功しています。この両立を果たしたバンドは、「ヴィジュアル系」のみならず日本のロックの歴史を紐解いてもそう多くはないでしょう。

第70〜61位

第70位『BEAT EMOTION』/BOØWY (1986)

氷室京介と布袋寅泰、2人のロック・ヒーローが揃ったBOØWYの存在感は、バンド・ブームの中でも最大規模。人気絶頂の中で制作された『BEAT EMOTION』は、彼らが多くの少年をバンドへ駆り立てたことの証明材料として絶好の1枚です。

タイトな8ビートを軸に、ニュー・ウェイヴ的なデジタル・サウンド、アイコニックな艶を誇る氷室の歌声、ギター・ヒーローでありながら一貫して作品に奉仕する布袋のギター・プレイ。それらが互いに高め合いあくまで総体としてロックを鳴らす、ロック・バンドのマジックと呼べる音楽が本作には収められているのです。

だからこそ、BOØWYはロック・ブームではなくバンド・ブームを牽引できたのでしょう。古今東西のロック・バンドが度々歴史の中で見せてきたカタルシス、その日本における一例として真っ先に名前を挙げるべき作品。

第69位『深海』/Mr. Children (1996)

シングル『CROSS ROAD』の成功以降Mr. Childrenは次々にミリオン・ヒットを叩き出し、J-Pop史上の記録を塗り替えるモンスター・バンドとなりました。しかし彼らの最高傑作である『深海』は、大衆の望むMr.Childrenへの背信とも呼べる1枚でした。

成功が生んだ疲弊や個人的問題が重なり、荒廃しきった桜井和寿が本作に吐き出したのは沈鬱でシリアスな感情の奔流。そのダークな表現を成立させるべく、本作以前に発表された数々のヒット・シングルは収録されず、ピンク・フロイドの傑作『狂気』を彷彿とさせるコンセプチュアルで内向的なスタイルでまとめ上げられています。

こうした赤裸々な表現を、しかし天性のJ-Popの才能によって提示した事実。本作で明かされるのは、Mr.Childrenが単なるヒット・メイカーではなく、音楽を通じて叫びをあげるロック・バンドであるという事実なのです。

第68位『カルメン・マキ&OZ』/カルメン・マキ&OZ (1975)

歌謡歌手としての活動から、ジャニス・ジョプリンに衝撃を受けロック・シンガーへ転向したカルメン・マキ。ブルース・クリエイションの参加を経て、OZを従えてリリースされた本作によって、ロック・ディーヴァとしての彼女の存在感は決定的なものになりました。

まさしくJ・ジョプリンの直系にある情念的な絶唱を力強く響かせながらも、この作品の音楽性を表現するに妥当なのはプログレッシヴ・ロックの影響下にあるニュー・ロック。スタンダードとなった終曲『私は風』に顕著な大作志向が持ち込まれ、広大なスケールと堂々たる貫禄をこの時点で示すことに成功しています。

ニュー・ロックとしては当時異例のヒット・アルバムとなり、先進的ロックの衝撃を大衆に紹介した事実の他にも、歌謡でもフォークでもニュー・ミュージックでもない、ロックという領域で女性が輝く可能性を示した日本では最初期の実例としても本作は極めて重要です。

(サブスクリプション未解禁)

第67位『アンハッピーリフレイン』/wowaka (2011)

ハチやDECO*27とともに、ボカロ・シーンの充実を彩ったボカロPのwowaka。音楽性としてのボカロのキャラクターを確立した立役者でもある彼が、wowaka名義で唯一発表したフル・レングス作品がこの1枚です。

ニコニコ動画に投稿された楽曲をコンパイルしたこの作品。敬愛するナンバーガールからの影響色濃いエッジィなギター・オルタナティヴを骨子としながら、初音ミクに歌唱を委ねることで冷ややかな無機質さとエクストリームな展開速度を表現しています。こうしたwowakaの方法論は、後続のボカロPに大いに参照されることになります。

インターネットで発展していったサブカルチャーが、今やJ-Popの重要なルーツになるに至った、その背景にwowakaが構築した様式美があったことは無視できません。オタク文化の一般化が進む今日において、音楽批評の観点からあらためて評価されるべき名作です。

(サブスクリプション未解禁)

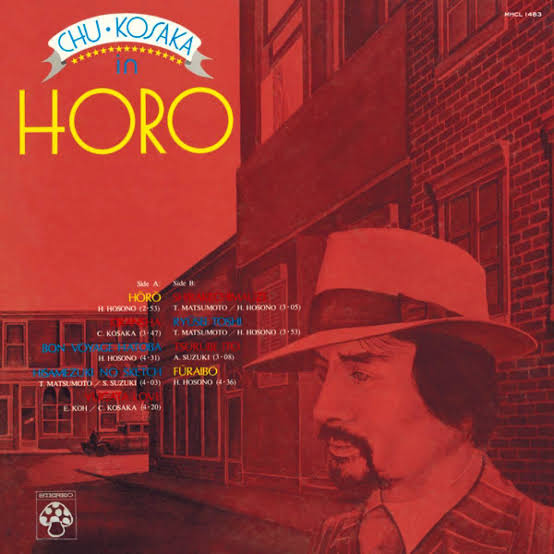

第66位『HORO』/小坂忠 (1975)

日本人が如何にしてブラック・ミュージックを表現するかというのは、今日に至るまで多くのアーティストが試行錯誤する大きなテーマの1つです。そしておそらく、その挑戦に最初に成功したのが小坂忠の『HORO』ではないでしょうか。

かつてエイプリル・フールで共に活動した細野晴臣とその陣営、つまりはっぴいえんど人脈が全面的に参加した本作で、彼らは徹底的にR&Bのフィーリングに向き合います。グルーヴやハーモニーは実にソウルフル、そして小坂自身の歌唱も日本語詞でありながらブラック・ミュージックのニュアンスを表現する絶妙ぶり。

本作に携わった面々や、歌謡的でない洋楽志向の態度を思えば、ニュー・ミュージックとして位置付けることもあるいは可能でしょう。しかし、小坂忠が目指したブラックネスの結実に敬意を評するならば、やはり私はこの作品をR&Bの決定的名作と表現したいと思います。

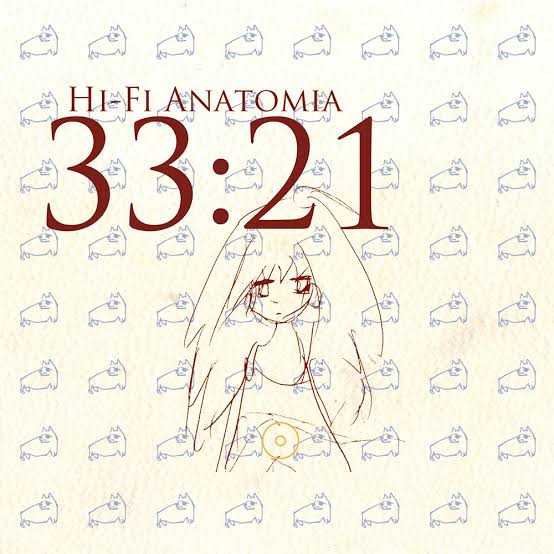

第65位『ハイファイ新書』/相対性理論 (2009)

EP『シフォン主義』で、サブ・カルチャーとしての邦楽ロックに新風を吹き込んだ相対性理論。それからわずか8ヶ月後にリリースされた1stフル『ハイファイ新書』によって、その掴みどころのない個性は耳早いリスナーだけでなくより多くの人々へ届けられました。

ギター・オルタナティヴ的な鋭さもあった『シフォン主義』からその表現は一歩進み、タイトなリズムとギターやシンセサイザーのクリーンなトーンによってポスト・ロック的な音響空間を構築。そのアンビエンスな空白に、やくしまるえつこのメルヘンでありながらどこか上の空な独特の歌声と奇抜な歌詞が唯一無二の世界観を与えます。

まるでリアリティのない夢想的な表情が、何故か喉元に刃を突きつけるかのように迫りくる。本作における現実と虚構の程度は戦慄すら覚えるほどに適切です。同時期に伸長するオタク文化とも共鳴する、21世紀的サブ・カルチャーの名作。

第64位『sakanaction』/サカナクション (2013)

ライブハウスや音楽フェスティバルがシーンの要となっていった2000年代以降の国産ロックの中で、サカナクションは意固地なまでにクラブの高揚をロックへ持ち込もうと尽力してきました。その執念が作品としての結実を見せたのが、バンド名を冠した6thアルバム。

エレクトロニカと四つ打ちのビートが生み出すダンサブルな感覚は当時国際的に流行したEDMと歩調を合わせたものである一方、本作のサウンドのきめ細やかさはよりアーティスティックな質感を帯びています。加えてロック・バンドのダイナミズムやおおらかなメロディ・センスも継続して表現する様は、バンドの集大成と言える内容。

彼らがポップスとして受け入れられ、ロック・リスナーを踊らせる現状にはまったくもって素晴らしい違和感を覚えざるをいません。日本人のポップスの認識をアップデートした偉大な作品として、単にJ-Rockの人気バンドの代表作以上の意義を持つ1枚です。

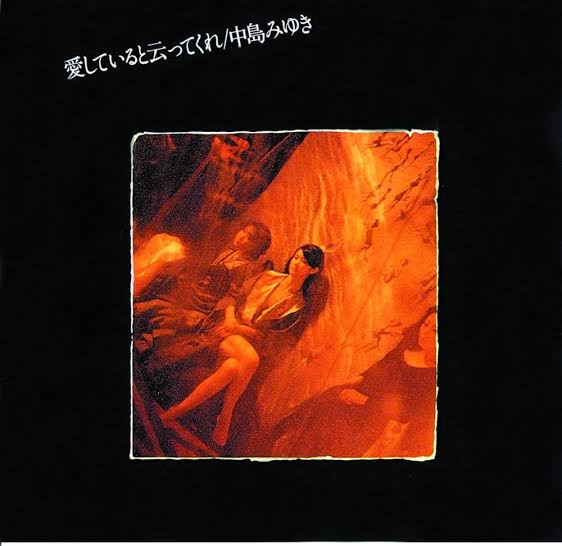

第63位『愛していると云ってくれ』/中島みゆき (1978)

長きにわたってその素晴らしい才能を発揮し、世代を越えて愛聴される数少ないアーティストの1人にも関わらず、中島みゆきは邦楽の批評においてあまりに軽んじられています。初期の傑作『愛していると云ってくれ』は、紛れもなく歴史に名を残すべき1枚だというのに。

一般にフォークの分野で語られることも多い彼女ですが、しかし本作に渦巻くどす黒い感情はかのジャンルの素朴さとはかけ離れています。想い人への狂おしい愛憎の語りからアルバムは開幕し、彼女の並外れた詩才と震える歌声によって表現される女性的な情念は思わず戦慄を覚えるほどに悍ましい代物です。

本作で聴くことのできる湿り気や気迫は、中島みゆきの真骨頂の1つです。同時代に活躍したもう1人の天才、荒井由実の軽やかでしなやかな女性性が評価されるのであれば、コインの裏表のようでもある中島のこうした才能は必ずや取りこぼしてはなりません。

(サブスクリプション未解禁)

第62位『雨に撃たえば…!disc 2』/七尾旅人 (1999)

19歳の若さで七尾旅人がリリースした1stアルバムは、奇妙なことに「disc 2」となっています。その題の奇妙さは、しかしそれ以上にミステリアスで深遠なる本作の世界観に触れてしまえば瑣末な問題にも思えてくるのです。

ジャズにドラムンベースにシューゲイザー、1時間に及ぶ本作で彼が取り入れた音楽領域はあまりに広大です。語義通りのミクスチャー・サウンドが大胆に展開される様は正に圧巻で、調和よりもむしろ混沌を歓迎するそのアティチュードは若さの発露のようでもあり、同時に早熟な老獪さの象徴のようでもあります。

そのうえで、朧げながらも確かに息づくメロディ・センスやエモーショナルな切実さには、シンガー・ソングライターとしての七尾旅人の誠実なキャラクターまでもが窺えるのです。聴き手を煙に巻きながら、異形の感動を植えつけるオンリー・ワンの傑作。

第61位『A』/電気グルーヴ (1997)

大衆的かつサブカルチャー、ユーモラスかつシニカル。電気グルーヴの表現はエレクトロニカのみならず邦楽の中でもひときわ奇特です。彼らの最大のヒット作『A』で、その個性は怪しげに光り輝いています。

ビッグ・ビート的なUKテクノと地続きだった過去作を踏襲しながら、石野卓球と砂原良徳両名の趣味性が発揮されたカラフルなサウンドが示された本作。わけても終盤の『shangri-La』を軸としためくるめく展開は圧巻で、支離滅裂で奇天烈な電子音が異様なまでの中毒性と秩序をもって展開されていきます。

CDバブル、かつサブカルチャーが最も刺激的だったかの時代においても、この作品が50万枚を売り上げた事実は驚愕に値するでしょう。 『A(エース)』と本作を命名したことからも、3人がその出来栄えに確信を持っていたことが窺えるようです。

コメント