あけましておめでとうございます。そしてたいへんにご無沙汰しておりました。

私の記憶が確かなら、2022年の終わりに「この1年は全然更新できなかったから2023年は気合い入れていく」みたいなこと書いたはずなんですけど……輪をかけてひどいペースでしたね。いやはや申し訳ない。というか1980年代洋楽史解説がまだ終わってないの我ながら笑えません。

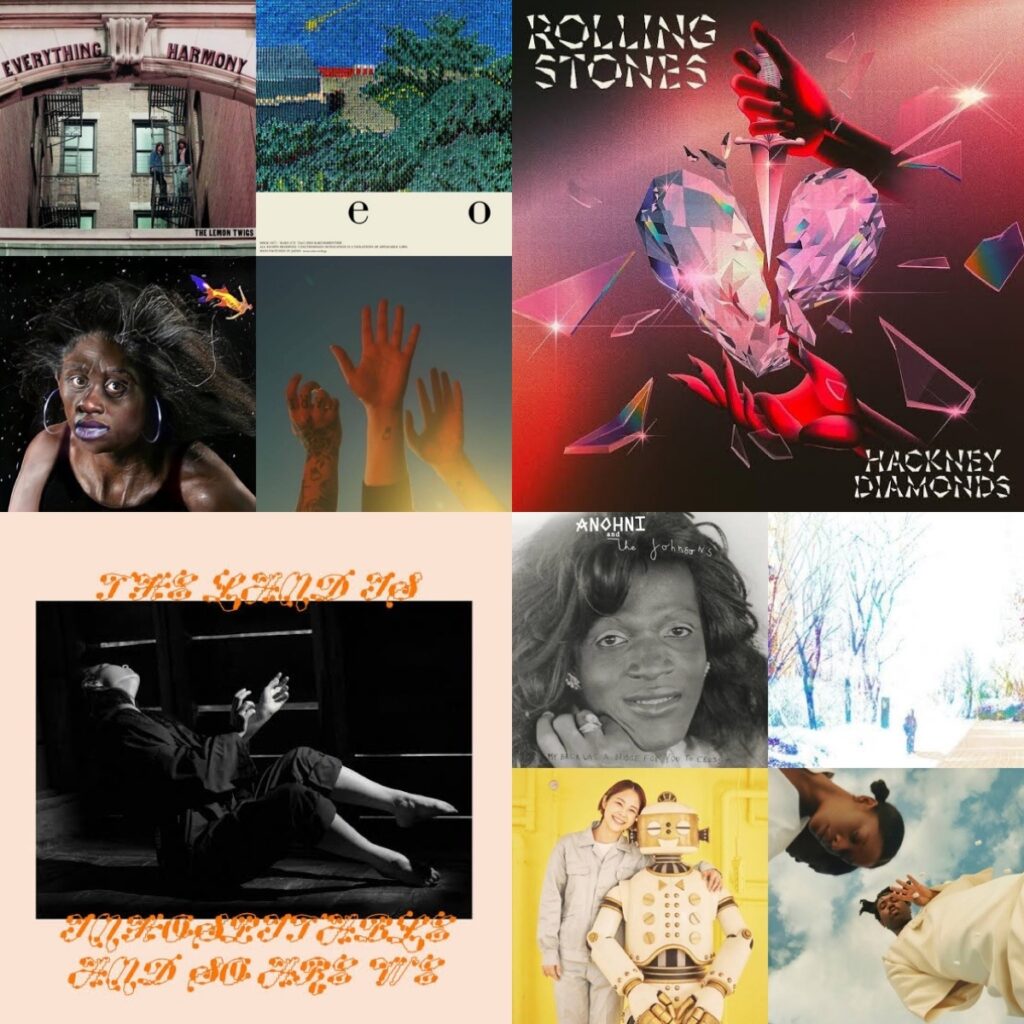

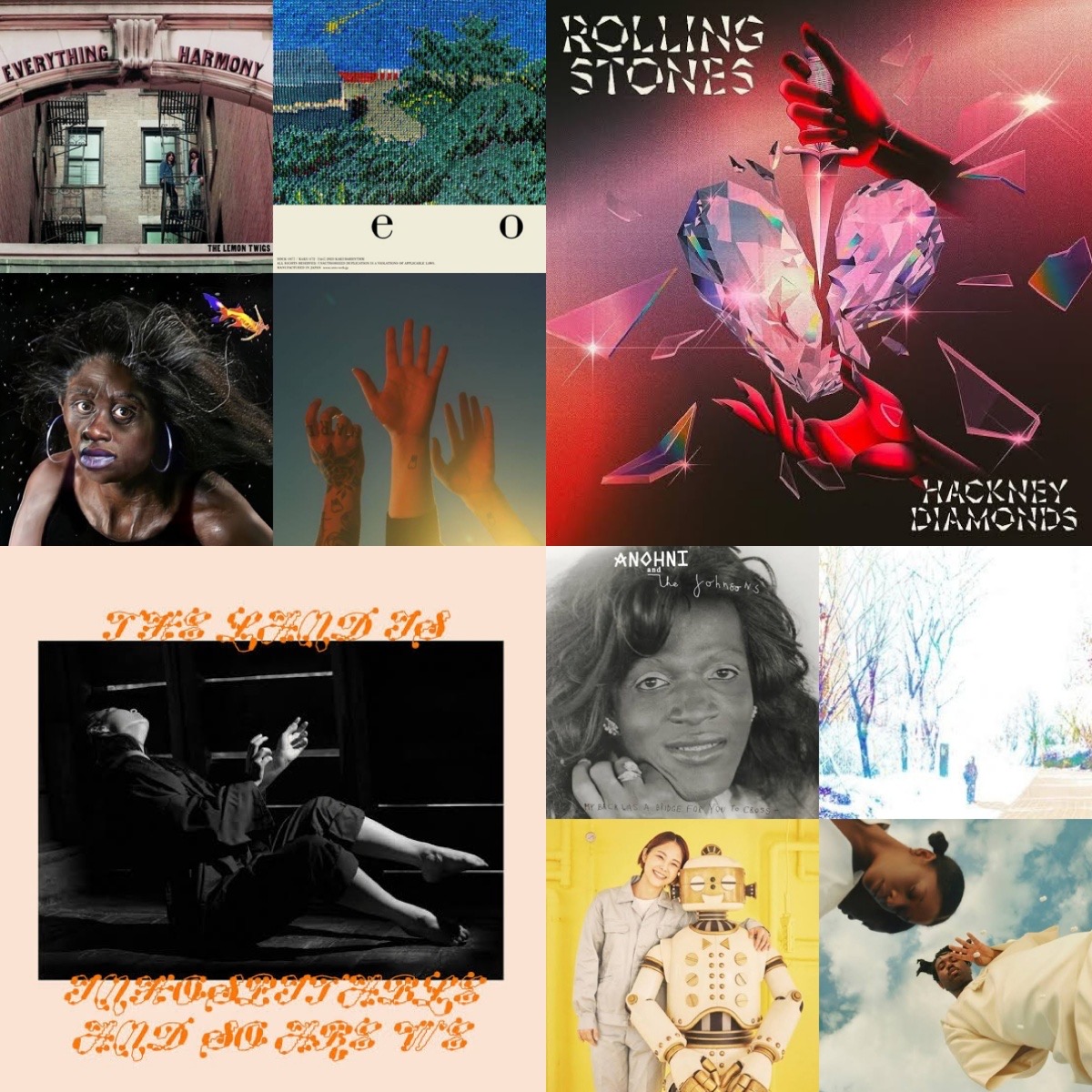

そもそも、今回お届けする2023年の新譜TOP50に関しても昨年のうちに出すつもり満々だったんですけどね。なんやかんややってるうちにこのザマです。なんなら今、2024年の新譜レコメンド記事と同時並行でこの投稿まとめてますからね。何やってんだか。

ただ、流石にこっちを先にやらないと「ピエールの音楽論」は2024年を迎えられません。前回の2022年の時と同様、あくまで独断と偏見、それから私の愛だけを選考基準にリスト・アップされた50枚(実は今回「新譜」は49枚です)、とくとご覧あれ。

- ~第41位

- 特別入選 “1962-1970” [2023 edition]/The Beatles

- 第49位 “Ninth Peel”/UNISON SQUARE GARDEN

- 第48位 “THE GREATEST UNKNOWN”/King Gnu

- 第47位 “RUSH!”/Måneskin

- 第46位 “感覚は道標”/くるり

- 第45位 “Knower Forever”/Knower

- 第44位 “Food For Warms”/Shame

- 第43位 “Camera Obscura”/People In The Box

- 第42位 “Never Enough”/Daniel Caesar

- 第41位 “The Window”/Ratboys

- 第40位~第31位

- 第40位 “SCARING THE HOES”/JPEGMAFIA & Danny Brown

- 第39位 “Let’s Start Here.”/Lil Yachty

- 第38位 “Paint My Bedroom Black”/Holly Humberstone

- 第37位 “巡礼する季語”/幽体コミュニケーションズ

- 第36位 “Lucky For You”/Bully

- 第35位 “STRUGGLER”/Genesis Owusu

- 第34位 “Strange Disciple”/Nation Of Language

- 第33位 “夢中夢”/Cornelius

- 第32位 “GUTS”/Olivia Rodrigo

- 第31位 “Blondshell”/Blondshell

~第41位

特別入選 “1962-1970” [2023 edition]/The Beatles

「最後の新曲」と銘打たれた”Now And Then”のリリース、そして同時に発表された『赤盤/青盤』のスペシャル・エディション。解散から50年を経ても、いまなおThe Beatlesは人々を虜にしています。彼らに敬意を表し、このクラシック中のクラシックを2023年のリリースを俯瞰する本リストに特別に加えることとしましょう。

旧来のソング・リストも彼らのレガシーの概観として悪くはないものの、マニアックなファンにとっては物足りない部分があったことは否めません。しかし今回のエディションでは大幅に収録楽曲が追加され、よりThe Beatlesの魅力を掬い取れる内容に。とりわけGiles Martinによる初期楽曲のリミックスはどれも素晴らしく、迫力と生々しさを現代に甦らせています。

”Love Me Do”から遥か61年、その間にポピュラー音楽は驚くほど多様化してきました。そのフロンティアこそが2023年のリリースですが、その中にあってもThe Beatlesの音楽は些かも色褪せていません。むしろこうして今彼らの才能に触れることで、その伝説はいっそう衝撃的に映るのかもしれません。

第49位 “Ninth Peel”/UNISON SQUARE GARDEN

いよいよ本編ですが、独断と偏見と愛、この3つを本ランキングの基軸とするならばこの作品から始めなくてはなりません。私はUNISON SQUARE GARDENの9th、”Ninth Peel”を決して名作とは思いませんが、しかし事実としてこの1年間本作を大いに愛聴したのですから。

これまでの彼らが美徳としたアルバム作品の様式美を、本作は自覚的に裏切ります。矢継ぎ早でトリッキー、それでいて神妙なまでにポップな楽曲はそれぞれが気ままに存在感を主張し、全体像は歪と言っても差し支えないでしょう。しかしその歪さは彼らの自然体とも表現でき、爽やかに駆け抜けていく様は過去になくコンパクトな作品のサイズ感とあいまって実に軽快。

繰り返しますが、”Ninth Peel”はUNISON SQUARE GARDENのディスコグラフィーにおいて決して名作とは言えません。しかし20周年のアニバーサリーを目前にした彼らの今、ロック・バンドの飽くなき楽しさを詰め込んだこの1枚は、紛れもなく私の愛するバンドそのもの。

第48位 “THE GREATEST UNKNOWN”/King Gnu

前作”CEREMONY”以降、King Gnuが発表したシングルは実に10曲。そのどれもが人々に記憶されるヒット・チューンとなりましたが、それゆえにアルバム作品としての次なる一手は大きな関心事でした。その鮮やかな回答を、彼らは”THE GREATEST UNKNOWN”で示してみせます。

本作には既発のシングル曲はすべて収録されたものの、その一部には大胆な補正が加えられアルバムとして聴かれることに自覚的な1枚です。そして随所にスキットを収録しシームレスな展開を生むことで、ボカロや現代R&B、そして当然ギター・オルタナティヴといった広範なサウンドをミクスチャした個々の楽曲が持つパワーは対立せず同居することに成功。

それらは膨大な情報量とともに聴き手に迫り、極めてハイ・カロリーな異形のJ-Popとして完成されています。そう、あくまで本作はJ-Popなのです。これほどの作品をポップスとして成立させる無理難題を達成したことで、King Gnuの表現力はさらなる高みへとのぼったように思います。

第47位 “RUSH!”/Måneskin

前作”Teatro D’Ira vol. 1″での望外の成功以降、Måneskinに向けられる視線はロック復権の希望を込めたものとなっていました。彼らの今後を、より大袈裟に言うならばロックの今後を占う1枚として、満を持して発表されたのがこの”RUSH!”。

タイトなリズムとソリッドなギターで牽引するロック・サウンドは、The White Stripesを、さらに遡ればAC/DCを彷彿とさせるタフネスがあります。そのうえで無骨というよりはむしろ過剰に挑発的で淫靡なカリスマは、古き良きロック・ヒーローの風格。この一貫してロックンロールである痛快なアティチュードは、本作唯一の客演があのTom Morelloであることからも明らかです。

惜しむらくは作品全体として乱暴で、勢い余ってややまとまりに欠ける点でしょうか。しかしその欠陥は、彼らがエネルギッシュなニュー・カマーであることを思えば微笑ましくもあります。ロック・バンドかくあるべし、大胆不敵なロックとして見事に世界の期待に応えた1枚でしょう。

第46位 “感覚は道標”/くるり

くるりの活動は目まぐるしい変化とともにあり、我々リスナーは常に彼らの動向に驚かされてきました。しかしある意味で、この”感覚は道標”での驚きは過去にないものかもしれません。まさかあのくるりが、オリジナルのラインナップに立ち返るとは。

岸田繁、佐藤征史、森信行のスリーピース体制は、”TEAM ROCK”以来実に22年ぶり。その布陣で演奏されるのは、あくまでオーソドックスなロック・サウンドです。わざとらしい古ぼけたサウンドの質感のもと、60’sのUKロックをリスペクトし、名曲”ばらの花”を露骨にセルフ・パロディするその態度は若かりし彼ら自身を追憶するかのよう。

しかし言うなれば、本作は原点回帰という実験。くるりがかねてより行ってきたチャレンジングな表現の一環なのです。22年の歳月を確かに感じさせる脱力や、大人の余裕すらが漂う遊び心、”さよならストレンジャー”から遥か遠く、2023年のくるりにしか鳴らすことのできないロックがそこにはあります。

第45位 “Knower Forever”/Knower

Louis ColeとGenevieve Artadiによるユニット、Knower。ジャズにファンク、エレクトロニカを横断してみせるこのコンビの最新作”Knower Forever”は、2人の奇天烈なコンビネーションが炸裂した1枚です。

遊び心の冴え渡ったリズムに、アコースティックからレトロな質感のシンセサイザーまでを自在に取捨選択する柔軟な発想、こうしたトラックのセンスはColeの高いミュージシャン・シップが遺憾なく発揮された結果でしょう。そうした彼の采配に見事に応えてみせるプレイヤー陣のテクニカルな演奏も手伝って、非常に個性的で耳を引くサウンドが終始展開されています。

そしてColeだけでなく、ともすればその音像ばかりに向いてしまう我々の意識を、高品質なポップスという本作の本質へと見事に誘導するArtadiの軽やかで可憐な歌唱も同等に評価せねばなりません。サウンドと歌唱、それぞれに専門とする領域から向かい合うことで生まれた相互作用には感服します。

第44位 “Food For Warms”/Shame

black midiやBC,NRといったバンドが立て続けに名作をリリースし、サウス・ロンドンのポストパンク・シーンはこの数年たいへんな活況を見せています。そうした動向の先駆者の1組、Shameは2年ぶりとなるこの”Food For Warms”で後続バンドに負けぬ創作を提示しました。

パンク的な直線性と突破力を擁する前作と比して、この作品に強く感じるのはクレバーな複雑さ。適切に歪んだギター・ワークのユニークさや変則的なリズムはもとより、楽曲全体での構造において意表を突いたものが目立ちます。決して強くは主張せぬヴォーカルの底知れぬ雰囲気もあって、よりとりとめのない混沌とした作品像へと接近している印象です。

このカオティックな表現はおそらく直近のシーンのトレンドを汲んでのことでしょう。しかし同時にエッジィなギター・サウンドは如何にもオルタナティヴ・ロックといった装いで、ロックとしてのエモーショナルな明瞭さも欠かさず発揮している点が痛快な1枚。

第43位 “Camera Obscura”/People In The Box

所謂「残響系」の一派の中でも、People In The Boxは閉塞感を抒情的に発露することに非常に長けたバンドでした。その彼らがパンデミックという未曾有の閉塞に直面して制作したこの”Camera Obscura”は、その題の示す通り闇深い心情を投影することに成功しています。

透明感のあるポスト・ロックと難解な歌詞表現は彼らの過去作に共通する魅力ですが、これまでになくノイジーなテクスチャはやはりコロナ禍によるフラストレーションの痕跡でしょうか。そのノイジーさがギターから生じていることを思えばシューゲイズへのさらなる接近とも解釈できるそのアプローチは、変則的なアンサンブルもあって強迫観念のような偏執性を打ち出します。

その偏執の中で、ポップスとしてのメロディの強度を誇ってもいるのが本作の面白み。ただいたずらに難解になるのではなく、ロックとしての親しみやすさを失っていない点にPeople In The Boxの15年のキャリアの重みを発見できます。

第42位 “Never Enough”/Daniel Caesar

カナダのSSW、Daniel Caesarの3rd”Never Enough”を聴いた時、そこに去来する印象はおそらくいくつかのパターンに分けられるでしょう。ダークでメロウなオルタナティヴR&B、儚げなベッドルーム・フォーク、はたまたサイケデリアの発展形。興味深いことに、そのどれもが正確なのです。

控えめに作品全体を包むグルーヴのきめ細やかさやスウィートなメロディは紛れもなくソウルの範疇にある一方、その内省的で切なげなムードにはごく個人的な佇まいを感じ、さらにはドリーミーなサウンドが生む陶酔はサイケデリック・ポップ的。これらが三位一体となって構築された蜃気楼のような奥深さは、聴く者の注意を引きつけて止みません。

これほど深遠な作品であってもあくまでメロディはキャッチ-で、その他の要素も決して聴き手を突き放しはしません。ミステリアスな親しみと快感をブーストする意匠の1つ1つは、プロデューサーとしても精力的に活動する彼らしい仕業。

第41位 “The Window”/Ratboys

カントリーの吸収というのはWilcoの名を挙げるまでもなく、インディー・ロックにおいては特段目新しいアプローチではありません。その意味でこの”The Window”は新鮮と言えないはずですが、奇を衒わないRatboysの魅力がそこに瑞々しい魔法をかけてみせます。

R.E.M.を彷彿とさせるクリーンなアルペジオから80’sのUSオルタナティヴの直系にあたるノイジーなプレイまで、本作で聴こえてくるギター・サウンドは実に堅実かつ多彩。その音色に加え、あどけなさを感じさせるヴォーカルが見せるいじらしいキャッチーさが、カントリーの駆け抜ける爽やかさにいっそうの心地よい余韻を生んでいます。

変哲のない民家を真っ青に映したアートワークは、この作品を受けて我々が抱く清々しさを端的に視覚化しています。至って素朴でシンプルでありながら非凡な躍動感を示す本作、これほどに愛らしいインディー・ロックは、おそらく2023年には他にありません。

第40位~第31位

第40位 “SCARING THE HOES”/JPEGMAFIA & Danny Brown

トリッキーで貪欲なサンプリング・センスの持ち主であるJPEGMAFIA、そして4th”Atrocity Exhibition”が傑作と誉高いデトロイトの鬼才Danny Brown。このUSヒップホップ・シーンでもとりわけ個性的な2人がコラボレートした”SCARING THE HOES”は、2023年で最もスリリングなヒップホップ・アルバムです。

JPEGMAFIA自身がプロデュースを務めたとあって、本作は彼のユニークな音楽への嗅覚の独壇場。我々日本人としては唐突にインサートされるジンギスカンとビデオ・ゲームのCM音声、あるいは坂本真綾のデビュー・シングルには強かに当惑させられますが、こうした予想のつかないサウンドの乱打戦が終始展開されています。

しかし同時に、2人のラップ・ワークに関しても当然のように秀逸なのが実に見事。本作はサウンド・コラージュではなく、あくまでヒップホップ・アルバムとして鑑賞されるべき作品です。2023年はヒップホップの存在感が希薄でしたが、この作品の存在が大きな救いとなりました。

第39位 “Let’s Start Here.”/Lil Yachty

10’sに一大トレンドとなり、今や粗製濫造な感も否めないトラップ。このLil Yachtyも、そのトラップ・ブームから現れた数多のラッパーのうちの1人でした。しかし彼はこの” Let’s Start Here.”で奇想天外な転向を見せることで、突如として目を離せないアーティストへと変貌しました。

アルバムの開幕とともに、多くのリスナーは驚愕したことでしょう。それもオールド・ウェイヴを愛好する者ならば尚更。それもそのはず、そこから届けられるのはPink Floydの傑作”The Dark Side Of The Moon”によく似たサイケデリックなアートなのですから。泰然自若としたビートやシリアスかつミステリアスなバンド・サウンドは、あからさまにかの名盤からの借用でしょう。

その深遠なる音像を率いて、こともなげにラップしている彼の大胆不敵さには恐れ入ります。一体彼が何を目的にアート・ロックの金字塔に接近したのか、その答えは以降の創作を見て明らかになるかもしれませんが、少なくとも本作がたいへんな裏切り、そして裏切るに足る完成度を示していることは現時点で明白。

第38位 “Paint My Bedroom Black”/Holly Humberstone

シングル主体のリリースを重ね、その実力を堅実にアピールしてきたHolly Humberstone。シングル・コンピレーション的な向きのアルバムは昨年リリースしましたが、彼女にとって本格的なアルバム・ワークへの初挑戦となったのが本作です。

閉鎖的なシンセサイザーのサウンドで構築され、ブリティッシュ・ロック調の陰影で薄っすらと包み込まれたインディー・ポップスには、繊細な少女の心情がリアルに投影されています。その一方でソング・ライティングに関しては既に堂に入ったもので、彼女の不安定なようでいて確かな芯の宿った独特の歌声が紡ぐメロディはどれも上質なものばかりです。

共感を呼ぶガーリーな感性と、オルタナティヴ・ロック通過によって生じたであろう音楽性への拘泥、その両立は彼女がオープニング・アクトを務めたOlivia Rodrigoの姿勢にも共通します。”GUTS”がロック・ファンから支持されるのであれば、この”Paint My Bedroom Black”もまた見落としてはならない1枚ではないでしょうか。

第37位 “巡礼する季語”/幽体コミュニケーションズ

京都で結成された3人組のバンド、幽体コミュニケーションズ。このなんとも脱力したバンド名からも彼らの掴みどころのないセンスの高さは窺い知れますが、彼らの1st”巡礼する季語”の内容も当然、まるで水面のようにゆらゆらとした感性の鋭敏さから生ずるものです。

侘しさを増幅させるアコースティック・ギターの肉感はフォークで、スポークン・ワードをすら交えて抽象的に刻み込まれる言語表現やヴォーカリゼーションはヒップホップ。そしてサウンドそのものはアンビエントやビート・ミュージックで構成されている。この悪ふざけのようなレンジを、余裕綽綽といった様子でまぜこぜにして生まれたこの作品で彼らはこれ以上ないほどに自由で楽しげです。

収録曲数は7曲、わずか24分とこじんまりとした内容でありながら、季節を主題としたリリックと現代的な才能の乱反射によって本作の時間感覚は実にカラフルに捻じ曲げられています。ハンド・メイドな質感で安心感も与えつつ、奇妙な高揚感とともに聴き手をパラレル・ワールドへ誘う1枚。

第36位 “Lucky For You”/Bully

これでもかとファズをかけた歪んだギター・サウンドに荒々しくエモーショナルながなり声は、The KinksからNirvanaまで脈々と継承されたロックの代名詞です。ナッシュヴィルのグランジ・バンド、Bullyの4th”Lucky For You”はその表現に正々堂々立ち向かってみせました。

アルバムを再生するや否や、手垢のついたオルタナティヴ・ロックが耳に飛び込むこの作品。しかしAlicia Bognannoのハスキーな歌声が参加すればたちまち、その古典的な表現は彼女にとって最適のスタイルであることに気付かされます。これでもかとエネルギーを爆発させ、奇を衒うことなくロックを掻き鳴らす、4作目とは思えぬ直線的な楽曲の応酬はまったくもって痛快です。

パンクからグランジへと繋がる直情型ロックの魅力を確かにキャッチし、ポップ・センスを含んだ作曲能力とともに叩きつける本作は、名門Sub Popからのリリースとあってまるで90’sの名作のような気配を纏っています。あまりにシンプル、しかしこれでこそいいと思わず唸らされる1枚。

第35位 “STRUGGLER”/Genesis Owusu

2021年にデビューしたガーナ系オーストラリア人、Genesis Owusu。その時点での彼は奇抜な才能をあえてコントロールせず、むしろそのじゃじゃ馬ぶりを愛でるかのようでした。しかし続く2nd”STRUGGLER”で、Owusuは才能の手綱をしかと握ることに成功します。

多くの媒体で彼はラッパーとして紹介されますが、本作を通じて見える彼のアーティスト像はPrinceの信奉者とするのがより正確です。緻密なファンクネスに裏打ちされた予想もつかぬポップ・センスは紛れもなくかつてPrinceが得意とした領分ですし、時折見せるネオ・ソウルを誠実に解釈する様子は同胞たるD’Angeloからの影響と捉えるのが自然でしょう。

PrinceからD’Angeloという、それだけならばありきたりな文脈になるところを、Owusuは持ち前のアイデアの手数によって唯一無二のブラック・ミュージックに還元してみせました。同時にそのエキセントリックな遊び心の向こうには、R&Bに対する彼の誠実な眼差しが覗いているのです。

第34位 “Strange Disciple”/Nation Of Language

ブルックリンはTV On The RadioやBig Thiefを輩出した、インディー・シーンにおいて常にホットなエリアの1つです。そこから現れたNation Of Languageの3rd”Strange Disciple”は、やはりと言うべきか2023年を代表するインディー・ロックとなっています。

艶やかなシンセサイザーの音色が作品を満たし、耽美的でややダークなメロディが広がるとくれば、Depeche ModeやTears For Fearsといった80’sシンセ・ポップの重要存在がすぐさま連想されることでしょう。事実、本作で見られる電子音の巧みさは彼らに肉薄しています。それでいて、より一般的なニュー・ウェイヴに近いアンサンブルのエッジも獲得しているのが素晴らしい。

特定のジャンルの典型に忠実な作風は、だからこそ過去の名作と比較されるという不利性を抱えています。しかしNation Of Languageはその比較を物ともせず、肝心のポップ・センスも高水準にクラシカルなシンセ・ポップを鳴らすことに成功しました。

第33位 “夢中夢”/Cornelius

2021 年に極めて不名誉な形で注目を浴びたCorneliusでしたが、彼は本来その卓越した音楽的才能によって話題を集めるべき人物。コロナ禍を、そしてかの騒動を受けて発表された6年ぶりのオリジナル作品”夢中夢”の完成度を前に、多くの音楽ファンは胸を撫で下ろしたことでしょう。

大傑作”Point”で獲得した純度の高いエレクトロニカ・サウンドと、前作”Mellow Wave”でのメロディアスさの重視。その2つを折衷した感のある本作は、彼曰くシンガー・ソングライター的な制作過程であったといいます。確かに意表をつくギミックや聴き手を突き放す難解さは希薄で、Corneliusによるポップスと理解しても差し支えないフレンドリーさには彼の人間味を見るかのよう。

優美で曖昧なアンビエント、ギターを多用したアプローチ、そして根本的に普遍的なソング・ライティング。これらが向かうのはかつての彼が示す人工美ではなく、小山田圭吾という人間の内面です。多くのイベントを経て彼が得た内省を、音楽というこれ以上なく誠実な形式で世に示したヒューマニティ溢れる名作。

第32位 “GUTS”/Olivia Rodrigo

驚異的なヴァイラル・ヒットとなった”Driver’s License”、そしてグラミーにも輝いた1st”SOUR”。最早Olivia Rodrigoをただのスウィフト・フォロワーとして軽んじる人はいないでしょう。彼女は続く”GUTS”でもその高い実力を証明しています。

前作でもアピールされていたロック・アーティストとしてのOlivia Rodrigoが、本作ではいっそう瞭然です。ポップ・パンク、ギター・オルタナティヴ、シューゲイズ……そうした、大衆的な観点からはマニアックとも言える嗜好を彼女は惜しげもなく主張します。しかし今日のロックが陥りがちなポップ・アピールの軽視もなく、ティーンの共感を呼ぶ親しみも兼ね備えている点が抜け目ない。

世界中の若者を虜にするポップ・スターが、その実態として新世代のロック・ディーヴァでもある。Olivia Rodrigoのこの素晴らしい二面性は、”GUTS”で確固たるものになりました。この作品が前作同様世界的にヒットした事実に、ロック復権の予兆を感じずにはいられません。

第31位 “Blondshell”/Blondshell

Patti Smithに端を発する女性的な激情、今日的なインディー・ロックの諦念の滲んだ知性、その両方をSabrina TeitelbaumことBlondshellは処女作にして見事表現しました。セルフ・タイトルにも頷ける、実にぶっきらぼうな名作がこの”Blondshell”。

エモーショナルなギター・サウンドからフォーキーな手触り、メロウなシンセサイザーといったキャラクターはどれもインディー的な語彙ですが、それらを効果的に使い分ける彼女の鋭いセンスは既に堂に入ったもの。それでいて本作にはサッド・ガール的な通奏低音が存在し、彼女の力強くも儚げな歌声や、ネガティヴな感情の渦巻く歌詞は女性特有の繊細さと共感を呼ぶのです。

アメリカーナやシンセ・ポップ、あるいはゴス・ロックと、女性性をインディー・サウンドに封じ込める手段は様々なアーティストによって講じられてきました。しかし飾り気のないオルタナティヴ・ロックに回帰することを厭わぬ彼女の姿勢は、その楽曲の素朴な味わいもあって実に心憎い印象を与えています。

コメント