おお、今回はタイムリーに投稿することができました。下書きに右の文言があって我ながら呆れかえっているんですが、春も過ぎ去り梅雨も明け、いよいよ夏本番といった今日この頃、オススメ新譜10選4月編やっていきましょう。過去3回のバックナンバーはそれぞれ↓からどうぞ。

いやあ、今回はいつにましてひどい遅刻です。皆様方、もう4月の新譜のことなんてすっかり忘れてるんじゃないでしょうか。であれば、この10枚で是非とも振り返ってみてくださいよ。そんな風に正当化しつつ、早速本題へ参りましょう。

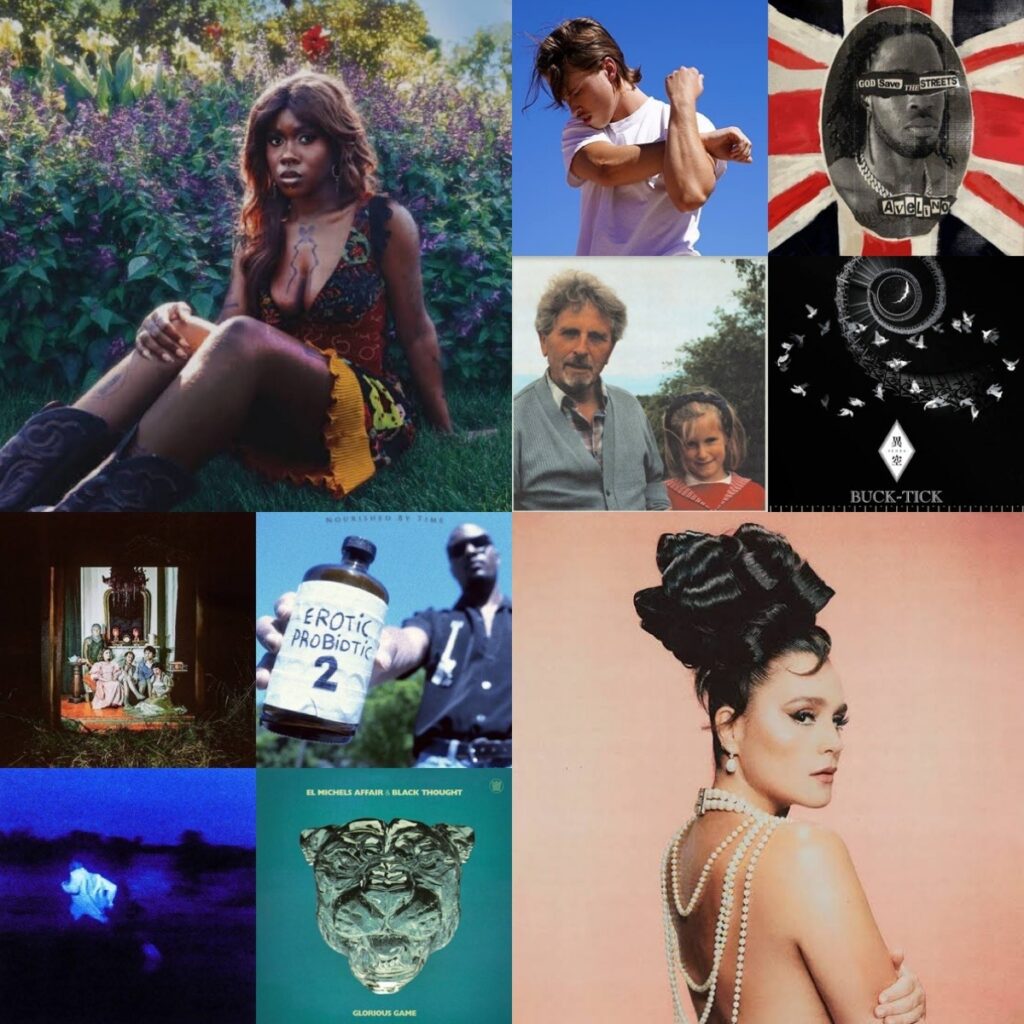

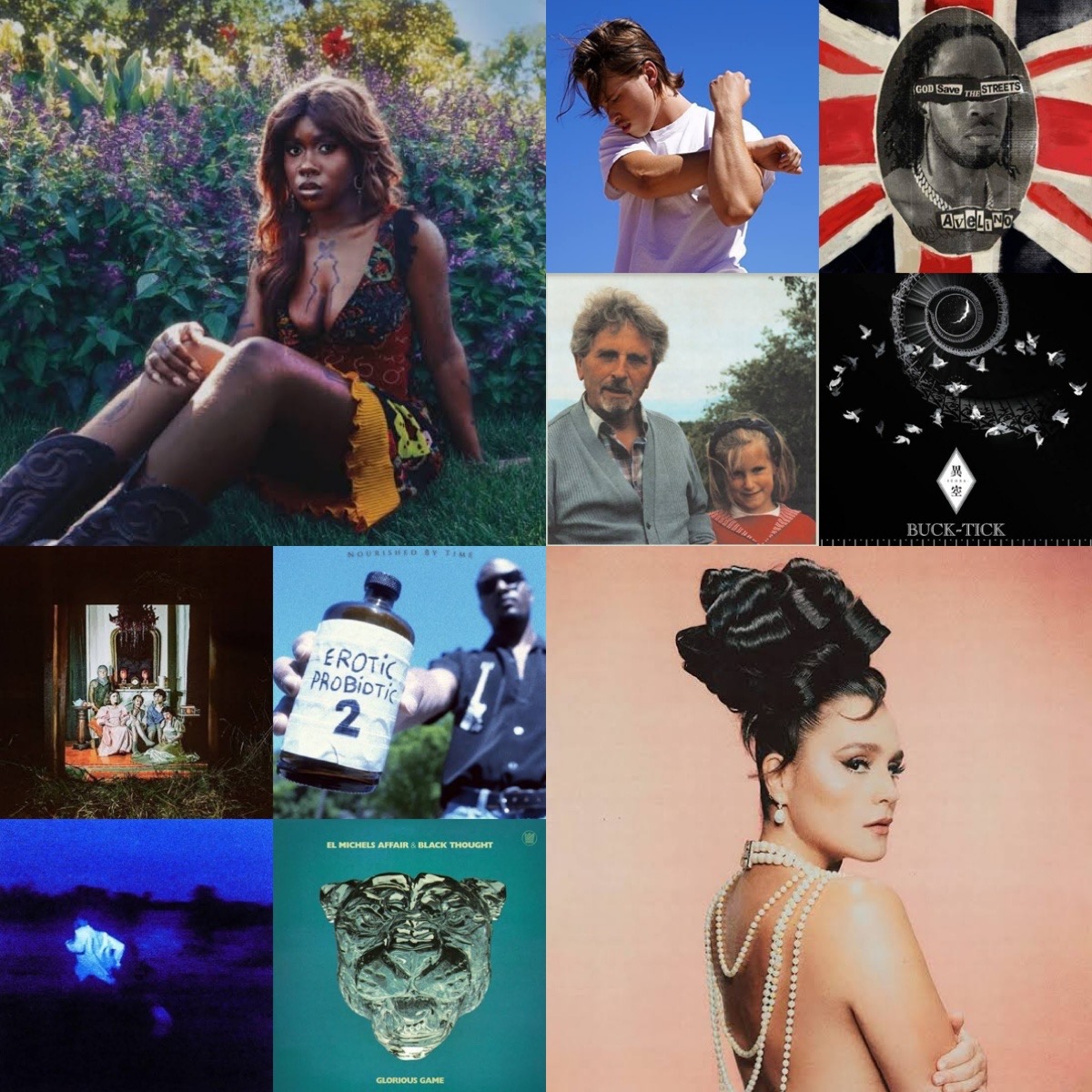

- “Why Does The Earth Give Us People To Love ?”/Kara Jackson

- “That! Feels Good!”/Jessie Ware

- “Never Enough”/Daniel Caesar

- “Blómi”/Susanne Sundfør

- “Calico”/Ryan Beatty

- “Rat Saw God”/Wednesday

- “Erotic Probiotic 2″/Nourished By Time

- “Glorious Game”/El Michels Affair & Black Thought

- “God Save The Streets”/Avelino

- “異空 -IZORA-“/BUCK-TICK

“Why Does The Earth Give Us People To Love ?”/Kara Jackson

まずはこの作品からいきましょう。これはなかなかとんでもないデビュー作が舞い込んできましたね。私のTwitter上でも話題騒然の1枚という感じでした。アメリカはイリノイ州のフォーク・シンガー/詩人のKara Jacksonの処女作、“Why Does The Earth Give Us People To Love ?”です。

まず耳に飛び込んでくる彼女の歌声、これが実に味わい深い。ひょっとすると失礼な物言いかもしれないんですけど、最初男性の声かと思いましたよ。それほどに低音域が豊かで、まるで丁寧に焙煎されたコーヒーのような深みがあります。この歌声はソウルでもあり、インディー・フォークでもあり、ベッドルーム・ポップでもあるんですね。つまり、恰幅のいい力強さも、消え入りそうなか細さも、親しみ深い抒情性も、そのすべてを兼ね備えている。しかも読みかじった限りでは詩才においてもお見事で、ただでさえ真摯な歌声をより誠実に響かせています。「なぜ神は我々に愛をお与えになるのか?」というスピリチュアルなタイトルからして、この作品に重厚な詩情があることは明らかですが。

さあ、私にしては珍しくヴォーカルやら歌詞やらにフォーカスしましたが、当然のように音楽性においても非凡な作品ではあるんですよ。骨組みそのものはアコースティックでシンプルなんですが、ストリングスによって柔らかくも壮大に導かれるサウンドスケープの途方もない美しさには目を見張るものがあります。それこそ宗教的と言ってもいいんでしょうけど、フォーク作品が多くの場合音像においても表現する個人的な射程距離、それを悠々と飛び越えるかのような壮麗さ。しかしながら、やはり歌声が誇示するパーソナリティによってその世界観は決して浮世離れはしていない。これほどの作品の掌握っぷり、とんでもない離れ業だと思いませんか?

これほどに優しく、深遠で、そして美しいアルバムは久しぶりに出会いました。何がすごいって、衝撃的ではないんですよ。聴き手を包み込む母性にも似た感動って、他にどんな作品があったかと訊かれてもちょっとすぐには思いつきません。私の音楽志向からしてもっとしちめんどくさい作品を年間ベストに挙げたくはなるんですけど、今のところこのアルバムも確実に候補の1枚ではありますね。

“That! Feels Good!”/Jessie Ware

続いても女性アーティストから。イギリスのシンガー、Jessie Wareで“That! Feels Good!”ですね。各批評メディアがこぞって年間ベストの一角に挙げた2020年の”What’s Your Pleasure?”以来となる作品なんですけど、今作もそれに並ぶ、あるいはそれ以上の絶賛を受けるであろう1枚に仕上がっています。

もうね、2023年にこうも正々堂々とディスコ・ファンクやられたら堪らないじゃないですか。それも正統派ディスコ・チューンから滑らかなソウル・ナンバー、ラテンのフレーヴァーが効いた楽曲まで、どれも耳馴染みのいいクラシカルなものではありますがしっかり曲としての強度を見せてくれます。ホーン・セクションのゴージャスっぷりなんて、ちょっと照れくさいまでにストレートでしょ?まったく悪びれず全身全霊で躍動感とハッピーさを演出しにかかってくるんですけど、それが功を奏していますね。そのうえでしっかりと洗練されたエレガントさも感じ取れて、コテコテになりすぎない絶妙なバランスを保ってもいるのが見事じゃないですか。

それに加えて彼女の歌唱ですよ。ダンス・ポップとしての本作のアプローチって前作の延長線上にありますけど、ここのところが格段にパワー・アップしてます。伸びやかで力強く、そしてしなやかな歌声は、ディスコ・クイーンだった頃のDiana Rossを連想させますね。この圧倒的な歌唱力が本作を単にダンサブルなだけでなく、歌声で聴き手をねじ伏せるソウル/R&Bの古き良き伝統にのっとった作品としても成立させています。「歌が上手いからいい音楽」って感想はともするとチープにも思われかねないですけど、そこが魅力のアルバムなんだから仕方ない。そもそもがソウル・ミュージックなんて、グルーヴがノれて歌がよけりゃオールOKですからね。それをこれほどの水準で提示してくるのはもう天晴れ。

2022年って、すごく「ポップス」が目立った1年だったと思ってるんですよ。それはHarry StylesにしろMitskiにしろRina Sawayamaにしろね。ただ今年に関しては今のところ小難しいアルバムが優勢で、それ自体はいいんですけどちょっと物足りない部分もあったんです。その憂さを晴らすにはもってこいのアルバムじゃないですか。スノッブなリスナーにもこの作品が刺さってるのって、そういう時局が影響してのことだったりするのかなとも想像してます。もちろん、この作品が馬鹿正直に名盤だってのが最大の理由なんですけど。

“Never Enough”/Daniel Caesar

大きく括ればこれもソウル/R&Bということになるんでしょうかね、ポスト全体の展開からいってここで紹介しておきます。カナダのシンガー・ソングライター、Daniel Caesarで“Never Enough”です。ただ、この作品はどこに注目するかでラベリングが大きく変わってくる一筋縄ではいかない奥行があると思っていましてね。

まずは作品を俯瞰しての全体像、これはオルタナティヴR&Bと表現していいでしょう。静謐で内省的な気配が通底する様なんてまさしくといった感じです。控えめながらしっかりと作品を支えるグルーヴの感覚も、ブラック・ミュージックに特有のそれですからね。ではメロディはというと、間違いなくソウル/R&B的な甘さを有してはいるものの、フォークにルーツを持つSSWが描き出す類いの感傷的な表情が浮かび上がってもくるんです。その淋しげな印象はあるいはベッドルーム・ポップと言ってもいいのかもしれません。この時点で結構複雑でしょ?だというのにこの作品、トラックに耳を傾ければ浮遊感を演出するサイケデリックな意匠がたっぷりと織り込まれているんです。

このとりとめのない音楽性がマーブル模様を構築しているのがまた絶妙で。楽曲によってはヒップホップ的なビートを聴くこともできますし、あるいは優雅なストリングス、さらには幻惑的なギターも登場する訳ですから。作品の全体像こそ前述の通りオルタナティヴR&Bとしてまとめ上げられている一方で、その瞬間瞬間でこの作品が展開するヴィジョンって実に様々。個人的には本作を紐解く糸口は“Always”や“Pain Is Inevitable”で顕著なメロディの美しさだと考えていますけど、この作品の肝をサウンドスケープに見出す人がいたってなんらおかしくないでしょうね。それくらい、すべての要素が奥深く魅惑的です。

とまあ、やたら難解な作品のように扱ってしまいましたけど、聴いてみればその魅力って直感的に掴めるとも思うんですよね。聴いていて心地いい作品ですし、ポップでもあります。ただそのエッセンスを注意深く観察すると、途端に深遠な作品に化けてしまう。この両立を果たしているのが素晴らしいですよ。疑いようもなく美しい景色が広がりながらその実態には迫りがたい、まるで蜃気楼のような名作です。

“Blómi”/Susanne Sundfør

こちらはノルウェーのシンガー・ソングライター、Susanne Sundførで“Blómi”。デビュー作の時点で本国では支持を集め、同郷のエレクトロ・デュオRöyksoppとの共演でも知られますね。北欧のシーンは実のところあまり詳しくないので、当たり障りのない紹介で恐縮ですが。

さて、これはSSWアルバムとして申し分ない内容じゃないでしょうか。まずはやはり彼女のメロディ・メイクですよね。Carole King顔負けの正統派なソング・ライティングをしたかと思えば、大上段に振りかぶった神秘的な優雅さを披露する、その引き出しが素晴らしいですね。本作のハイライト、情感たっぷりのサックスをフィーチャーした“Fare Thee Well”なんて既にクラシックとしての貫禄がすごいじゃないですか。彼女の清らかかつ確かに芯の宿った歌声とあわせて、ノルウェーの澄み切った情景をたやすく連想させる結構なお点前です。

この彼女の作曲能力を遺憾なく発揮したアルバムであることは事実として、サウンドとメロディの絡め方もすごく上手で。基本的にはピアノを軸にしたアコースティック調のアルバムなんですけど、たとえば前述の”Fare Thee Well”のサックスもそうですし、北欧の深遠な世界観を作品に追加するハーモニー・ワークやストリングス、この辺りの采配が実に心憎い。あくまで彼女のメロディ、ないし歌唱を強調するように登場するこうした意匠が絶妙ですね。いきおいサウンドに凝りがちなインディー系SSWの作品において、ここまでメロディにフォーカスした作品って今年はあまり聴いてこなかったのもあってかえって新鮮ですよ。

さっきのJessie Wareのところで触れた、「2023年、ポップスに元気がない問題」をこの作品に引っ張ってきてもいいでしょうね。いわゆる溌溂としたポップスともまた違った作品ではありますけど、メロディをその強みとする正々堂々とした音楽作品という意味であれば、本作だって負けてはいませんよ。70’sのシンガー・ソングライターが好きな方なんかには、満を持してオススメできる作品です。

“Calico”/Ryan Beatty

続いてもSSW系統の作品を。あのTylor, The Creatorの傑作“IGOR”への参加でも名の知られるアメリカのシンガー・ソングライター、Ryan Beattyの“Calico”です。

これはまた私好みのポップスじゃないですか。リード・トラックでもある冒頭の“Ribbons”を聴いてもらえればわかると思うんですがね。チェンバー・ポップの嫋やかさに包まれた、ハートウォーミングかつメロウなインディー・ポップ、連想するのはさしずめSufjan Stevensの“Illinois”ってところでしょう。それでいて突き抜けんばかりの青空のアート・ワークがこれ以上なくマッチした、爽やかで清々しいサウンドの質感、これがニクいですね。サウンドスケープの規模感そのものは広大なんですけど、音そのものがいい意味で軽い。重厚感や厳粛さといった方向性ではなく、もっとシンプルに温もりや柔らかさに貢献しています。

ただ不思議なことに、ヴォーカルはダブリングやハーモニーといった多重録音のアイデアを多用しているんです。この効果って、通常は作品をゴージャスにしてしまうでしょう?そうなっていないのは、彼の書くメロディ、そしてそれを紡ぐ歌声そのものが、非常に繊細でこじんまりとしているからでしょうね。むしろこの声を重ねることでその繊細さが引き立っているような気さえします。でもって、分厚いサウンド・ヴィジョンがさらに拍車をかけるんですね。一聴すれば当たり障りのないポップスのようで、この立体的な構造はかなり抜け目ない仕業と言えそうですよ。

まあ、決して革新的な作品とは言えないのは事実です。さっきSufjan Stevensの名前を持ち出したように、インディー・ポップの文脈では1つの定型と言えるスタイルですから。そういう意味ではちょっとインパクトに欠ける音楽なのかなとも思うんですが、まあそういう偉そうな講釈は一旦置いておいて私はチェンバー・ポップが好きなので。年間ベストはともかくマンスリーではしっかりレコメンドしておきましょう。

“Rat Saw God”/Wednesday

アメリカはノースカロライナ州の5人組、Wednesdayの5th“Rat Saw God”です。リード・トラックとなった”Bull Believer”、そしてアルバム収録の”Chosen To Deserve”がPitchforkのBest New Trackに選出されるという、同メディアかなりのイチオシ・アルバムですね。Pitchforkに愛憎入り混じる感情を持つ私としては複雑な前情報なんですが。

とはいえ、聴いてみればそのプッシュにも納得ですね。シューゲイズとカントリーのクロスフェード、なんとも面白いアプローチじゃないですか。シューゲイズの要素は、まあ一聴だに明らかですよね。容赦なく歪ませたギターの轟音ですよ。もっともそこに甘美な表情はそこまでなくて、もっと荒々しい、ハード・ロック的な激情を感じさせますね。それでいてカントリーのテイストがこの作品を腰の据わったものにしています。ぶっきらぼうな素朴さに親しみを覚えるヴォーカルや、ギターの衝撃の合間を縫うように広がる長閑な展開、この辺りは確かにカントリー的じゃないですか。

さて、ごく個人的な印象なんですけど、このアルバムを聴いた時にPearl Jamを連想したんですよね。というのもですね、ギターの猛々しさをさっきハード・ロック的だなんて言いましたけど、定義からすればそもそもがハード・ロックのオルタナティヴ的解釈こそグランジな訳でしょ?そこにアメリカンなふくよかさを乗せているのであればなおさらにPearl Jamっぽい。もっと言えば、時折見せるエモーショナルなシャウト、そして作品全体に漂うダークな雰囲気、こういう要素もすごくグランジ的で。シューゲイズ×カントリー=グランジ、ってなかなか面白い等式じゃないでしょうか。

いやはや、カントリーにここまで音楽の時代性を紐づける効果があるというのは意外な発見でしたね。70’sのUSロックがお好きな方も、シューゲイズのファンも、グランジ全盛期をリアルタイムで体験した人も、もっと大きく括ってインディー・ロックの愛好家も、漏れなく聴いて損のない1枚だと思います。

“Erotic Probiotic 2″/Nourished By Time

今年に入ってからDry CleaningやYaejiといったアーティストとも共作していたイギリスのSSW、Nourished By Timeの1st“Erotic Probiotic 2”です。タイトルに2とありますが掛け値なくデビュー作ですんでお間違いなきよう。

80’sソフィスティ・ポップを彷彿とさせる滑らかなシンセサイザー・サウンドとふくよかなR&Bのフィールを軸にした、上質なポップ・アルバムというのが第一印象ではあるんですけど、これだけだとよくある最近のトレンドじゃないですか。そのうえでこのアルバムの面白い部分がサウンドへのこだわりで、全体を通してどこかざらついた、ロー・ファイな質感があるんですよ。ヴォーカルも遠くの方で響いている感覚がありますし、シンセサイザーの音遣いもシックな佇まいでね。この見事な抑制のつけ方、ギッタンバッタンしたシンセ・ポップが苦手な私からすると嬉しい配慮です。

そんでもって、作品を支える芳醇なブラック・ミュージックの香り、これもまた丁寧で。ディスコ・シーンを思わせる4つ打ちのダンサブルなグルーヴだったり、もっとヒップホップ的な硬いビートだったり、その黒さというのは楽曲によってまちまちですけど、どれも秀逸な心地よさがあります。彼の歌声がどこかくぐもった、低いところで鳴るタイプのものなのとあいまって、一気に深みが生まれています。サウンドそのものは洗練されているんですけど、この深みが本作にいい意味での野暮ったさ、いなたさみたいなものを演出しているんですね。

ただ、このいなたさのせいで如何せん地味なアルバムに仕上がってしまっているのは否めませんね。どのメロディも良質ではあるんですけど落ち着きがあって、サウンドもさっき触れた通り抑制の妙があるのでなかなかとんがった魅力というのが見つけにくい作品です。このじっくりした聴き味、個人的にはすごく好みなんですけどひょっとすると見落とされがちなのかもとは思います。是非この機会にどうぞ。

“Glorious Game”/El Michels Affair & Black Thought

ヒップホップからは重鎮の最新作をレコメンドしましょう。90’sヒップホップの重要グループ、The RootsのメインMCを張っていたBlack Thoughtで“Glorious Game”です。去年Danger Mouseと刺激的なコラボレートを果たしたばかりの彼ですが、今回のパートナーはNYに拠点を置くファンク・グループ、El Michels Affair。

このEl Michels Affairというグループ、恥ずかしながら私は本作で初めて知ったんですが、素晴らしい演奏を聴かせてくれるじゃないですか。グルーヴの重心がわずかに後ろノリで、ポスト“Voodoo”のフィールを繊細な技巧で鮮やかに表現しています。そしてテクニックを感じさせると同時に、ヒップホップのトラックであることにも自覚的でね。ドラムはおそろしく慎み深いプレイに徹していますし、ベースは雄弁になりすぎないように細心の注意を払っていますよ。上物にあたるピアノやブラス・セクションもいい仕事をしていて、欲しいタイミングにきっかりとやってきていい働きをしては去っていく、この気配りが実に巧み。

でもって、その抜群の演奏を従えるBlack Thoughtのマイク捌きも流石の貫禄です。さっき名前を挙げた”Voodoo”での大活躍もあってQuestloveの才能ばかりが目立ちますけど、かの名ドラマーの刻むビートにあくまでヒップホップとしての最適解をぶつけるBlack Thoughtだってラッパーとして当然非凡ですから。グルーヴと一体化した滑らかなフロウはソウルフルと表現したって差し支えない代物ですね、いやはや巧いもんです。で、El Michels Affairの演奏が配慮に満ちたものだと評価したのと同様に、Black ThoughtもEl Michels Affairの演奏に食って掛かりはしないんです。あくまで彼らが構築するグルーヴに寄り添っている。この両者のリスペクトがあってこそ、どちらのスキルも十全に発揮されているんですね。

ジャンルとしては紛れもなくヒップホップなんですけど、この作品の楽しみ方ってかなりファンクやR&Bに似ていると思うんですよ。つまり、上質な演奏とヴォーカル(本作の場合はラップですが)が生み出すうねりを鑑賞するべき作品ということです。前回ピックアップしたJPEGMAFIAはサンプリングによる音の乱痴気騒ぎが見どころでしたが、それとはある種対照的なラップ・アルバムの名作。どちらもヒップホップの魅力というのは、ここでわざわざ言うまでもないことですね。

“God Save The Streets”/Avelino

ヒップホップからもういっちょいきましょう。こっちはイギリスのラッパーですね、Avelinoで“God Save The Streets”です。このブログにお越しのロック・ファンならこのタイトルを見た途端にSex Pistolsの楽曲を連想するかとは思いますが、実際にアルバム・ジャケットはピストルズのパロディ。このアート・ワーク見た瞬間に興味がそそられましたね。

ただ、何もピストルズをオマージュしたからレコメンドしてるって訳じゃないですよ、ヒップホップとして文句なく秀逸です。UKヒップホップって私の中で内向性の強いジャンルだと思っていて、それは2021年に聴いたDaveやLittle Simzの名盤、もっと古くにはThe Streetsもそうですか、この辺にも共通するムードですね。で、この作品もそうした先例に漏れずそうした質感を継承していて、現代的なトラップっぽい瞬間もあれば、アコースティック・ギターをフィーチャーしたり、最終曲の“Acceptance”なんてピアノやストリングスをバックに従えての流麗な進行をしたり、かなりカラフルな音像でありつつ一貫して抑制がうまく効いている印象です。

そして何より、Avelinoのラップ・スキルが素晴らしい!個人的にブリティッシュ・アクセントでのラップがとても好みで、USヒップホップにはないエレガントな質感があるような気がしているんですけど、これぞまさしくといった感じですよ。ファットな深みがある彼の声質そのものの魅力もあいまって、すごく聴かせるタイプのフロウです。あくまでラップ・アルバムなので歌モノでは断じてないものの、広い意味でのヴォーカルが聴きどころなアルバムだと言っていいんじゃないでしょうか。客演も多いアルバムではあるんですけど、あくまでAvelinoが主役としてしっかり主張しているのはここのところが大きいと思います。

何度かこのブログでも触れているんですけど、私のリスニング体験の軸足ってあくまでロックにあるので、どうしてもヒップホップ・ファンの方々とは根本的に聴き方が違うという自覚があるんですよ。その自覚に基づいて意見するならば、この内向的で気品あるヒップホップというのはブリティッシュ・ロックに脈々と受け継がれてきた「陰キャの表現手段」としての性格を紐づけてもいいのかなと思っていて。もしこの感覚がそこまで大それたものでないなら、案外UKロック好きにも刺さるアルバムかもしれませんね。

“異空 -IZORA-“/BUCK-TICK

4月は結構楽しみにしてた邦楽ロックのリリースが多かったんですよ。この前の自己紹介のポストでも名前を挙げた、UNISON SQUARE GARDENと凛として時雨の新作ですね。どっちもこの投稿で鼻息荒く紹介するつもりだったんですけど……これがどちらも微妙でね。毎月邦楽から最低1作品はチョイスしたいのでこの肩透かしには困らされたんですが、代わりに彼らがやってくれました。BUCK-TICKで“異空 -IZORA-“です。

ゴシック・ロックのトゥー・マッチな美意識、ポストパンク~インダストリアルの系譜を取り入れるというニッチな嗜好、そしてあくまで邦楽的なメロディの強度。彼らの音楽性のアイコンであるところのこうした要素をしっかり表現している作品なんですが、そこに一切の妥協を感じさせないのが素晴らしい。30年を超えるキャリアにまったくあぐらをかこうとしない、チャレンジ精神に溢れた作品です。歌謡曲っぽさすら感じるメロディックなものがあればLed Zeppelinみたいなブルース調のギター・チューンもあり、しかもドゥー・ワップを導入するくらいですからね。でもそのピントの合い方がすごく気合いを感じさせますよ。

気合いということでいうと、櫻井敦司のヴォーカルも力が入っているじゃないですか。と言いますか、正直ここまで歌が上手い印象なかったんですけどね……これでもかと言わんばかりにコッテリしたV系特有の癖の強さはありつつも、そこに大人の色香を感じさせる渋さや厚み、そしてエロティックな響きが共存しています。楽曲のテイストこそ様々なものの、彼の表現力でもって作品が一貫している印象を受けました。歌声のインパクトで作品を掌握するのってありがちなようで結構難しい処方だと思っているんですが、そこは流石にベテランですね。それでいてサウンドが霞む訳でもない、どころかしっかりと個性をアピールしてくるバランス感覚も見事です。

BUCK-TICKに関しては実を言うと全盛期の数作、『TABOO』から『狂った太陽』くらいまでの時期ですね、この辺しか聴いたことがなかったんですが、本作はその名盤群と並んでも何一つ違和感がない完成度ですよ。むしろ円熟味という点を考慮すればより魅力的かもしれません。2年前のGRAPEVINEもそうだったんですけど、こういう長いキャリアの中で現在進行形でクリエイティヴなバンドが日本のシーンにいるというのは誇らしいことですね。

コメント