ご無沙汰しております。早いもので2022年も終わりですね……ということは、やっとかんといかんものがあります。

そう、年間ベストですね。

今年から毎週(毎週?)オススメの新譜を5枚紹介するという連載企画もスタートさせた訳ですけど、いわばその総決算ですね。この1年、どういう音楽と出会い、どういう感動を得たのか。そこのところを振り返るという意味でも個人的に大事な企画です。

……大事すぎて2022年スレッスレになってますけど大丈夫ですかね。ちなみにこの前書きは12月31日の20時に書いていますよ。ワクワクしてきますね。

冗談はさておき。軽く本稿の趣旨を書いておきましょう。当然対象となるのは2022年にリリースされたアルバム。そして選考基準、ランキングの順位の基準、これはタイトルがすべてです。「独断と偏見と愛」ですね。

どうしても好きになれなかったアルバムはたとえ批評媒体が大絶賛していても空気読まずにスルーしていますし、逆に選外にすることが私の中で不誠実になり得る作品は空気読まずに突っ込んでます。なのでどうぞお気楽にお読みください。それ

では参りましょう。私、ピエールの選ぶ2022年ベスト・アルバムTOP50はこちら!

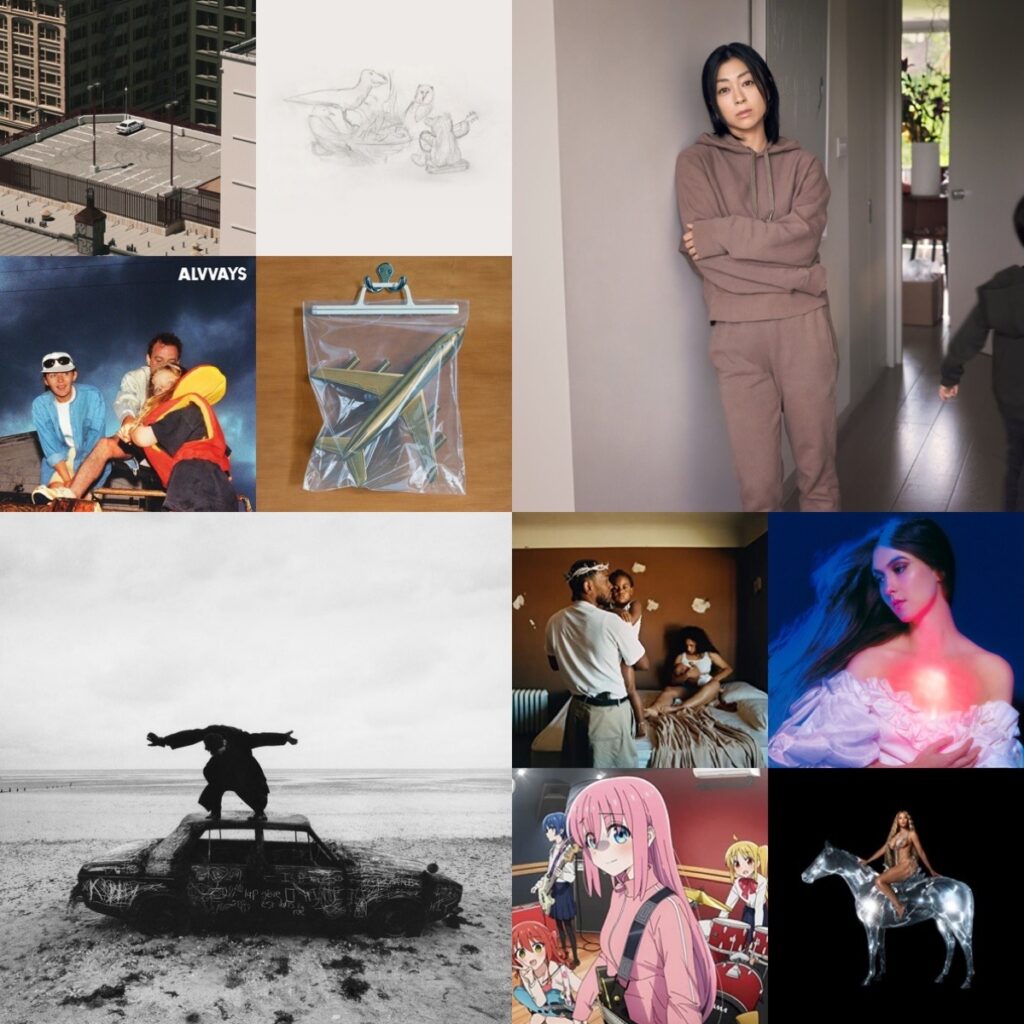

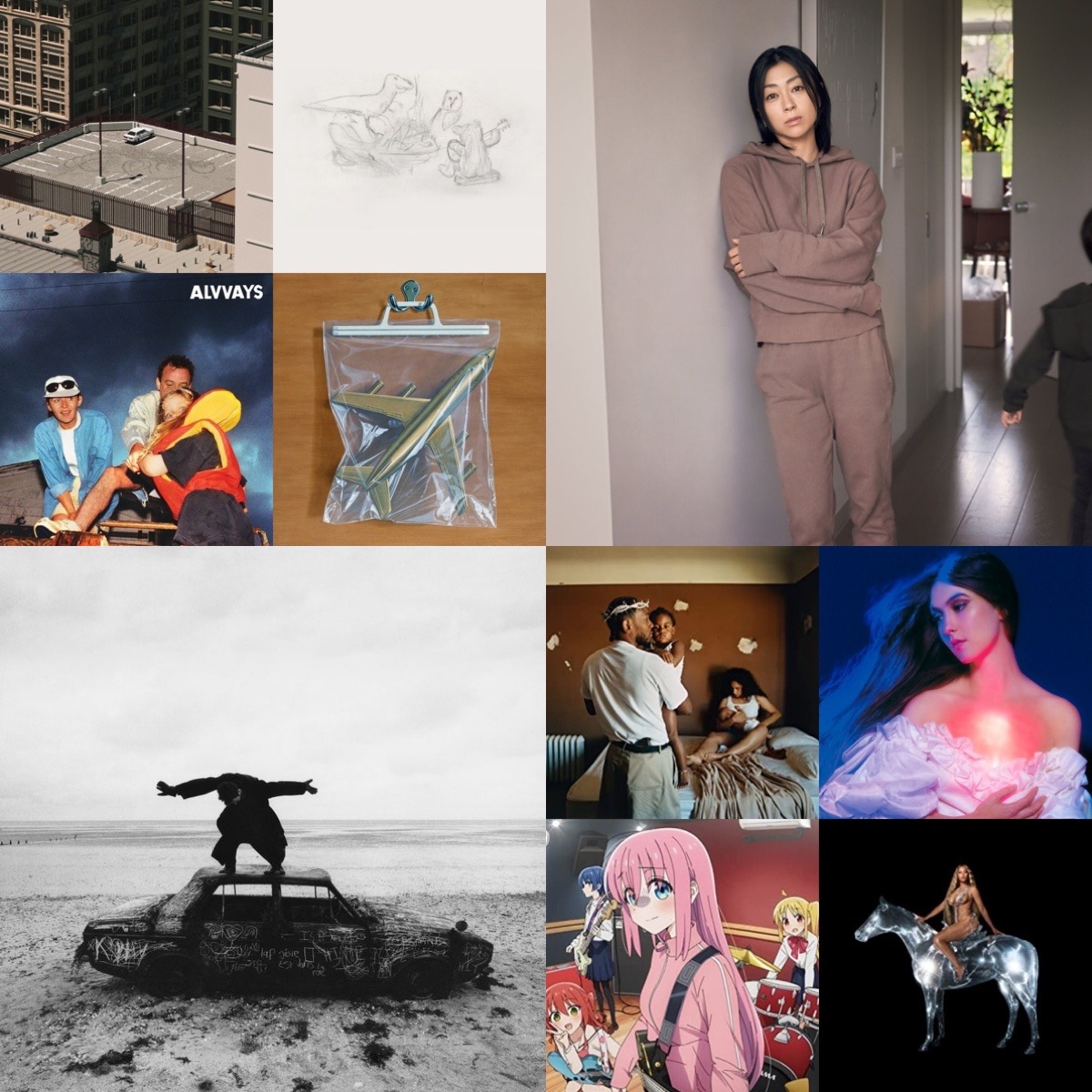

- 50~41位

- 第50位 “Cheat Codes”/Danger Mouse & Black Thought

- 第49位 “Cometa”/Nick Hakim

- 第48位 “In These Arms”/Makaya McCraven

- 第47位 “Preacher’s Daughter”/Ethel Cain

- 第46位 “The Tipping Point”/Tears For Fears

- 第45位 “I Love You Jennifer B”/Jockstrap

- 第44位 “Topical Dancer”/Charlotte Adigéry and Bolis Pupul

- 第43位 “King’s Disease III”/Nas

- 第42位 “A Light For Attracting Attention”/The Smile

- 第41位 “Can You Afford To Lose Me ?”/Holly Humberstone

- 40~31位

- 第40位 “The Forever Story”/JID

- 第39位 “If My Wife New I’d Be Dead”/CMAT

- 第38位 “Harry’s House”/Harry Styles

- 第37位 “ぼちぼち銀河”/柴田聡子

- 第36位 “God Don’t Make Mistakes”/Conway The Machine

- 第35位 “Warm Chris”/Aldous Harding

- 第34位 “Weather Alive/Beth Orton

- 第33位 “Dawn FM”/The Weeknd

- 第32位 “Aethiopes”/Billy Woods

- 第31位 “Quality Over Opinion”/Louis Cole

50~41位

第50位 “Cheat Codes”/Danger Mouse & Black Thought

時にオルタナティヴ・ロック・バンドのメンバーとして、時に辣腕プロデューサーとして、そして時にヒップホップ・アーティストとして。Danger Mouseの不定形の音楽が今回婚姻関係を結んだのは、The RootsのMC、Black Thought。

ソウル、ファンク、ジャズ……ブラック・ミュージックの世界を着の身着のままに旅するようなトラックは、Black Thoughtのヘヴィなラップとは無関係に、そして自在に展開されます。RaekwonにConway The Machine、Joey Bada$$からかつてコラボレートした故MF Doomまで、ヒップホップ・シーンを網羅するような客演すらを振り回すプロダクションは実に傲慢で天才的。

しかし逆説的ですが、その奔放な表現を支えるのは、やはりBlack Thoughtの存在感。Danger Mouseのアグレッシヴな多才さを、たった一点に終着させる引力が彼のラップ・パフォーマンスとリリシズムにはあるのです。2人の才人の熾烈なる共演は、タイトでタフな説得力を持つ名盤として結実しました。

第49位 “Cometa”/Nick Hakim

本作をインディー・フォークとみなすのか、あるいは陰鬱とした現代的ソウルとみなすのか、それは本質的な問題ではありません。何故ならこの作品はどちらでもあるから。その不可解な接続をやってのけた、才人Nick Hakimの御業こそがこの”Cometa”。

所在なげなアコースティック・ギターの爪弾き、淡々とループするビート、ニュー・ソウルの甘美な艶、Hakimのネイキッドで親近感を抱かせる歌声……本作の構成要素は一聴すると取り留めがありません。ただ、その分断をダークな残響と微かなサイケデリアによってひとまとめにし、サウンドの輪郭を曖昧模糊に融解させてゆく筆致は見事に冴え渡っています。

暗く閉め切られた自室の中での独言、そうしたイメージを強く抱かせつつ、Hakimは多岐にわたる音楽性と親密なメロディによって我々をその自室へと招き入れるかのよう。それだけの懐の深さを感じさせる名作です。

第48位 “In These Arms”/Makaya McCraven

ビートへの理解力とジャズの鮮やかな再解釈において、Makaya McCravenは現代ジャズ・シーンを象徴する人物と言えます。その彼がジャズの常道に敢えて毅然と立ち向かった成果がこの”In These Arms”。

本作を満たしている静謐なジャズ・アンサンブルは、往年の名盤にも通ずるクラシカルな佇まいを見せていることでしょう。しかし注意深く観察すれば、ビートにはヒップホップ通過後のジャズを確かに思わせるループやデジタルなプログラミングといった手法が聴き取れます。このビートというミクロな世界の拘泥を引き立てるように、抒情的なストリングスがマクロの優美を醸し出す、そのバランス感覚たるや。

7年にもわたるマテリアルの収集によって生み出されたエディット・ワークとは到底思えぬ臨場感と通奏低音は、即興演奏をそのままに封じ込めた名だたるジャズ・アルバムに匹敵しています。ビートの妙技というマニアックな領域でも、シンフォニックでソフトなジャズという普遍的な視点でも楽しめる1枚。

第47位 “Preacher’s Daughter”/Ethel Cain

アメリカ南部・フロリダ州で生まれ育ったEthel Cain。宗教的に厳格な環境下でトランス女性として自覚し、凄絶な葛藤を抱えて生きてきた彼女は、その独白を実質的な自主制作アルバムである本作に刻み込んでいます。

長大な構成の楽曲が目立ち、アルバムとしても70分を越える大作ですが、彼女の堅牢な作曲技巧は些かも冗長さを感じさせません。ゴシック的な揺らめきを携えながら、アメリカーナの牧歌性やロックのダイナミズム、ドラマチックな厳かさをも兼ね備えた楽曲群は、キャリアの浅さを思わせぬほどに老成しています。広大に、そして重厚に展開されてゆく本作の世界観には、彼女の苦悩が沈痛な筆致で記録されているかのよう。

しかし祈りにも似た彼女の儚げな歌唱は、苦悩で満たされた音楽に一筋の光明を差し込みます。本作は決して絶望だけを描くのではなく、その先に彼女が見出した希望までもを射程としているのです。

第46位 “The Tipping Point”/Tears For Fears

近年のポップスにおいて80’sソフィスティ・ポップは度々参照されるサウンドの1つ。その状況を追い風にTears For Fearsが実に17年ぶりに発表した”The Tipping Point”は、彼らがソフィスティ・ポップの真打である事実を威厳をもって示しました。

滑らかでメランコリックなUKニュー・ウェイヴ的ソング・ライティングと洗練されたシンセサイザー・ワーク。聴こえてくるのは、40年前にチャートを席巻したTears For Fearsの音楽そのものです。いくらか成熟され、またいくらか現代的な解釈が加えられてはいるものの、彼らの音楽性が2022年においてもエヴァーグリーンであることは本作を聴けば明らかでしょう。

80’sポップスが音楽体験の原点である私にとって、Tears For Fearsの名をこのリストに連ねることができたのはまったくもって嬉しい誤算でした。もっとも、たとえ80’sに親近感を持たないリスナーであっても、彼らが生み出す至福の陰影を否定的に評価するのは至難の業ではあるのですが。

第45位 “I Love You Jennifer B”/Jockstrap

Black Country, New RoadのメンバーでもあるGeorgia Elleryと、Taylor Skyeによるインディー・デュオJockstrap。待望の1stである本作で、2人の知的な表現力は楽しげに炸裂しています。

名門ギルドホール音楽演劇学校で出会った2人のタッグとあって、その音楽性は非常に高度。Skyeの手によって彩色されたエレクトロ・サウンドが生き生きと跳ね回る中、その隙間を縫うようにElleryの上品な歌声が清らかな響きを生み出します。ともすればきまりの悪いミスマッチにもなりかねないこの食い合わせは、その瞬間瞬間でパワー・バランスを繊細にコントロールすることで素晴らしいマリアージュへと変貌しているのです。

どこかレトロな印象を受けるプロダクションもきめ細やかで、ニュー・カマーにして既に多くのメディアや同業者から絶賛されるのも納得の完成度となった本作。展開する度にエキサイティングな新鮮味を表現し続ける、センスフルでユニークなポップ・アルバム。

第44位 “Topical Dancer”/Charlotte Adigéry and Bolis Pupul

フランスに生まれ、アフリカ大陸にルーツを持ち、ベルギーで育ったCharlotte Adigéry。多様なバックグラウンドを持つ彼女が、マカオ出身の中国系であるBolis Pupulとタッグを組んで発表した”Topical Dancer”は、そうしたごった煮の個性が楽しめる1枚です。

淡々とした気品と異様な静寂の中繰り広げられるエレクトロ・ファンク、そこにはヨーロピアンな知性とアフリカ大陸への敬意がイーブンに拮抗しています。シンセサイザーが刻むアフロ・ビートは紛れもなくダンス・ミュージックでありながら躍動感は希薄、その代わりと言わんばかりに諧謔心と冷静で風変りな着想が敷き詰められた本作からは、初めてPrinceの作品に触れた時のような奇妙な印象を覚えます。

事実本作の参照元としてPrinceは作中で音楽的な言及が見られますし、また知的なファンクという点ではTalking Headsにも意識は向けられているでしょう。高い独創性によってファンクを変形してみせる、先達がやってみせた達成に確かに追随するだけの旺盛な実験精神が嗅ぎ取れる作品。

第43位 “King’s Disease III”/Nas

歴史的名盤”Illmatic”で90’sヒップホップの西高東低を打開せしめた天才ラッパー、Nas。2020年から続く”King’s Disease”シリーズの第3作にあたる本作でも、この数年復調を見せるその天才ぶりは健在です。

全ての楽曲のトラック・メイキングを担うのは、Jay-ZやKanye Westとの制作でも知られる名うてのプロデューサーHit-Boys。彼が畳み掛けるトラックは、ときとしてソウル・クラシックへの接続を可能にし、また時として近年のトラップ・ブームにも対応します。その巧みなサウンド・プロダクションは、誰一人として客演を招かず、アルバム全編を1MCでラップしきってみせるNasの貫禄あるマイク捌きとの相性が格別です。

本作でのNasのストイックなスタイルは、ラップ・アルバムとしての統一性や人間的なエネルギーの濃度の高さにつながっています。90’sの伝説的ラッパーをこのリストに登場させたのは「King Of N.Y.」への忖度ではなく、ただ単に本作が2022年でも指折りの魅力的なヒップホップ作品だったからに他なりません。

第42位 “A Light For Attracting Attention”/The Smile

RadioheadのThom YokeとJohnny GreenwoodがドラマーのTom Skinnerを迎えて結成したThe Smile。余りに巨大な期待を背負ったこの熟練のニューカマーのデビュー作である”A Light For Attracting Attention”は、このバンドの存在意義を声高に表明しています。

多くの聴衆は、このバンドにRadioheadの幻影を求めていたことでしょう。その観点から本作を見つめれば、Greenwoodの変幻自在なサウンド・メイクやYokeの神秘的人間性を宿した歌唱、それらが形作る崇高なるオルタナティヴ・ロックはなるほど確かにRadiohead的。差し詰め”In Rainbow”と”A Moon Shaped Pool”の進歩的ハイブリッドと評価できるかもしれません。

しかしそこにSkinnerの有機的なドラム・ビート、そして拍子抜けなほどにフレンドリーなロック・バンド然としたアプローチが加わることで、本作は「Radioheadの続編」ではなく「The Smileの1st」として成立しています。一介のロック・バンドとしてThe Smileを再認識した時にはじめて、その真価が明らかになる作品でしょう。

第41位 “Can You Afford To Lose Me ?”/Holly Humberstone

2枚のEPを発表し、水面下でその評価を確かなものにしつつある若きシンガー・ソングライター、Holly Humberstone。これまでにリリースした楽曲をアルバム・サイズに再構築した”Can You Afford To Lose Me ?”は、オリジナル・アルバムの発表を待たずして彼女のアルバム・アーティストとしての力量を誇示する格好の材料です。

80’s後半の円熟期に差し掛かったプリンスと現代インディー・ポップの邂逅、そう本作を表現したくなるのは不思議なことではありません。なにしろどの楽曲にもミステリアスな気品とポップスとしての強度が漂い、シンセ・ポップからローファイ、オルタナティヴ・ロックまでを軽やかに渡り歩く作曲の多彩さをも兼ね備えているのです。

おそらく本作は、来年のリリースが噂される1stアルバムに向けてのプロローグなのでしょう。これまでのキャリアを総括し、次なる表現の起点とするための。ただその総括がこうも天晴というのは末恐ろしい。数多あった2022年のポップス・アルバムでも霞むことのない美しさを誇る作品となっているのですから。

40~31位

第40位 “The Forever Story”/JID

1st”The Never Story”と対になるタイトルの冠された本作で、J. Coleの膝元からラップ・ゲームの新時代を担うJIDは地続きにスキルの向上とアーティストとしての飛躍を披露してみせます。

まず注目すべきは彼のラッパーとしてのスキル。フロウを巧みに操り、トーンの高低や軽重を自在に行き来する彼のラップはしばしばあのKendrick Lamarとも比較されますが、この作品でもその小気味よいテクニックは至るところで楽しめます。多くの客演を迎えた個性豊かなラップの中で彼のキャラクターは決して埋没せず、内面を抉り取ったようにダークなトラック・メイキングがより作品像に深みを与える格好に。

そう、トラックに耳を傾けても本作は秀逸で、シリアスな表現に終始しつつ、シックな手触りのものからアグレッシヴなトラップ・チューンまでその領域は広範。あらゆる点において、20’sのヒップホップ・シーンを牽引していく存在としての期待を是非ともかけたくなる作品です。

第39位 “If My Wife New I’d Be Dead”/CMAT

ポップスが活況を見せた2022年を回想するのであれば、CMATの1stアルバム”If My Wife New I’d Be Dead”も是非とも拾い上げる価値のある作品の1つです。

彼女の歌声にこそKate Bushのような神秘的女性性を発見できるものの、僅かに牧歌的なメロディ・センスには80’sのヒット・ソングを彷彿とさせるおおらかで明朗な表情が浮かんでいます。その広々としたメロディを補強する役割を果たすのが本作のサウンドで、シンセサイザーを補足的に導入しつつ前提としてカントリー調でオーガニックな質感が演出するのは包み込むような優しさです。

近年ではことアコースティックを軸とした作品となれば、こじんまりとしたインディー調のものか、あるいは土着的なカントリーが多いようにも思えます。しかしCMATは本作でインディーの親密さにカントリーの温もり、そしてポップスとしてのスケール感までもを同時に表現してみせました。

第38位 “Harry’s House”/Harry Styles

批評家は常にアイドルに冷笑的です。しかし、One Directionという21世紀で最大のアイドル・グループからキャリアをスタートさせたHarry Stylesのこの見事なインディー・ポップスの前に、そうした態度は不適切と言わざるを得ないでしょう。

「家」をテーマにしたこの作品(余談ですが、本作のタイトルは細野晴臣の傑作”HOSONO HOUSE”に着想を得たものです)には、一貫してリラックスしたムードと密やかさが感じられます。サウンドそのものは仄かなファンクネスが心地よい緻密なソフィスティ・ポップであるにもかかわらず、実に個人的で半径の短いアルバム。とりわけアルバム後半の、アコースティックな展開にこの印象を強く抱きます。

同時に、2022年最大のヒット・シングル”As It Was”を擁し、またアルバムとしても記録的なセールスを獲得した事実が、本作が大衆的な、それこそアイドル・ポップ的作品でもあることを物語っています。現代インディーの魅力を掴み取る審美眼とプリンス的「密室ファンク」への接近をポップスとして丁寧に表現する鮮やかさには、あの”Thriller”を彷彿とさせられるほど。

第37位 “ぼちぼち銀河”/柴田聡子

近年、女性アーティストの存在感はシーンの中で大きくなる一方。2022年の邦楽においてもその傾向は顕著です。柴田聡子の”ぼちぼち銀河”も、そうした潮流に貢献した実に女性らしい1枚でした。

ふと浮かんだ「ぼちぼち銀河だわ~」という言葉の面白みに着想を得た本作で、彼女の配置する言葉たちは鋭敏かつ身軽に踊っています。そして岡田拓郎らが参加したバック・バンド、柴田聡子inFIREの堅実なソウル調のニュアンスは、その詩才に加えて彼女の表情豊かな歌唱を巧妙に補強。楽曲によってテイストは様々なものの、柴田聡子の才能を前面に押し出したポップス・アルバムとして首尾よくまとめ上げられているのです。

可憐なJ-Popとして楽しむもよし、熟達のミュージシャンの技巧を味わうもよし、気ままな想像力の漲る詩集として鑑賞するもよし。どれもこの自由で溌溂とした名作への適切な態度と言えるでしょう。

第36位 “God Don’t Make Mistakes”/Conway The Machine

90’sがヒップホップの黄金期であったことは多くの方が同意するでしょう。Conway The Machineのこの”God Don’t Make Mistakes”は、かの黄金期を彷彿とさせるだけのクラシカルなオーラを纏った名作です。

露骨なビートの主張がなくとも十分な研鑽の窺えるトラックはどれもシックでタフ、ネイティヴ・タンの一派を思わせる出来栄えです。そのトラックの完成度をよくよく了解しているからこそ、Conwayのラップは一切のひけらかしがない真摯なスタイルを取っているのでしょう。リリックの1つ1つを刻み付けるように、淡々と、しかしファットな表現は、テクニックに拘泥しないヒップホップの真なる重みを打ち出します。

彼が本作でラップするのは、信仰心と尊厳をひとつなぎにした誇り高きエンパワメント。しかしリリックをつぶさに解釈せずとも、この作品が持つ誠実な性格は十二分に音楽的に表明されています。自身を神と同一化させた彼が発する「神は過ちを犯さない」とは、なるほど言いも言ったり。

第35位 “Warm Chris”/Aldous Harding

アコースティックでインディー調の女性SSW作品。いったいこのフレーズで語れる作品が2022年に限定してもどれだけあったことか。飽和状態にあるこのフィールドにおいて、しかしこの”Warm Chris”は確かな個性を発揮した作品と評価できます。

いやにチャーミングなピアノの運びやサウンド全体に漂う仄かな退廃の匂い、そこから連想されるのはサイケデリック・ポップの存在です。Hardingの捻りの効いたソング・ライティングを軸としつつ、虚無的な軽やかさを見せる演奏にもスポットを当てた楽曲としての抑揚は見事な采配で、歌劇的にすら思える彼女の歌唱表現の幅広さも、その抑揚にさり気なくも重要な貢献を果たしています。

親密なメロディと配慮に満ちた楽曲の練り上げ方、そして一貫して悲壮感の滲む作品像。音像そのものは現代的な肉感を帯びてはいるものの、私の中でこの素晴らしい小品は、かの”Odessey And Oracle”と非常に近い位置に紐づけられているのです。

第34位 “Weather Alive/Beth Orton

90’sから荒涼とした美しさをインディー・シーンで示してきたBeth Orton。50代を迎えた彼女が発表したこの”Weather Alive”では、その晩秋を思わせる枯れた味わいはますます深まっています。

本作のレコーディング・メンバーの多くはジャズの界隈から招聘され、必要最低限の出力を見せるアンサンブルが醸すのは控えめながら実に上質な気品。そこへ朝靄がかかったように幻想的なサウンド処理を加え、嫋やかに掠れてゆく世界観の中、Ortonの訥々とした歌唱が孤独に立ちすくむ様は奥ゆかしい気配を纏っています。それはJoni Mitchellがあの”Blue”で見せた美のインディー的再解釈とも捉えられるでしょう。

女性インディー・フォークという近年のトレンドの文脈でも語り得る1枚ながら、このムーヴメントを盛り立てる若き才能には決して生み出せない老練な趣が本作にはあります。彼女のひっそりとした貫禄が、この作品を古色蒼然としたインディー・フォークの名盤たらしめているのです。

第33位 “Dawn FM”/The Weeknd

あらゆるフィールドから素晴らしい作品が生まれた2022年を振り返ってみれば、The Weekndがサプライズ・リリースしたこのコンセプト・アルバムは景気づけにこれ以上ない名作でした。

オルタナティヴR&Bによって光沢ある闇を表現した初期のミックステープ群からスターとしてのポップ・アピールを振り撒く近作まで、あるいは彼が参照してきたディスコ・ファンクや80’sシンセ・ポップ、この”Dawn FM”にはこれまでの彼のレガシーがすべてパッケージされています。深い闇夜に陽光が差すまでのラジオ・プログラムを模したアルバムのストーリー性は、同時に彼の音楽的回顧録としても機能しているのです。

シリアスなメロウネスを通奏低音に淀みなく流麗なアルバムの進行も秀逸で、ことアルバムというフォーマットで評価するならば本作はThe Weekndのキャリア・ハイに位置付けるべき名盤です。彼の真骨頂、もしくは彼の集大成と表現し得る渾身のブラック・ミュージック・ハイブリッド。

第32位 “Aethiopes”/Billy Woods

Billy Woodsの創作意欲には実に驚かされます。なにしろ2枚ものアルバムをリリースし、そのどちらもコアなヒップホップ・ファンからの称賛を浴びたのですから。その2枚のうち、より粘性の強いアンダーグラウンド・ラップだったのがこの”Aethiopes”ではないでしょうか。

トラックはジャズを踏襲した肉感的なものではありますが、まるで蛇が這い回るような湿度の高い気味の悪さがそこには常に感じられるでしょう。そうした不気味さを背景にして展開されるラップはというと、抑制されたフロウが印象的で、やはり作品を覆いつくす不安感の演出に一役買っています。楽器も肉声もないまぜに、構成要素としてフラットに捉えているからこそのこの表現です。

しかし不思議なことに、本作には聴き手を選ぶような距離感は感じられません。親しみやすいとは言えないまでも、トラックが猟奇的なまでのフックを生み、その中でラップが引き立つことでピントが合いやすい作品に設計されているのでしょう。ただただ難解さに甘んじるのではなく、ヒップホップとしての普遍的な魅力も内包する如才のなさは痛烈です。

第31位 “Quality Over Opinion”/Louis Cole

Knowerでのエキセントリックな表現の中においても、Louis Coleが持つポップスの才能は常に埋没することなく滲んでいました。であれば、彼が肩の力を抜いてポップ・ミュージックに挑んだこの”Quality Over Opinion”がどれほどのポップネスを誇るかは言うまでもないこと。

ラディカルな性急さからスムースなジャズ・テイスト、ニュー・ジャック・スウィングを思い起こすキャッチーなフックに至るまで、本作でもColeのビート巧者ぶりは如何なく発揮されています。しかし、あくまでそれぞれの楽曲をポップスとして強靭に仕上げることで、その豊富なアイデアはアルバムにスリリングな躍動感を生みこそすれ、聴き手を翻弄させる難解さを撥ねつけているのです。

全20曲、70分にもわたる広大なアルバムを、退屈の余地を与えることなくエキサイティングにまとめ上げた彼の手腕には思わず惚れ惚れとしてしまいます。リズムの持つ本質的な躍動にここまで踏み込んだ作品は2022年には他になく、その上でポップなのですからその多幸感は破格と言えるでしょう。

コメント