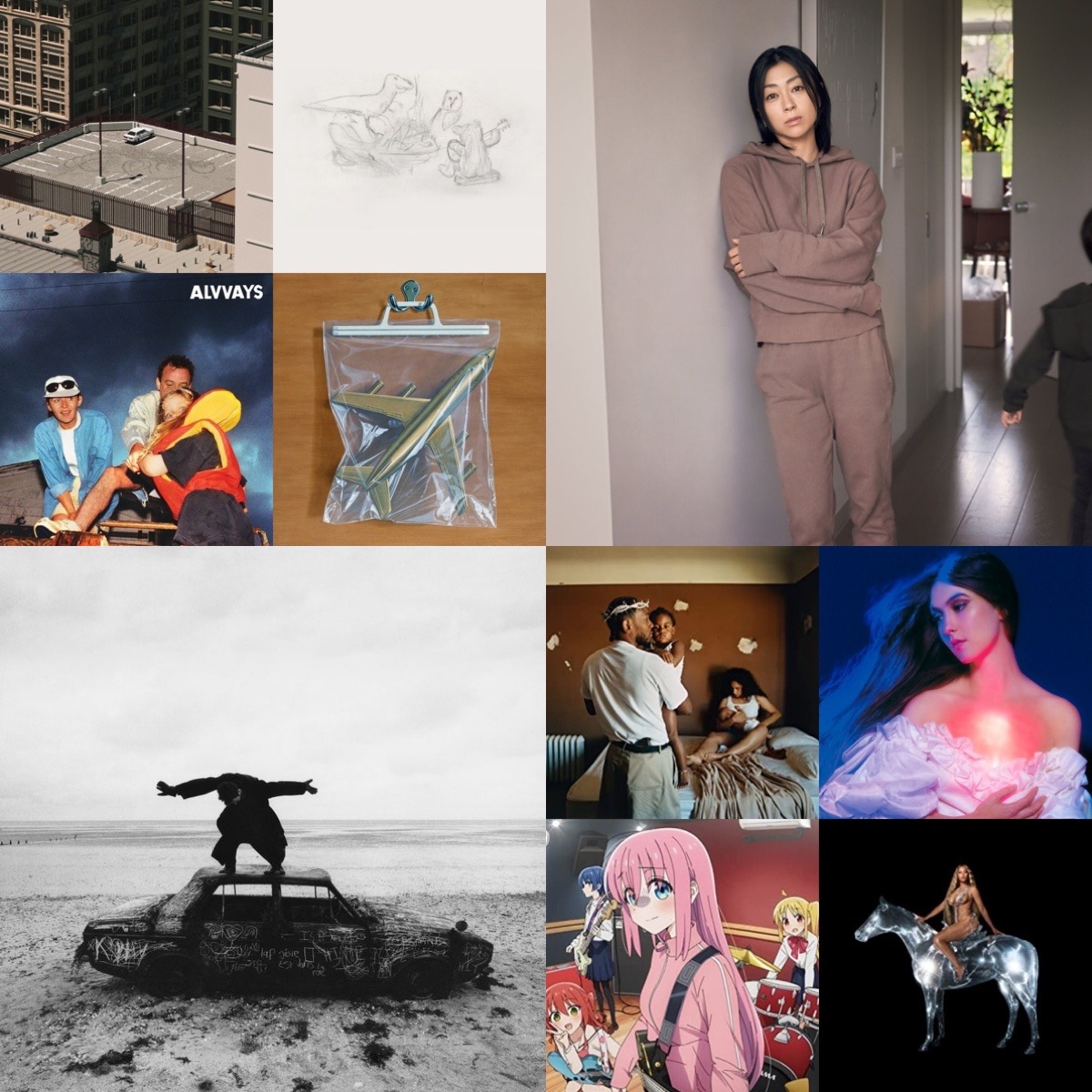

- 10~1位

- 第10位 “Ants From Up There”/Black Country, New Road

- 第9位 “Renaissance”/Beyoncé

- 第8位 “The Car”/Arctic Monkeys

- 第7位 “And In The Darkness, Hearts Aglow”/Weyes Blood

- 第6位 “Hellfire”/black midi

- 第5位 “春火燎原”/春ねむり

- 第4位 “Mr. Morale & The Big Steppers”/Kendrick Lamar

- 第3位 “Hold The Girl”/リナ・サワヤマ

- 第2位 “Being Funny In A Foreign Language”/The 1975

- 第1位 “BADモード”/宇多田ヒカル

10~1位

第10位 “Ants From Up There”/Black Country, New Road

昨年リリースの1st”For The First Time”でUKロックの期待の新星と持て囃された彼らですが、その豊かな創作には僅かばかりの散漫さが横たわっていたことは否定できません。しかしBC,NRはこの些細な欠陥にすら磨きをかけ、次なる一手を示してしまいました。

ジャズのフリー・プレイの方法論を汲み取ったポスト・ロック的な演奏のアプローチはバンドの技巧としてそのまま引き継がれる中、ソング・ライティングの能力が飛躍的に向上しています。それはSSWの奥ゆかしさを思い出させるメロディに関しても言えますし、ストリングスやホーンで壮麗なサウンドスケープを組み立てる全体像の構築美にも当てはまります。

あくまでナチュラルに、しかし同時に理知的。壮大なスケールを描きながら、インディー特有の陰影も巧みに織り交ぜる。ごく個人的な印象を述べればKing Crimsonの”Islands”にも似た表情も認められるのですが、おそらく多くの方は本作からインディー・ロックの金字塔と誉高いArcade Fireの”Funeral”を連想するのではないでしょうか。

2ndにして20’sのロック・シーンを背負うに足る才覚を示したBC,NRですが、本作のリリース後フロント・マンのIsaac Woodがバンドを離脱。そしてバンドはギグで過去の楽曲を演奏することを止め、新たな創作の歩みを始めています。この圧巻の傑作は、BC,NRの遠大な旅路、その第一章の終幕に過ぎないのかもしれません。

第9位 “Renaissance”/Beyoncé

現代ブラック・ミュージックの女帝の座をほしいままにするBeyoncé。批評的にも巨大な絶賛を浴びたマスターピース”Lemonade”の次なる一手として放たれた”Renaissance”で、彼女はリズムによる快感の極意に迫ります。

パンデミックによって物理的/精神的に閉鎖された人類社会の歓喜に満ちた「復興(=Renaissance)」をテーマに掲げたこの作品。その力強いエンパワメントを支えるのが躍動するビートです。R&Bという彼女の独断場から飛躍し、ディスコ/ハウスのクラブ的な切れ味のよさ、あるいはアフロビーツやレゲトンといったアフリカンで土着的なリズムを大々的に接収することで、ダンス・ホールの熱気が1時間にわたって完全に持続しています。

一方でエンディングではダンス・ミュージックにおける金字塔、Donna Summerの”I Feel Love”を大胆にサンプリングし、さらに遡ってモータウンの伝説Marvin Gayeをも作中で召喚してみせることで、彼女が絶えず表明してきた先達へのリスペクトも強靭に表現することに成功。”Lemonade”がブラック・ミュージックの境界を優雅に押し広げた横軸の作品だったのとは対照的に、本作はブラック・ミュージックの過去と現在、そして未来をひとつなぎにする縦軸の作品です。

音楽ジャンルや制作陣のキャスティングに拘泥することなく、悠然とリズムの究極を抽出し、真に肉体性のある音楽作品としてパッケージしてのけたBeyoncéの崇高な表現は正に女帝のそれ。音楽、人種、性、社会、それら全てを双肩に担って毅然と立ち続ける本作での彼女の高潔な姿に、私はかつてのMichael Jacksonの面影を確かに見出すのです。

第8位 “The Car”/Arctic Monkeys

Arctic Monkeysが前作”Tranquility Base Hotel & Casino”でシーンに与えたある種の当惑、それをダンディに紐解いてみせたのがこの”The Car”と言えます。

1stで見せた小生意気なガレージ・リバイバル・サウンド、あるいは暫定的にロック・ミュージック最後のヒット・アルバムであるところの”AM”で示したクラシカルかつヘヴィなギター・オルタナティヴ、これらに見られた推進力は本作においては希薄です。その代わりに提示されるのは、フランク・シナトラとスコット・ウォーカーの幸せな結婚が如きシルキーでシックな世界観。

しかし優美なストリングスに気を取られては、実のところ本作の妙味を捉えることはできません。アダルティな風格を纏うに足る成熟を見せたAlex Tarnerのソング・ライティングと歌唱に加え、気の利いたワウ・プレイや哀愁漂うフレージングでロック・テイストを与えるJamie Cookの表現力、作品をファットに支える盤石のリズム隊。あくまでこのアルバムの中心にあるのは、Arctic Monkeysというバンドのケミストリーです。

この1枚が、大衆がArctic Monkeysに求める音像でなかったことは確かです。しかし、その不実を補って余りある円熟と洗練を見せた本作は、バンドのキャリアにとって重要なものとなるでしょう。私が彼らの深化に後期The Beatlesの姿を連想させられるのは、あながち考えすぎではないのかもしれません。

第7位 “And In The Darkness, Hearts Aglow”/Weyes Blood

Pitchforkをはじめ数多のメディアから絶賛された”Titanic Rising”から3年の時を経て、Weyes BloodことNatalie Meringはその素晴らしき3部作の深遠なる世界へともう一歩踏み込むことを我々に許しました。

壮麗なオーケストレーションとハーモニーは教会音楽を思わせる神聖な響きを湛え、Meringの実に丁寧なソング・ライティングは70’sにおけるJoni MitchellやJudee Sillにも並び立つ女性シンガー・ソングライターの正統をゆくもの。そして彼女の歌声はたっぷりと憂いを含んだKaren Carpenterのように清冽とくれば、本作が名盤に特有の格調高い気配を纏う1枚であることは当然の結果と言えるでしょう。

そしてその気配には、凍てつく光とでも形容すべき異様な質感が発見できます。サウンドそのものはつとめて情緒的で有機的、しかし彼女が淑やかに表現する世界は冷ややかな内向性と絶望を示している。この二律背反が封じ込められた本作の深度は、かの”Pet Sounds”にも似た途方もないレベルに達しているのです。

さて、多くの古豪の名を持ち出したものの、”And In The Darkness, Hearts Aglow”は懐古的な名盤でもありません。クラシカルでありつつ、その細部には2022年が確かに感じられます。まるで前作にあったノスタルジーを抱き締め、その先へと進むように。シンガー・ソングライターが現代においてなし得る最善の表現、その一例こそが本作です。

第6位 “Hellfire”/black midi

活況を見せるサウス・ロンドンのポストパンク・シーンにおいて、black midiは常に最も残忍で最もフリーキーな音楽を鳴らしてきました。しかしこの”Hellfire”では、そこに僅かな変化が生じています。

David Bowieにも通ずる人を食ったようなニヒリズムを宿したGeordie Greepのヴォーカルが狂気を孕んで踊る中、カオティックなアンサンブルが傍若無人に振る舞う。その冷酷さとフリー・ジャズ的な幾何学性は、しばしば70‘s後期のKing Crimsonとの類似が指摘されてきました。本作でもそのスタイルは依然として継続されているものの、傾聴すべきはその抒情性です。

聴き手を蹂躙するカロリーの高さはそのままに、本作では随所にアコースティックな静謐やシンフォニックな気品が挿入されています。結果としてよりプログレッシヴ・ロック的な表情は強まっていますが、それは表面的な音楽性にとどまらず、アルバムとしての強度と様式美を感じさせるトータリティにまで浸透している総括的なもの。

聴く者を選ぶピーキーさを傲慢にも打ち出し、幸いにもその傲慢さに心を許したリスナーすら振り落としかねない過激な音の乱反射。2022年に、これほど豊かなプログレッシヴ・ロック(単なるカテゴリではなく、「前進的ロック」という本来の語義において)が産み落とされたことはまたとない幸運です。

第5位 “春火燎原”/春ねむり

春の生命の芽吹きが如く、魂の光が燃え広がる様……この”春火燎原”という題に込められた意味です。その魂の光は、なるほど確かにこの才能の炸裂とも言える恐るべき表現物の中で煌々と燃えています。

ポエトリー・ラップという表面的な音楽カテゴリで本作を語ることは不毛でしかありません。このアルバムで春ねむりは時に歌い、時に叫び、そして時に語るのです。彼女にとってその唱法、あるいは話法は大きな問題ではありませんし、さらにその最適に応じて彼女の声を取り囲む音楽は次々に姿を変えていきます。ヘヴィな轟音からヘヴンリーなメルヘンまで、その推移はあまりに迅速。

その膨大な選択肢によって手を尽くして彼女が主張するのは、生きることの美しさ。その一点のみに作品のピントが集約するからこそ、たとえ本作が1時間を超えるヴォリュームであろうと、そこに付随する音楽的な表現がどれだけ多岐にわたろうと、その必然性は揺るぎません。突如宮沢賢治の朗読をインサートする展開ですら、それは『よだかの星』の最後の一節、よだかの命が文字通りに燃え尽きるその瞬間なのですから。

私の音楽鑑賞の態度として、歌詞表現は必ずしも大きな意味を持ち続けるものではありません。それでもなお意識を言葉のひとひらへ引き寄せるだけの生命力が、彼女のもがきにはあります。正に”春火燎原”、魂の光の燃え広がりとはなんと正鵠を得た題であることか。

第4位 “Mr. Morale & The Big Steppers”/Kendrick Lamar

「キング・ケンドリック」の1855日ぶりとなる帰還、”Mr. Morale & The Big Steppers”はヒップホップの未来を一身に担う青年の肖像とも言える独白です。

ストリングスやピアノ、あるいは賛美歌のようなコーラスが嫋やかなムードを演出する一方で、そのビートとフロウに感じられるのは淡々とした内省的な表情。2つのエッセンスの乖離は、まるで彼のジレンマを音像によって描出するかのようです。終始Kendrick Lamar自身に向けられたリリックの鋭さと真摯さも、いっそう本作を閉じた表現物として成立させています。

Kodak BlackやGhostface Killah、PortisheadのBeth Gibbonsといった華やかな客演も目立つ中、彼らの貢献は結果としてKendrick Lamarの孤高のプレゼンスを引き立てる方向に作用します。「m.A.A.d city」コンプトンを、アフリカン・アメリカンを、音楽シーンを率いたかつての王は、荊の冠を戴き最後にこう告白します。”I choose me, I’m sorry”と。

彼は自身を選ぶ、そのことを荘厳さすらを伴って誠実に語りかける本作の表現物としての強度は途方もありません。ヒップホップの枠組すらも越えた、ブラック・ミュージックの普遍的傑作です。

第3位 “Hold The Girl”/リナ・サワヤマ

日本人であり、イギリス人であり、女性であり、クィア。屈折したアイデンティティから発せられる感情の奔流が1stアルバムだったのであれば、この”Hold The Girl”はリナ・サワヤマがその奔流をすら抱擁し、新たな地平を見据えた高潔なファンファーレです。

本作を聴いて何よりも驚かされるのは、サワヤマの強靭な歌唱とメロディの存在感。屹立するその姿には彼女が敬愛するBeyoncéの面影が重なる一方で、メロディの訴求力やわざとらしさすら覚える旋律の運び方、わけても「サビ」が明確に感じ取れる展開には確かにJ-Popの痕跡が窺えます。この歌への誇り高い自意識があるからこそ、彼女が抱える社会への嘆きや怒りすらも、ポジティヴィティに還元されるのです。

そしてメロディの力強さを基軸にした作品だからこそ、本作ではシンセサイザーがカラフルな色彩を見せる瞬間や、無機質なビートが淡々と鳴らされる展開、アリーナ・ロック的なスケールの広がりをも含む、多彩なサウンド・プロダクションが可能となっています。そのレンジの広さに振り回されるどころか、むしろ歌唱の説得力を高める華やかな化粧として掌握しきるサワヤマの表現力の崇高さは格別。

2022年の音楽シーンを俯瞰すれば、そこにはコロナ禍の混乱と不安から脱出せんとするポップネスというテーマが発見できます。そのテーマにサワヤマの表現の本質は前提として近似していますし、本作によって彼女はそのスタイルをより高みへと至らしめました。

第2位 “Being Funny In A Foreign Language”/The 1975

現代ロック・シーンを牽引するThe 1975、最新作”Being Funny In A Foreign Language”においても彼らはその重たい期待に軽やかに応えてみせました。

80’sソフィスティ・ポップ、「ウォール・オブ・サウンド」、”The Joshua Tree”、シューゲイズ……この作品でThe 1975が表現する音楽性は、ポップスの歴史へのリスペクトと鮮やかな再構築です。大作の傾向にあった過去のカタログに比して、44分というロック・レコード的でコンパクトなパッケージの中でこれだけのクロスオーヴァーを果たすクリエイティヴィティには平伏するばかり。

また、本作でプロデューサーに迎えられたJack Antonoffの貢献にも注目すべきでしょう。Lana Del Reyの諸作やTaylor Swiftのインディーへの傾倒”Folkrore”で見事な手腕を発揮した彼のオーガニックなサウンド・メイキングが、カラフルなThe 1975の音楽に見事な陰影を与えています。そしてその陰影が、結果としてポップネスを増強させる相互作用の美しさときたら。

単にインディー・ロックと呼ぶにはあまりにハッピーで、しかし単にポップスと呼ぶにはあまりに重厚。両者のバランスを絶妙に測り、ロックのフィールドから高らかにポップスを表現してみせた、2022年最良のポップ・アルバムこそがこの1枚でしょう。

第1位 “BADモード”/宇多田ヒカル

宇多田ヒカルが”BADモード”で描いたのは、J-Popという領域の恐るべき現在地に他なりません。

Floating PointsにA.G.Cook、小袋成彬といったプロデューサー陣が構築したサウンドスケープは緻密かつ空間的。”Fantomé”で展開してみせたハウス的なブラック・ミュージックの表現をより軽やかに、余白を残しつつ提示することで極めてナチュラルで気品ある音楽がそこには生まれています。生活感の滲む歌詞表現も、あるいはその点に大いに貢献しているでしょう。

わけてもFloating Pointsの関与した楽曲、”BADモード”、”気分じゃないの (Not In The Mood)”、”Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-“はどれも瞠目に値します。これらの楽曲がアルバムとしての”BADモード”の通奏低音を示し、既発のシングル群を多く収録した本作に統一感を与えているのです。

宇多田ヒカルの美しくも個性的な押韻のセンス、あるいはリズムに対するメロディのアプローチも健在で、その高尚な音像に飲まれることなく「宇多田ヒカルの作品」として本作を成立させています。その歌唱の主張が、この驚くべき名作は「J-Pop」であることを証明してしまっている……この絶望的な表現たるや。

そう遠くない未来に、”BADモード”は宇多田ヒカルの最高傑作として語られることになるでしょう。同時に、ときにガラパゴス的な発展に甘んじてきたJ-Popがその本質を損なうことなくポピュラー音楽のフロンティアに立ち得ることを示した、偉大なるマイルストーンとしても。

コメント