今回は久しぶりにMJ全アルバム・レビューを更新していきましょう。前回が『デンジャラス』でしたから、当然扱うのは1995年リリースの『ヒストリー』。過去4作品のレビューは↓からどうぞ。なかなかアツい力作揃いでございます。

実は今回の投稿、色んな意味でメモリアルなものとなっております。まず1つに、このレビューが「ピエールの音楽論」にとって200本目の投稿になるということ。いやぁ、ずいぶん遠くまできました。ブログ開設から4年も経ってますからね。

で、そんな記念すべきタイミングで扱うものはやはり特別な方がいいだろうと。そこへいくとこの『ヒストリー』はお誂え向きです。なにせ、私が人生で初めて意識的に向き合った音楽作品、私の音楽人生の起点となる1枚ですから。

以前投稿した「私を構成する42枚」でも、何よりも真っ先に挙げた作品。このアルバムを聴いた10歳のあの日、私の人生は真の意味で始まったと言ってもまったく大袈裟ではありません。

しかしそれゆえに、なかなか本腰を入れて語る勇気が持てずにいまして。それにこの作品、音楽性もその背景もあまりにシリアスで、聴いていても書いていてもハッピーな気持ちになれそうにもない代物で。

ずっと二の足を踏んではいたんですが、諸々タイミングが合ったのかなと。いい機会と思って、立ち向かっていきたいと思います。いざ尋常に。

「キング・オブ・ポップ」の失墜

さて、MJ全アルバム・レビューでは毎回、前作からの彼の歩みを確認するところから始めてきました。いかんせん彼が寡作家ということもあって作品間の繋がりを持たせる必要があり、かつこの企画自体にマイケル・ジャクソンの伝記のようなニュアンスを持たせたいという目論見もあっての措置です。

ただ、もうこの時点で気は進みません。何故ならば、『デンジャラス』からこの『ヒストリー』に至るでの4年間は彼にとって最悪の時期に他ならないから。

前作『デンジャラス』はやはり飛ぶように売れ、アルバムを引っ提げてのワールド・ツアーも大盛況。ツアーの傍ら出演したスーパーボウルのハーフ・タイム・ショーも、アメリカのショウビズ界における伝説となりました。(広く知られている話ですが、ハーフ・タイム・ショーの伝統はMJの出演が発端となっています)

『スリラー』で音楽シーンを支配してからおよそ10年、「ポップスの帝王」の玉座はますます堅牢なものになり、マイケル・ジャクソンが史上最高のエンターテイナーであることは世界中誰もが認めるところでした。1993年のあの日までは。

MJと親しくしていた当時13歳のジョーダン・チャンドラー少年が、彼から性的虐待を受けたと告発。マイケル・ジャクソンの栄光は、いともたやすく崩壊することになります。

……端的に事実だけを述べたいと思います。この告発の真相はジョーダンの父エバン・チャンドラーがMJの財産を目当てに引き起こしたまったくのでっちあげであり、MJは不毛な裁判で時間を浪費することよりも、和解金による示談を選びました。

この事件の恐ろしさの本質は、エバン・チャンドラーの邪悪な欲望だけにはありません。確たる証拠なくして執拗にMJを立件しようとした検察の悪辣、スーパー・スターの醜聞にハイエナのように群がり尊厳を踏み躙った世界中のメディアの浅ましさ、そしてまんまとメディアに踊らされ血の流れないリンチに興じた大衆の愚鈍。その全て、いいですか、その全てが、マイケル・ジャクソンという稀代の才能を破滅の寸前にまで追い込んだのです。

この時のMJの心中を察するなど、私如きには到底できません。ただ1つ明らかなことは、悲嘆、不信、憤怒、孤独、絶望……ありとあらゆるネガティヴな感情に彼は苛まれたということ。かねてから親交の厚かったエリザベス・テイラーに自死を仄めかすほどに、彼は脅かされていきます。

そして、それこそが本作の出発点なのです。彼は粉々にされた「ポップスの帝王」の威厳を取り戻すため、そして何より引き裂かれた魂の悲痛な叫びをなんとかして音楽に昇華するため、キャリア初の2枚組作品を発表します。

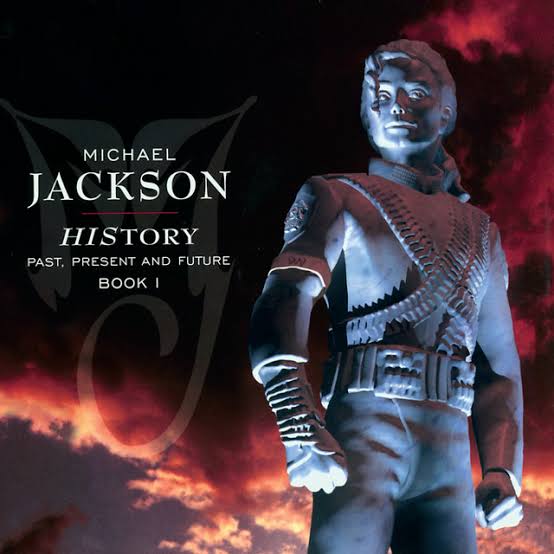

ディスク1は過去のヒット曲を収録したベスト・アルバム、ディスク2は新曲によるオリジナル作品、その作品に冠された名前は“HIStory: Past, Present, Future, Book I”。それは彼のすべてを物語り、歴史を詳述せんとする試みでした。

「怒りのアルバム」としての『ヒストリー』

……いつにもましてポエミーで鬱陶しい口ぶりでしたでしょう?こうでもしないと書けんのです、こんな馬鹿げた話。何もかもが忌々しい。

さあ、気を取り直して、いよいよアルバム本編の話を。さっきも触れたように2枚組ではあるんですが、ディスク1の“HIStory Begins”はベスト・アルバムということで割愛、今回語るのはディスク2の“HIStory Continues”の方です。

まずは1曲目の『スクリーム』から。実妹ジャネット・ジャクソンとのデュエットでも話題を呼んだ楽曲ですね。プロデュースにもやはりジャネット陣営、あるいはプリンス人脈でもありますジャム&ルイスが参加しています。

アッパーなダンス・チューンでの開幕というのは過去作の前例に倣った格好ですが、イントロのサウンドから本作の個性がはっきりと嗅ぎ取れますね。何かの装置が起動するようなデジタル・ノイズが流れる中、MJの雄々しい咆哮とガラスの割れる音によって楽曲が始動します。

このガラスが割れる音というとは『デンジャラス』でも出てきたエフェクトなんですが、そこから聴こえてくるビートの質感がまったく違いますね。もっとずっとハードで、俊敏に駆け抜けるというよりは激しく叩きつけるような印象で。

この辺は当時のジャネット、それこそ『リズム・ネイション』なんかとの呼応とも見れるんでしょうけど、いざMJが歌い出したらば

Tired of injustice

Tired of the schemes

The lies are disgustin’

So what does it mean, damn it ?

不正にはうんざり

陰謀にも飽き飽きしてる

嘘には反吐が出るよ

どういうつもりだ?クソッタレ

『スクリーム』より引用 (抄訳:ピエール)

とまあ、あからさまな怒りの爆発です。サウンドのパワフルさのおかげでアグレッシヴなエネルギーに変換されてはいるものの、相当に痛々しいものですよね。あるいは、こうしたサウンドでもなければ荒れ狂う激情は表現できなかったのか。

この『スクリーム』で顕在した、『ヒストリー』の怒りのアルバムという性質、それは今後も度々聴こえてくるものです。ここからは音楽性で2つにカテゴライズして、詳細を見ていきましょう。

『ヒストリー』のロック・サイド

まずはロック的な手法について。『今夜はビート・イット』に『ダーティー・ダイアナ』、それから『ギブ・イン・トゥ・ミー』と、『スリラー』以降のアルバムには必ずロック・ナンバーが1つは収められてきましたから、その慣例に従ったものと言えます。

本作におけるそのポジションは2曲ありまして、『ゼイ・ドント・ケア・アバウト・アス』と『D.S.』。どちらも本作の中でとびきり苛烈な楽曲と言えます。ちなみに2曲とも、あのスラッシュが客演しています。これも前作『デンジャラス』に続いての登用ですね。よほど彼の腕に惚れ込んだようです。

まずは『ゼイ・ドント〜』ですが、これはあの『ウィ・ウィル・ロック・ユー』に着想を受けたというアンセミックなナンバー。力強く規律的なビートが行進する中、「奴らは僕たちのことなんてどうだっていいのさ」と厳しく批判していきます。それは最早彼個人の不平不満の域を越え、プロテスト・ソングとして機能するレベルに昇華してあるんですが。

そして『D.S.』、こっちはもっと苛烈でね。タイトルはDom Sheldonという人物のイニシャルで、ヘヴィなギター・リフを従えて「Dom Sheldonは冷酷な奴だ」と繰り返し歌われています……が、これは実際にはトム・スネドン検事のこと。件の疑惑で、MJを執拗に追い込んだ人物です。根っからのお人好し(ゆえにあのような地獄を生んだのですが)である彼が、作中で個人攻撃に及んだ例など後にも先にもこれっきりでね。

これまでMJがロック・サウンドを纏ってきた意図として、ポップ・スターのスパイシーな一面の演出というものがあったと思うんです。彼が折に触れ言及するプレスリーのような、ただ全年齢的ではない過激さを伴ったアイドルとしての自己プロデュースとして。ダイアナ・ロスへの恨み言とも取れる『ダーティー・ダイアナ』だって、ある種のゴシップを焚きつけるような茶目っ気ありきでしょうしね。

ただ、もう『ヒストリー』に至っては彼にそんな余裕はありません。より端的に、感情の荒ぶりを吐き出す手段としてのロックが本作では持ち込まれています。どちらも聴いていてあまりに痛々しいですから。もしかするとそれは、グランジの台頭以降シーンで顕著になった暗澹たるロックの表現という流れを汲んだものなのかもしれません。

こと史上最高のポップ・スターである彼にとって、この装いは食べ合わせとしてはよくないのかなというのが率直な感想です。なまじポップ・センスが強靭で、かつ歌声にもポジティヴな成分が強いMJですから、すごく強引で無茶なサウンドに聴こえてくるんですよ。そうせざるを得ない背景があったことは確認済みとはいえね。

『ヒストリー』のヒップホップ・サイド

で、こうした攻撃的なサウンドであれば、時代の中でロック以上に適切なものがあるじゃないですか。そう、ヒップホップです。本作でも彼はヒップホップに接近していて、『ディス・タイム・アラウンド』と『2BAD』の2曲でラップを取り入れています。

前者では東海岸の伝説ノトーリアスB.I.G.を、後者ではNBAのスターであるシャキール・オニールをフィーチャーしています。どちらも彼を取り巻く悪意に対する強烈なカウンター(タイトルからして「今度こそは」と「お生憎様」ですからね)で、過激に跳ねるビートが痛快なナンバーです。

うん、こっちの方がナチュラルな印象がありますね。効きすぎなくらいにパンチが効いているとはいえ、MJのルーツでもあるファンクネスというのをしっかりと落とし込めている。やはりヒップホップもブラック・ミュージックですから、舞台としてはMJにとって馴染みがいいのも頷けます。それに単純な怒りというよりは挑発的なニュアンスが強いので、MJ元来のパフォーマー・シップも上手く出力されている気がします。

そしてポスト・ヒップホップのビート・センスとして、彼のキャリアでも白眉と言える楽曲が誕生してもいます。『タブロイド・ジャンキー』というナンバーです。タイトルが示す通り、タブロイドをありがたがる大衆への批判と警告という、やはりシリアスでネガティヴな主題ではあるんですがね。

ヴォイス・パーカッションを交えたビートの構築(アイコンでもある「フォー!」をビートに取り入れるなんてなかなかキレてますよね)に、俊敏なリズムにまとわりつく優雅なコーラスとストリングス、毒々しさと瑞々しさ、そして気品をブレンドした歌声、その全てが相互作用を起こす傑作ですよ。

個人的に前作『デンジャラス』収録の『フー・イズ・イット』の正統進化と見做すべき楽曲だと思っていましてね。セクシーさと繊細な洗練を90’sのビートに乗せて、ダークなR&Bに仕上げるという、余りにニッチながらMJの表現力が冴え渡る表現として評価されるべき流れです。

「嘆きのアルバム」としての『ヒストリー』

ここまでに見てきた6曲で、はっきりとMJは怒りを露わにしています。ただ、それだけならそこまでヘヴィな作品にもならないと思いません?それこそロックでもヒップホップでもそういうムードの作品はいくつもある訳で、かつ怒りというのはどこまでいっても外向的な感情ですから。エネルギーが放出されているうちは、それをポップスにすることは「キング」にとっては造作もないこと。

問題はここから。『ヒストリー』に織り込まれた、MJの嘆きの成分です。

『スクリーム』と『ゼイ・ドント〜』という、キラー・チューン的なオープナー2曲に続いて収録された『ストレンジャー・イン・モスクワ』を聴いていただきましょう。

MJがワールド・ツアーでモスクワに滞在した際の経験に基づいた楽曲なのですが……おそらくは、彼の40年以上のキャリアで最も悲壮感に満ちたバラードと言えるでしょうね。冷たい雨音から始まり、左右にパンされた音響的なビートが静寂に染み渡っていくように展開されます。

「モスクワの異邦人」という、街と孤独をテーマにしたメロウなバラード。似たようなモチーフのものが、実は彼のキャリアには存在します。『スリラー』収録の『ヒューマン・ネイチャー』ですね。

あちらは登場する都市はNY、そして孤独へのMJの眼差しはどこか愛おしげなものでした。「みんなは何故?って聞くだろうけど それがありのままの僕なのさ」、「この生き方を気に入ってるんだ」と、いたずらっぽく不理解を肯定してみせていた。ところが『ストレンジャー〜』では、「どんな気分だと思う?一人っきりで心の内側まで冷え切ってしまったら」と、同情を乞うような弱々しい表現になってしまっています。

過去の楽曲との対比ゆえに見えてくるMJの胸中として、もう1曲挙げておきましょう。こちらもアルバム前半の楽曲で、『アース・ソング』。

イギリスで最もヒットしたMJの楽曲でもあるんですが、『マン・イン・ザ・ミラー』以来続く彼のメッセージ・ソングの伝統を継ぐものです。ただし、「鏡の中の男から始めよう」、「世界をよくしたいなら 自分を見つめて変化を起こすんだ」と人々を導いた『マン・イン・ザ・ミラー』、あるいは「君と僕で世界を癒そう」と優しく語りかけた『ヒール・ザ・ワールド』とは決定的に異なる温度感なんですよ。

日の出、雨、花畑、かつて語った夢、私たちが勝ち取ったと思っていたもの全て……それらは一体どうなってしまった?と悲しげに問いかけ、コーラス部に至っては言葉すらなくただ嘆くばかり。メッセンジャーとして極めて自覚的だったMJが、我々になんの道標も与えようとしない訳です。

この2曲から明らかなのが、MJには我々の方に向き合う準備ができていないということ。ただ彼は内なる孤独に震え、世界の惨状を憂うことしかできていない。厳しいことを言えば、「キング・オブ・ポップ」の振る舞いとしては褒められたものではありません。それも当然のこと、彼は最早玉座を追われた身ですからね。

もっとも、この2曲は『タブロイド・ジャンキー』と並んで『ヒストリー』の中で最も優れた作曲でもあるとも思います。『ストレンジャー〜』の透き通ったサウンドスケープや、『アース・ソング』の終盤で聴こえるゴスペル的な巨大なスケールは、端的に言って魅力的で普遍的ですからね。そこにポップスとしてのポジティヴィティが一向に作用しないというのが辛くもあるんですが……

あるいは、この文脈で『チャイルドフッド』についても語っておきましょう。

「僕の少年時代をどこかで見なかった?心の中の落とし物をずっと探してるんだ」、「みんな僕をおかしいと言う 僕があまりにも当たり前のものを愛しているから」、「どうか僕を判断する前に 僕を愛する努力をしてほしい」……ディズニー映画を思わせるメルヘンチックなサウンドの中で、震える歌声で彼はこう語っています。

私はこれらの楽曲から、ジョン・レノンのソロ1st『ジョンの魂』との共通点を見出したりもしますね。想像し得る成功の全てを勝ち取った人物が、深い懐古と内省、そして傷心を告白するという極めてパーソナルな音楽作品として。

ただ、MJにこれされちゃうとなぁ……ロック的な怒りのセクションでも語りましたが、チャーミングで強靭なスーパー・スターがここまで痛々しい音楽を発表するということに、とてつもない精神的な負荷を覚えてしまいます。それは私がマイケル・ジャクソンを1人の人間として愛しているからなのかもしれませんが。彼に「僕を愛する努力をしてほしい」なんて歌わせちゃ駄目だし、歌わせてしまった我々人類は深く反省せねばなりません。

「歴史」、あるいは「彼の物語」

『ヒストリー』の歪さ

怒り、そして嘆き。この2つのネガティヴィティが『ヒストリー』のエンジンとなっていることをここまでに確認してきました。そしてこれらの要素が本作をアルバムとして聴きづらいものにしてしまっていることは、アルバム・レビューの観点から指摘せざるを得ません。

これまでのレビューでも触れてきた部分ではありますが、元々MJってアルバム・メイクが決して上手くはないんですよ。なにせ、名曲のパワーだけで聴かせてしまおうというかなりヤンチャな作風ですから。

ただ『ヒストリー』に関しては、そのパワーが音楽的な外向きのベクトルではなく、彼の心情の吐露へと内向きになってしまっている。それゆえに意識がアルバムとしての連続性に及ぶことが難しく、ぶつ切りになっている感覚は否めません。

MJだってそのことを理解していたんでしょう。アルバム中盤で、露骨なギア・チェンジを図っていますから。ザ・ビートルズのカバー『カム・トゥゲザー』から『ユー・アー・ノット・アローン』へというラインがありますね。

『カム・トゥゲザー』は彼が主演を務めた1988年の映画『ムーンウォーカー』のフィナーレで既に披露されているものです。これ、数あるザ・ビートルズのカバー・ソングでもかなりいい出来だと思いますよ。ギラギラしたカリスマを放ちながら、ソリッドなロック・サウンドでヘヴィに聴かせるいい解釈です。時期的には『バッド』の頃の録音で、あのバタバタしたプロダクションが上手く噛み合ってもいますしね。

そして『ユー・アー・ノット・アローン』、史上初となるビルボード初登場1位という記録を打ち立てた、本作最大のヒット曲です。カバーを除きこのアルバムで唯一MJが作曲にクレジットされていない(そして本作唯一のラヴ・ソング)んですが、書いたのはR・ケリー。筆舌に尽くしがたい性的暴行が暴露されキャリアは失墜したものの、少なくとも当時の彼の音楽的才能は確かなものです。MJの歌ったバラードでも屈指の名曲じゃないかな。

このブロックでのMJが、実に伸び伸びとしていてね。『カム・トゥゲザー』は先述の通り録音自体随分前のものだし、『ユー・アー・ノット・アローン』もエレガントなサウンドの中で広がる慈しみ深い歌声が見事です。きちんと心が安らぐ瞬間を用意してはいるんですよ。

ただ、このセクションがかえってアルバムを歪にしている。この後に控えているの、さっき触れた『チャイルドフッド』ですからね。バラードという共通項はあるので、表面的な接続はできていそうなものですが、せっかくポップスという架空の桃源郷でくつろいでいたのに、MJの孤独という辛い現実に引き戻されてしまいます。

聴いていてテンションの持っていき方が分からないんですよね。しかもそこから『タブロイド・ジャンキー』からの『2BAD』ですよ、ここでまたもMJブチギレてるんです。ちょっとキツイな……

『ヒストリー』の美しさ

とまあ、厳しい物言いをしてきましたが。『ヒストリー』はMJアルバムで唯一、「ちゃんと終わる」アルバムなんですよ。どういうことか。

これまでの彼のアルバムって、中身はすこぶるよくとも「あ、ここで終わりなのね」という尻切れトンボなことが常でした。一番酷いのが『バッド』かな。レコードだと『スムース・クリミナル』、CDなら『リーヴ・ミー・アローン』がラスト・トラックなんですが、聴いていてまったくクライマックスのカタルシスがないんですよ。『マン・イン・ザ・ミラー』なんて絶好の曲があるのになんでそうなるかな……と常々思っています。

ただ、『ヒストリー』はラストの3曲でしっかりとアルバムをまとめにかかります。まずは表題曲『ヒストリー』から。

ムソルグスキーの『キエフの大門』で厳かに始まり、様々なナレーションを挟みつつ1分にわたってジワジワとテンションを高めていきます。そしていよいよ歌い出せば、『ゼイ・ドント〜』にも通ずるどっしりしたビートで進行。しかしコーラス部に向かう中で途端に慈愛に満ちた優しさを浮かべ、大帝国の国歌を思わせる壮大な表情を提示する……かなり重厚な作りの楽曲です。

そして肝心なのが、この大帝国の国歌という感覚。そう、MJはここにきて「キング・オブ・ポップ」として自身の帝国に凱旋しようとするんです。ここまでの怒りや嘆きをすべて背負い、それでもなお「誰もが日々歴史を紡ぐのだ」と歩みを止めようとせず、「国々よ歌い給え この世界に調和を齎そう」と「キング・オブ・ポップ」は語りかけます。

ここまでの道中があまりに悲痛であったからこそ、この宣言の威風堂々たる風格、不撓不屈の精神に意味が生まれています。「歴史」を題に冠したアルバムとしてこれ以上ない幕引きだとは思いませんか?……ここで終わっていればね。

はい、このアルバム、『ヒストリー』なんて名曲で終わることなく、まだ続きます。引き際をいまいち弁えないわんぱくさ、これもMJの悪い癖ではあるんですが、こと『ヒストリー』に関してはここから先も極めて重要です。天晴れなフィナーレの後に始まるのは、『リトル・スージー』という楽曲。

こちらもクラシック音楽の引用から始まりますが、ここで引かれているのはモーリス・デュリュフレというフランス人作曲家の『レクイエム』の一節『慈悲深きイエス』。その荘厳さの後に、オルゴールのネジを回す音が差し挟まれ、オルゴールに合わせて少女(おそらく彼女が「小さなスージー」)のハミングが聴こえてきます。

かと思えば凄絶なオーケストラ・サウンドが悲惨なインパクトをもたらし、「誰かが小さなスージーを殺した 歌うのが大好きだったあの子を」という衝撃的な歌い出しから本編が始まります。

過酷な環境の中にあったあどけなき魂が、誰とも知らぬ悪意によって打ち砕かれ、人々の無関心ゆえにその末路は救われることもなかった……あまりに明白ですが、この「小さなスージー」はMJのことでしょう。彼の心の中にある、純白の精神の擬人化に他なりません。

あくまで三人称的に、物語として進行する楽曲ではありますが、ともするとその言葉はここまでに展開された13曲のどれよりも残酷です。「野次馬の1人が漏らした 「あの子の人生には何の意味もなかった」 あの子の顔にただ浮かぶのは苦悩の痕」、「あの子が歌うのはその絶望を誰かに理解してほしかったから」、「あの子には分かっていた 自分を気にかける者などいないと」……

何故ついさっき『ヒストリー』で再び気丈に立ち上がった彼が、ここでまたしても悲愴を歌う必要があるんでしょう?下手をすると前曲のカタルシスを粉々にしかねない訳でしょ?ただ、ここにもやはり意味があります。『ヒストリー』というアルバム、その最大の意味が。

思うに、『リトル・スージー』はプレリュードなんです。アルバムの最後に収められた、『スマイル』のための。MJが敬愛するチャーリー・チャップリンの映画『モダン・タイムス』で用いられた楽曲で、多くのシンガーによって歌われてきたスタンダード・ナンバーです。

That’s the time you must keep on trying

Smile, What’s the use of crying

You’ll find that life is still worthwhile

If you just smile

辛い時こそせいいっぱいやってみるんだ

微笑もう 泣いたって仕方ないんだから

人生にはまだ素敵なことがいっぱいあると分かるはずさ

笑顔を浮かべさえすればね

『スマイル』より引用 (抄訳:ピエール)

……はっきり言ってしまえば、『ヒストリー』というアルバムそのものが、この楽曲に至るまでの道程でもあります。怒りに震え、悲しみに打ちひしがれ、孤独に襲われ、絶望に苛まれた彼が、それでも、それでも微笑もうと思えるまでの。

それはこのアルバムのタイトルにも明らかなこと。原題のスペルをよく見ていただきたいんですが、”History”ではなく”HIStory”となっていますよね?ここには単に「歴史」というだけではなく、「彼の物語」という意味も込められているんです。

つまり、それまでの重苦しい楽曲から『ヒストリー』のクライマックスまでで「歴史」としての『ヒストリー』を結び、『リトル・スージー』での絶望から『スマイル』での気高い決意までで、「彼の物語」としての『ヒストリー』を結ぶ。そうした構造になっているんですね。

それはあまりにも個人的なドラマであり、それをこのアルバム1枚から掴み取るというのはおそらく困難なことだと思います。そういう意味でのポップスとしての配慮には欠けるんですが、でもMJが最後に『スマイル』を歌ってくれて、本当によかった。私がマイケル・ジャクソンという1人の人間を尊敬し、心から愛する理由の最たるものが、このフィナーレにこそありますから。

まとめ

……これはもうレビューじゃないな。音楽的にどうこうみたいな話をほとんどしてませんからね。こうなっちゃうだろうという予感もあったので、レビューを躊躇していたという節もあったんですがね。案の定です。

ただ、この『ヒストリー』に限ってはそれでよかったのかなと、書き上げた今となっては思います。『ヒストリー』にとって重要な部分は音楽的な革新性ではなく、彼の感情の音楽化という作業そのものにあるでしょうし、何より私が語れる『ヒストリー』はそういうものでしかないので。

なので、この文章を読んで、いっちょ『ヒストリー』聴いてみるか!となる人がほとんどいないであろうことも予想はついてますよ。仕方ありません、私もぶっちゃけると音楽的な意味で名盤だとは思っていませんし、やっぱり辛いアルバムですから。私もきっともう何年かは聴かないんじゃないかな。

それでも、この『ヒストリー』が私にとって何よりも重要な1枚であることは変わりません。改めて、マイケル・ジャクソンに、このアルバムに出会えて、本当によかった。それを実感できただけで、意義のあるものになったかなと思います。この極めてエゴイスティックな文章で、とりあえずこいつマイケル・ジャクソン大好きなんだなってことが伝わればもうそれでいいかな。ではでは、この辺りで。

コメント