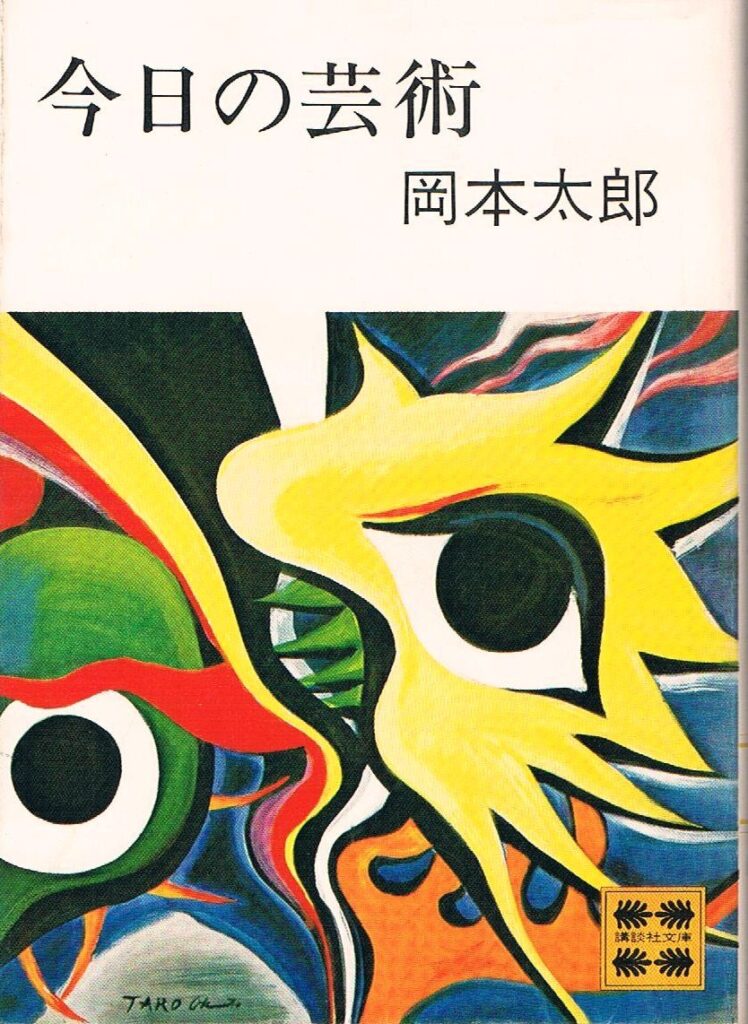

前回に引き続き、岡本太郎の『今日の芸術』の書評です。まだ前回の投稿をお読みでない方はまずそちらを読んでからこの記事をお読みになることをオススメします。

前回と同じく、ポピュラー音楽という視点から岡本の思想を咀嚼していこうという試み、今回は第4章「芸術の価値転換」から見ていきましょう。

芸術における3つの「いけない」

「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない。」

『今日の芸術』より引用

本書における最も有名かつ、最も衝撃的な宣言ではないでしょうか。一見芸術において必須にも思えるこうした優秀さの一切を、岡本は不要であると断言しています。

ここは言葉のインパクトに飲まれず、極めて慎重に理解していく必要があるかと思います。

この主張にも、やはり岡本の「芸術とは人間的な歓喜のための存在である」というテーゼが前提にあります。アヴァンギャルドなもの、既存の常識から飛躍した新たな問題の提示、こうしたものを真の芸術とする彼にとって、単にきれい、見目心地よいものは芸術の第一義からかけ離れたものとなるのは当然です。

本書で例に挙げられている芸術家に、ピカソやゴッホが挙げられています。今日では異論の余地なく偉大な画家ですが、ピカソが開拓したキュビズムは「子供の落書きのようだ」「支離滅裂で破綻している」という嘲笑と共にありましたし、ゴッホに至っては生前まったく成功せず、画壇の同志にも評価されなかったのです。

それは、彼らの芸術がそれまであった何もかもを超えたものだったから。まったくもって新奇で、従来の価値観だけではとても鑑賞できる代物ではなかったから。そう岡本は言うのです。そして今日、我々はピカソやゴッホの提示した「新しさ」を掴み取り、芸術として楽しむことができるのだと。

ただ、芸術に明るくない(この物言いも岡本にとっては許しがたいものでしょうが、便宜上許していただきたい)私にとって、この説明だけではやはり掴みにくいものがあります。例によって音楽になぞらえて見ていきましょうか。

「芸術はうまくあってはいけない」とジミー・ペイジ

「うまくあってはならない」、要するに技巧的であることからの解放です。ここを紐解くのに適切な例として、私はジミー・ペイジを挙げたいと思います。

ご存知レッド・ツェッペリンのリーダーでありギタリスト、多くのアーティストに影響を与えたギターの現人神の1人ですが、彼のギター・プレイはしばしば「下手」というレッテルを貼られることもあります。

この指摘は、得てしてギターを演奏する人からなされることが多いと思います。タイム感はズレているし、指も満足に動かないことがある、なるほど確かに上手くはないかもしれません。

同時代のギター・レジェンド、それこそペイジと並び3大ギタリストと称されるエリック・クラプトンやジェフ・ベックと比べれば、そのテクニックは一段劣って聴こえてしまうということなのでしょうが、そういう指摘をして悦に入る人は、岡本に言わせれば芸術の真髄を理解していないことになります。

ギターが速く、巧く弾くことができる、確かにそれは一見いいギタリストの条件のように思えるかもしれません。ですが、それだけを根拠に音楽を判断することは本質的ではないのです。

ペイジのギタリストとしての真の魅力は、極めてクレバーな進行、そしてブルースやケルト音楽、それにロックをハイブリッドしたオンリー・ワンのスタイルにあります。そしてこれこそ、ジミー・ペイジの偉大さの所以です。

ここのところを見落として、テクニックばかりを求める人は、この岡本の主張をよくよく胸に刻む必要があるのではないかと思います。「芸術はうまくあってはいけない」のです。

「芸術はきれいであってはならない」と『トラウト・マスク・レプリカ』

次に考えていくのは、「芸術はきれいであってはならない」。

ここで留意しないといけないのは、この主張は決して「芸術は美しくあってはならない」と同義ではない、ということ。むしろ岡本は美しさは芸術に欠かすことができないものだとしています。

単に型にはまった「きれい」と、精神の内側からこみ上げる「美しさ」には大きな隔たりがあるというんです。この主張を読んでいる時、私はキャプテン・ビーフハートの怪作『トラウト・マスク・レプリカ』を想起しました。

トラウト・マスク・レプリカ

トラウト・マスク・レプリカ

サブスクリプションにもなく、いわゆる「有名マイナー盤」のような扱いの作品ですが、是非とも一度聴いていただきたいです。とにかく混沌として、音楽理論など介入する余地のない宇宙的な作品。同時に、いわゆる「過大評価」とされる作品の筆頭でもあります。

ただ、その意味不明さ、一見破綻しているかのような破滅的な音楽の中に、確かな美しさを発見できると私は思っています。決して「きれい」ではないけれど、その支離滅裂さの美学、真に迫る気迫というのは岡本のいう「きれいでない芸術」を体現しているものではないかと思うのです。

「芸術はここちよくあってはならない」とレイ・チャールズ

レイ・チャールズというアーティストがいます。ソウル・ミュージックの第一人者で、間違いなくポピュラー音楽史上に残る巨人の1人ですが、彼のスタイルは当時決して好意的に受け止められはしませんでした。

というのも、彼の音楽というのは、教会音楽として黒人の間で発展してきたゴスペルに、セックスをはじめとしたきわどい歌詞をのせて俗的なものにするというアプローチだったんです。

これは差別的な白人層からの格好の餌食となりましたし、神聖なゴスペルを汚したとして黒人からも批判されました。

ここに、岡本の指摘する芸術の在り方に合致するものがあると私は思います。「ゴスペルは神聖なものだ、俗であってはならない」という従来の常識、それをチャールズは否定し、ソウルというジャンルを確立せしめた。しかし、そうした先進的な試みは当時の人にとっては得体の知れないもの、嫌悪感を抱く対象となってしまうんです。

実際、チャールズもピカソやゴッホと同様に、我々が彼の先進性に追いついたことで音楽史の偉人として高く評価されるようになりました。こういった例は他にも様々にあると思います。前回引き合いに出したヴェルヴェッツもそうですし、『ペット・サウンズ』だって当初は賛否両論でしたから。

音楽を市井のものにした、ザ・ビートルズ

第5章「絵はすべての人の創るもの」、本著の中でも最も多くのページを割いているチャプターですが、この中で岡本は、特権階級だけのものだった芸術が、社会体制の変化の中で市井に解放されたことに言及しています。

この辺りは学校の歴史の授業でも習う話ですね。西洋の市民革命が特権階級を打倒し、王族や貴族のパトロンなくして芸術が成立するようになった。非常にイメージしやすい構造ではないでしょうか。

ただ、これは一見歴史ある芸術にしか当てはめられない枠組であるようにも思えます。権力者のポートレートを描く絵描きや、権威を伸張させる組曲を提供したクラシック音楽家、そういった世界にしか通用しないものではないかと。

しかし、この構造もやはりポピュラー音楽に紐付けて理解することが可能だと私は思います。そして、この部分を理解する上で鍵となるのは、これまで意外なことに触れてこなかったザ・ビートルズでしょう。

有名な話ですが、ザ・ビートルズ登場以前まで、ポピュラー音楽において「作曲」と「表現」には分業の慣習がありました。チャック・ベリーらロックンロール黎明期の偉人は確かに自作自演をしていましたが、彼らはあくまでブラック・ミュージックが商業化されて間もない頃のミュージシャン。ポピュラー音楽としての洗練はまだまだ進んでいませんでした。

しかし、その後R&Bやロックンロールが人口に膾炙し、エルヴィス・プレスリーやフィル・スペクター傘下のミュージシャンがヒットを記録するようになります。ポピュラー音楽の成立です。そしてその時代を見ればわかるように、基本的には表現者と制作者は断絶されていました。

歌手は歌手としての能力を発揮できればそれでよく、また作曲家も作曲家として活躍できればそれで事足りました。少し皮肉めいた表現をすれば、工業的な手法で音楽は制作されていたんです。

その因習を、ザ・ビートルズはデビュー早々に打破します。自身で作った楽曲を、自身で演奏し歌う。まして、ブラック・アメリカンのものだったロックンロールを、遠く大西洋を隔てたイギリスはリヴァプールの若者が。

このスタイルは今でこそごくごく当然、むしろバックに職業作曲家がついているミュージシャンを腐すような風潮すらあるかと思いますが、この価値観を提示したのは他ならぬザ・ビートルズだった訳です。

この点はザ・ビートルズの偉大さの極めて重要な部分だと思います。このスタイルに触発されて、ストーンズを筆頭に同時代のロック・バンドも自作自演に関心を示すようになりますし、そこから今日のポピュラー音楽は発展したと言っても過言ではありませんから。

それまでは「製品」であり、閉ざされた世界だった音楽が、彼らの手によって誰もが発信できる「表現」となった。岡本は

「「私も描けたらいいな」と思ったら、描いてみるべきだ、いや、描いてみなければいけない」

『今日の芸術』より引用

と同章で力強く主張しますが、まさしくこうした状況をポピュラー音楽において生み出した、門戸を開放したのがザ・ビートルズなのです。

「アーティスト」≠「ミュージシャン」

このトピックも非常に鮮烈です。岡本に言わせれば、「芸術」と「芸ごと」、この一見似ている2つは、実のところまったくの別物。むしろ相反するもののようです。

「芸術は創造です。これは、けっして既成の型を写したり、同じことをくり返してはならないものです。(中略)ところで、芸ごとはどうでしょうか。これは芸術とは正反対です。つねに古い型を受けつぎ、それをみがきにみがいて達するものなのです。」

『今日の芸術』より引用

この発想は、前回の最後に触れたアヴァンギャルドとモダニズムにも通ずるものがあると思います。芸術はアヴァンギャルドであり、また芸ごとはモダニズムである。

ここで認めねばならないのが、ポピュラー音楽の世界には「芸術」と「芸ごと」が混在しているということです。

果たして全てのミュージシャンが、常に変革を求めているでしょうか?芸術的であろうとしているでしょうか?そんなことはありませんし、むしろそうあることの方が違和感があることでしょう。

そして、ほとんどの表現者には「芸術家」と「芸人」の二面性があります。ここは次回により深く突っ込んでいきたい部分なので今回は軽く触れるだけにしますけど、一見ものすごくアーティスティックに見える表現者でも、そこには商業としての意識が介在していることは明らかです。

それこそが、ポピュラー音楽とその他芸術の絶対的な違いだと思うんです。音楽は芸術であると同時に商業であり、権威や評価だけでは成立し得ない。例えば、今ではインディー・シーンのルーツとして多くのミュージシャンが影響を公言するニック・ドレイク、彼は生前とうとう商業的な成功を掴み取ることなく、若くしてこの世を去ってしまいます。

だからこそ、私はこう主張したい。「アーティスト」と「ミュージシャン」を、我々は意識的に区別しなければならない、と。

音楽家のことを「アーティスト」と呼ぶことが一般的になって久しいですが、あえて言葉尻を捕まえるような真似に及ぶと、それは思考停止の側面があるように思えてしまうんです。何もかもを芸術としてしまう、それは音楽の地位の向上として喜ぶべきことでもありますが、そこに胡坐をかいてはならないとも思います。

我ながら面倒臭い主張ですが、芸術という視点に立った時、その扱いに関して神経質になり過ぎるということはないと思うんです。ましてや岡本太郎の主張に便乗する訳ですからね。もっと芸術を我がこととして捉えねばならない。

改めて言いますが岡本にとって芸術とは「全人間的」な営みです。なれば、こうした些細な問題にあっても、我々は自覚的に芸術を見つめる必要があるのではないかと思う訳です。

まとめ

なんとか前後編でまとめるつもりだったのですが、今回でもまとめきることはできませんでした。それほど濃密な著作ということなのです。もうしばらくお付き合いください。

さて、今回は前回以上に「芸術」の在り方について深く見ていきました。繰り返しますが、我ながら七面倒くさい話だと思います。それでも、少なくとも私にとっては今後の人生において重要な価値観だと信じていますし、それは多くの音楽ファンの方にとってもそうであるという自信もあります。

いよいよ次回は最終回(の予定)ですが、本著の最後に岡本が提言する日本人としての芸術への立ち向かい方、そして本著全体を踏まえての私の感想を書いていければと思っております。次回もどうぞお楽しみに。

今日の芸術~時代を創造するものは誰か~ (光文社知恵の森文庫)

今日の芸術~時代を創造するものは誰か~ (光文社知恵の森文庫)

コメント