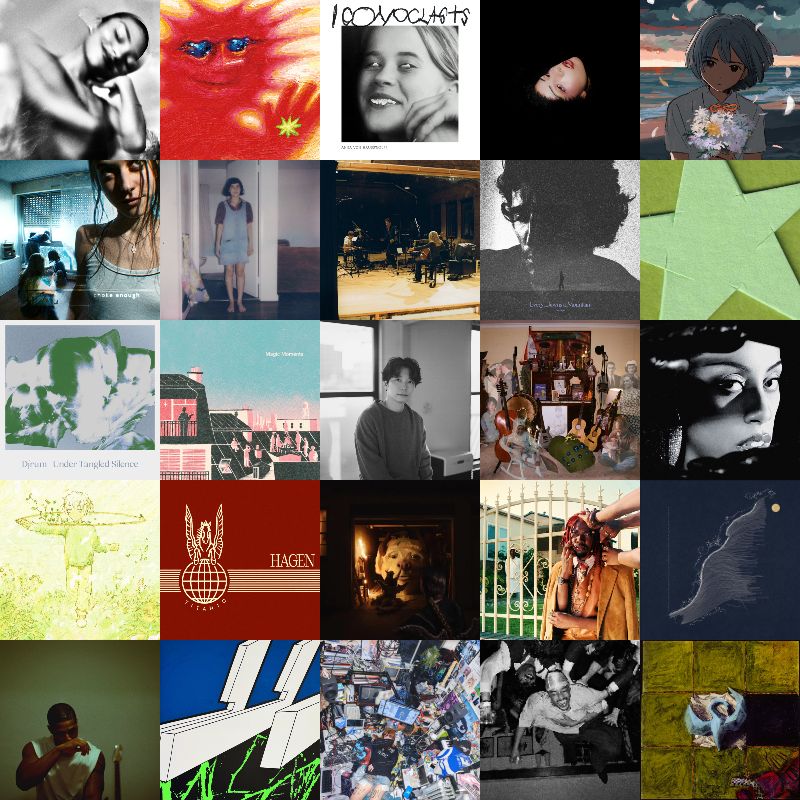

第30~21位

第30位 “Desire”/TLF Trio

ピアノ、チェロ、ギターによる室内楽。本作“Desire”のテーマは如何にも厳しくポップス的な親しみとは程遠く思えますが、デンマークの3人組 TLF Trioが示した調和と緩急は、一貫してフレンドリーでもあるのではないでしょうか。

ミニマリズムに基づく反復の美学、そして効果的に音像に参加するエレクトロの色彩、アンビエント的な曖昧さ……事実だけを並べれば、やはり難解と言わざるを得ない本作。一方で、睦言のように交わされるそれぞれの音の結びつきは、安らぎを多分に含んでいます。そのうえで、終曲に顕著な「何を鳴らさないでいるか」の意識がもたらす緊張感が実に鮮やか。

John Cageが、あるいは坂本龍一が主張した沈黙の美学。門外漢である私が多くを語ることはナンセンスではあるものの、この作品はその一端を、一定の親しみや聴き心地のよさを伴って、確かに鳴らしているように思うのです。

第29位 “Choke Enough”/Oklou

20’sのエレクトロは個性豊かな才媛の貢献で、多様なうねりを見せています。その中で、フランスより次なる重要人物として頭角を表したのがOklou。彼女の1stフル・レングス“Choke Enough”は、絶賛も当然の1枚でした。

ハイパーポップの始祖と名高いA. G. Cookも参加した本作には、やはりハイパーな気配も漂ってはいます。しかし一方で情報の奔流というよりは統一感を求めたプロダクションはシャープな透明感を生み出し、かつドリーミーな甘さと幻想的な陶酔も表現。さながら、今日のエレクトロの描き出すマーブル模様を、ある視点から巧みに切り取ったドキュメント作品のようでもあります。

ことエレクトロの文脈において、Oklouが本作で示した総括には今後参照の価値が大いにあるのではないでしょうか。無論、これだけ多様化するエレクトロを見事な均衡によって総括してみせた本作は、ただそれだけで聴かれるべきではあるのですが。

第28位 “DOGA”/Juana Molina

「アルゼンチン音響派」、英米日以外の音楽にも、また音響的なアプローチにも疎い私にとって、なんとも疎外感のあるタームでした。しかしそれも2025年で終わりにしましょう、代表的人物Juana Molinaの”DOGA”は、かの領域に挑む勇気を掻き立てる見事な1枚ですから。

生々しく残響するエレクトロに取り囲まれ、淡々としたリズムが生み出す閉塞感と心細さが充満している本作。どこか呪言のようでもある彼女の歌声も平坦で、この不安の解消にはまるで役立ちそうにありません。こうして釘付けにされた聴き手の意識に反復性が容赦なく浴びせられるうちに、気がつけば閉塞感は中毒性へ、心細さは快楽へと変換されてしまうのです。

この歓迎すべき洗脳を経た後で発覚する、アコースティックな成分の瑞々しさ、それぞれのサウンドが生み出すレイヤーの美しさ、テンションの微妙な揺らぎの奥深さに心から感動を覚えることも、先んじてお伝えしておきましょう。吸い込まれそうな深淵の美を誇ってみせる、鮮やかな名盤、

第27位 “Forever Howlong”/Black Country, New Road

前作”Ants From Up There”でかつてのArcade Fireの如きスケールと絶賛を獲得するもつかの間、Isaac Woodの脱退によってBlack Country, New Roadは変化を余儀なくされます。しかしながら、この逆風もなんのその、むしろその風と戯れるように、バンドは”Forever Howlong”で次のステージへと至ってみせました。

女性メンバー3人で代わる代わるヴォーカルを担当するという新たなスタイルは、本作の正面を向いた作曲ぶりとよく馴染みます。Big Thiefとも並べて語り得るその風合いに、やはりサウス・ロンドンの一派らしい細やかなアイデアの捻りを鋭く差し込むことで、長閑なプログレッシヴ・ロックとでも表現すべき世界観を描き出すことに成功しています。

ウィンドミル・シーンの興隆を象徴した1st、20’sインディー・ロックの金字塔となった2nd、それらと比較した時の本作の主張がやや薄いことは否めません。しかしそのささやかであって紛れもなく良質なソング・ライティングは、BC, NRの未来を憂うことはまったくの杞憂であったと知るには十分な出来栄え。

第26位 “Goodbyehouse”/Snuggle

コペンハーゲンのシーンの密やかな活況は、2025年であればSmerzの”Big City Life”にも聴き取れるものでした。Smerzと同じレーベル eschoからリリースされたSnuggleの”Goodbyehouse”も、ぜひともその点で記憶されるべき名作です。

逼迫した印象を受けるストリングスが沈鬱な貴賓へと誘い、ときにエレクトロに特有のビートのアタックに意表を突かれ、またインディー・バンドが鳴らしたがる類のギターの残響がもたらす柔らかな肉感に包まれる……ダウナーでスウィート、そしてフォーキーなドリーム・ポップを基調としつつ、控えめな作品像の主張に反して本作のカバーする領域は広大です。

これだけの起伏を、夢見心地の中でごくさりげなく、しかもわずか30分の間に織り交ぜるのですから、まったくもって油断なりません。今日のインディー・リスナーが求めるものを、静かに、かつ雄弁に表現した、ぜひとも繰り返し立ち向かうべき強度を誇る小品と言えるでしょう。

第25位 “Wishful Thinking”/Duval Timothy

これまでに私が親しんできた「音」とは、メロディやハーモニー、あるいはビートといった意味づけされたものに限定してきたように思います。Duval TimothyのWishful Thinkingは、それらとは異なる趣を教えてくれた1枚でした。

当然ピアノをはじめとした種々の楽器の演奏は存在するものの、それら一切は断片化し、フィールド・レコーディングと混じり合うことで、より純度の高い現象的な意味での「音」へと置き換わっていくかのよう。抽象的な作品ではありますが、音響の圧倒的なリアリティによってあくまでナチュラルに聴かせてくれます。

音楽作品に立ち向かうというよりは、公園から聞こえてくる子供の笑い声や遠くの祭の喧騒といった、より実際的、ある意味ではより普遍的な音楽体験をもたらす作品と感じます。この感覚は、なにか今後のリスナー体験として大きな含蓄があるのではないかとも。個人的重要作の1つです。

第24位 “Caroline 2″/Caroline

サウス・ロンドンの熱狂にあった2022年、このCarolineという謎めいた集団は、やはり謎めいたセルフ・タイトル作をリリースしています。あれが2022年の蜃気楼でなかったことを、この端的なタイトル”Caroline 2″は語ってくれるかのよう。

各々が気ままに、そして牧歌的に鳴らすオーガニックな音の重なり。一聴するとフォークの実験的パターンにも思えるその音像が、突如としてポスト・ロック的な規模へと膨張する様には戦慄を覚えます。さらに慄くべきことは、その爆発的な巨大化の中で、長閑さも変わらず主張している事実でしょう。

そのギャップの大きさと唐突さは、難解なようでいてその実非常にバンド・ミュージック的。わずかばかりのあざとさも含め、「ラウド・クワイエット・ラウド」の作法にのっとった1枚と捉えることも、そう無理筋でもないのでは。

第23位 “The Passionate Ones”/Nourished By Time

前作”Erotic Probiotic 2″の時点から、ボルチモアにルーツを持つR&BアーティストNourished By Timeの音楽性にはいささか地味なところがあるように思います。その控えめなソング・ライティングを、控えめなままに花開かせることに成功したのが、”The Passionate Ones”。

80’sリバイバル以降のR&Bには欠かせない存在である都会的な洗練を伴ったシンセサイザーを標準搭載しつつ、より季節感を限定する、言い当てるならば蒸し暑い都会の夏の夜の情景が広がっているのは、彼の歌声やメロディに情熱的な温度が感じられるからでしょうか。キラー・チューンの連発ではなく気の利いた佳作の応酬によって、その情景はますます美しく、そしてリアルに眼前に浮かんでくるのです。

Mk.gee/Dijonという巨大な文脈を確認できた2025年時点で未来を占うならば、R&Bのメロウネスは今後大きなキーワードの1つになるのでしょう。その中で、よりオーセンティックに良質なソウル・ミュージックを生み出すNourished By Timeの存在は見落としたくはありません。20’sの夏のサウンドトラックになりうるほどに、耐用年数の長い名作の気配がしています。

第22位 “To Dry A Tear”/Khamari

D’AngeloとJeff Buckley。言うまでもなく、誰もが知る偉大なアーティストです。さて、その両者をマリアージュさせると果たしてどうなるか?その解の1つが、R&BのホープでありSSW、そしてマルチ・インストゥルメンタリストでもあるKhamariによる2年ぶりのアルバム”To Dry A Tear”。

露骨に”Untitled (How Does It Feel)”を引用してみせたかと思えば、線の細いアコースティック・ナンバーで侘しく歌い上げもする。エロスから繊細さまでを孤高の佇まいによって接続する手腕も鮮やかですし、なにより90’sにおける最大級のシンガーでもあるこの2人の領域にチャレンジし得る、そのスウィートで切なげな歌声の豊かさにも目を見張るものがあります。

D’Angeloの早すぎる死を受けて、悲しいことに本作の感傷はますます深いものになってしまいました。しかしながら、仮にあの訃報がなかったとしても、このリストに”To Dry A Tear”を加えることは必然だったと確信しています。ネオ・ソウルにSSWにインディー・ロックに、様々な角度から沁み渡る素晴らしい1枚なのですから。

第21位 “HAGEN”/Titanic

グアテマラのチェリスト Mabe Frattiとベネズエラのギタリスト I. Ia Católica。2人のユニットTitanicの2nd“HAGEN”は、プレイヤーとしてのクレヴァーさとラテンの熱量、そして呪術的な圧力が調和した摩訶不思議なポップスと言えます。

スペイン語で歌われる情熱的なメロディや躍動するリズムは、意外性こそありますが十分にキャッチーに受け止められるはず。しかし油断は禁物、チェロの軋むような音色が厳かさと不吉さを伴ってクローズアップされると、たちまち本作は魔女の儀式のワンシーンへと転換します。この急旋回な数々に抱く緊張感は、ワールド・ミュージックに不慣れだから、という訳ではなさそうです。

むしろ個人的には、往年のプログレッシヴ・ロックにも似た親しみをこそ覚えたほど。先の読めない展開は決して不親切ではなく、メロディアスですらあり、作品像そのものはコンパクトでスマート。2025年に数多く出会えた、ポップスのエッジに立つ名盤の1つとしても評価したい作品。

第20~11位

第20位 “La Brea”/Hesse Kassel

でも触れた、チリのインディー・シーンの躍動。その先鞭をつける格好となったのが、見るからに禍々しいイメージを持つHesse Kasselの”La Brea”。もっとも、単に2025年有数のヘヴィ・ミュージックとしても十分に語られるべき1枚です。

所謂ウィンドミル・シーンへの呼応として理解できる一方、そのインプット/アウトプットの鮮やかさたるや。メタルにも通ずるアグレッション、ジャズの如きアンサンブルの緻密さ、そしてプログレッシヴ・ロック的な鷹揚さ。black midiとBC, NRの中間地点を、彼らは南米の地から射抜いてみせます。

80分に及ぼうかという大作ぶりと、息詰まる緊迫感をそれほどの時間において持続させる筆力。サウス・ロンドンへの当意即妙な回答がチリから出現したばかりか、バンドのオリジナリティも存分に発揮しているのですから末恐ろしい逸材です。

第19位 “The Art Of Loving”/Olivia Dean

喜ばしいことに、近年ポップ・チャートを賑わせる秀逸な作品が毎年何某かの形で生まれているように思います。昨年はSabrina Carpenterがその地位を掻っ攫いましたが、2025年はOlivia Deanの”The Art Of Loving”で決まりでしょう。

アダルティで深みのある歌声には往年のディーヴァを思わせる風格が漂い、ソウル・クラシックを現代的な明度にアップデートした楽曲はどれも秀逸。このように隙のない1枚でありながら、ふと覗かせる瑞々しさも愛らしく思えます。この老練と若さのグラデーションには、さながら12年もののウィスキーのようなバランス感覚を覚えるのです。

上質なソウルを聴かせながらも、締めくくりは素朴なアコースティックの弾き語りというのも、あるいはその若々しさの発露でしょうか。そして骨格となる作曲の確かさは、ブラック・ミュージックに縛られず、様々な衣装を纏うことを期待したくなる逸材と言えるはず。

第18位 “Lorings”/Salami Rose Joe Louis

本作のアートワークがいやに印象に残るのは、きっと所在なげな彼女の姿とそれを取り囲む部屋という構造が、その音楽性を暗示するからなのでしょう。我々が部屋に向ける無関心とこだわりがミックスした眼差し、それをSalami Rose Joe Louisは”Lorings”において音に対して向けています。

彼女のヴォーカルが示す儚げな振る舞いから、ドリーム・ポップとも関連する作品像であることは事実ではありますが、本作に漂う色彩は夢幻的というよりはむしろ実際的。ジャズ、R&B、エレクトロニカ……それらの折り重なって生まれる音像はマジカルではあれど確かな輪郭を有し、時としてグルーヴィーな身体性さえ感じさせます。

研ぎ澄まされたエレクトロと、あくまでリアリティのある筆致。先述のアートワークの奇妙な合致も手伝って、本作からかの”BADモード”を連想するのは私だけでしょうか。こちらの方がよりアブストラクトであることは、やはりアートワークの褪せた色合いからも明らかでしょうが。

第17位 “Baby”/Dijon

Bon IverやJustin Bieberの話題作におけるキー・パーソンとして、Mk.geeの周辺人物として、今やシーンを語るうえでDijonの存在は不可避です。その彼が満を持してリリースした”Baby”も当然、レイト20’sにおける重要作となる予感に満ちた1枚。

Princeの「密室ファンク」を前提に、ポストFrank Oceanの透明感とインディー的な洗練への意識を張り巡らせる。求道的R&Bの足跡を確かに辿りながら、Dijonはそこに80’sリバイバルを踏まえたメロウネスとポップスとしての外向的なエネルギーを追加することで、本作をストイックながらフレンドリーな名作として出力してみせました。

名曲”Yamaha”に顕著なノスタルジーとコンテンポラリーの同居が、果たして2020年代にどのような風を吹かせるのか。それはまだ明らかではありません。しかし2025年の時点で1つだけ言えることがあるとすれば、本作は天国のPrinceを喜ばせ、そして悔しがらせるには十分な名作ということ。

第16位 “Every Dawn’s A Mountain”/Tamino

悲愴とアコースティックは、どちらもインディー・ミュージックにおける伝統的な表現。歴史を遡るまでもなく、2025年だけでも様々にこのトーンの音楽は鳴らされていましたが、ベルギー系エジプト人 Taminoが”Every Dawn’s A Mountain”のそれは格別でした。

時にディープに、時にか細く、そして一貫して暗澹と。彼が紡ぐその歌声と旋律は、人類が死に絶えた後の世界を舞台とするかのようです。Mitskiと共に神聖な絶望を歌う”Sanctuary”やThom Yorkeの筆致を感じる”Raven”といった名曲たちには、エモーショナルながらどこか「済んだこと」としての醒めた視線があるのが悍ましい。

ふと漂うエキゾチックな風情に辛うじて血の通った情緒を発見できるものの、それすらも逆説的なアクセントとして本作の感傷は冷え冷えとしています。Leonard CohenやJeff Buckleyといった鬱屈と親しむSSWの系譜に加わるには十分すぎる、悲しくも美麗な名作。

第15位 “Under Tangled Silence”/Djrum

ロックやポップスを愛聴してきた身として、エレクトロニカというだけで未だにどこか肩身の狭い思いをするものです。Djrumの”Under Tangled Silence”は、そうした馬鹿馬鹿しいジャンルの先入観を一笑に付すような1枚。

静謐なピアノがロマンチックに先行しつつ、気づけばパーカッシヴなビートによって理性的な高揚感が醸成され、しかしまた甘やかな美へと回帰する。まるで月の満ち欠けのように大いなる変遷を遂げてゆく本作には、ピアノのタッチにしろビートの躍動にしろ、一貫してDjrumの手つきが窺えます。

この手つき、電気信号の中で閉じていない質感、これこそが本作に親しむことのできた大きな要因でしょう。また、その静と動への執心(とパーカッションの効果)には、音像こそ異なりますが”Larks’ Tongues In Aspic”のそれに近しい態度を感じ取れたようにも思います。

第14位 “ひびきのつづき”/inuha

前作”ひとりごと”で、オルタナティヴ・ロック的な意匠を散りばめた冬の清々しさと寂しさを描いたボカロP inuha。あれから季節は巡り、全楽曲が書き下ろしとなった本作”ひびきのつづき”には、祝祭的な春の穏やかさと慈しみが反映されています。

この作品で初音ミクが立っているのは、冷たく混沌とした電脳世界ではなく、麗らかで温もりに満ちた花畑。バグパイプやストリングスを大々的に導入したファンタジックな作風は、Talk Talkをはじめとしたポスト・ロックからの影響と言います。かつ、インターネット・ミュージックらしい情報量の密度も継承し、アート・ロックとしての雄大な風格を獲得しているのです。

祈りにも似た切実さが込められたその歌声、そして本作のテーマが輪廻や生命であることを踏まえれば、初音ミクが立つ花畑とは彼岸にあるというそれなのかもしれません。そのヘヴンリーな情景をひっそりと宅録で築いてみせる表現性はまさに圧巻。

第13位 “Sankofa”/redveil

前作“learn 2 swim”で、若さゆえの苦悩とエネルギーをもって果敢にサヴァイヴする様をラップしてみせたredveil。3年ぶりのアルバム・リリースとなった“Sankofa”は、その苦悩をよりディープに表現した、作家として、人間としての成熟が窺える1枚です。

まず耳を引くのは、ピアノやブラス、コーラスを多用した陶酔的でメロウなトラック。UKの女帝Little Simzの“Sometimes I Might Be Introvert”を彷彿とさせるその質感から感じ取れるのは、ソウル/R&Bの豊かな肉感です。そしてredveil自身、持ち前の緩急自在なフロウに加え、線は細くも心地よいヴォーカルをすら演じることで、そうした傾向に確かに寄り添っています。

ともするとリラックスした作品像にもなるところを、彼の湛える切実さは全く薄らいでおらず、そのことが作品に心理的な深度と適切な緊張感を生んでいるようにも思えます。彼がリスペクトする Kendrick Lamarや Tyler, The Creatorに続く、クリエイティヴかつ誠実なラッパーとしてのキャラクターを発揮した傑作では。

第12位 “Magic Moments”/cambelle

音像に季節や時間が結びつくことはままありますが、新鋭のインディー・バンドcambelleの1stアルバム“Magic Moments”は紛れもなく冬の明け方の音像です。透明感があり、清らかで、心の奥がじんわりと温かくなる、そんな音像として。

訥々と紡がれるメロディやクラシカルなフォークとソウルの折衷を軸としたアンサンブルには、ひとまず控えめで古風な印象を受けます。しかしながら、朝靄のようなアンビエント的音響がサウンドの隅々までを澄み渡らせ、その控えめさを恐ろしく補強。結果として、プロダクションはコンテンポラリー、メロディはノスタルジックという素晴らしい聴き味がもたらされます。

クラシカルなモチーフの引用にはClairoが、そして新鮮なメロウネスにはMk.geeがよぎりもする本作。この同時代性を、歌謡由来の人懐っこいメロディを中心に展開する面白みは想定外に魅力的でした。2025年に出会った日本のニューカマーでは、間違いなく最高峰の1枚です。

第11位 “Blizzard”/Dove Ellis

興味深いアーティストの周りには、やはり興味深いアーティストがいるもの。2025年最も耳目を集めたバンドであるGeeseのツアーにも帯同している、このDove EllisというアイルランドのSSWの1st“Blizzard”が12月リリースでさえなければ、もっと妥当な賞賛を浴びたでしょうに。

ケルティックな軽やかさからRadioheadが持ち合わせた大仰なナイーヴさまで、披露される情緒のレンジは実に広大です。それらを徹底してアコースティックに(スケールを肥大させるにしてもチェンバー・ポップ的な趣向で)、まっすぐで軟弱な歌声でもって描くのですから、その情緒の表現同様、本作が捉える射程も極めて広大と言って差し支えないでしょう。

インディー・フォークの流行もひとしきり落ち着いた感のある2025年、その暮れにここまでの傑作に出会えようとは思いませんでした。加えて、そこにオルタナティヴ・ロック的なピュアネスが含まれているのも喜ばしいことです。残る20’sで動向を追いかけたい期待のニューカマーでは。

コメント