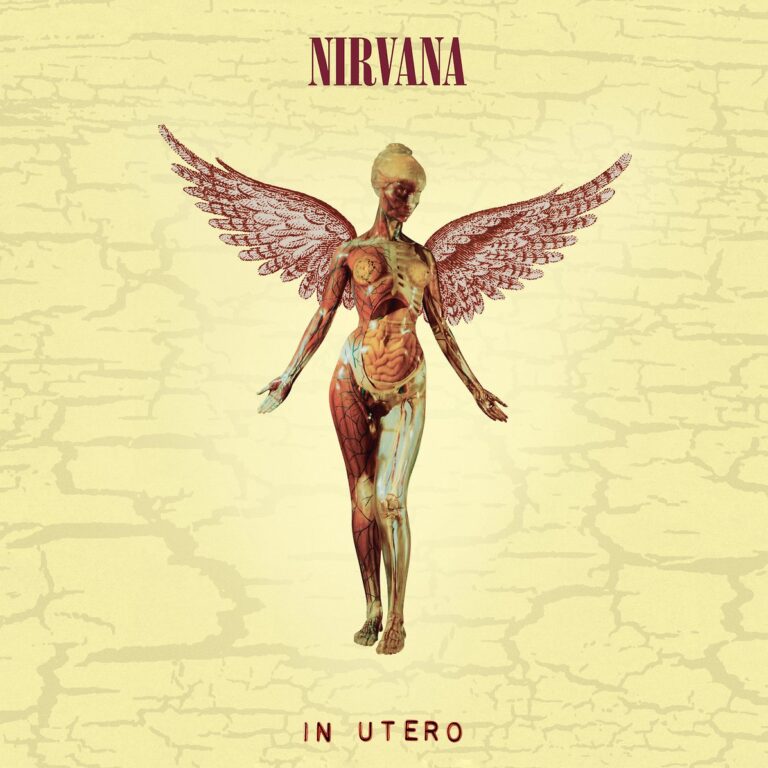

昨日はカート・コバーンの命日でしたね。今年で没後27年ということで、彼の人生と同じだけの時間、この世界はあの天才を失ってしまったことになります。今回は彼への追悼の意を込めて、遺作となった3rd『イン・ユーテロ』をレビューしていきます。

ニルヴァーナを紹介するならばまずは『ネヴァーマインド』からだろう、というお叱りの声もあるかもしれませんが、正直なところ歴史的な重要性なんかを抜きにして考えた時、ニルヴァーナのベストはむしろこっちだと思うんですよね。もちろん『ネヴァーマインド』だってとてつもない傑作ですし、今からニルヴァーナを聴くという人があれば私も間違いなくこっちを勧めるんですが。

ただ、よりニルヴァーナらしいのは?あるいはよりカート・コバーンの表現の真髄に近いのは?と聞かれると『イン・ユーテロ』に軍配が上がるとも思います。制作背景を考えれば当然ではあるのですが。そういう訳で、極めて個人的なフェイバリットならばこちらになります。同じ意見の人も結構いるんじゃないかとは思いますがどうでしょうか。

軽く本作の背景を見ていくと、前作『ネヴァーマインド』がとてつもない成功を収めたことでバンドは時代の寵児ともてはやされます。ただ売れただけでなく、音楽シーンを一新してしまうだけのインパクトがありましたからね。ただ、アンダーグラウンドでありたい、カウンターでいたいと考えるコバーンにとって、このスターダムは苦痛にもなっていきました。そこで、彼の理想へと回帰する作品を発表しようとした、それこそが本作『イン・ユーテロ』。タイトルを和訳すると「子宮内」ですからね、その意味するところはあからさまかと思います。

作品の内容を見ていきましょう。まず1曲目の『サーヴ・ザ・サーヴァント』、カウントからいきなり気でも狂ったような轟音で始まります。この聴くだにわかる破滅的なサウンド、これこそが本作の特徴です。前作ではプロダクションの段階で聴きやすさ、露骨に言ってしまえば売れ線を意識した音作りがされていましたけど、本作ではそこに真っ向からノーを突きつけていきます。とにかく剥き出しで、触れがたいほどに危なげな暴力性。

サウンドの面で特筆しておきたいのは、やはりドラムの録音ですかね。例えば2曲目の『セントレス・アプレンティス』なんかに顕著ですが、もう『イン・ユーテロ』のドラム、というだけで共通意識が持てるくらいにはアイコニックだと思うんですが、ここまで生々しい質感はそうはないです。このサウンドに貢献した人物こそが、プロデュースを務めたスティーヴ・アルビニ。ピクシーズの1stに始まり多くの作品のプロデュースを行った、90年代以降のロック・シーンにおける重要人物です。本作は彼のベスト・ワークと言ってもいいと思いますね。コバーンが目指したネイキッドな音像に見事に応えています。

ここまでゴツゴツとしたサウンドになっている以上、どうしても聴きにくい部分は普通出てきますよね。まるでスタジオ・ライブのようなざらつきですから。ただ、どういうわけかしっかりとまとまっている。この奇跡みたいなプロダクションはこの作品の価値を高めるには十分すぎるほどの役割を果たしています。ただ、それはアルビニ1人の手腕によるものなのかというとそういうこともなくて、やはり前提としてあるカート・コバーンの作曲能力が大きいです。

そもそも彼の音楽の原体験ってザ・ビートルズだったりエアロスミスだったりするので、DNAとしてはシンプルなロックを志向するんですよね。だからニルヴァーナの曲って如何に激しかろうと、その土台となる部分はわかりやすいしキャッチーではあるんです。そこに当時のコバーンのボロボロの精神状態やハードな演奏が乗っかることで、この独特な攻撃性みたいなものを生んでいるんじゃないかと。

『レイプ・ミー』なんてその好例で、タイトルの過激さに気を取られて尖った楽曲に思えてしまいますけど、楽曲そのものは非常にストレートですよね。この曲の苛烈さは、さっきも挙げた生々しい録音も一役買っていますが、そこに加えてコバーンの歌声も重要です。内なる苦悩や怒りをすべて吐き出すようなその痛々しい歌声が、ハード・ロック的、あるいはパンク的なロックを一気に「ニルヴァーナ」に仕立てているという側面は大いにあると思います。

パンク、というワードが出てきたのでここに関しても触れておきましょうか。本作は実はシンプルなロックだという話はさっきもしましたが、そのルーツとしてパンクの存在も忘れてはなりません。コバーンはパンクがしたくてバンドを脱退したこともあるくらいですからね。『ラジオ・フレンドリー・ユニット・シフター』には結構パンクのエッセンスは感じられるのではないかと。もちろん時代は15年ほども経ていますからラモーンズの直系かというとそういうことではないんですが、あの直線的なビートだったり攻撃性みたいな部分は多分に感じ取れます。

話が少し逸れましたね、作品の内容に戻りましょう。アンダーグラウンドに回帰するとはいえ、コバーンのポップ・センス(こう書くとコバーンには怒られてしまうかもしれませんが)は健在で、シングル曲は特に楽曲としてパワフルです。『ハート・シェイプド・ボックス』の湿り気のあるサウンドから一気に爆発する展開は、前作収録の『リチウム』に似たようなものを感じますね。だから決して『ネヴァーマインド』を切り捨てた訳ではなくて、さらにそこから深化した作品として本作を捉えるべきなのだと思います。

深化という点で見るなら、静と動のコントラスト、そこがより鮮明になっている点も本作の魅力ですね。楽曲の中で一気にテンションをあげる、というのは今説明した『リチウム』の例を見ても分かる通りニルヴァーナの常套手段ではありますし、それはピクシーズ由来の手法だとは思うんですが、本作はより作品全体でそのテンションが乱高下します。そこにはやっぱり当時のコバーンの精神状態の反映もあると同時に、音楽的な狙いも大いにあったと思いますね。

ただ、そこはニルヴァーナですから。別にハッピーな楽曲があるということでもなく。むしろ前作以上に全体的なトーンとしてはダークでシリアス、ヘヴィな作風です。その上で、ハードな側面と静かな側面が色濃く描き出されているんですね。作品終盤、『トーレッツ』から『オール・アポロジーズ』の流れはその代表的な例。『トーレッツ』の絶叫はもはや破綻寸前ですよ、お遊びのように聴こえなくもないではないですが、やはり当時のカート・コバーンの状況を思えば本当に溢れ出るものがあったんだと思います。こんな曲をロック・シーン最注目のバンドが出すんですから、この作品の意義みたいなものが感じられます。

で、その破茶滅茶な楽曲を受けて始まる『オール・アポロジーズ』。シークレット・トラックを無視すれば本作のラストを飾る楽曲ですね。シングル・カットもされて、MTVアンプラグドでの演奏も有名ですが、この激しさの中に感じられるどうしようもなさ、無力感みたいなものが『トーレッツ』と見事な対比を生んでいるように感じます。バラードではないんですけど、何かから解放されたかのような歌詞や後の悲劇を思えばすごく暗示的でエモーショナルです。

あまりこの作品に過度な感情を持ち込みたくはなかったのでここまできちんと触れずにいましたが、多くの方がご存知のように、本作リリース後、カート・コバーンは自殺してしまいます。ドラッグ中毒や以前からの鬱も大きな要因ですが、この『イン・ユーテロ』も彼の死に影響していると思うんですよ。というのも、本作は発表当時ディープなファンには受け入れられましたし、ヒットもしましたが、前作からのあまりの変貌に批判の声も大きかったんですね。理想を突き詰めた音楽がメジャー・シーンに受け入れられない、それは本来アンダーグラウンドであることを望んだ彼にとって喜ばしいことのはずですが、実際にはコバーンは大いに失望したそうです。

「売れたい」「注目されたい」という心情と、「売れたくない」「注目されたくない」という心情、完全に矛盾した2つの間で揺れ動く曖昧さは本作の微妙な揺らぎみたいな部分にも表れていると思っていて。それはコバーンの歌声だったり、あるいは彼のギターのトーンだったりするんですが、どこにも向かえずに彷徨うような、そんな印象を覚えてしまうんです。『ネヴァーマインド』や『ブリーチ』は、もっとずっと野心的で、挑戦的なギラつきが通底していたんですけど。

ここが、この作品が唯一無二な理由なのかとは思います。『ペット・サウンズ』の時にも似たようなことを書きましたけど、作り手が極限状態にある時、作品にはその人の精神の欠片みたいなものが残されるような気がしていて。作品の背景を知ったからそう感じるだけの錯覚なのかもしれませんが、それでも『イン・ユーテロ』のような作品は、グランジ・ブーム下のみならず、ロック・シーンを見渡してもほとんどないように思います。今ふと思いついたのは『ジョンの魂』ですが、それもやっぱり精神が荒廃した中で生まれた作品ですしね。

ここまで語ってきましたが、この作品、実はあまり聴き返すことのない1枚でもあります。音楽を通じて流れ込んでくるカート・コバーンの崩壊していく精神を、受け止めきれないから。どうしようもなく参ってしまって、誰かと苦しみを分かち合いたい時、そんな時に聴きたくなるんです。彼の溢れ出る叫びやもがきに、自分を同化できるような気がするからですね。本当にヘヴィーで辛い作品ですが、音楽人生のどこかで必ず触れてほしい、そういう作品です。

コメント