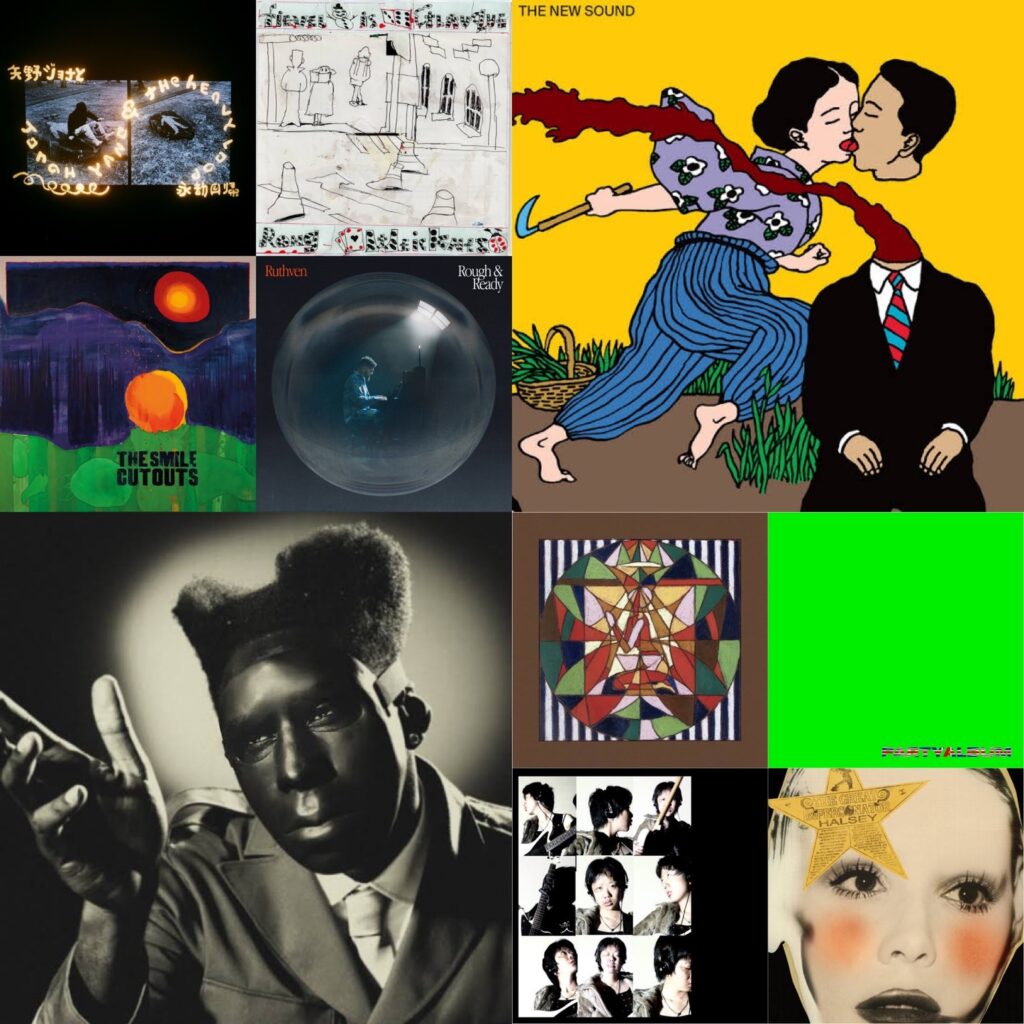

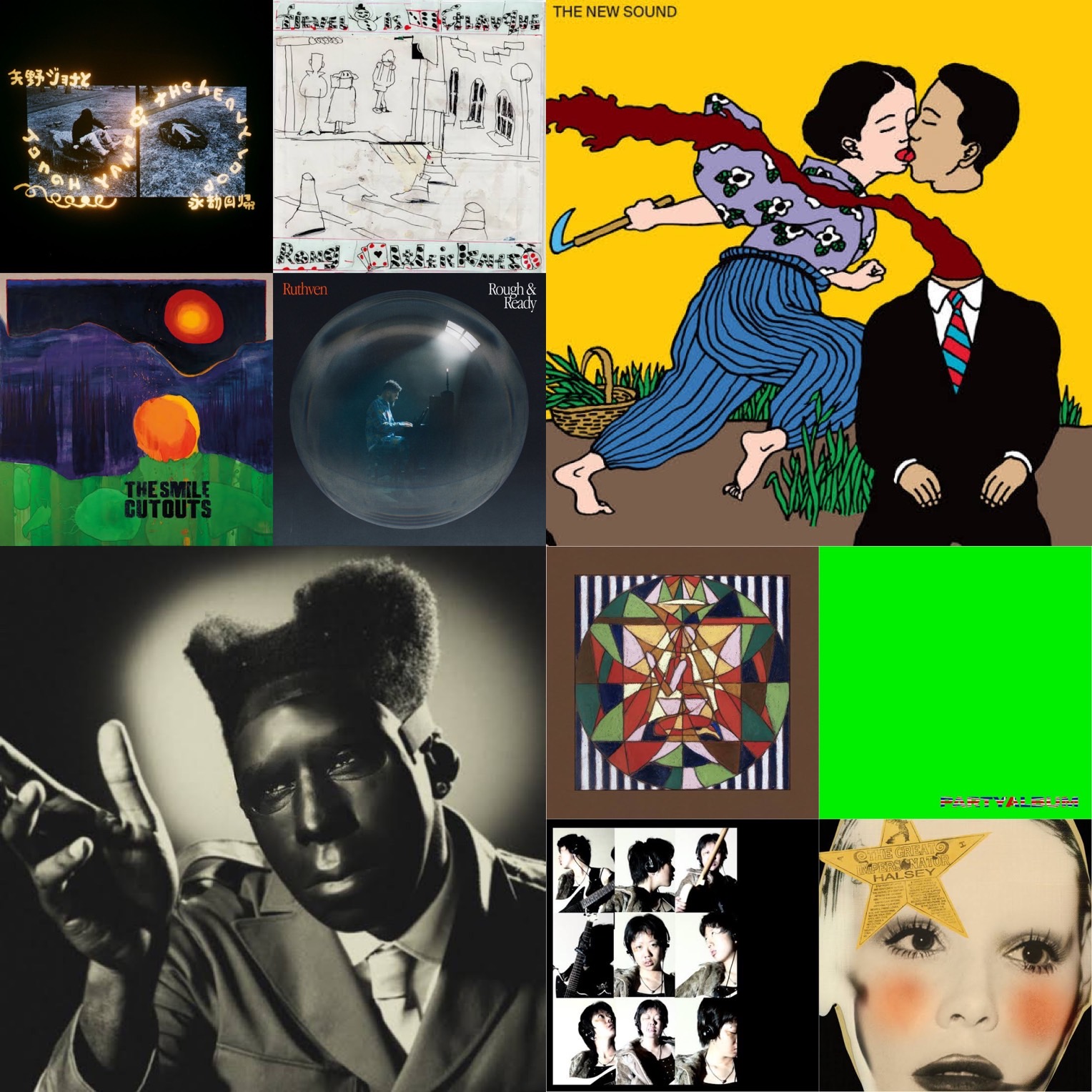

まさか翌月のうちに更新できるとは。これでようやくリアルタイムでの観測とあいなります、「オススメ新譜10選」10月編です。例によって、バックナンバーは↓からどうぞ。

さてさて、なんとか2024年に喰らいつくことはできましたが、そうこうしてるうちに年間ベストの時期じゃないですか。11月編までは投稿予定なんですが、12月の分はどうしましょうかね……来年の頭に持ち越しでもいいし、しれっと年間ベストの中で紹介してもいいし、ちょっと決めあぐねています。

で、年間ベストの話に戻るんですけど。そろそろ雛形くらいは作ろうかというところに、まったく予断を許さない怒涛の名作ラッシュだった10月でした。今回の10枚からもかなりの枚数が年間ベスト行きになるかと思いますが、早速見ていくことにしましょう。

“CHROMAKOPIA”/Tyler, The Creator

10月最注目のリリースは間違いなくこの1枚。Frank OceanやKendrick Lamar、SZAにSolangeと寡作家が目立つ10’sブラック・ミュージックの天才達の中で、おそらくは最もクリエイティヴな男でしょう。Tyler, The Creatorが3年ぶりにリリースした7th“CHROMAKOPIA”です。私のXのタイムラインでも、リリース当日はかなり話題騒然といった様子でしたね。

先行トラック“Noid”がスケールの大きく、またロック調のヘヴィネスを取り入れたものであった点、そしてアート・ワークがDavid Bowieの“Heroes”をオマージュしている点、この辺からロック・ライクなアルバムかと想定していたんですがね。それに前作“Call Me If You Get Lost”が彼にしてはオールドスクールなヒップホップの気風を携えていたものだったので、その反動としても。ただ実際にはかなり緊密でダークな、Kanye Westの”MBDTF”をさらにシリアスかつ内向的に煮詰めたような印象を作品の前半からは強く受けました。

かと思えば彼お得意のメロウでほどよくユルいR&Bのセンスもしっかりと発揮され、かつトライバル(私にはアフリカンなそれに思えましたが、リアクションの中には日本の祭囃子を想起する方もいて興味深かったです)な熱量という要素が意外性をもたらしもする。そして、それらのシフト・チェンジが本当に鮮やかなんですよ。象徴的なのは作中最もエスニックな“Thought I Was Dead”からピアノの1音で世界観を静寂に塗り潰す“Like Him”への移行。これを違和感を与えず、しかし迅速にスイッチしてみせる表現性は流石の一言です。

Kanye West、そしてKendrick Lamarが新譜を予告しているこの現状、言ってしまえば「10’s最高のラッパーたちの現在」を占うまたとないチャンスです。その先陣を切ったとも言えるこの”CHROMAKOPIA”、相当にハードルを上げることとなりましたが果たしてどうなることやら。

“The New Sound”/Geordie Greep

black midiが解散してしまったと知った時はずいぶんしょげたのを覚えてます。King Crimsonの正統後継者が遂に現れた!とかなり期待していましたからね。ただ、メンバーだったGeordie Greepが発表したこの“The New Sound”で無事胸を撫で下ろすことができました。もちろんblack midiとは諸々別物ですけど、根っこの気持ち悪さはしっかりこちらにもありますからね。

“Holy, Holy”が先行リリースされた時のX上の反応が本当に面白くてね。「『勝手にシンドバッド』じゃねえか!」と爆笑する人もいれば、「いや、これはSteely Danだ」と指摘する人もあり。その2つが感想として同居するって時点で気持ち悪いことこの上ないんですが、不思議なことに全体像としてこれが共存し得る音楽性なんですよ。思うに、black midiと比較して相当にメロディアスになったことで、Greepの粘り気のある歌声が強調されている。あとはフレーヴァーとしてのラテンやブラジル音楽の要素、この辺がサザンオールスターズのあっけらかんとしたスタイルを連想させたのかなと。

一方でブラスやピアノ、コーラスを大々的に取り入れたアダルト・コンテンポラリーなジャズ感は、確かにSteely Danにも通じています。アンサンブルの点で言えば、各々が好き勝手にやってそれがなんやかんやあって落ち着く、みたいなblack midiのスタイルから、かなり抑制の効いたものに変わっていますしね。とはいえそれでも随所に狂気は感じますし相当にテクニカルなんですけど、アルバムの中で切れるカードが異様に豊富でね。こんな作風で1時間もあったら普通疲れるんですけど、そこの緩急が鮮やかなので決して間延びしていません。

black midiではやれなかったこと、やりたかったことがわがままに詰め込まれた大ボリュームのこの作品、いやはや素晴らしかったです。聴き終えた後の充実感でいえば今年の新譜でもトップクラス、よくぞここまでの作品を作ってくれました。私がblack midiに託していた変態的ロックの未来は、無事Greepの手によって未来に引き継がれていくことになりそうです。

“Party Album”/Famous

black midi絡みでいけば、サウス・ロンドンのシーンからもう1枚ご紹介しましょう。音源のリリースそのものはそれこそblack midiやSquid、それからBC,NRなんかと同時期だったものの、フル・アルバムとなるとやや遅れてのデビューとなりました。Famousで1st“Party Album”です。

もうタイトルが最高じゃないですか。こんなアルバムがBGMに使われてるパーティー、私は絶対に行きたくないです。これはもちろん最大級の賛辞ですけど、だってあまりにもポスト・パンクすぎる。サウス・ロンドンのポスト・パンクが〜〜なんて語り口はこの3〜4年でよく見かけましたが、あのシーンって音楽的な共通項はまったくないじゃないですか。そこへいけば本作は、我々が連想するポスト・パンクに非常に忠実ですよ。

Joy Divisionが示した息苦しさや素っ気なさ、そこにのっぺりとしたノイズを散りばめいっそうの緊張感を生み出す音像。そしてヴォーカルはボソボソと呟くようで今一つ要領を得ない。いやはや、どこからどう聴いたってポスト・パンクです。ただ“The Destroyer”のサウンド・メイクや最終曲“Love Will Find A Way”の真摯なソング・ライティングのように、ふとした瞬間にオーバー・グラウンド的な音の開け方をする、一周回った意表のつき方も面白いじゃないですか。

1st時点ではSquidがシーンの本命とされていたと思うんですが、そこからBC,NRが2ndで飛躍し、black midiやDry Cleaning辺りはコアな支持を獲得し……ときたところで第2波としての本作。こういうように、断続的に面白い作品が出てくるとシーンというのは重厚になっていきます。先陣切った連中が軒並みアクの強いバンドばかりなところを、負けじと厭らしいロック・アルバムで対抗してきたのはニヤリとさせられますね。

“Rough & Ready”/Ruthven

今年の4月編で扱ったFabiana Palladinoも所属するPaul Instituteよりこちらも期待の新人です。拠点はサウス・ロンドンということで、そういう意味ではここまでに紹介したロック・アルバムと同じ空気を吸い込んだ作品とも言えるかもしれませんね。Ruthvenで“Rough & Ready”です。

とはいえポストパンクでもなんでもなく。Palladinoと同じく、Princeをルーツに持つセクシーで上質、そしてモダンなR&Bですね。サウンドの軸となっているのがエレクトロなんですが、AORにPrinceのエロティックさを掛け合わせたメロディ・センスもあいまってソフィスティ・ポップをもっと軽やかに仕立てたような質感でね。あるいはそれは10’sのオルタナティヴR&B通過後の感性と言うべきで、そう言う意味ではMk.geeなんかと並べて語ってもいいのかもしれません。

そしてもう少し注意深く観察すれば、グルーヴそのものは実にブラック・ミュージックの王道に位置する官能的なものだとも気づきます。あくまでR&Bというモードでまとめられているし、どの楽曲でもベースの気の利かせ方が素晴らしくてね。かと思えば“The Window”での展開の振れ幅であったり、続くフィナーレの“Drive It”で一瞬だけ”Purple Rain”になりたがってみたり、アイデアの数が豊富で単にR&Bとも言いにくい奇抜さもユニークでね。

Princeが現代ポピュラー音楽における最重要の参照元になったのは何も今年に始まった話ではありませんけど、どうにも2024年は個人的にヒットするPrinceフォロワーが多いように思いますね。Xには書いたんですが来年の年始にPrince全アルバムのリスニングを予定している身として、こういうアーティストに新譜として触れられたのは準備としてもよかったのかなと思ってみたり。

“Cutouts”/The Smile

まさか1年に同一アーティストをこんなに頻繁に扱うことになるとは。Parannoul、Maruja、inuhaに続いては彼らです。今年1月に傑作2nd“Wall Of Eyes”をリリースしたばかりの誰もが知る新人バンド、The Smileが早速3rd“The Cutouts”を発表。もうThe Smileがどういうバンドかの説明は大丈夫ですかね?四捨五入したらRadioheadになる例のアレです。

まあ、今の表現は冗談にしても。今回の”The Cutouts”を聴いても、やはりアプローチは相当にRadiohead的なんですよね。”Kid A”以降手を変え品を変えやっているビートの再解釈と、”Moon Shaped A Pool”で一旦の完成を見たであろう肉体性の分離と再構築、それは本作からも感じられます。ただ、これもやはりと言うべきか、Radioheadがこのアルバムを作るイメージは湧かないんですよね……おそらくはその、ビートと肉体性という2つのキーワードに対する解答の違いなんでしょうけど。

リズムをフックにアルバムを引っ張るという手法は過去2作にも共通するんですが、本作が一番突き詰められているような気がしますね。Thom Yorkeのヴォーカルですら、ヒップホップとは言わないですけどリズムとの共鳴にかなり意識を向けている感覚があります。Johnny Greenwoodのギター・プレイにしてもそうで、かなりポストパンクのスタイルに接近したものが目立つ印象です。リズムに纏わりつく理知的かつ明白なそれが、Tom Skinnerのドラムの輪郭をくっきりとさせる作用を持っていて、ここでもやはり奇妙な一体感が生まれています。

あんまり比較するのも野暮な気がするんですが、聴き味として一番近いのはおそらく“Kid A”でしょうね。あの作品は前々からビートのアルバムだと思っているんですけど、あそこから冷酷さを上手く中和させ、人力ゆえの求心力を追加した、そんな感想です。ロック・アルバムとしてのダイナミズムはその分減退したので、リスナーの趣味によって反応はきっぱり分かれる気もするんですが、”Kid A”派閥の私にとっては当然大満足の1枚でした。(でも”Wall Of Eyes”の方が好きだな……)

“Jonah Yano & The Heavy Loop”/Jonah Yano

広島にルーツを持つ日系カナダ人、Jonah Yanoが構想に3年もの期間を要したと語る最新作“Jonah Yano & The Heavy Loop”です。とはいえ前作”Portrait Of A Dog”は昨年リリースですから(こちらも名作)、同時進行的に異なるヴィジョンを描いていたということでしょう。

ジャズとフォークとアンビエントをブレンドして、それらをスピリチュアルな気配によって結びつけた上質な音響作品。一言で表すならばこんな具合でしょうか。それぞれの楽器の距離感とでもいうのかな、すぐそこで鳴っているかのような臨場感が実に見事です。それは“Romance ESL”の冒頭で聴くことのできる情熱的なサクソフォンの吹き荒びのようなアグレッシヴさに関しても、そしてあのClairoが参加した小品“Snowpath”での侘しさや透き通った情景描写に関しても一役買っています。

そして特筆すべきは最終曲“Heavy Loop”。これはバック・バンドの名前でもあり、本作のテーマそのもの(=永劫回帰)を表現したナンバーなんですが、30分に及ぶミステリアスかつダイナミックな傑作です。ジャズの即興演奏の中でも相当にアブストラクトと位置づけ得る音像が広がり、アンビエントの曖昧さとフォークの物悲しさがそこに参加してゆく、本作のコンセプトを描ききった渾身の力作ですよ。30分にもなる訳ですから聴いていて着地点は見つからないんですが、いっそこのまま永遠に続いてほしいとすら感じてしまう、2024年のベスト・トラック級の1曲だと思います。

この手のスピリチュアルなジャズ作品となると、9月リリースのNala Sinephroによる“Endlessness”がかなり評価を集めていますが、個人的にあっちは難しすぎてね。そこへいくと、あくまで肉体的なサウンドと歌心も兼ね備え、そしてそのうえでたっぷりと瞑想的な世界観を構築していく本作のフレンドリーさにより心惹かれました。

“Patterns In Repeat”/Laura Marling

ここまでの作品はどれもこれもかなりボリューミーでしたから、ここいらでお淑やかな名盤も見ておきましょう。あまりに清らかで、これはこれで聴いていて精神力を要求されるんですがね。近年ではMike LindsayとのユニットLUMPでも高く評価されるブリティッシュ・フォークの才媛Laura Marlingの個人名義では4年ぶりとなるアルバム“Patterns In Repeat”です。

女性UKフォークとなると今年の1月にMarika Hackmanを既に扱っていますが(ちゃんと記録してるとこんなように引っ張ってこれるのが便利)、あちらがUKロック的な感情のささくれを取り込んだ作風だった一方、本作は徹底的なまでに嫋やかなフォークを志向していますね。ギターとストリングスが描き出すサウンドスケープはすこぶる柔らかく、インディー・フォークの担い手の多くを占める若き才能では醸し得ないじっくりとした歌声がその柔らかさに心地よい温度を与えています。

なんでも本作は娘を授かってから初となる制作だったようで、そういう母としての側面がクローズ・アップされているんですよ。ソロ前作で「架空の娘に向けた音楽」というJethro Tullもビックリなコンセプトをやった後で実際に母親となってこうした作品を生むのは、如何にもブリテンらしい捻くれにも思えてしまいますが、それはそれ。まさしく子守唄のような“Lullaby”から表題曲へと向かう終盤の展開が特に情緒を感じさせて、いきおい内省的になりがちなこのジャンルではあまり感じにくい他者への慈しみが静かに湛えられています。

ストリングスが魅力的だともうそれだけで反応してしまう質の私からすれば、加えてソング・ライティングや歌声、その温度感までもがすべて適切で優れているこのアルバムを見逃すはずがありません。こういうベタに「いい音楽」になるフォーマットを、奇想天外な名作飛び交う2024年10月のラインナップに組み込めるのも嬉しいことです。

“Rong Weicknes”/Fievel Is Glauque

NYのマルチ・プレイヤーZach PhillipsとブリュッセルのシンガーMa Clémentによる国境を超えたジャズ・ポップ・ユニットのFievel Is Glauque。彼らの最新作“Rong Weicknes”もこれまた軽やかな名作でした。実は見落としていた作品で、この投稿の校正中にたまたま発見しましてね。いたく気に入ったので急遽滑り込みでご紹介できました。

基本的にお上品で澄ましたような表情を浮かべつつ、急にいたずらっぽい茶目っ気やギャップを見せてくる。女性に例えるならばずいぶんと魔性の作品じゃないですか。ベースとしては軽やかなジャズ・ポップですし、細かいリズムの刻みとアダルティな管楽器がなんとも小粋です。ただ、まさにそのリズムにしろサウンドのアプローチにしろ、グッとくる遊び心や意外性を至るところで聴かせてくれるんですね。意図的に継ぎ接ぎしたかのような違和感だったり、途端にアンサンブルがややこしくなったりね。

一方その頃Clémentの歌声はというと、背後で奏でられるそうしたサウンドに関心を寄せずに、愛らしくも決してリスナーと目が合わない、明後日の方向に向けて歌われているような感覚がありまして。作品像そのものにはマッチしているんですが、演奏と歌唱が妙に分離している。じゃあこれが作品に悪影響を及ぼしているかというと、浮世離れしたプログレッシヴ・ポップのオーラを与えているという意味でむしろ功を奏しているのが魅力的でね。すごく不思議なバランス感覚があります。

ローファイなサウンドとスキルとアイデアの面白さがニクい演奏、そしていい意味でのリアリティのなさ。なんでしょう、イタリアン・プログレに特有のニヤリとさせられるわざとらしさをポップス的に仕立てたかのような、そんな印象があります。国籍からしてイタリアの血が流れた作品ではないんですが、ヨーロピアンな面白さを連想させられるんですよ。

“The Great Impersonator”/Halsey

10’s以降のポップ・アイコンの1人と言えるでしょう、アメリカの女性シンガー、HalseyことAshley Nicolette Frangipaneの最新作“The Great Impersonator”。ただ10’s以降のポップ・アイコンと呼ばれるアーティスト群に、私はあまり反応できていない立場ではあるんですよ。しかしどうです、本作に関しては明白に脱皮を遂げているじゃないですか。

「女性の紡いだロック/ポップスのダイジェスト」みたいなアルバムだなぁと感じたんですよね。70’sのSSWや80’sのUSポップス、00’sのエモに現代のインディー、時代やサウンドも異なるそれらを彼女の持ち前のポップ・センスで作品に落とし込み、音楽的には非常に多様な本作にすべての参照元に共通している女性らしいしなやかな強さで統一している。これはあくまで私の推測ですけど、偶然の産物でこんなアルバムが作れるはずがありません。実にクレヴァーな考察なくしては。

だってアルバム・タイトルが「偉大なるモノマネ師」ですからね。過去へのオマージュが意識として介入していることは確実です。とはいえただの模倣なんて退屈もいいところなんですけど、Halseyには幸いにして軸となる作曲においては他者に頼るまでもない実力があります。あくまでオマージュにとどまる程度ですし、それだけ多岐に渡る領域をオマージュし尽くすなんてよほど引き出しがないとそもそもできませんよ。全18曲をカラーを変えながら逐一いい曲に仕上げるなんてなかなか神業です。

2024年が豊作なのは間違いないとして、そのうえで今年で最も「聴かれるべき」1枚として推薦したくなるほどの作品でした。近年チャート上でも批評でも目立つ「ポピュラー音楽におけるフェミニズム」、それに対する現時点での模範解答のようなアルバムだと思っているので。それに少なくとも、ポップスのアルバムとしては間違いなく2024年有数のクオリティでしょうから。

“貉”/有田咲花

今回も邦インディーから掘り出し物を。これも例によってXで複数の信頼できるリスナーの方がコメントしていたことで発見できました。女性アーティスト、有田咲花によるこの名義での1stで“貉”。これで「バク」と読むんですね、いやはや勉強になりました。このアーティストの周辺情報がまるで出てこないので、知識面で唯一のアップデートです。

このご時世もう少し情報が出回っててもいいようなものなんですが、本当に詳細が見えてこない人物でして。その輪郭は音像から見定めていきましょう。私のイメージを申し上げれば、ポスト・ベッドルーム・ポップの椎名林檎、こうですね。土台はローファイな宅録調のサウンド(なんでもすべてiPhoneで録音したとか)で構築されているんですがふとした瞬間にゾッとさせられる情念的なキャラクターが実に冴えていて。サウンドの質感もあって、幾らか朧げに加工されてはいるんですがそれでも鮮やかです。

それにそのサウンドも簡素な作りながら見事でね。ギターの弾き語りによるフォークから狙い澄ました違和感を誘発させる打ち込みのキックまで、一貫してモノクロームの世界の中で明滅するアイデアの数々は素晴らしいですよ。それは作品全体の景色にも伝播していて、表題曲なんかに分かりやすいかな。キヨシローの『デイドリーム・ビリーバー』を突如引用したかと思えば、霞のように消えていきアブストラクトな音像が不意を突く。ここまでやっておいて破綻とは無縁なんですから。

Halseyのところでも書いた音楽における女性であることの尊さ。これを日本国内の範疇で語るならば浅川マキ、カルメン・マキ、中島みゆき、戸川純、椎名林檎、カネコアヤノのように繋がっていく「情念の音楽」という線を引けるかと思うんですが、その延長線上で大いに語り得る1枚ではないでしょうか。

コメント