今回は引き続き「オススメ新譜10選」を。相変わらずペースが上がりませんが、8月編と参りましょう。

いやぁ、えげつなかったですね。8月のリリース、どうなってんですか。ここまでの話題作の密度、新譜を追いかけ始めてからの4〜5年では体験したことがない次元です。

あまり新譜を聴けてなかった時期でもあるんですが、それでも無理くりオンタイムで10枚選べるくらいには大きな作品がいくつもありました。実際この投稿を書くにあたって、ざっくりあれとこれとそれと……と目算をつけるだけで枠埋まっちゃいましたから。

でもそこで締め切るのもなんだかなぁと思い(遅刻してる身分でよくもまあ)、色々探してるうちにそれどころじゃなくなりましてね。その結果何が起こったかと言いますと、Blood Orange、Wolf Alice、Deftones、Sabrina Carpenter、CMAT、これ全部選外になりました。

Blood Orangeなんて結構好きだったんですけどね、タイミングが悪いよタイミングが。それとCMATは過去2作もピックアップしていたので贔屓したかったんですが、今回はそこまで刺さらなかったなぁ……批評的にはかなり好調のようですが。

とまあ、選外の話だけでもう1本投稿が作れちゃう勢いなんですが、女々しい言い訳はこの辺にして。それらの話題作を差し置いて選ばれた、2025年8月の10枚、こんなラインナップです。

- “The Passionate One”/Nourished By Time

- “To Dry A Tear”/Khamari

- “God Does Like Ugly”/JID

- “Sortilège”/Preservation & Gabe ‘Nandez

- “Baby”/Dijon

- “Black Star”/Amaarae

- “I Love My Computer”/Ninajirachi

- “Eyes Of The Storm”/Georgia Harmer

- “It’s A Beautiful Place”/Water From Your Eyes

- “The New Eve Is Rising”/The New Eve

“The Passionate One”/Nourished By Time

彼のことはよく覚えてますね、2023年の“Erotic Probiotic 2”が優れた作品でしたから。当時の年間ベストでもそれなりの位置につけたはずです。そんなボルチモア・ベースで活動するNourished By Timeの最新作“The Passionate One”、想像の上をいく文句ない仕上がりでしたよ。

何がいいって、ずっと地味なんですよ。分かりやすいメロディだったり、R&Bという土壌で語るならリズムのインパクトだったり、そういうものがすごく控えめ。ダウナーなブラック・ミュージックというだけなら優れたアーティストが様々いますが、ああいったパーソナルな面持ちとも違う、情緒的な切実さもないんです。ずっとライトな聴き応えでね、うっかり“Rock With You”を思い出しちゃったくらいに名曲な“9 2 5”なんてのも、一撃で印象にこびりつくというより、後からふと思い出してはじんわり胸を温かくする、そんな質感で。

これ普通なら悪口になるんですが、前作でもそうした温度感だったことを踏まえると、意図的にやってますよね。インディー・ロックに対抗してインディー・ソウルとでも言えばいいかな。サウンドは派手ではないけれどかなり冴えていて、シンセの柔らかさが特に好みです。“It’s Time”の奥行のある平坦さなんてなかなかどうして真似できませんよ。しかも地味とは言いましたけど、作曲も相当レベル高いです。ヒット・シングル的なものより、名盤に1曲はあるスーパーサブが12曲分書けていますから。

しかもそれをひけらかすことなく、一貫してコンパクトに、軽い余韻を引きながら進行する。プレミア感はないはずなのに、なぜだか同じ筆致のR&Bアルバムって思いつかないんですよ。これでシーンが塗り替わるぜ!とか、2025年の顔はこいつだぜ!とは思えません。思えませんが、30年後に2025年こんなのあったなぁと言ってこのアルバムを聴き直している自信はありますね。

“To Dry A Tear”/Khamari

2023年に人々が期待を寄せたR&Bのニューカマーの確かな成長という点で、ここで Nourished By Timeと並んで語っておきましょう。もっとも、2023年当時の私は彼にはきちんとリアクションできてませんが。Khamariの2年ぶりのアルバム“To Dry A Tear”です。

これに関してはBillboardが行った彼へのインタビューで、見事に正鵠を得た見出しがついています。「How Jeff Buckley and D’Angelo inspired his new LP」、とね。このうち、D’Angeloは分かりやすすぎるくらいです(ちなみに、このレビューを書いている段階ではD’Angeloの早逝は知る由もありませんでした。謹んで哀悼の意を捧げます)。“Sycamore Tree”なんて、訴えられたらキッチリ負けそうなくらい“Untitled (How Does It Feel)”なんで。これは流石に明示的なパロディだと思うんですが、ここに限らずリズムの意図したモッサリ感や身体をまさぐるようなグルーヴは完全に“Voodoo”を念頭に置いたものでしょう。

ただ“Voodoo”って粘度がすごく高いアルバムですけど、こっちは実は総合的にはサラッとしていて。どことなく物憂げな表情も漂っていて、とてもじゃないけど筋肉を見せびらかすような作風じゃない。それに、ギターを軸に組み立てたSSW調の曲もやれちゃうんですよ。で、こういう儚げなメランコリーとなると、なるほどJeff Buckleyかと。誠実なアコースティック・ナンバー“Head In A Jar”もいいし、ほのかにラテンなメロウネスがある“Euphoria”も格別です。

Jeff BuckleyにしろD’Angeloにしろ、オルタナティヴなもの(ナンバーガール的な意味ではなく、語義通りのオルタナティヴです)を愛好する人なら大抵が通ってるアーティストだとは思うんです。でもいざこの2人に線を引けと言われると、どうです?なかなか想像つかないでしょ?その接続というだけで魅力的だし、1曲1曲もよく洗練されていて。これ、かなり好きだなぁ……

“God Does Like Ugly”/JID

彼も以前年間ベストで扱っておりますね、2022年の“Forever Story”で存在を知りました、今改めてキャリアを調べると最初のミックステープは2010年ということで、認識よりはるかに中堅どころで驚きましたね……ともかく、私が珍しく動向を気にしていたラッパーの1人であります、JIDの“God Does Like Ugly”です。

なぜヒップホップが軸足でない私が彼のことを覚えていたか、すごくシンプルな理由です。フロウとラップ・スキルが非常に好みなんですよ。声質そのものはマッチョではなく、むしろある種のナードっぽさすら感じるものなんですが、それが青く燃え盛る感情の炎の中から射抜くような鋭さと冷たさでもってラップしてくる。この厳しさが堪りません。Kendrick Lamarにも通ずるそれは、作品序盤に配された“WRK”で存分に発揮してくれているキャラクターです。

トラックももちろん素晴らしくて、常にどこか物騒でシリアス、嵐の前の静けさを思わせる緊張感があります。前作よりはいくらか装飾や多様性に積極的な印象もあるんですが、それでも聴き味としてはかなり淡麗。そこにJIDというラッパーがしっかり映えているし、客演との絡み方も上手いんですよね。それはロマンチックに立ち上がる、Ty Dolla $ignと6LACKとの“Wholeheartedly”でよく伝わるんじゃないかな。作風としては本作の中では異彩を放っているものの、JIDがあくまで淡々としていることで作品の軌道上に収まっています。

よくキムタクの演技に対して「あの人何演じても結局キムタクになるじゃん」みたいな指摘見かけると思うんですけど、あの感覚って実は表現力として1つの模範解じゃないかと思ってるんです。イヤミじゃなくてね。そういうキャラクターの強さと、その個性を発揮させるための舞台に対するシビアな選球眼、なにより我を貫く立派な傲慢ぶり、この辺を見事にヒップホップでやってくれてるのがJIDという人物なんじゃないかな。

“Sortilège”/Preservation & Gabe ‘Nandez

今回もヒップホップからもう1枚。ニューオリンズのビートメイカー/DJのPreservationとNYのラッパーGabe ‘Nandezによるコラボレート“Sortilège”です。この Preservationという人、本作にも参加しているBilly Woodの周辺人物らしくてですね、てっきり若手かと思いきやあのMos Defとの仕事で有名になったかなりのベテランどころでした。

そしてPreservationのトラック・メイク、これがもう最高ですよ。ヴィンテージ感のある枯れたサウンドは生音もたっぷりと取り込んでいて、同時にそれこそBilly Woodの作品でも顕著だったアンダーグラウンドな得体の知れなさも前面に出ています。闇堕ちしたNative Toungues、というのは如何にもヒップホップが不勉強な例えで恐縮ですが、門外漢がシンプルに感想を記すならこんな具合でしょうか。全体的に土臭い印象があって、音使いなんかは現代的なんですが、纏うムードはかなり90’sライクだと感じます。

‘Nandezのスモーキーなラップ・スタイルとも素晴らしい噛み合いを聴かせてくれますよ。重たく震える彼のフロウがアルバムの地下室さながらな閉塞感と重厚感によく馴染んでいてね。終始ノイズが鳴っている“Respected Calligraphy”なんて、かなり素朴なトラックなはずなんですけど、彼の声だけでグイグイと引き込まれます。そこから作中ではハイファイですらあるメロウなシンセが効いた“Mondo Cane”のコントラストが特にお気に入りです。

Billy WoodやMos Defって、アプローチが似てるとは言いませんが、オルタナ・リスナーからの支持も厚いヒップホップという共通項はあると思っていて。その人脈ということで、本作もその中で語るに足る作品ではないかと。意図的な音の汚れ方なんかがローファイ・インディー的な観点に響くのかな。その辺りは実際に聴いてみて判断してもらえると。

“Baby”/Dijon

今年に入ってからの「オススメ新譜10選」で何度となくDijonの名前をあげてきました。Bon IverやJustin Bieberの作品への参加という直接的なものから、あるシーンやスタイルを象徴するアイコンとしても。そんな彼の満を持してのオリジナル・アルバム、“Baby”。ここまで散々煽ってきた期待に、きちんと応える1枚になったと思います。

一聴した瞬間に伝わる、明白なPrinceへのリスペクト。大傑作“Sign O’ The Times”は今日最も参照される機会の多い作品の1つな訳ですが、ご多分に漏れずこの作品にもあの「密室ファンク」のDNAは刻まれています。猥雑なヴォーカル・パフォーマンスもそうだし、多彩なアイデアをお構いなく敷き詰める密度の高さにしてもそう。1曲1曲、どこかしらにサウンドにおいてユニークな仕掛けがありますからね。そんでもって、それをポスト“Blonde”のオルタナティヴなブラック・ミュージックのアプローチでやるんですから、そりゃいいんですよ。

ただ、そんな音楽この10年そこらで山ほど生まれてきた訳じゃないですか。本作の秀逸な点って、それを80’sのメロウネスとポップネスで、あくまで外向的に表現しているところなんですよ。プロダクションの緻密さや精神描写に集中するのではなく、しっかり曲単位での強度が高い水準にあり、かつネガティヴな空気はそこまでないという。そこへいくとアートワークが象徴的でね、モノクロで上下逆さまにしてあるものの、被写体自体は胴上げされてニッコニコのDijon自身という。手は込んでますしシックな音運びにまとめつつ、結局聴いてて楽しくなるアルバムですから。

80’sリバイバルの流行も一区切りついたタイミングだと思うんですが、こういう形でのリファレンスがとんでもないクオリティで提示されるのが痛快でした。あ、それとこの手の音楽できちんとギターが主張してくるのもいいですね。20’s後半のポップスを盛り立てることになるであろう逸材の代表作として、申し分ないものになったと思います。

“Black Star”/Amaarae

これは掘り出し物でした。ガーナ出身の女性アーティスト、Amaaraeで“Black Star”。2023年の“Fountain Baby”もジャケットに見覚えはあるんですが、気持ちの上では本作で改めて初めましてです。母国ガーナの国旗を背負い、中心に戴く「Black Star」を彼女自身で表現する、そのアートワークの力強さにまずもって惹かれました。

実際聴いてみると、内容も素晴らしいんですね。アフロ・ポップやエレクトロ・ダンスみたいな語彙が咄嗟に思いつきはすれど、ミニマムでもあって、「黒さ」から連想されるステレオタイプとはかなり距離があります。じゃあ文字通り漂白されているのかと言うともちろんそんなこともなくて、精錬と例えるのがベストですかね。かと思えば“S.M.O.”からの“Fineshyt”でのビビッドな色彩感覚なんていうのは、「いや、私これもできるんで」と雄弁に語ってくるようでもあり。タイミングも上手いんだな。

そう、このヒラヒラとしたスタイルの変化、ここにも本作の魅力はありますね。もう少し聴き進めて最終盤でのこと、レジェンドCharlie Wilsonを招いての“Dream Scenario”ときてドギツイ民族色で塗り替える“100DRUM”なんてキマってます。こういうトラックごとのニュアンスのつけ方が冴えているので、作品に新鮮さと簡単に尻尾を掴ませない奥行きを生んでいるんだと思います。それに、彼女のわざとらしく愛嬌のある歌声がずっと鳴っているから、決して空中分解することもありません。

……聴いていて決して重たいアルバムじゃないんですよ。さっき書いた精錬の巧みさであったり、あるいはその歌声、そしてアルバムのサイズ感からしても、存外カジュアルに聴けちゃう音楽だと思ってます。なのによくよく立ち向かうと、やっていることはなかなかどうして複雑。あれ、そういえばこのアルバムってどんなだっけか……と思わずもう一度“Stuck Up”のあけすけなイントロに戻ってしまうという、相当に中毒性の高いアルバムです。どうぞお気をつけて。

“I Love My Computer”/Ninajirachi

Album Of The Yearのユーザー・スコアもかなり高く、Xでも複数の方が絶賛するのを見かけておりました。オーストラリアの女性DJ Ninajirachiで“I Love My Computer”。アーティスト名の「jirachi」はねがいごとポケモンのジラーチから名付けたようで、なんだかPorter Robinsonを思わせるバックグラウンドですね。

さて、肝心の内容ですが。このアートワークが何より雄弁に語っているんではないでしょうか。カラフル、乱雑、趣味嗜好への愛着、そしてある種の青春、そんな音が次々に飛び込んできます。縦ノリのニュアンスやバリバリした電子音のアタック感はEDMっぽいかな?と思いつつ、フックの切れ味はハイパーポップでもあり、きちんと歌モノとして聴かせてくれる親切さはCharli XCX通過後のエレ・ポップの強度だって持っている。「私の好きなエレクトロ」を見境なく詰め飲んだ、バイキングのプレートのようなわんぱくさが痛快ですよ。

何が面白いって、かつて精神的な「洋楽おじさん」だった私はEDM直撃世代な一方あれを目の敵にしていたし、名前をあげたCharli XCXだって世間ほどのものをいまだに掴めていません。そんな私をすらこの音楽性でもって笑顔にさせるというのは、結構とんでもないことなんですよ。私の中ではね。色とりどりのエレクトロを配合するバランス感覚だったり、あるいは畑違いな人間にもまっすぐ伝わってくる熱意やピュアネスなくしてあり得ないことです。

ジャンル問わず気骨のあるオタクに囲まれているという、たいへん恵まれた人間関係を持ち得た私からすると、なんだかとってもフレンドリーな1枚でした。一流のオタクって奴は、興味ない分野の話を面白く聞かせてきやがりますからね。そこへいくとこの“I Love My Computer”、聴き終えた後で思わず“brat”にリトライしたくなったんですよ。そのリアクションをさせられたというだけで、このアルバムは大いに賞賛せねばなりません。

“Eyes Of The Storm”/Georgia Harmer

2〜3年前なんかに比べると、インディー・フォークの話題が随分と減ってしまったように思います。そりゃいい作品は絶え間なく出てるんでしょうけど、どうにも私のアンテナに引っかかりにくくなってきてましてね。そんななかカナダから訪れた素晴らしいアルバムがこちら、女性SSWのGeorgia Harmerで“Eyes Of The Storm”です。

古くはNeil YoungにJoni Mitchell、比較的新しいところだとMac DeMarcoなんかがそうかな、とにかくカナダの土壌とSSWは相性がいいんですが、その系譜にある才媛でしょう。かと思えば2曲目の表題曲“Eyes Of The Storm”でのかなりラウドなドラムの主張、この辺りはロックの耳でも楽しめます。こういう、ゴリっとしたバンド感をフォークでまとめるアプローチ、なんとなくCassandra Jenkinsの“An Overview On Phenomenal Nature”を思い出しますね。

そして、これは当たり前にSSWに求める最大のものですが、曲がよく書けてるんですよね。うっすら物憂げでありつつ、その情動からは一線引いたさらりとした作曲ぶり。そこにほんのりとした人懐っこさとアーバンな洗練までもがあるんですから堪らないですよ。しかもこのメロディを紡ぐのが、それこそJoni Mitchellをややあどけなくしたような、人間味に溢れた歌声というのができすぎです。こんなの好きになるなという方が厳しい。

どうしても新譜を聴くとなると、「今これが鳴っている意味」みたいなことに意識が向いてしまうし、実際2025年はそういう点での重要作も多かったんですが、この作品のように「たまたま今年リリースされただけのいいアルバム」もしっかりキャッチしていかないとつまらないなぁと背筋を正す1枚でしたね。もちろん、Cassandra Jenkinsの名前を出したように近年のトレンドの中で語れる作品でもある訳ですが。

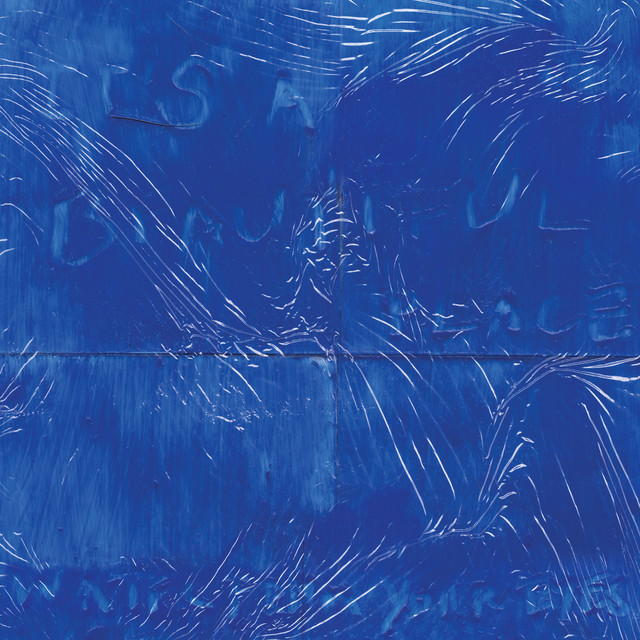

“It’s A Beautiful Place”/Water From Your Eyes

2025年に入ってから、この企画でロックの話をする機会がとんと減ったように思います。それ自体は私の価値観の拡張だと思うので喜ばしい、なんて先月はお行儀よく言いましたが、でもやっぱりロックも好きなんですよ。9月はkurayamisakaが待っているので安心してるんですが、8月からはひとまずこれを。Water From Your Eyesで“It’s A Beautiful Place”。

これは……シューゲイズ、じゃないですよね。近い瞬間はあれど、ここまでギターがザラついているとニュアンスは変わってきます。そのザラつきでいくならばガレージやある種のポストパンク、でもやはりないです。情動的というよりは、現代らしい編集センスがありますからね。ならいっそノイズ?いやいや、ノイズにしては展開のメリハリが明示的すぎるしメロディもいい。とまぁ、このように一言で語るのがかなり難しい音像で。えいや!とまとめてエクスペリメンタルともする向きもあるようですが、にしてはキャッチーだしなぁ。

ということで、一旦大雑把にオルタナティヴとかインディーとかに逃げてみるんですが、これが意外としっくりくる。宅録版Sonic Youthみたいな気配を感じるの、私だけでしょうか。音そのものというより、音を鳴らす態度みたいな部分です。ギター・ミュージックでは間違いなくあるんですけど、ギターの役割を素晴らしく拡大解釈していて。かと思えば“Playing Classics”、これがまた抜群にシニカルなポップスなんですけど、そういう時はちゃんと伴奏楽器として由緒正しくギターを弾いていたりもしてね。

かなりいろんな味のするアルバムなんですけど、それを30分というサイズ感で気負わずやっている潔さも好みです。短ければ短いほどいい、とまでは言いませんが、やっぱりロックって30~40分で聴かせてほしいんですよね。特に本作のようにアイデアの多彩さで聴かせるならば、なおさら鮮度を保つために適切なラン・タイムってものがありますから。そこを理解したクレヴァーさ、鳴っている音のキャラクターに通ずるものがあるとも感じます。

“The New Eve Is Rising”/The New Eve

最後にまとめてロックを扱っておきましょう。ロック……?イギリスの若手ガールズ・バンドとなると、The Last Dinner Partyを旗手に多くの有望株が出てきている現状がありますが、そこに続くニューカマーでは。The New Eveの“The New Eve Is Rising”です。この古めかしいタイトルのセンス、いいですね。

コケティッシュでエレガントというのはそれこそTLDPにも通ずるところではあるんですが、彼女たちの場合サウンドの軸にチェロを据えているのがまずもって個性的。それもいわゆるストリングス的な扱い方ではなく、完全にアンサンブルの軸として。当然アコースティック楽器であるからしてギターのようなパッションは演出できないんですが、その分不吉さや厳かさという、如何にも私好みのカラーで作品を塗りつぶしてくれています。

そこに合わせたのか、はたまたバンドの志向が元来そっちなのか、ヴォーカルの佇まいにも不穏さが滲んでいてね。それでいて、“Circles”での気が触れたようなテンションの高まりには、パンクから黎明期のポストパンクにも通ずる軌道の読めないスリルまでついてきて。続く“Mary”もいいですよ、序盤はハーモニカなんて持ち出しちゃって、きっちりいい曲書けるポテンシャルを見せつつ、展開するにつれどんどんとSAN値が削れていく異質さを滲ませてきます。

さっきチェロがアコースティック楽器がゆえにパッションは描けないという話をしましたが、もう1つのロック的な弱点として、サウンドの手札がどうしても限定的になっちゃうんですよね。ただ本作は、もっと本質的にソング・ライティングの部分で多彩だし、リズムに遊び心もある。アイデア先行の一発芸じゃない、このスタイルだからこそのアプローチをすでに確立しているというのは、かなり今後が期待できそうなバンドではないでしょうか。

コメント