さて、今回は月例の「オススメ新譜10選」やっていきましょう。バックナンバーは↓からどうぞ。

6月~7月は結構ヘヴィなトピックが多くてね…個人的にはMJの命日があるというだけでかなりしんどい1ヶ月ですし、Brian Wilsonの訃報もあったりして、正直オンタイムで新譜を聴く時間はあまり取れていなかったように思います。

で、ようやく気を持ち直してこの記事をまとめているところにOzzy Osbourneまでもが亡くなって……ついでにOasisの追加チケットも取れずで、もうとにかくやる気の出ない1ヶ月強を過ごしておりました。

ただ、これは7月編で確実に言及することになるんですが、とあるとんでもねえ新譜に喝を入れられましたね。そりゃあ偉人たちの死は辛いし、観たいライヴのチケットが取れないのも悲しいですが、今この瞬間にだっていい音楽は鳴り続けています。せいいっぱい悲しんだら、あとは前を向かないとね。

ということで、遅ればせながらやっていきますよ。私ピエールの選ぶ2025年6月のオススメ新譜、こんな10枚です。

“Hymnal”/Lyra Pramuk

この企画、1発目はだいたい世間でも騒がれた1ヶ月の顔のような作品から始めがちなんですが、6月はそういう作品がなかったように思います。“Gen”とかあのレベルの規模ではね。ならば個人的な愛着の比重を強めてみようとした時、6月のベストはこの作品でございます。ベルリン拠点の米人女性アーティスト、Lyra Pramukの“Hymnal”。

エレクトロとチェンバー・ミュージックのパラレルな展開、本作で鳴っている音を文字に起こせばこんな具合でしょうか。肉声と弦楽とエレクトロがそれぞれに役割を担うのではなく、全くの同時に放射していく、この凄みはちょっと圧倒的ですよ。メロディやビートによる音像の舗装は生温いと言わんばかりで、水や空気がそうであるように、ただの現象のように湧き出ては広がり、そして消えてゆく。その繰り返しを室内楽らしい厳粛さで50分聴かせてくれます。

そのうえで、作品像そのものがぼやけてはいないんですよ。むしろ閉鎖的ですらあります。これはやはり室内楽の作用、そしてエレクトロの淡々とした冷たさの性質によるところでしょう。水や空気に準えておいて閉鎖的とは無茶な話かもしれませんが、決してアンビエント的な曖昧さがある訳ではないですからね。例えば“Gravity”なんて楽曲は、幾重にも重なった音が圧迫感すらを伴って周囲を取り囲んできます。得体は知れないものの、とりあえずの実体は感じられるサウンドという感覚です。

サウンドスケープの凄まじさに限って言えば、この前のcarolineを抜いて個人的な年間ベストを更新した1枚でしたね。人工物としてのリアリティがあるなかで表現できる崇高さとしては格別だったと思います。ポップス好きの私が、これっぽっちもポップじゃない作品をここまで褒めちぎってるんですから、よっぽどのことだと思っていただきたいです。よっぽどのアルバムですから。

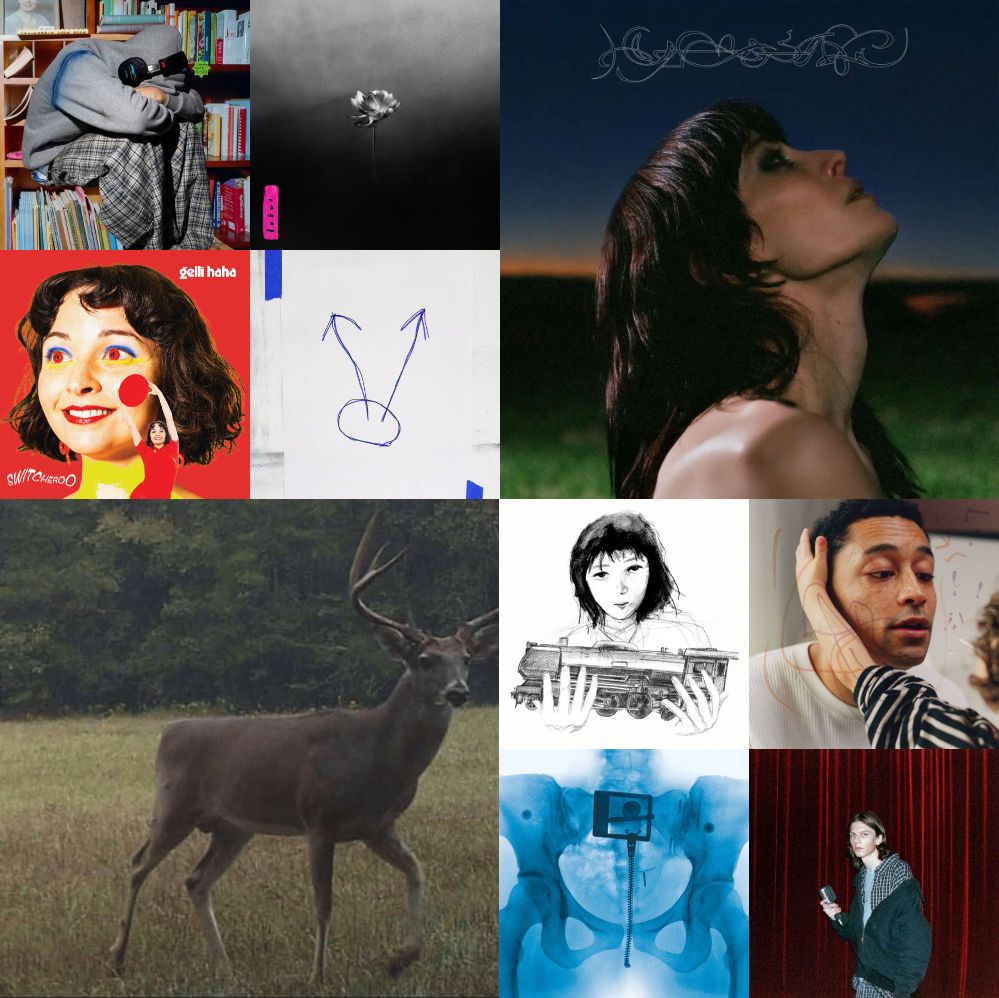

“VIRGIN”/Lorde

ネーム・バリューとしてはいの一番に扱うべきでしょうけど、Lyra Pramukがよすぎて二番手での紹介となります。でもこれも大好きな作品ですよ。10’sポップス・シーンのアイコンの1人、弊ブログ的にはかのDavid Bowieが「音楽の未来」とまで称賛した才能ということも付言しておきましょう、Lordeの4年ぶりとなりますアルバム“VIRGIN”。

前作“Solar Power”はアコースティックなアプローチも多く、かつアートワークに顕著な希望的な温度が目立ったものでしたが、ここでシリアスなエレ・ポップという旧来のスタイルに戻ってきました。かつポップスとしての基礎体力は過去最高で、オープナーの“Hammer”や“Favorite Daughter”なんてかなり隙がなくてお気に入りです。エレクトロの使い方もやっぱり上手いんですよね、冷たくも柔らかで、主役であるLordeのポップ・センスにぴったり寄り添ったサウンドです。

そして本作が感動的だったのは、年端もいかぬ少女が模索しながら生み出した会心の一撃である“Pure Heroine”や、ポップ・スターへの当惑も滲む“Melodrama”から遠く離れ、清々しい存在感がある点です。もちろんLordeなのでダークな表情は強いですし、歌われるテーマもパーソナルで時に沈鬱ですが、そのうえで自信に満ちた顔つきをしている気がするんですよね。それがさっき語ったポップスとしての強さにも直結してくるのかなと。

全米2位/全英1位とチャート・アクションも文句ない結果を出し、才媛の帰還としては申し分ない1枚になったんではないでしょうか。上半期を終えて、いいアルバムは多いもののメインストリームのポップなものでキレた作品がちょっと足りないなぁ……なんて感じていたところに本作があったのも嬉しい話です。噂によると7月にもキレたメインストリーム・ポップがあるみたいなので、そっちも楽しみですね。

“Slugger”/DERBY

ヒューストンのシーンで活動した経歴を持ち、現在はニューヨークを拠点にする謎めいたソロ・アーティストDERBYで“Slugger”。あくまで個人的にですが、2025年の新譜から鳴ってほしい音として相当しっくりくる作品でした。ふむふむ、今の音ってこういう感じねと、改めて確認できるという意味で。しかもそこに一切の妥協なく。

Alex G的な実験的アコースティック/インディーを、オルタナティヴR&Bのサウンド感覚と疎外感でまとめあげ、そこにMk.geeが聴かせるようなメロウネスを折衷した作品。こんな感じかな。ややこしい音楽好きならばピンとくる単語が目白押しですよね。しっかりとエフェクト処理されたヴォーカルはなんとも異物感がありつつ、かたやこちらもエフェクティヴなプロダクションにはノスタルジーが染み込んでいて、そこの好相性なアンバランスさが面白いです。

このノスタルジーというところだと、電子的な装飾も目立つ一方、アンサンブルの軸はあくまでバンド・サウンドなんですよね。よく聴いてやるとなかなか素朴な作品でもあって、本作に施されたエレクトロを全てひっぺがせば、実に純朴なインディー・アルバムになると思いませんか?それがふとした瞬間、楽曲単位だと“Money Fight”や“Shotgun”がそうかな、に聴こえてくると思わずハッとさせられます。

その肉感がエレクトロによって濾過され、それぞれの音が分離した独特のニュアンスを持っているのも聴いていて引き込まれますね。OklouでもErika de Casierでもいいんですけど、エレクトロで着飾るのではなく、むしろ作品のシルエットを強調する方向に作用させる作品というのが近年のトレンドになりつつあるなかで、それをたっぷりのインディー精神でやってのけた本作は注目に足る1枚じゃないかと。

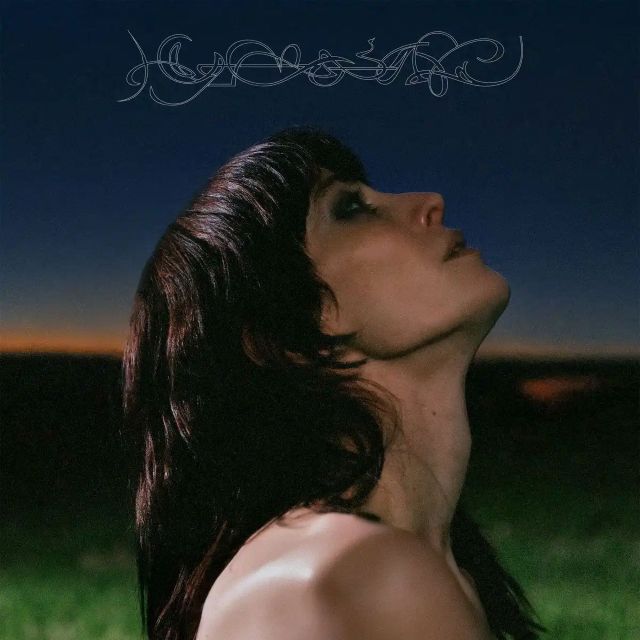

“K1”/kmoe

これは痛快な1枚でした。それに、結構いろんなところで騒がれていた感覚もありました。バンクーバー・ベースのアーティスト、kmoeの1stフル・レングス“K1”。音源リリース自体は2020年からと、現時点でそれなりのキャリアはあるようです。こういうリリース・スタイルのアーティスト、アルバムを軸に新譜聴いているとなかなか発見が遅れてしまいますね。

さて、何が痛快かと言いますと。ものすごく乱暴に表現しちゃうと「デケェ音で派手にやればカッコいい」という、ライヴハウスやクラブでの当然のマナーを大事にしたパンチの効かせ方ですよ。DERBYとは真逆です。シンセサイザーやギターの鳴りがもう清々しく過剰でね、鼓膜や感性に突き刺さるささくれを除去する作業を怠るどころか、むしろ積極的に刺々しいものを志向しています。ややメロウに立ち上がる“Aired Out”なんて曲も、気がつけば半狂乱の轟音に呑まれていますから。

このドギツイ上物が引っ張っていく訳ですから、ビートの部分もなかなか凶暴でね。ハウス的なテンションの高さやヒップホップの俊敏性を見せる展開も多く、そして案の定音の粒子が相当に荒い。これじゃあ聴き疲れは必至なんですけど、ここからがこの作品の肝心な部分で。このトゥー・マッチな音像を背負って、kmoeは何故だかインディー・ロックみたいなことをやりたがるんですよ。当の本人だけが弱っちい。そこのコントラストが鮮やかだし、かつメロディ・センスやギターの扱いもサウンドに負けず立派でね。

サウンドのインパクトだけだと、これをロックとして捉えるのはちょっと難しくもあるんでしょうけど、でも個人的にこの作品は全くもってロックです。「デケェ音」が鳴っているからだけではなく、そこに脆さや危うさをしっかり織り交ぜている生身のエモーションがあるからですね。思えばテクノロジーの差こそあれど、爆音を盾に女々しく振る舞うなんてロックの本質的な表現ですらある訳ですから。

“Blush”/Kevin Abstract

6月編はヒップホップ(的なもの)から3作品ご紹介するんですが、まずはこれからいきましょう。Brockhamptonの中心メンバー、Kevin Abstractで“Blush”。本作リリースから畳み掛けるように、Dominc FikeとのユニットGeezer(このアルバムに彼の参加した同名の楽曲もありますね)の結成を発表したのも記憶に新しいという方も多いのでは。

この作品、Kevin Abstractのソロ・ワークというよりは彼の周辺人物が一挙に参加したある種のコレクティヴによるリリースと言った方が正確でしょうね。BrockhamptonのメンバーやDominc Fikeに加え、Danny BrownにJPEGMAFIA、Quadecaといった挑戦的なヒップホップ・アーティスト、そして先ほど扱ったDERBYやLove Spellsのようなヒップホップ外部の新鋭と、本作に客演したアーティストを見渡すだけでしばらく聴く作品には困らないくらいの充実ぶり。

Kevin Abstractはそれらを統括するコマンダーのポジションに立っていて、各アーティストのカラーは引き出しつつ、スタジオの気密性をそのまま持ち込んだような半径の短さや、雑多ながらローファイな質感によってきちんとまとめあげています。次に何が飛び出すか予想のできないワクワクがずっと持続するし、意外性はあれど突拍子がないという訳ではない、ゆるやかな連帯感が感じられますね。ほどよい緊張感のある作品です。

実を言いますと、さっき「挑戦的なヒップホップ・アーティスト」として紹介したDonny Brown、JPEGMAFIA、Quadeca、この辺そんなにピンときてなくて……すごいのは一聴すれば分かりますけど、この半年くらいのQuadeca新譜待望論にアジャストできるほどの熱意はなかったんですよね。でも本作でKevin Abstractの監督下にあったものは、どれもすごくしっくりきました。そういう「聴かせる」采配も鮮やかな作品だったんじゃないかな。

“Lotus”/Little Simz

お次はこの人、5月編であれだけ引っ張っておいて選外になったらどうしようかと思っていましたが、やはり外してきません。UKヒップホップのクイーン、Little Simzで“Lotus”です。大傑作“Sometimes I Might Be Introvert”を含む一連の過去作でプロデュースを務めたInfloとの蜜月関係から一点、金銭トラブルで訣別してから初となる作品ですね。

そうなると当然サウンドにも変化がある訳で。Infloとの作業で培ったゴージャスなストリングスや優雅なスケール感は作品の随所に登場こそしますが、作品像としてはもっとスリムでソリッド、そんな印象を強く受けますね。ビートと最低限の装飾だけで構築されたトラックも目立ちますし、ゆえに彼女のラッパーとしての存在感、女性にしてはやや低い声域から繰り広げられる芯のしっかりとした表現力が際立っています。

それでいて、この作品も客演が非常に豪華でね。今のUKシーンで面白い音を鳴らすタレントが勢揃いですよ。前回紹介したObongjayarにバンド畑からはLittle DragonよりYukimi、それにMichael Kiwanukaときて極めつけはSamphaまで。それぞれに個性を発揮していて、先ほど表現したスリムな全体像にしなやかな筋肉を纏わせていくようで。でもその中でLittle Simzのシャープな眼差しはまったく曇ることなく、作品全体を貫いている。客演が多い作品ってそれだけでコントロールが難しくなりそうですけど、流石の掌握力です。

そりゃあ本作が“SIMBI”と匹敵するかと聞かれると、それは難しいことだと思います。何せあっちは年間ベスト級の傑作な訳ですから。ただ、あれがInflo陣営によるプロデュースの賜物なだけではない、Little Simzの表現力あっての名盤なのだと、本作ではっきりした。その意義は大きいかと思います。アメリカにはDoechiiという心強いニューカマーもいることですし、女傑たちがヒップホップ・シーンをエキサイトさせてくれる期待の持てる1枚。

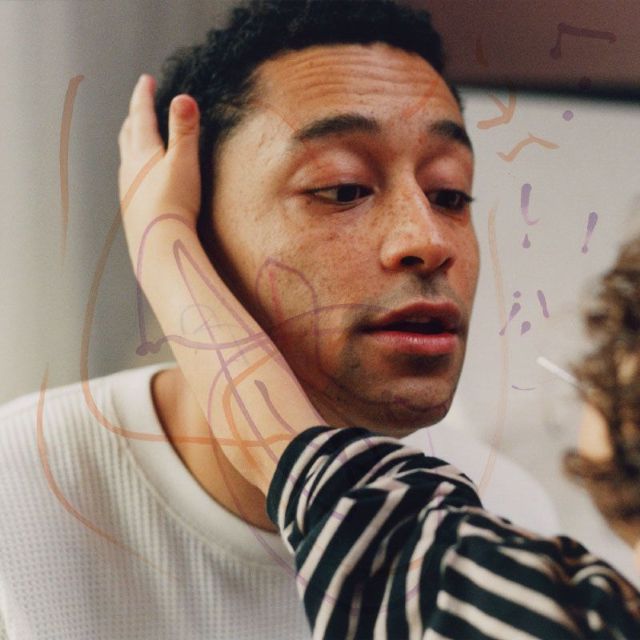

“hopefully !”/Loyle Carner

さあ、Little Simzに続きまして、今回なんとUKヒップホップから2作品取り上げます。どちらも甲乙つけ難い、なんならこっちの方が率直に言って好きなくらいですから。2022年の“hugo”も話題になっておりました、サウス・ロンドン出身のラッパーLoyle Carnerで“hopefully !”。すごく繊細で、聴いていて沁み渡る優しさのある1枚でした。

ヒップホップの基準に照らせば相当にローファイな生音がメインで、ギターを多用しつつ空白の目立つトラック・メイクが心地いいですね。バンド・セットで難なく表現できてしまいそうな、ハンドメイドな質感が抵抗なく染み込んできます。そのトラックを乗りこなして展開されるフロウはやはりUKらしい流麗さがありつつ、トラックによく馴染む人肌の心地よさがあるような。過去作のメロウネスと地続きではあるんですけど、サウンド、ラップともに明度がぐっと引き上げられている感覚です。

なんでも前作からの3年で、父親になったことが作風に大きな変化を与えているとのことで。ジャケットはよく顔に落書きをしようとする愛息との一幕を収めたものらしいですし、タイトルからしてそのポジティヴィティははっきりしていますね。Navy Blueとの“purpose” からNick Hakimをフィーチャーした“don’t fix it”、そしてラスト・トラック“about time”までの温和な人間味、ヒップホップという世界観ではなかなかお目にかかれないものじゃないでしょうか。

ラップこそしているものの、“lyin”ではアコースティック・ギターの弾き語りというスタイルまで持ち出して、過去になくリスナーとの距離感を近くしたオープンな作風が魅力的な1枚です。SSWやインディー・フォークに関心があるという人にもまったく違和感なく届きうる作品ですからね。

“And i know i can feel bad when i get in a bad mood”/Minais B

こちらはデンマークのアーティスト、Villads Klintによるソロ・プロジェクトMinais Bで“And i know i can feel bad when i get in a bad mood”。長ったらしいタイトルに反して、アルバム自体は30分にも満たない、実にコンパクトな作品です。そしてこれまたサイズ感に反して、確かな爪痕を残すインパクトの大きな1枚でもあります。

朧げな明るさの電子音やヴォーカルにかけられた深いリヴァーブ、この辺りから立ち上がる作品なので、よくある宅録調の小品かと思っていたんですがね。2曲目の“No surprise it’s Saturn return time”での重厚かつ沈痛なビート、あるいは6曲目“Cruel”なんかでの奈落を思わせる深淵の表現に、単なるベッドルーム・ポップではなかなか聴こえてこない深みを発見できます。サウンド自体の統一感はあるんですが、音の気圧とでも言うのかな、すごく高低差を感じさせるバラエティに富んでいて。

分かりやすいのが最終盤かな。“I heard you were moving”なんて、厳かな弦楽をも持ち出して、ちょっと偏執的ですらある凝り性ぶりをサウンドメイクで発揮しています。そこからラストの“Byebye”で一気にカラフルな彩色がされるもんだから身構えていたら、1分足らずのインストでぶつ切りにしておしまいですからね。アルバムとしてどうなの?と思うくらい急展開なんですけど、先述の高低差の作品という理解をそこまでにさせてくれるからこそ、ちょっとした苦笑いで済ませられるくらいの衝撃で片付けられるという。

そして本作、一貫してメロディアスでもあるんですよね。ダークな面持ちのシンセサイザーもあって、最初期のThe Weekndがちらついたりもします。そこが屋台骨になっているので、トリッキーなことをしても作品がブレない。このアーティストを評してエクスペリメンタルという語彙をよく見かけたんですが、個人的にはなかなか捻くれてはいるものの、十分にポップ・アルバムとして楽しめる作品かなと思います。

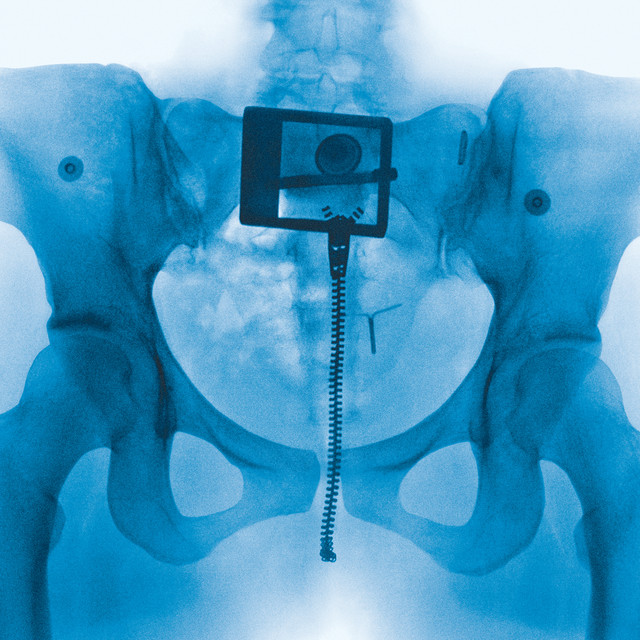

“Switcheroo”/Gelli Haha

この企画で月に複数枚エレクトロを紹介するなんて当たり前のことになってきました。今回も初っ端からエレクトロでしたしね。それ自体個人的に喜ばしいんですが、このアルバムは紛れもなくエレクトロではありつつ、ちょっと毛色が違います。LA拠点の女性アーティスト、Gelli Hahaで“Switcheroo”です。どう毛色が違うのか、ジャケット見てもらえば伝わる気がしますけどね。

ええ、見ての通りです。ドギツく、ポジティヴで、ナンセンス。8分で均一に刻まれるエレクトロの几帳面さを考慮してもなお、やはりどんちゃん騒ぎの様相を呈していますね。クラブというよりはダンスフロアと古めかしい表現をしたくなる、賑やかな気配と若干のアンダーグラウンドさに包まれています。80’sっぽいニュアンスもあるんですが、あの時代にここまで乱反射するエレクトロは聴けないですし、すごく独特です。

これは80’sっぽさにも繋がるんですが、かなりちゃんと歌ってるんですよ。正直言ってインストでも成立しそうなくらいのトラックの切れ味なんですけど、そこにあっけらかんとしたヴォーカル・パフォーマンスまで乗っかってくる。そりゃ楽しいし、そりゃオーバーになりますよ。でもそこを踏まえてきちんと電子音のトーンもチューニングされていて、トゥー・マッチなポップスとして受容できるだけの親しみもあるのがソツがないですね。

なんなら最終盤、“Johnny”から“Pluto Is Not A Planet It’s A Restaurant”なんて、ちょっぴりメランコリックですらあって。「冥王星は惑星ではない、レストランだ」というタイトルのバカバカしさに相反して、存外余韻を残してスッと引いていく幕切れです。好き勝手やっているようで(実際かなりやんちゃなアルバムですが)、気づけばちゃんと聴き手を世界観に取り込む配慮もある、よくできた1枚だと感心させられました。

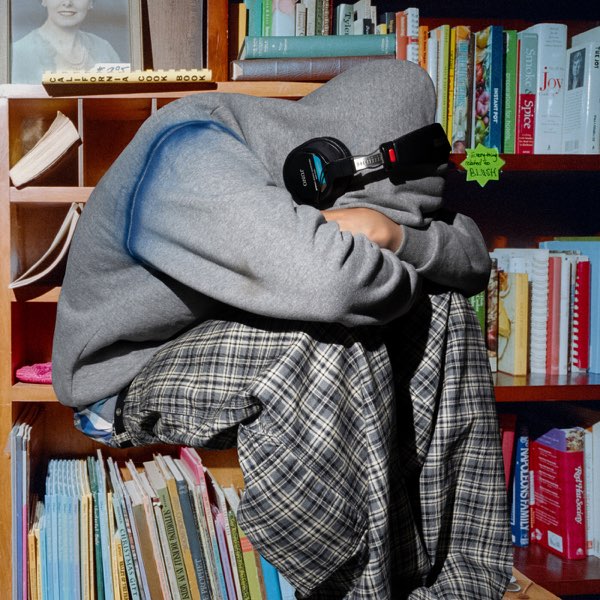

“勇気”/betcover!!

この前登場したカネコアヤノが現行インディーのクイーンならば、もうこの人がキングと言ってもいいくらいの存在感を放っています。柳瀬二郎によるプロジェクト、betcover!!の最新作“勇気”。サプライズ・リリースされ、私も飛びついて聴いたんですが……その直後にBrian Wilsonの訃報があったので、ファースト・インプレッションはかなり薄くなってしまっています。

ということで改めて聴いたんですが、彼の数あるキャラクターの中でも、ジャズを絡めたエロティックなそれを随分と強調していますね。過去作で言うと“卵”なんかに近しい感覚もありつつ、でもあちらほどプログレッシヴではない、もっとずっとステディな印象を受けます。これは無難と言う意味ではなく、ジャンルというガイドがあることで、腰を据えてじっくりとした聴かせ方をさせてくるという意味ですよ。

その聴き味の最たるものが、彼の紡ぐメロディ。元々この人ってサウンドはトリッキーでも、メロディ・センスは歌謡的だったんですよね。そこのところがサウンドもオーセンティック(十二分にトリッキーではあるんですが、比較として)になったものだから、よりその「イロモノな歌モノ」としての地力が引き立っています。この「イロモノな歌モノ」という作風、個人的には椎名林檎の“無罪モラトリアム”と結構近いなと感じるんですよね。あっちはもっとギター・オルタナですけど。

この歌謡の魔改造って、それこそ椎名林檎でもいいし、あるいは坂本慎太郎にもその傾向はあると思っていますが、国産オルタナのなかでしばしば感じられる試みだと思っていて。そこのところに過去になくチャレンジした作品として、高く評価したいです。個人的には“卵”に次いで、彼の作品群の中でもかなり気に入っている1枚でもありますし。この路線を安直に続けるbetcover!!ではないでしょうけど、彼の手札にこういうスタイルが増えたというのは嬉しいことですね。

コメント