今回はアーティスト単位の全アルバム・ランキング、やっていきます。前回は再結成を祝してオアシスを題材にしましたが、今回は単純に最近私がよく聴いているアーティストを。ということで第7弾はキング・クリムゾンを扱っていきましょう。

言うまでもなく、プログレッシヴ・ロックの最重要バンドでありますキング・クリムゾン。プログレッシヴ・ロックがやたらと好きな国民性を持つ日本でも、「プログレ四天王」の一角として根強い支持がありますよね。かつ、解散してしまいましたけどblack midiのような現代のバンドにもクリムゾンのDNAって確かに継承されているので、今のリスナーが聴く意義もあると思うんです。

だというのに、キャリアが長いうえに活動が不規則、かつバンド・メンバーがほぼ毎回変わるのでキャリアを追いかけにくいことこの上ない。そもそもプログレ自体かなり聴く人を選ぶジャンルですしね。ましてや最近まで日本のサブスクにはなかった訳ですから、ネーム・バリューの割に作品への見通しって立ってない人が多いような気がしてます。

なので今回のランキングに登場します全13作品、その序列はいつもの如く私ピエールの独断と偏見と愛ではありますが、それぞれの解像度が少しでも上げられるようなレビューをしていきたいですね。何はともあれ、それなりにボリュームのあるランキングになってますので早速見ていきましょうか。

- 第13位 “Three Of A Perfect Pair” (1984)

- 第12位 “In The Wake Of Poseidon” (1970)

- 第11位 “Beat” (1982)

- 第10位 “THRAK” (1995)

- 第9位 “Lizard” (1970)

- 第8位 “The ConstruKction Of Light” (2000)

- 第7位 “Starless And Bible Black” (1974)

- 第6位 “The Power To Believe” (2003)

- 第5位 “Islands” (1971)

- 第4位 “Discipline” (1981)

- 第3位 “In The Court Of The Crimson King” (1969)

- 第2位 “Red” (1974)

- 第1位 “Larks’ Tongues In Aspic” (1973)

第13位 “Three Of A Perfect Pair” (1984)

残念ながら「ディシプリン・クリムゾン」より最終作、“Three Of A Perfect Pair”をこの位置に。この辺のアルバムって本当にスルーされがちだと思うんですよ。”Discipline”だけ聴いておけばよかろうみたいな。全アルバム・ランキングですからその辺りもまとめて扱うことにはなるんですが、最下位だと格好がつきませんね……

とりわけA面での歌モノには、前作から続くキング・クリムゾンのキャッチーさをさらに突き詰めた印象がありますね。それに本作でのメロディって、最早ポップスとして独立できるほどにしっかり主張しています。それまではあくまでサウンド全体のパーツとしてのメロディという側面がありましたから。表題曲なんて、後にブリューによる弾き語りとしてライヴで披露されているくらいです。そんなことができるクリムゾンの楽曲、ほとんどありませんよ。

そしてB面では一転、かなり冷ややかなサウンドへと向かっています。なんと『太陽と戦慄』の続編、“Larks’ Tongues In Aspic Pt.III”までもが収録されていてね。ただ、どうしても比較にはなるんですが、70’sの第2期にあった異様な緊張感でもなく、後のヌーヴォ・メタル期の攻撃性でもない、どっちつかずでスリルに欠ける音像になってしまった感は否めないかな……”Beat”がなかなか新機軸で面白かっただけに、尻切れトンボになった感がどうしてもね。

そもそもこの「ディシプリン・クリムゾン」自体、フリップとしてはアルバム”Discipline”を作るためだけのプロジェクトであって、あとは契約消化のための惰性だったとぶっちゃけてますからね。そりゃあ3作目ともなると締まりはなくなってしまうというものです。

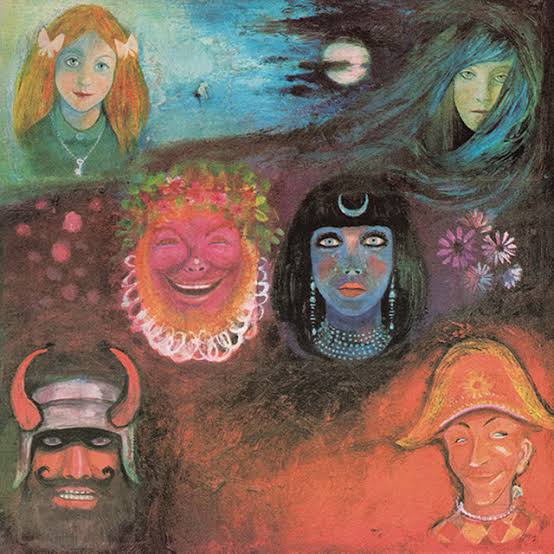

第12位 “In The Wake Of Poseidon” (1970)

これ、早速年季の入ったプログレッシヴ・ロック・ファンから怒られそうな気配がします。2nd“In The Wake Of Poseidon”(邦題:『ポセイドンのめざめ』)がブービー賞に。どうしても1stのインパクトが強く、その陰に隠れてしまっている感は否めない作品なのではないでしょうか。

そして実際、楽曲のアプローチも相当に『宮殿』チック、意地悪な言い方すれば焼き直しな感があります。特にA面、“Picture Of A City”(邦題:『冷たい街の情景』)なんてもろに『精神異常者』だし、続く“Cadence And Cascade”でのフォークは『風に語りて』、雄大な表題曲は“Epitaph”……イアン・マクドナルドの脱退を加味しても、ここまで二番煎じなのはちょっとね。素材がいいだけあってどれも曲としては悪くない出来栄えではあるんですが、それなら『宮殿』でいい訳で。

とはいえ、B面はなかなか面白いじゃありませんか。“Cat Food”もやはり前作を下敷きにしてはいるんですが、凶暴さと叙情性の二面性を上手く同居させることに成功しています。そして“The Devil’s Triangle”の終盤で聴けるコラージュ的な音圧の表現も意表を突いてきますね。もっとも、ここではついに前作の表題曲をそのままサンプリングしているんですがね。

ここまで二番煎じであることを指摘しておいて何なんですが、アルバム全体のトータリティーへの意識という本作からの取り組みもあるんですよ。A面/B面それぞれの冒頭、それから閉幕に配置された“Peace”3部作の存在です。そしてこういう発想が、続く”Lizard”での組曲や”Islands”でのストーリー・テリングの手法へと繋がっていった訳です。そういう意味で、彼らの音楽的過渡期にあたる1作と評価すべきなんでしょうね。

第11位 “Beat” (1982)

「ディシプリン・クリムゾン」3部作の2枚目で、“Beat”です。さっきの”Three Of A Perfect Pair”同様、なかなか聴かれることの少ない作品だと思います。”Discipline”でプログレッシャーたちをざわつかせたままに、通算9作目にしてなんと初めて前作と同じラインナップで制作された1枚です。70’s、どれだけメンバー・チェンジしてたんだ……

音楽性も前作” Discipline”から引き続き、ニュー・ウェイヴなサウンドとファンキーな躍動感で進行する奇天烈ロックではあります。“Neal And Jack And Me”や“Neurotica”辺りの楽曲はそういう性格と旧来のクリムゾンらしさを上手く折衷してますよね。ただ、エイドリアン・ブリューの歌声がフィーチャーされる瞬間が多く、またエフェクティヴなサウンド・プロダクションにもブリューらしさが強まっていて、前作よりさらにキャッチーになった感が強いかな。

さっきも書いたんですが、80’sのクリムゾンって”Discipline”をやるためだけのプロジェクト(そもそも当初はキング・クリムゾンではなくディシプリンというバンド名でした)なので、前作の時点で少なくともフリップは満足しちゃってるんですよね。そこのモチベーションの穴を埋めるべく、ブリューが奮闘しているというのが実情なんでしょうか。ただ本作ではそれってただのニュー・ウェイヴでもなく、もちろんクラシカルなプログレッシヴ・ロックでもないユニークな質感になっていて、私としてはこのキャッチーなクリムゾンはある程度肯定してやりたいですね。

それと是非とも評価したいのが終曲“Requiem”の存在です。手癖なのかこの曲だけ異様に70’sクリムゾン調なんですよ。実に苛烈なインプロビゼーションで、『暗黒の世界』辺りに収録されていたっておかしくないようなその厳かさは、アンチ80’sクリムゾンであっても溜飲を下げざるを得ないはずです。本作の中ではかえって浮いてしまってるのが玉にキズなんですが……

第10位 “THRAK” (1995)

フリップが標榜するところの「ヌーヴォ・メタル」期の第1作、1995年発表の“THRAK”が第9位に。メンバーは「ディシプリン・クリムゾン」の4名にチャップマン・スティックのトレイ・ガン、ドラムのパット・マステロットを加えての計6名、3ピース×2の「ダブル・トリオ」編成です。

この作品を聴くと、如何に「ディシプリン・クリムゾン」がアイデア一発勝負の音楽性だったかが浮き彫りになります。というのも、ここでフリップは“Red”で結実を見た冷酷なサウンドへともう一度接近するんです。それは「ダブル・トリオ」の構成を活用した数学的な構造と90’sらしいプロダクションによる金属的な質感を帯びた音楽として展開されるんですが、これが実に都合がいい。ちょうどこの時期ってドリーム・シアターがヒットして、プログレッシヴ・メタルが注目を受けたタイミングにも合致しますからね。

ただ「ヌーヴォ・メタル」とその音楽性を定義しつつも、決してメタルではありません。でないとメタルが何より苦手な私が聴きこなせるはずがありません。一番の差別点はやはりフリップのギター・プレイでしょうね。1音1音から聴き取れる神経質さは、一般に連想されるメタル・ギターとは対極に位置していますから。聴いていてまったく胸が震えない、どころか全身から血の気が引いていくような戦慄のトーンはこの時期になってとうとう完成形に至っています。それが延々とおよそ1時間も続くもんですから、聴いていてかなりヘヴィな作品になっていることは否定できませんがね。

アルバムのトーンがいい意味でも悪い意味でも一定なので、個々の楽曲を取り上げての議論がややしにくいというのも本作の特徴。それを作品の連続性として解釈すればいいんですけど、もしかすると退屈や冗長といった感想を抱きかねないのかなという懸念がどうしてもね。個人的には退屈なんてとんでもないことですが、作品に無理矢理引き込む魔力みたいなものは上位作に僅かに劣るのかなと思います。

第9位 “Lizard” (1970)

一般にキング・クリムゾンというとだいたいが1970年代の諸作を指すことになるかと思うんですが、その中で悲しいかな一番目立たない作品と言えるかもしれません。本当に言及される機会が少ないですからね、3rd“Lizard”です。

このアルバム、第1期クリムゾンの中でもかなり異色なんですよ。過去2作のように暴力的でもなく、次作”Islands”のようにシンフォニックでもない。ジャズを基調としたサウンドではあるんですが、アンサンブルを構成するそれぞれの楽器、あるいはそこに乗っかるメロディの噛み合い方がすごく歪で。当然きっちり解決はしてるんですけど、いやに朗らかだったり唐突だったり、なんでそうなった?みたいなミステリアスさがずっと付き纏う感覚です。

その謎めいた世界観の至る極致が、キング・クリムゾン初となる組曲“Lizard”ですね。神秘的なスケールを広げつつ、さっきも触れた朗らかさや牧歌的な柔らかさ(クリムゾンに牧歌的……?)も登場し、しかしやはり禍々しいサウンドも顔を覗かせ、まさかのイエスからの客演ジョン・アンダーソンが清浄に歌い上げ、ひらひらと表情を変えながら最後はメルヘンに完結する。ここまでカラフルな楽曲、ニュー・ウェイヴの時期ですらないような気がしますね。基本的には統一されたムードの中で禁欲的に世界観を作り上げるタイプのバンドなので。

キング・クリムゾンってどんなバンド?と質問されてこのアルバムを勧める人はこの世に1人もいないでしょうし、いちゃいけないとすら思います。だってどう聴いたって例外的な作品ですから。ただ、ちゃんと音楽性としてプログレやってる時期って思えばこの辺までだし、そういう作風をちゃんと経た上で第2期以降のサウンドを取捨選択したということが理解できる面白い1枚であることは間違いないです。

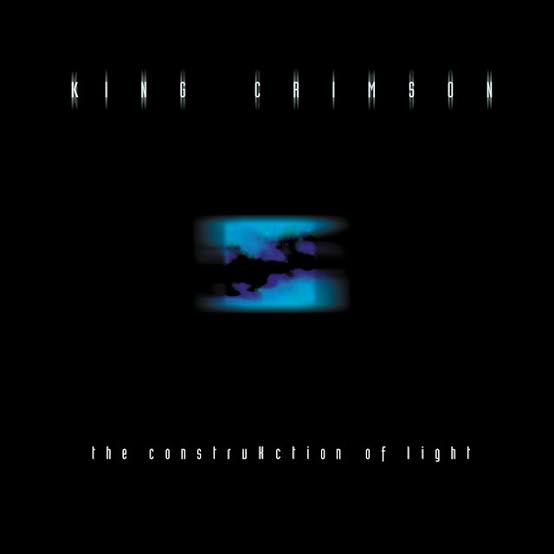

第8位 “The ConstruKction Of Light” (2000)

「ダブル・トリオ」編成は”THRAK”だけで早くも瓦解し、ブラフォードとレヴィンが脱退した残る4人での2000年作“The ConstruKction Of Light”。特にブラフォードのドラム・プレイって第2期から数えてのべ7作品にわたってキング・クリムゾンを支えてきた非常に大きな存在なので、それを受けてどう転換するかは大事なポイントですよね。この順位ってことは、成功してるのはもう明らかなんですが。

結論から言うと、”THRAK”での閉塞感や圧迫感ではなく、もっと過激なアンサンブルによって作品のスケールを大きなものにしているんですよ。そもそも「ダブル・トリオ」の編成が楽器演奏の複雑な対立構造をメーンにしていましたから、そこに拘らなくてよくなったとあればキング・クリムゾンお得意の冷酷さが牙を剥いてきます。特にフリップのギターがもう過去になく荒ぶっていて、“FraKctured”から“World’s My Oyster Soup Kitchen”と続け様に聴けるプレイのアグレッシヴさたるや。

そして何より嬉しいのが、古き良きプログレッシヴ・ロックのカタルシスを実に久方ぶりに表現している点ですよ。やはり何といっても終幕を飾る“Larks’ Tongues In Aspic, Pt.IV”(邦題:『太陽と戦慄パートIV』)。”Three Of A Perfect Pair”収録の『パートIII』の煮え切らなさとはまるで別物、「ヌーヴォ・メタル」によって見事に『太陽と戦慄』の無情さを再構築した正統後継を果たしています。そのままコーダにあたる“I Have A Dream”へと繋がる様式美もプログレ・ファンにとっては垂涎もの。(コーダの後にProjeKct X名義で“Heaven & Earth”が収録されてはいるんですけど、あくまでボーナス・トラック的な意味合いだと思っています。)

クラシカルなプログレッシヴ・ロックと比較すれば、サウンドがデジタルになっている点は当然留意すべきですよ。ただそれだってTOOL辺りの新時代のプログレッシヴ・バンドと呼応した結果でしょうし、クリムゾンがただの焼き直しをするなんてそれこそ拍子抜けもいいところ。”THRAK”から見事に進歩した、バンドの創作意欲の健在っぷりを示す快作と言えます。

第7位 “Starless And Bible Black” (1974)

第2期キング・クリムゾンの三部作ではイマイチ存在感に欠ける印象もある“Starless And Bible Black”(邦題:『暗黒の世界』)。ただ、クリムゾンの創作の絶頂期の1枚とあってその完成度はものすごく高いですよ。ジェイミー・ミューアの脱退こそあったものの、それ以外のラインナップは前作『太陽と戦慄』から引き続いていますしね。

ちょっと変則的なアルバムなんですよね。なにしろ純然たるスタジオ・ワークは冒頭の“The Great Deceiver”(邦題:『偉大なる詐欺師』)と“Lament”(邦題:『人々の嘆き』)のわずか2曲のみ、その他は前年のツアーから抜粋したライヴ・テイク(一部スタジオでヴォーカルの追加や再編がされていますが)という構成になっています。普通ならアルバムの統一感を損いかねないこの措置ですが、録音がきちんとしたものなのでスタジオ録音のものと並べても違和感がないですし、何より彼らの音楽って基本的に即興演奏ですから。スタジオ録音にそもそもライヴ的な緊張感があります。

かつ、インプロビゼーションが陥りやすいやたらめったら長くなるという傾向がこの作品には感じにくい。A面なんて長くて6分以下と相当にコンパクトですからね。そしてどれもテイストが違うので、間延びすることなくスリリングに楽しめてしまいます。その中でも個人的なお気に入りがブラフォード不参加の“Trio”なんですが、弦と鍵盤による静謐を全面に主張したサウンドってこの時期にはレアな質感です。

とはいえ、B面の表題曲とラストの“Fracture”(邦題:『突破口』)はどちらもしっかり長大なインストゥルメンタルの名作。小品集だったA面とヘヴィなB面でコントラストが生まれているのも聴いていて飽きがきません。並のプログレッシヴ・ロック・バンドなら十分に最高傑作になり得たであろう水準の1枚だと思いますよ。対抗馬が強すぎるのが不憫なくらいです。

第6位 “The Power To Believe” (2003)

明言こそされていませんが、実際のところキング・クリムゾンの最終作となる1枚でしょう。前作”The ConstruKction Of Light”と同様の布陣で制作された“The Power To Believe”。この作品をもって、音楽制作としてのクリムゾンは終幕し、その活動はアーカイヴのリリースやコンサートを中心としたものへ移っていきます。そのコンサートすら、とうとうメンバーの年齢を理由に引退状態になってしまいましたが……

おそらく、フリップにとってこの作品をキング・クリムゾンのラスト・アルバムにする心算ははなからあったのだろうと予測しています。というのも、「ヌーヴォ・メタル」という近作でのスタイルを堅持しながら、これまでクリムゾンが展開した数々の意匠をセルフ・オマージュ的に採用しているんですね。”The ConstruKction Of Light”のレビューにも書いたプログレの美学の復刻が、より強調されています。最も顕著なところでいけば、4部構成で収録された表題曲“The Power To Believe”の存在。これは『ポセイドンのめざめ』における“Peace”と同様の効果があります。

それに“Level Five”なんて実質的に『太陽と戦慄』組曲の第5部と言っていいクリムゾンの無情さを最大限引き出したナンバーだし、クリムゾンが長らく発揮してこなかったメロディの存在感というものだって表題曲や“Happy With What You Have To Be Happy With”なんかで復活。これは別にポップという意味でなく、人間味を引き出すことでいっそうの残忍さを描くという作用としてのメロディです。そして“Elektrik”には「ヌーヴォ・メタル」によるディシプリン・クリムゾンの再構築といった趣がありもしますからね。キャリアの総決算が如き内容になっています。

奥さんのトーヤとイチャイチャしてる近況を見るに「まだお前アルバム作る元気あるだろ」と突っ込みたくはなるんですが笑、それでもこの作品でキング・クリムゾンのディスコグラフィを締めくくるというのは納得がいきますから。レガシーをきちんと結ぶことができたバンドって決して多くないんですけど、アルバム1枚1枚がそうであったように、「キング・クリムゾン」という音楽を見事に総括してみせた作品になっています。惜しくもトップ5こそ逃しましたが、紛れもなく名盤です。

第5位 “Islands” (1971)

さあ、いよいよトップ5です。上位5作品のうち4枚はかなり妥当な顔触れだと思いますが、これはもしかすると意外に思う方もあるかもしれませんね。第1期キング・クリムゾンの最終作、“Islands”は実はかなりフェイバリットなんですよ。あんまりこの作品を熱く語る方に出会ったことがありませんが、ならば私が先陣を切らせていただきましょう。第5位です。

キング・クリムゾンのシンフォニック・サイド、その最後にして最高の一例と言っていいんではないでしょうか。メル・コリンズによる情感たっぷりの管楽器、あるいはぐっとメロディアスな成分を増した旋律が楽しめますから。ベースのボウイング奏法で幕を開けるアコースティックな“Formentera Lady”、あるいは終幕を飾る大作“Islands”とその前奏曲“Prelude: Song Of The Gulls”(邦題:『かもめの歌』)なんて、うっかりするとまるでプログレッシヴ・ロックのようでしょう?

そしてそれだけに飽き足らず、“Sailer’s Tale”(邦題:『船乗りの話』)や“The Letters”は苛烈なジャズ調へと回帰するんですが、これがまた面白い。というのも、この時点でくっきりと第2期キング・クリムゾンの青写真をフリップが構想しているのが聴き取れるんです。例えば”Easy Money”のような作風の片鱗が、この最も優美であるはずの”Islands”の中に散りばめられている。これがこの作品をルネッサンスのような耽美的プログレッシヴ・ロックの類例に留まらない、確かなオリジナリティへと繋がっていて。

キング・クリムゾンをロバート・フリップが独裁する冷酷無情なる楽団として理解してしまうと、このささやかなる名盤に触れる機会ってついつい逃してしまいがちなのかもしれません。ただ個人的に、間違いなくバンド有数の名作だと断言できる1枚です。現行インディー・フォークが好きな人とか、案外ピンときたりするんじゃないでしょうか……流石に贔屓目が過ぎますか?

第4位 “Discipline” (1981)

一番の問題作と言っていいのではないでしょうか。少なくとも私がキング・クリムゾンに触れた10年くらい前まではそんな声が多かったように思います。1980年代に第3期キング・クリムゾンとして復活を果たした彼らの再デビューを飾った“Discipline”ですね。ただ、この作品はしっかり評価すべきです。当然とも言える第4位。

クリムゾンのファンでもあります人間椅子のベーシスト鈴木研一は、本作に対し「聴いたこっちが『待ってください』だよ」と皮肉ったコメントをしていた記憶がありますが、当時のファンの素直な心情だと思います。なにしろ第2期で確立したと思われていた冷酷で格調高い佇まいは掻き消え、アフリカンなビートの躍動やニュー・ウェイヴ調の光沢を帯びたサウンドを提示しているんですからね。ピート・シンフィールドが書くはずもない出鱈目な言葉遊びの“Elephant Talk”、フリップが複雑なギターをあくまで小気味よく披露する“Frame By Frame”はあまりに過去作との乖離が激しい。

本作から加入したエイドリアン・ブリューとトニー・レヴィン、2人のアメリカ人の存在が第3期クリムゾンに与えた影響は相当に大きいですね。サウンドのアプローチのみに留まらず、UKにはない都会的なスマートさ、あるいは身体的なニュアンスをクリムゾンに与えていて。しかし軸はあくまでブラフォードのタイトなドラムとフリップの神経質なギターで、“Indiscipline”から“Discipline”までの展開を聴けば本作に第2期キング・クリムゾンからの連続性は容易く発見できると思います。

プログレッシヴ・ロック好きって厄介な人も多いので(自戒を含みます)、「こんなのキング・クリムゾンじゃないやい!」と反発したくなるのもよく分かるんですけどね。でもデヴィッド・ボウイやトーキング・ヘッズといった、ブライアン・イーノを軸に繋がる当時の先鋭アーティストの一群の中で本作を捉えるとその鮮やかさったらないです。それに多くのプログレ・バンドが80’sに売れ線ポップス化した中こんなに尖ったアルバムを出した彼らって、やはり文字通り「プログレッシヴ・ロック」なんですよ。

第3位 “In The Court Of The Crimson King” (1969)

ランキング形式にすると毎回上位は妥当な結果に終わってしまう弱点があるんですが、これは我ながらなかなか逆張りが効いているような気がします。プログレッシヴ・ロック誕生の瞬間と誉高く、バンド名の由来ともなった衝撃の処女作“In The Court Of The Crimson King”(邦題:『クリムゾン・キングの宮殿』)が第3位。ブログ開設当初にレビューした1枚でもありますね。

やはりまず語るべきは戦慄のオープナー、“21st Century Schizoid Man”(旧邦題:『21世紀の精神異常者』)でしょうね。ノイズに顔を顰めるも束の間、あまりに無情なリフが襲い掛かり、ヴォーカルはやたらとひしゃげ、怒涛のインプロビゼーションには息をするのも忘れてしまう……『太陽と戦慄』以降のイメージで本作に取り組むと、この時点でそのビジョンがほぼほぼ完成形に至っているかのように錯覚します。

でもこのアルバムって、実はフリップが支配的な制作ではないんですよ。当時のリーダーはイアン・マクドナルドで、彼が主導したという経緯があります。なのでむしろ『精神異常者』が例外的な楽曲で、“Epitaph”(邦題:『墓碑銘』)や表題曲でのシンフォニックな壮麗さこそが実は本作のカラーなんですよね。それに“I Talk To The Wind”(邦題:『風に語りて』)なんて1960年代末らしいフォーク調ですし。この辺りに注目してしまえば、如何にもプログレッシヴ・ロックらしい端正な作品像が浮かび上がってきます。

正直このアルバムが1位でもなんらおかしくないんですが、やっぱり“Moonchild”がなぁ……好きな曲なんですよ?こういう今の耳で聴くとアンビエントっぽくもある即興演奏って意外と彼らの作品には類似例がないですし、何より10分にわたる虚無と緊張を経て、表題曲“The Court Of The Crimson King”(邦題:『クリムゾン・キングの宮殿』)が朗々と奏でられるあのカタルシスは堪らない。でも、こうしたインプロビゼーションの面白さをもっと突き詰めた展開が以降の作品で発見できる以上、やはりね……

プログレッシヴ・ロックとしてランキングを組むならば『宮殿』を第1位とするのが妥当だと思います。ただ、プログレッシヴ・ロックを聴けば聴くほど、クリムゾンの面白さって単なるプログレ的なリスニングでは追いかけられないことにも気づく訳で。そういうキング・クリムゾンという特異的ロック・バンドの存在感を踏まえると、上位2枚にはほんの僅かに及ばずという結果でした。

第2位 “Red” (1974)

『宮殿』が第1位でないとなれば、大体はこっちをベストとする人が多いんでしょうね。ところがどっこいそうはいきませんよ、第2期の、そして1970年代のプログレッシヴ・ロック・ムーヴメントを牽引した存在としてのキング・クリムゾンの最終作品、“Red”が惜しくも首位を逃して第2位です。

メンバーがフリップ/ウェットン/ブラフォードの3人のみになり、しかもその関係性は一触即発。かなり険悪な制作環境だったことは有名な話ですが、それがこれほど音楽に美しく貢献するんですから何が起きるか分かりませんよね。第2期でバンドが志向した残忍性は、本作で頂点に達しています。フリップのギターはとにもかくにも無情、ブラフォードのドラムは神経質さを高めつつも荒々しく、ウェットンの歌声には諦念がはっきりと浮かぶ……仲良しこよしでは生み得ないサウンドですよ。

表題曲“Red”から“One More Red Nightmare”(邦題:『再び赤い悪夢』)まで3曲続けてその冷酷さは主張され、勢い余ってクロス在籍期のインプロビゼーション“Providence”(邦題:『神の導き』)にもその成分が付与されています。そしてクライマックス“Starless”のお出ましですよ。かつてのメンバーであるイアン・マクドナルドとメル・コリンズが客演して展開されるあまりに美しい絶望の表現、そして緊張感に満ちた中間部から音像はレッド・ゾーンへと向かい、とうとう爆発するそのカタルシス。キング・クリムゾンによる、おそらくは最初で最後のエモーショナルな瞬間です。

そういう、感情が揺さぶられるロック・アルバムのドラマという意味で、この”Red”ってキング・クリムゾン唯一の王道な名盤だとすら思うんですよ。アンサンブルもあくまでスリー・ピースでの想定なので他と比べるとそこまで複雑でもなく、ギターが主張し、メロディも美麗。そこにクリムゾン印の鬱々しさが乗っかってくる訳ですから、それはもう素晴らしい作品になるに決まってます。

実際フリップ自身も、クリムゾンのベストに『宮殿』や『ディシプリン』と並び本作を挙げています。そのクオリティに文句のつけようなどありません。しかしながら、その王道らしさ、これが不思議なことに第1位と比べるとほんの少しだけ物足りなく感じさせるんですよね……ややこしいこと言ってる自覚はありますが、その言い訳は第1位の作品に触れてもらってからに譲りましょう。

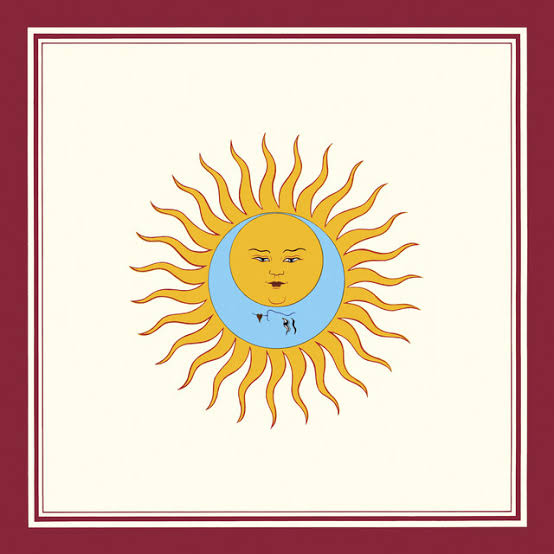

第1位 “Larks’ Tongues In Aspic” (1973)

さあ、栄えある第1位、私ピエールにとって最愛のキング・クリムゾンの作品は第2期の開幕を告げる“Larks’ Tongues In Aspic”(邦題:『太陽と戦慄』)です。これ、実は数年前にアルバム・レビューを敢行した時にネタバレしちゃっているものではあるんですが、キャリア縦断のリスニングを改めてやってみても結果は変わらずでした。

この作品をもって、ロバート・フリップの望む理想の音像が確立されたと言っていいでしょうね。まずもってメンバーがバンド史上最良のラインナップですから。フリップ/ウェットン/ブラフォードの3ピースを核としつつ、気品と彩りを添えるデヴィッド・クロスのヴァイオリンに熱烈な躍動を与えるジェイミー・ミューアのパーカッション。特にミューアが肝心なんだな、気でも触れたのかという荒ぶったプレイがブラフォードの正確無比なドラムと好対照になる格好で。“The Talking Drum”なんてその好例です。

彼らを象徴する楽曲って、『精神異常者』でも”Starless”でもなく表題曲“Larks’ Tongues In Aspic”(邦題:『太陽と戦慄』)だと思っているんですよね。静と動を偏執的なまでに緻密に行き交い、そこにはまるで血の通っていない無機性が絶えず浮かんでいて。これが「ヌーヴォ・メタル」の時期にまで継承されるキング・クリムゾンのシグネチャーになる訳ですが、本作の段階では肉体性を確かに宿した上で、そこからどれだけ甘っちょろさやぬるさを剥ぎ取れるかみたいなアプローチです。

そんなバンドの理想像たる『太陽と戦慄』が開幕と閉幕を担いつつ、中間部では第1期クリムゾンの集大成的なサウンドが展開される。これは時系列で作品を追いかけた今回で、よりはっきりと認識できたポイントではあります。“Book Of Saturday”(邦題:『土曜日の本』)や”Exiles”(邦題:『放浪者』)での叙情性はウェットンの艶やかな歌声で強化され、“Easy Money”はクリムゾン流ジャズ・ロックの完成形の1つであり……その中心にフリップの作曲技法があるのは明らかですけど、ここまで腕利きのメンバーが揃ったことでその出力が遥かにグレード・アップしてもいます。

少なくとも私の体感では、クリムゾンのアルバム人気って『宮殿』と『レッド』が2トップで『太陽と戦慄』は1枚落ちるような気がしてるんですが、これがいつも不思議でね。疑いようなく、キング・クリムゾンの最高傑作だと思うんですが……この投稿はそれをあらためて主張するために書いたと言っても過言ではありません。是非この機に挑戦していただきたいですね。

コメント