今回も今回とて「オススメ新譜10選」の更新を。8月編でございます。いやいや、頑張ってみるもんですね。10月まであともう少しですよ。バックナンバーは↓からどうぞ。

さて、最初に書いておきましょう。冒頭の3作品のアーティストは、今年に入ってから既に別の作品をレコメンドした実績があります。つまり、アーティストの重複が起こっています。それも8月編で扱うべき10枚の中で3枚も。

これ、バランスとしてどうかとは思いますよ。もっと幅広く扱うべきなのかもしれない。ただ、これは年間ベストではなくあくまで「ピエールが選ぶオススメ新譜」のコーナーですから。単純に私が聴いて好きになったものは、ここでは忖度なく扱うことにしました。ということで早速、重複してまでオススメしたくて仕方なかった作品たちからどうぞ。

“Sky Hundred”/Parannoul

6月編でFax Gangとのコラボレート作をピックアップした韓国の宅録シューゲイズ・アーティストのParannoul。個人名義のこちら“Sky Hundred”もやはり名作でした。2021年の処女作“To See The Next Part Of The Dream”以降毎年のように彼の作品をレコメンドしていますが、毎回レベルが高いんだから仕方ない。

彼の創作に明確な変化があったのが、昨年の年間ベストでも第5位につけた前作“After The Magic”でのこと。1stの頃から続いていた鬱屈とした青さ、もがき苦しみながら発露するエモ・ロック的シューゲイズから1歩先へ抜け出し、明度の高いポジティヴな方向へ進んだように感じました。その心象風景は今作でも継承されているんですが、本作ではそのうえでもう一度サウンドの激しさにフォーカスした感があります。ドラムのざらついた響きが強調され、デジタル・ノイズとあいまって意図的な忙しなさが作品に生まれていますね。

それは彼の感情に寄り添うならば、”After The Magic”によって虚無や焦燥を過去のものとした彼が、いつかの自分自身を回想したかのよう。本作からやけに痛烈に感じるノスタルジーって、そういう視点に起因していると私は思うんですよ。アート・ワークも象徴的じゃないですか、解像度の低い青空の1stから写実性が増していき、”After The Magic”では肯定感と希望によって情景はホワイト・アウトするかのようでした。そして今回、公園で遊ぶ子供を照らす夕焼けへと変貌した訳です。こんなにノスタルジーを惹起させるビジュアルってないですからね。

彼の音楽ってどこまでいっても感情に訴えかけるものなので、刺さるかどうかでリスナーを選ぶ性質はあると思うんです。ただどんどんリスナーを巻き込む半径が広がっていて、本作は普遍的な感情表現にまで至っているように感じますね。現代シューゲイズの最重要人物は、今年も今年とていいアルバムを作ってくれました。

“The Vault”/Maruja

昨年の年間ベストにも登場させ、EP”Connla’s Well”は4月編でも扱いましたイギリスのポスト・ロック・バンドMaruja。彼らの作品を扱うたびに「とっととフル・レングスを出せ」と言ってきましたが、8月にしれっとBandcampでリリースしてましたね。私にとって待望の1枚でもあります、“The Vault”です。

ただ、これがまたアルバム・ワークと呼んでいいのか微妙なスタンスで。2021年から2023年までに蓄えられたセッションからセレクトされた6つの音源を収録、というものですね。なので何かコンセプトがあって制作された音楽というよりは、厳選された名演の集積物という意味でかつてのジャズ・クラシックのような趣が強いのかなと思います。そしてそれゆえにリスナーへの配慮がない。1曲目の“Breaking Inertia”なんて25分オーバー、他の曲も大体10分は越えてます。

ただ不思議なことに、これまでのEPにあった苛烈さの表現はやや控えめになっているんですよね。もちろんサックスは吹き遊び、ドラムは荒れ狂うMarujaのスタイルは健在なんですけど、どこか開放的で聴き心地がいい。全体的に音が遠いんですよね、Bandcampのノートを読むにこの音源はスマホでの録音がソースになっているみたいなので、そういう特有の音響効果が働いてるんだと思います。その辺の感覚も、やっぱりジャズを聴いている時のそれに近いんだよなぁ。

とはいえ約1時間半にわたるジャム・セッション集ですからね、生半可な気持ちではかなり気力を持っていかれると思います。ただジャズが好きな方、あるいはこのブログ的にはプログレッシヴ・ロック好きな方の方が多いでしょうか、には満を持してオススメできますね。挑戦するだけの価値はありますよ。

“ひとりごと”/inuha

ボカロP、inuhaの1stフル“ひとりごと”です。彼のEP”陽のかけら”を1月編でご紹介していますが、今回はフル・アルバムですね。Marujaでも書いてますがEPをこの企画で扱うとどうしてもモヤモヤするので、個人的には嬉しい重複です。

エレクトロとシューゲイズが交錯して生まれる透明な音楽という点で、近年のParannoulにも共通している。こんなことを”陽のかけら”のレビューでは書きました。大枠としてその感覚は引き継がれているんですが、楽曲のスケールやアプローチの多彩さにおいてかなりアップグレードされています。ただ、本作の収録曲はすべてなんらかの形で既に発表されたもののようで、それらを再構築ないしリテイクすることでアルバムに落とし込んでいるとのことです。

であれば、このサウンドスケープの素晴らしさはアルバムというフォーマットでめいっぱいの表現ができたがゆえのものと捉えるべきなのかなと。シューゲイズに振り切ったものからダンサブルなエレクトロ、メロディに意識を向かせるものとその趣向は一定の統一感の中で多様です。極めつけはレトロな装いでプログレッシヴ・ロック的怒涛の展開を見せるナンバー“話変わるけど”でしょうか。ある時期の凛として時雨、あるいはbetcover!の名盤“卵”の一節を連想させる狂気的な名作です。

かつアルバムの運びも気に入ってるんですよ、それぞれに独立して生まれた楽曲とは思えないくらいに流麗でね。それは構築の妙もありつつ、inuhaの描く情景が絶えず一点を見つめているからなのかもしれません。私がかつて愛聴したボカロって物語めいたものだったり言葉遊びにフォーカスするものが多かったんですけど、本作にはひんやりした朝のようなリアリティがありますから。

“Romance”/Fontaines D.C.

話題性だけなら流石にこのアルバムを真っ先に扱うべきでした。アイルランドはダブリン出身、今最もホットなロック・バンドの1つFontaines D.C.の最新作“Romance”。リリース当初からかなり多くのリスナーが反応していて、フジロック効果もあるでしょうけど前作”Skinty Fia”の時から比べるとかなりのジャンプ・アップを果たした印象です。

それは知名度だけでなく、音楽的な充実においても。今までの彼らって閉塞的なポストパンクを軸にした、こう言っちゃなんですが現代によくあるスタイルのロックでした。そこのところが、もう本作ではヒロイックに脱皮しているんですよ。それは先行トラック“Starburster”でのヒップホップ的なアプローチでもいいし、“Favorite”に刻み込まれたThe Smiths的なジャングリーな瑞々しさでもいいんですが、バンドとしての求心力が一段高いところにいったのかなと。

決してサウンドがポップになった訳ではなくて、あくまでインディー・ロック特有の射程距離の短さはあると思っていて。参照元にありそうなのがそれこそThe Smithsや、他にはThe Smashing Punpkins辺りですからね。ただサウンドの幅がぐっと広がったのは事実だし、そこにもうジャンル的な制約がないんですよ。バンドの関心が向いたことはなんでもする、このモードって時にとっ散らかって大失敗するんですが、Fontaines D.C.に関しては根っこのインディー・ロックがブレてないのでしっかりクールにまとまっています。

なので、この作品が大衆に広く受け入れられたのと近年叫ばれるロック復権は微妙に違うような気がしてるんですよね……Fontaines D.C.も大胆なビジュアル・チェンジ図ってますが、やっぱりどこまでいっても玄人を唸らせるロック巧者なのかなと思っているので。ただそういう通好みのバンドがちゃんと売れるというのはシンプルに嬉しい話です。

“No Name”/Jack White

そしてこちらは言わずと知れたベテラン・ロック・ヒーローですね、元The White StripesのJack Whiteのソロ作品“No Name”です。彼のソロ作品って私あんまりピンとこなくてですね……今回も念のためチェックしようかなという、ちょっと後ろ向きなリスニングだったことはここで白状しておきましょう。

ただ、今回は私の好みにドンピシャです。ここまで奇を衒わないギター・ロックは久しぶりに聴いた気がしますね。ギター・サウンドというところでいくと、The White Stripesでの生々しさを彼はソロ・キャリアの中でよりエフェクティヴな方向へシフトさせていった印象があるんですが、今作で聴けるのはそういうトーンへのセンスを培った上での原点回帰。ただのガレージ・サウンドにはなかなか演出できなさそうな、クレヴァーな荒さを感じさせます。

で、楽曲もそういうオリジンへの意識を感じさせる魅力的なものばかりで。これはThe White Stripesの作品にも感じるポイントなんですけど、AC/DCっぽいなと。ドライで堅実なビートをギター・リフでドライヴさせる、テクニック的な意味ではなくスタイルとしてのギター・アルバム。近年だとMåneskinとかがこういうアプローチですけど、やっぱりギターを喚かせればその道20年のJack Whiteの風格は流石の一言です。

新譜を色々聴いたり、あとは未聴のジャンルを探究したり、そういう作業がどうしても増えてくるとうっかり忘れちゃうんですけど、やっぱり私の根っこってロック小僧なんだとあらためて気付かされる1枚でしたね。しかもそれを、かつてのピエール少年が大いに軽んじていた21世紀のアーティストに教えてもらえるとは。不覚です。

“Imaginal Disk”/Magdalena Bay

この記事を書いている時点で、Album Of The Yearのユーザー・スコア第1位はこの作品です。9月以降もマニア好みの傑作が多くリリースされている中で首位を堅持というのはなかなかの偉業だと思いますし、そうなるに足る名盤という感じでしょうか。LAのシンセ・ポップ・デュオ、Magdalena Bayで“Imaginal Disk”。

男女2人組のアーティストで、メイン・ヴォーカルがMica Tenenbaumという女性なんですが、いやにあざとい歌声が耳に残りますね。7月編で扱った女性アーティスト達に共通した実直さとは違う、歌声そのものがサウンド・プロダクションの一部として機能し得る代物で。それがときに蠱惑的、そしてときに崇高に響き渡ることで作品の奥行きが生まれています。ここまで歌声で作品を印象つける非ソウルの女性シンガー、思いつく限りではCyndi LauperやKate Bushくらいなものです。

そして彼女の歌声に負けず劣らず主張するサウンドスケープ、これがまた見事じゃないですか。壮大さをキーワードに、ビートで牽引するタイプのものからカラフルなシンセサイザーで聴き手を翻弄するもの、情感たっぷりに聴かせるタイプのものと実に多彩。そしてそのスタイルの移行が迅速です。それらは一聴すると突拍子がないようでいて、本作のマジカルな世界観はまったく揺るがない、このトータリティーも鮮やかなんですよ。彼女たち、前身はプログレッシヴ・ロックのアーティストだったらしく、この構築美の妙はその辺りに由来するセンスのなせる技なのかもしれません。

AOTYのユーザー・スコアって、実験的なヒップホップや如何にもなインディー・ロックを高く評価する傾向にあるんです。その風土があってなお、この一旦はポップスと呼べる作品が評価されているというのがいいですよね。マニアを唸らせる音楽的な大胆さもありつつ、しっかりとポップでもある。「ポップであること」を重んじたいというのは私がしょっちゅう主張していますが、当然この作品はお気に入りになる訳です。

“This Is How Tomorrow Moves”/Beabadoobee

彼女も今や現行インディーを語る上で外せない魅力的な女性の1人ですね。Beabadoobeeで“This Is How Tomorrow Moves”です。7月編で扱った才媛たちと同じく、彼女もリアルタイムで前作”Beatopia”をチェックできているので新譜として立ち向かうのは今回が2度目。

そしてその”Beatopia”がかなり自由度の高いカラフルなアルバムだったんですよね。彼女の表現力のアピールという意味で楽しい作品ではあったんですが、今回は彼女の軸足であるオルタナティヴ・ロックのスタイルに回帰した印象で。プロデューサーにかのRick Rubinを招いていることからも、彼女が今作に求めていたカラーは見えてくるようです。そしてその采配、見事なまでにハマっているように思いますよ。

というのも、サウンド・プロダクションや作風のレンジへの意識を素朴にさせたことで、彼女のソング・ライティングにフォーカスできる作品になっているんですよね。そうなることは彼女も理解できるからか楽曲単位で見てもいいものが並んでいますし、サウンドでの装飾ではなくメロディでの装飾、あるいはコンパクトな楽曲を畳み掛け、そこでニュアンスに変化をつけるというアプローチになっている。総じて間延びしないアルバムに仕上がっているんです。

そして嬉しいことに、本作で彼女は初となる全英チャート1位を獲得。決して売れ線という感じでもなく、むしろロックへの回帰とだけあってパーソナルな経験や感情を滲ませた作品なはずなんですが、その本質的なクオリティでしっかりマスにリーチしましたね。

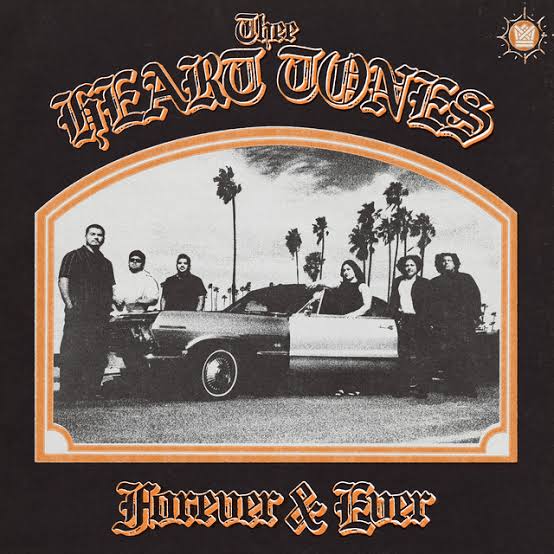

“Forever & Ever”/Thee Heart Tones

Clairoの最新作のプロデューサーでもあります、Leon Michelsが代表を務めるヴィンテージ・ソウルをメインとしたBig Crown Records。かなり信頼の置けるレーベルなんですが、そこからデビューしたカリフォルニアからのニュー・カマー、Thee Heart Tonesの1stアルバム“Forever & Ever”です。

中米の風土を思わせるおおらかさと、ソウルが元来持ち合わせるスウィートな表情のバッティング、チカーノ・ソウルと呼ばれるサブ・ジャンルの流儀に忠実な作品ですね。基本的にどの楽曲もスロー・テンポで進行し、とろけるような甘さは最早サイケデリアの恍惚にも近接しているようで。地に足のついたレトロ・ソウルの芯みたいなところははっきりと主張しながら、ここまで滑らかな質感を纏うことができるというだけで素晴らしいです。

そうしたサウンドの甘さをさらに後押しするのが、弱冠19歳(そもそもこのバンド、最年長のメンバーですら21歳とかなりフレッシュな編成ですが)のリード・ヴォーカルJazmine Alvaradoのパフォーマンス。キュートでありつつ心地よいハスキーさがあって、古き良きソウル・サウンドが一貫した本作に実によく映えています。歌われるメロディそのものはやはり柔らかくメロウなんですが、彼女の歌声によってふわふわとした聴き心地が絶妙に引き締まっている印象があるんですよね。

徹底的にクラシカルでウェル・メイドなソウル・アルバム、ブラック・ミュージックの愛好家でしたら間違いなく好みなんじゃないでしょうか。ちょっと今回は枠の都合で名前を挙げるだけに留めるんですが、同じくBig Crownより8月にリリースされたThee Marloesの“Perak”とあわせて要チェックの1枚だと思います。

“Milton + Esperanza”/Milton Nascimento & Esperanza Spalding

これまたすごいコラボレーションですね。「ブラジルの声」の異名を誇るMPBの巨人Milton Nascimento(なんと御年81歳!)と、現代最重要のジャズ・ベーシストの1人、Esperanza Spaldingの連名での作品、“Milton + Esperanza”です。以前から交友はあったようで、その結実としての1枚といった感じでしょうか。

まずは何を置いても2人の歌声でしょうね。「ブラジルの声」は言うに及ばず、Spaldingはシンガーとしての実力にも定評がありますから。Nascimentoの年季の入ったたっぷりとした歌声と、Spaldingの伸びやかで瑞々しい歌唱の相性は申し分ありません。その蜜月を明らかにするべく、そしてNascimentoへのリスペクトを表明すべく、本作のために新たに作られた楽曲はわずかに2つ。Nascimentoのレパートリーやカバーが中心となった作品です。

その中から、弊ブログとしては特別に取り上げねばならないものが2曲。1つに“A Day In The Life”、言うまでもなくThe Beatlesの大傑作ですが、サイケにどっぷり浸かったあの曲を、穏やかなMPBと嫋やかなジャズのモードでどう構築するのかはかなり興味深いじゃないですか。そこは聴いてみてください、負けず劣らずの狂気をジャズ的に表現してくれています。そしてもう1つに“Earth Song”、我が最愛の人Michael Jacksonのナンバーです。ここにはジャズ・シンガーのDianne Reveesを招き、オリジナルの悲愴を荘厳さに置換した見事なカバーを聴かせてくれます。

アルバム作品として、決して創作的なものではないことは性質上やむを得ません。なので2024年を振り返る時、ひょっとすると忘れられがちな1枚になるような懸念もありはするんですが、これほどまでに心地よく、伸び伸びと、そして和やかに広がるMPBの気風を新譜として体感できたことは特筆すべき経験になるでしょうね。

“Lover, Other”/Rosie Lowe

最後の1枠はこの作品にしましょう。イギリスの女性SSW、Rosie Loweで“Lover, Other”。アルバム・デビューは2016年で、コンスタントにリリースを重ねながら批評的にもしっかり支持されているアーティストのようです。私は今作で初めましてでしたが。

すごく全体像を掴みにくい、もっと正確に表現すると簡単に掴ませようとはさせないアルバムなんですよね。アルバムの立ち上がりは音の輪郭がぼやけたミステリアスな表現なんですが、えらくシャープなビートのナンバーもあり、クラシカルなヴォーカル・ジャズのようにシックにまとめる瞬間もあり、さらには全体にプロダクションのうえでの遊びが効いていてソング・ライティングだけで聴かせるような仕上がりでもない。こうなるとどこを軸に咀嚼していくかは難しいじゃないですか。

……で、無理に掴み取る必要がないというのが私の結論です。なにしろ15曲という収録楽曲に対してアルバムは40分に満たない訳ですから、それだけのアイデアを次から次へと並べ立てていることになるじゃないですか。そこには特定のジャンルによる結びつきではなく、歌声に感じる彼女の優雅な佇まいであるとか、そうした豊富な発想をアルバムとして組み立てるセンスのよさであるとか、そういう部分から注目していくべき1枚なのだろうと。

私個人の感性でいけば、アナログな質感で聴かせるメロディアスな楽曲がやはり好みではあります。具体的に挙げるなら“This Before”辺りかな。でも対極にある本作のエレクトロ的なアプローチを気にいる人だって当然いて、ジャズとして本作を解釈する人もやはり当然いる。アイデアの量的な意味でも、その量に溺れない質的な意味でも、とてつもなく懐の広い作品なのではないでしょうか。

コメント