- 30~21位

- 20~11位

- 第20位 “Chloë And The Next 20th Century”/Father John Misty

- 第19位 “Blue Rev”/Alvvays

- 第18位 “Ugly Season”/Perfume Genius

- 第17位 “learn 2 swim”/redveil

- 第16位 “Laurel Hell”/Mitski

- 第15位 “言葉のない夜に”/優河

- 第14位 “No Thank You”/Little Simz

- 第13位 “Betsu No Jikan”/岡田拓郎

- 第12位 “卵”/betcover‼︎

- 第11位 “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”/Big Thief

30~21位

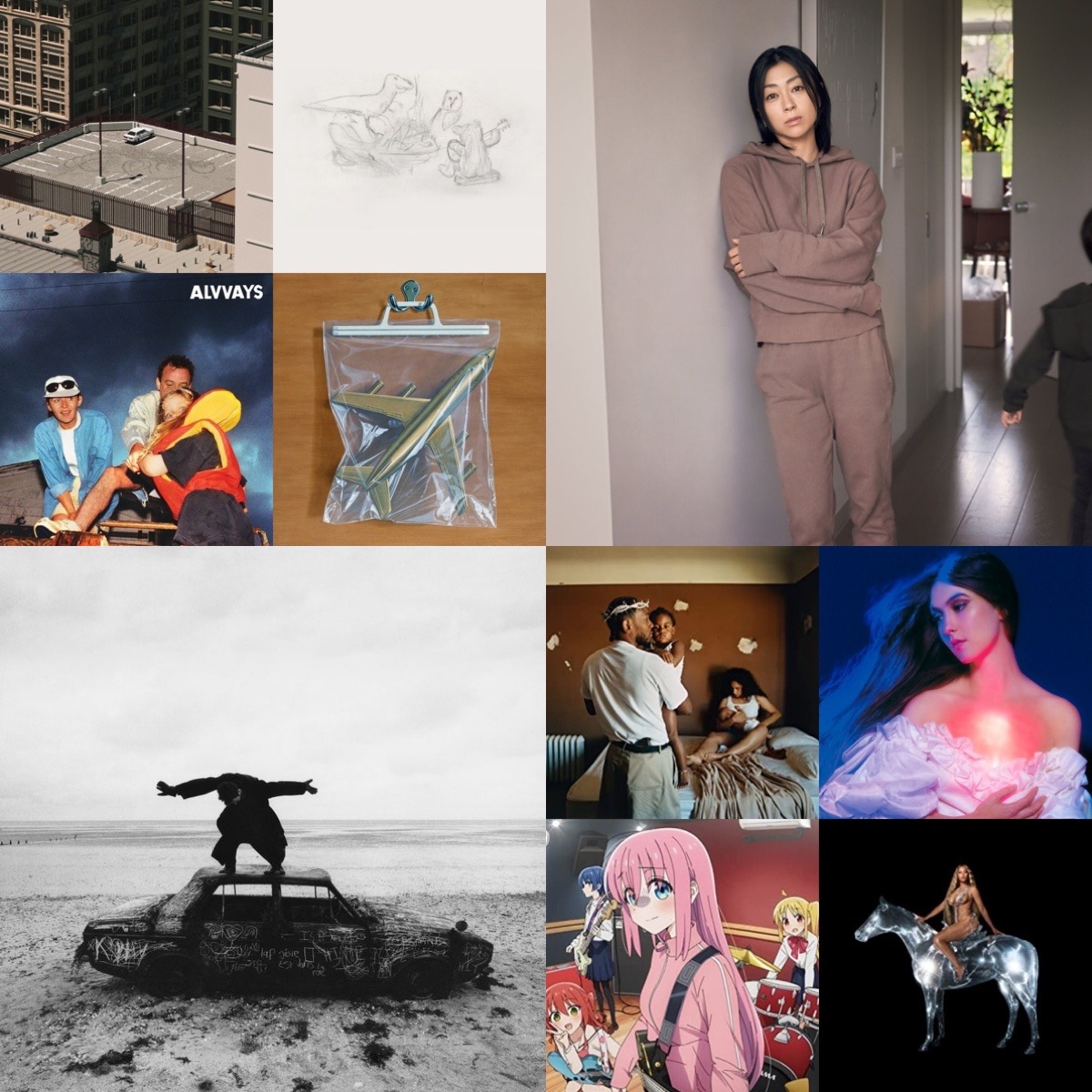

第30位 “SOS”/SZA

10’sを代表する傑作として記憶され続ける衝撃の処女作”Ctrl”の発表以降、SZAの活動はほとんどが客演への参加に留まり、そのレガシーは5年にわたって沈黙を貫いてきました。この”SOS”は、SZAという稀代の才媛の姿を人々に思い出させるに足る傑作です。

ネオ・ソウルからさらに贅肉を削ぎ落としたかのような空疎でメロウなテイストは、まさに我々がSZAに求めた音楽そのもの。アルバムのトータリティとしてその質感は十分に担保されつつも、アコースティック・バラードやポップ・パンクといったスタイルの引用、そしてPhoebe Bridgersの参加といったカードの切り方には意表を突かれもします。わけてもバラエティ豊かな作品中盤の展開は、水面下で進んでいたであろう彼女の探究の結果なのでしょう。

ラップと歌唱の境界を揺蕩う彼女のヴォーカリゼーションも流石の表現力で、楽曲のスタイルに奉仕するニュアンスの差異も手伝って全23曲という膨大な情報量を感じさせぬ軽やかさを生み出しています。Kendrick LamarやBeyoncéといったレジェンドの帰還が大きなトピックでもあった2022年、その終わりにリリースされた本作もまたその動向の中で語るべき1枚です。

第29位 “Natural Brown Prom Queen”/Sudan Archives

多様に屈折し、そして多様に混ざり合う現代ブラック・ミュージック。Sudan Archivesの2nd”Natural Brown Prom Queen”は、その予測不可能なマーブル模様を極めて高い純度で保存することに成功しています。

厳粛なヴァイオリンとシンセサイザーを纏ったエレ・ファンクで幕を開けたかと思えば、アフロ・ビートによって民族的なにぎにぎしさを演出。その後も多彩なサウンドが入り乱れる本作は、さながらブラック・ミュージックの展覧会のようです。どこか澄ました印象を受ける彼女の歌唱とヴァイオリニストとしての手腕は気高さを表現し、その気高さによって展覧会で飾られる数々の音楽性が1つの物語として連結していく鮮やかなセンスには恐れ入ります。

一聴しただけでは、本作でArchivesが何をなそうとしているのかは図りかねるかもしれません。しかしそれはジャンルというミクロな物差しを持ち込もうとしたがため。彼女がそうしたように、聴き手の側もよりおおらかな観察眼をもってこの華々しい名盤に臨まねばならないでしょう。

第28位 “our hope”/羊文学

J-Rockと現代インディー・シーンを結びつける洞察力において、羊文学は当代随一のバンドです。その洞察がこれまでにない高みに至ったのが、この”our hope”。

本作を聴いてまず驚かされるのは、そのサウンドスケープ。シューゲイズを筆頭に、世界規模で鳴らされるインディー・ロックのエレメントを確かに掴み取ったグローバルな音像がエモーショナルに広がる様は、ガラパゴス的発展を遂げたJ-Rockの世界には稀有な光景です。それでいて親しみやすい衝動の込められたメロディ・センスからは、日本のオルタナティヴ・ロックらしい賞味期限つきの光も感じ取れます。

羊文学の存在感そのものはオーバーグラウンドにおいても伸長していると言える状況です。その中でドメスティックな発展に甘んじず、よりインディー・ロックとして深化した本作の頼もしさたるや。勿論バンドのキャリア・ハイとして申し分なく、ばかりかJ-Rockの未来を占う上でも大きな希望となる1枚。

第27位 “結束バンド”/結束バンド

アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』に登場する架空のロック・バンド、結束バンドのセルフ・タイトル作。本作に接する最適な姿勢は、アニメ音楽に対するものというよりむしろ、「下北系」や「残響系」に代表される10’s邦ロックへのリスペクトを込めたロック・アルバムとしてでしょう。

toricotの中嶋イッキュウやKANA-BOONの谷口鮪、ZAQといったミュージシャンが提供した楽曲群はどれも見事に10代のガールズ・バンドというキャラクター性に合致し、徹底してギター/ベース/ドラムのみで構築されたアンサンブルがオルタナティヴ・ロック性急さとエモーションを生み出しています。また、アニメの物語と符合した楽曲の詩世界や曲順が、音楽作品としては横紙破りなもののアルバム作品としての瑞々しいドラマ性とカタルシスに寄与している点は評価せねばなりません。

より大衆的に、よりハッピーに、よりカラフルに。近年のJ-Rockが取るこうした指針の中で、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『転がる岩、君に朝が降る』の繊細なカバーをもって締めくくられる本作はかえって新鮮。日陰者のためのロック、「ぼっち・ざ・ろっく!」の意義を見事に体現した本作に、私は単なるアニメ・ファンとしての立場を越えた感謝の念を抱きます。

第26位 “¡Ay!”/Lucrecia Dalt

コロンビアにルーツを持ち、現在はベルリンを拠点に活動する女性アーティストのLucrecia Dalt。この”¡Ay!”で彼女が表現したのは、さしずめ実験的アティチュードと幼少期の原風景の複雑怪奇なクロスフェードです。

サルサにボレロ、メレンゲにフォルクローレといった土着性の反映は彼女が幼い頃に触れた音楽への言及に他なりませんが、これらのジャンルから連想されるにこやかな民族性は本作を隈なく見渡してもまったく発見できません。むしろ冷淡な残響、あるいは残忍な肉体性を孕んだサウンド・プロダクションは触れ難い印象を本作に植え付け、難解さを隠そうともしない作品像の中でDaltは幽玄の佇まいを見せます。そういった作品とあっては、前述の民族性はいっそう本作の困難さを強める材料足り得るのです。

さらに奇妙なことには、一貫してエクスペリメンタルなこのアルバムからは、ラウンジ・ミュージックにも通ずるリラックスした穏やかな表情も見て取れます。聴き手を突き放すようでいて、その実手を差し伸べてもいる。あるいはその逆でしょうか。このジレンマが底知れなさを演出する、悍ましき名盤。

第25位 “And I Have Been”/Benjamin Clementine

Benjamin Clementineはこの作品で我々に何を訴えかけようとしているのでしょう。ダンディズムで知的な”And I Have Been”は、この50枚のリストの中でも最も含意的で、最も謎めいた求心力を持つ1枚です。

ピアノやストリングスを優雅に採用した密室的なサウンドスケープの中で、Clementineはどこまでも朗々と、そしてどこまでも孤独に歌い上げます。脳裏に浮かぶのは、伽藍堂のコンサート・ホールでただ1人絶唱する男の淋しげな背中。クラシカルなジャズ・ヴォーカルのようでもあり、またR&B的でもあるふくよかな歌声とメロディ・ラインもこの作品の悲愴と人間味をますます強め、同時に安直なカテゴライズを拒みます。

彼は既に本作の続編となるアルバムのリリースを予告しており、また次作をもってアーティストとしてのキャリアに幕を降ろすことも示唆しています。その集大成によってこの作品は再定義されることになるのでしょうが、少なくとも本作がミステリアスで素晴らしい奥行を持った魅力的なアルバムであることは現時点で明らかなことです。

第24位 “caroline”/caroline

ロンドンの謎めいた8人組の音楽団、carolineは5年もの歳月をかけてこの処女作を生み出すに至りました。難産を経た本作には、まるでその産みの苦しみを聴き手にも体験させるかのように、ロックが持つ難解さのエッセンスがいくつも横たわっています。

本作で鳴る音の要素そのものを分析すれば、それはロック・アンサンブルを基軸としつつヴァイオリンやチェロ、クラリネットまでを持ち出した室内楽的な性質であると言えます。しかし息詰まる反復性にはクラウトロックの痕跡があり、方向感覚を見失うほどに曖昧な境界を有するサウンドスケープからはポスト・ロックの影響も感じられ、ラディカルな実験的インプロビゼーションなど現代ジャズのようですらある。

荘厳さ、長閑さ、そして底知れなさ。得体の知れぬままに本作は肥大し、混乱をアコースティックに表現していきます。この音楽に適切なラベルを私は持ち合わせてはいませんが(プログレッシヴ・ロックへの先祖帰りと呼ぶには余りにインディー的)、ミステリアスなカタルシスを孕んだ独創的名盤と評価すべき1枚であることだけは確かな事実です。

第23位 “DOKI DOKI”/サニーデイ・サービス

サニーデイ・サービスはいつでもロック・バンドの素晴らしさを我々に披露してきました。サプライズ的に、そしてこともなげにリリースされたこの”DOKI DOKI”でも、やはり彼らは当然のように「いいロック・バンド」でした。

サウンドにおいてはオルタナティヴ・ロック的な衝動とザラついた質感を打ち出しながら、曽我部恵一のあまりに真っ直ぐなソング・ライティングがこの作品の軸になっています。若々しい軽やかさと大人の渋さを兼ね備えたその味わいには、1965年のジョン・レノンに通ずるものを発見できるでしょう。

耳を引く意外性やエキセントリックな展開という飛び道具を一切持ち出さず、優れた演奏と優れた楽曲を、最適の組み合わせで表現する。ただそれだけのアルバムですが、それを名盤として成立させるには当然並外れた才能が必要とされます。しかしサニーデイ・サービスにとって、その程度の創作は造作もないこと。余裕綽々の貫禄を見せつける、他愛もない傑作です。

第22位 “SMITHREENS”/Joji

YouTuberとしてのキャリア、あるいは日本とオーストラリアのハーフという出自から、Jojiは一風変わった存在感を見せていました。しかし、この”SMITHREENS”に対峙すれば、彼のアーティストとしての才能に一点の曇りもないことが疑いようもなく理解できます。

全24分というロウ・カロリーな本作は、サイズ感と符合するように極めて密やかな音楽性。不要な装飾を拒むように簡素に仕上げられたトリップホップ・テイストのオルタナティヴR&Bは、ナイーヴな青年の心中の結晶のように儚く煌めき、Frank Oceanがかつて示した心象風景に似たものを描き出します。そしてサウンドこそシンプルですが、冷静沈着な音楽的洞察がそこかしこに感じられるソング・ライティングも最早堂に入ったもの。

チャート首位を獲得した”BALLADS 1″の時点で彼の音楽家としての内省的態度は明らかにされていますが、本作で彼はよりディープに、より侘しく自己に没頭しました。ともすればデモ・テープにも思えかねない質素なこの作品だからこそ、彼の才能が謙虚ながらにはっきりと表現されているのです。

第21位 “The Opening, Or Closing Of A Door”/Kristine Leschper

プログレッシヴ・ロックへの偏愛を各所で公言してきた弊ブログ。であれば、Kristine Leschperの”The Opening, Or Closing Of A Door”をこのリストに加えないことには、その偏愛への許し難い背信となってしまいます。

メルヘンな世界観をもって開幕し、幻想的な原生林へと聴き手を誘う本作。格調高いバロック的な音像がそこへ厳かな触れ難さを与えると共に、原始宗教の祝祭を思わせるパーカッシヴな展開に顕著な、徹底して浮世離れした景色が美麗に広がります。楽曲それぞれはコンパクトに完結していますが、その大上段な展開や一貫してヘヴンリーな表現に私はプログレッシヴ・ロックの古豪の姿を重ねざるを得ません。

Mothersというインディー・フォーク・バンドの肩書を脱し、彼女自身の名義で初めて発表されたこの作品には、伸び伸びとした独創性と神秘が蠢いています。2022年という時代性をまるで無視した、タイムレスかつファンタジックな名盤です。

20~11位

第20位 “Chloë And The Next 20th Century”/Father John Misty

温故知新はインディー・ミュージックにおける伝統の1つですが、Father John MistyことJ. Tillmanが本作でやってのけたのは、戦前ポピュラー音楽にまで至る遙かなる訪問です。

彼の作品に共通する室内楽的な柔らかさはこのアルバムにも見られるものの、驚くべきはその甘さ。カントリーやジャズといったアメリカーナ音楽への参照と同時に、それらが持つ温もりだけを抽出し、そこにディズニー映画のサウンドトラックかと聴き紛うばかりの優雅なロマンチシズムを漂わせているのです。

Drew Ericksonの惚れ惚れとするアレンジメントも手伝って、スウィートなモノクロームが眼前に広がるこの作品。その気品はチェンバー・ポップとしてこれ以上なく、しかし壮麗なサウンドスケープに飲まれるどころか申し分ないメロディ・メイクによって拮抗する主張を見せる彼の才能には恍惚としてしまいます。

第19位 “Blue Rev”/Alvvays

ジャングル・ポップ、あるいはパワー・ポップという文脈で支持を集めてきたカナダのバンド、Alvvays。その青臭いポップ・センスはこの”Blue Rev”でますます磨きがかかり、我々ロック・ファンはバンドの狙い通りにそのあざとさの罠に掛かってしまいました。

理知的でエフェクティヴなギター・プレイと瑞々しくも掻き毟るように切ないメロディ・ライティングの相互作用、それはまるでThe Smithsが現代インディー・ロックに挑戦したかのよう。シューゲイズ的なアプローチや電子音によるキッチュさの演出、あるいはM. Rankinのあどけない歌声が本作をバラエティ豊かにしていますが、あくまでギターとメロディの濃密な関係性にこそ価値のある1枚に思えます。

その観点から、私は是非とも本作をロック・レコードと見做したい。たとえそのポップネスが卑怯なまでに秀逸であってもです。バンドとしての化学反応と刹那的な煌めきは如何なるポップ・スターにも表現できない類のものであり、ロック・バンドとロック・リスナーだけの特権ですから。

第18位 “Ugly Season”/Perfume Genius

Perfume Genius、あるいはMike Hadrausはこれまで2つとして似た作品を発表してはきませんでした。この”Ugly Season”もまた彼のキャリアにおける幾度目かの新機軸であり、また幾度目かの目を見張るべき傑作です。

振付師Kate Wallichによるダンス・アートの伴奏として制作された経緯を持つ本作、しかしそこには単なるサウンドトラックとしての評価に留めておけない音楽そのものの煌めきが確かに発見できます。冷酷なエレクトロニカとふくよかな管弦楽が過不足なく調和し、極めて音響的に乱反射するその様相は異形のチェンバー・ポップと表現したくなる代物。そしてその中で、Hadrausの歌声は淋しげな独演を繰り広げるのです。

視覚芸術を聴覚から彩る、そうした厳然たる創作意図が存在することで逆説的に本作の音楽としての強度は理知的に補強されています。「ベルリン3部作」のオルタナティヴ的解釈作とでも言うべき、深遠にして無情、そして同時にエモーショナルな1枚。

第17位 “learn 2 swim”/redveil

Kendrick LamarやTyler, The Creator、Earl Sweatshirtたちが彩った10’sのヒップホップ・シーン、redveilはそのバトンの継承者たり得る人材の1人と言えます。弱冠18歳の彼が放った”learn 2 swim”の完成度は、その端的な根拠でしょう。

緻密な抑制とジャズのフレーヴァーが見事に効いたトラックはどれも秀逸で、その全てをredveil自身が手がけたとは思えぬほどに老練な聴き味をもたらします。その繊細さはシリアスで人間味溢れるフロウと共に、沈痛な内省が張り巡らされたリリシズムへと聴き手を深く没頭させていくのです。そしてそのリリシズムは、水中のように息詰まる苦しみを生々しく記録しています。

しかし彼はタイトルの通り、その水中を泳ぎ果せるだけの誇りとエンパワメントをも本作で描き切ってしまいます。サウンド・プロダクションの巧みさ、リリシストとしての才覚、どちらにおいても2022年屈指のラップ・アルバムと評価すべき作品でしょう。

第16位 “Laurel Hell”/Mitski

前作”Be The Cowboy”で激賞を受けたMitskiは、しかしその絶賛の安寧を拒みました。彼女は大胆にもこの”Laurel Hell”で、これまでのローファイ・インディーのスタイルに背いてみせたのです。

本作を貫くのは、80’sを彷彿とさせるシンセ・ポップの色彩。それもTears For Fearsのような、鮮やかかつ濃厚な陰影を帯びた類のものです。この大胆な転換を80’sリバイバルという近年のトレンドへの接近と短絡的に評価することも可能でしょうが、徹底して孤独を表現するMitskiの詩世界とメロディは、このトレンドを自家薬籠中のものとし、必然性を訴えることに成功しています。

インディー・ロックの文脈で支持された彼女ですが、本作で演じてみせた女性的なエレガンスと強靭なポップネスに触れれば、むしろMitskiの真髄はここにこそあると気づかされます。ディープに、そしてしなやかに美を紡ぎ出す素晴らしいポップ・アルバム。

第15位 “言葉のない夜に”/優河

女性インディー・フォークは近年の洋楽シーンにおいて1つのトレンドとなっていますが、邦楽から突如としてその文脈で語り得る上質な名作、”言葉のない夜に”が出現したことは嬉しい誤算です。

ルーツ・ミュージックへの接近、微かに香るサイケデリアの幻惑、オーガニックなアンサンブルとアンビエント的な音響処理の並列、本作から掴み取れる音楽的充実は、どれをとってもUSインディーの最前線に立つアーティストが示すそれと同等のレベル。しかしその美しい世界観の中でひっそりと踊るように紡がれるメロディには、フォークやカントリーというよりむしろ、子守唄のような土着的な安らぎを覚えます。

藍色に染まる宵空にただ1つ浮かぶ半月の朧げな光、日本的で侘しげなこのアートワークを、この作品はしめやかに、そして雄弁に表現します。インディー・フォークによって日本の情緒を描出した本作のサウンドは高く買うべき達成でしょう。

第14位 “No Thank You”/Little Simz

昨年類稀な傑作”I Might Be Introvert”をリリースしたイギリスの女性ラッパーLittle Simz。プロデューサーに再びInfloを迎えて制作された”No Thank You”は12月に突如発表されましたが、是非を問わずこのランキングに入れねばならない作品です。

ゴージャスなトラック・アプローチによって逆説的に彼女の内面に迫った前作と比較すれば、ネイキッドなリズム・セクションからも感じ取れるように本作のサウンド・プロダクションはコンパクトなものと評価できるでしょう。しかし勇壮なオーケストレーションも随所で聴くことができ、infloの見事な働きが作用しています。当然、そうした音楽性を従え淑やかかつクレヴァーにラップしてみせるSimzの表現力も引き続き天晴れ。

前作を2021年の年間ベストとした私の審美眼は曇っていないことを、彼女はこのサプライズ・リリースで示してくれたかのようです。アフリカ大陸にルーツを持つイギリスのフィメール・ラッパーが極上のラップ・アルバムを立て続けにリリースしたことも、現代ポピュラー音楽の真の多様化の観点から確かに評価せねばならない事実と言えます。

第13位 “Betsu No Jikan”/岡田拓郎

森は生きているでの活動から、岡田拓郎は「ポップス」という概念への批評精神を常に提示していました。彼の求道者の如き姿勢がコロナ禍という予期せぬ状況下で望外の結実を見せたのが、このスピリチュアルな傑作”Betsu No Jikan”。

岡田と石若駿による即興演奏をベースに、Jim O’RourkeやCarlos Niñoといった実験音楽の名手から細野晴臣に至るまで、極めてゴージャスな客演を招き、彼らの演奏をコラージュすることで構築せしめたのが本作です。その豊かな素材をアンビエント・ジャズ的に彩色し、異なる時間性と空間性を1つの作品として融解させる岡田の采配は作品全域を完全に掌握。本作がエディット・ワークであるからこそ、全てのエッセンスは彼の管理下によって宇宙的な秩序を伴って美しく交わっていきます。

肉声の登場はわずか1曲に留まり、全編を通してポップスの要素が希薄な作品であることは紛れもない事実です。しかし、エクスペリメンタルな作品と断ずるにはあまりに親密。巨大さと身近さ、その相反する2つの印象を同時に与えてみせる本作は、やはり岡田拓郎の思うところの「ポップス」の一例なのでしょう。

第12位 “卵”/betcover‼︎

betcover‼︎ことヤナセジロウは、もはや今日の邦楽をアンダーグラウンドな領域から底上げする稀有な才能として認められつつあります。前作”時間”に続いてこの”卵”でも、その熱視線に彼は確かに応えてみせました。

得体の知れぬ不吉さを艶やかで歌謡的な質感の中に織り込んだメロディは、おどろおどろしくもどこか安心感のある歪な響きを有しています。加えてワン・テイクで録音されたという演奏は、ジャズやソウル、あるいはプログレッシヴ・ロックといった多彩な成分を緊迫した空気感を伴って過不足なく主張。その趣深いカオスからはサイケデリアの陶酔、そして哀愁に満ちたブルースの湿度までを発見できることでしょう。

しかし真に本作で驚愕すべきは、そこに日本的なノスタルジーすらがパッケージされているその事実。現代インディーの鋭利さと奥ゆかしい情緒を独自の筆致で繋ぎ止め、退廃的な表現をもって描き切った本作の圧力は2022年の邦楽においても唯一無二です。

第11位 “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”/Big Thief

2019年に発表した2枚のアルバム(“U.F.O.F”と”Two Hands”)の成功で、Big Thiefは現代USインディーを率いる逸材との評価を受けました。その評価が大袈裟ではないことを、バンドは2枚組の大作”Dragon New Warm Mountain I Believe In You”で明らかにします。

4つの異なるスタジオでの制作を敢行した本作には、それぞれの楽曲に土地性すらも録音されているかのよう。霊性すら帯びた神聖なインディー・フォークに、実験的な意匠の強いスタジオ・ワークが光るオルタナティヴ・サウンド、アメリカーナ音楽への憧憬が滲む穏やかなルーツ・ロック……こうしたマテリアルにあえてコンセプトを付さず自在に配置することで、Big Thiefの広大な表現力が浮き彫りになります。

ハートウォーミングで古き良きフォーク・ロックの美しさを保存しながら、ポストRadiohead世代のロックの拡張にも確かに対応し、パンデミックの渦中にある寂寥とその先の光を描いてみせる。過去と現在、そして未来を優しくも鋭い眼差しで結んだ、インディー・ロックの旗手に相応しい1枚です。

コメント