ご無沙汰しております。ちょっぴり遅刻してしまいましたが、昨年までに比べればなんとトレンディな更新でしょう。今回は「オススメ新譜10選」3月編、やっていきましょう。

すっかり春ということで、御多分に洩れず私もちょっぴりバタバタしておりまして。ちょっと3月は新譜チェックが疎かになってしまった感は否めませんね……最低限拾うべきものは拾ったと思いますが、いつにまして「それレビュー・サイトでも見たよ」ってな並びになってしまいました。

マニアックな作品はこれから聴いていこうと思っていますが、それを待っているとまた後手後手に回ってしまいますからね。今のところお気に入りの10枚を選んで参りました。そして勿論、お茶を濁したつもりはさらさらありません。心の底からいいと思った10枚、恥ずかしがらずに堂々とレコメンドしていきますよ。それでは、どうぞ。

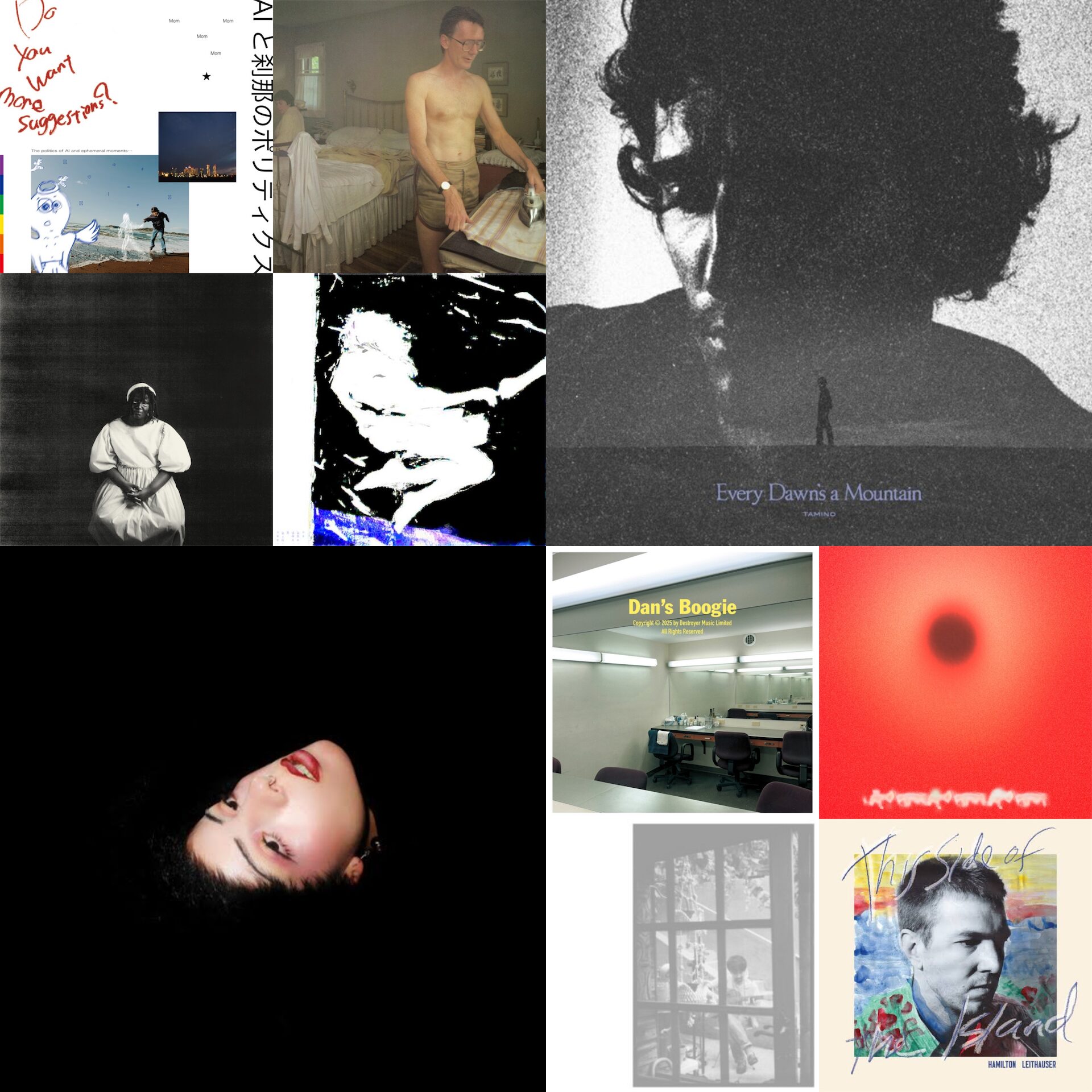

“La Brea”/Hesse Kassel

さあ、3月は色んな意味でヘヴィなアルバムが沢山ありました。その中でもまずはこれ、チリのバンド、Hesse Kasselの1st“La Brea”。リリース当初はバンド名で検索しても方伯の名前しかヒットしなかったんですが、Rate Your Musicの住民筆頭にコアなリスナーに注目されて以降はしっかり検索にバンドの Instagramなんかも出てくるようになってますね。

まずは序曲の“Postparto”、この1曲でHesse Kasselというバンドの何たるかがはっきり聴こえてきます。10分にわたる大作の中で、メタルの加虐的なアンサンブル、マス・ロックの神経質な緻密さ、そしてプログレッシヴ・ロックの風格ある抒情性、これらを鮮やかに連結させていますから。それとこっちは連想できなかったんですが、Black Country, New Roadに代表される近年のポスト・パンクとの関連を指摘する声も目立ちましたね。作品中盤に目立つサックスやピアノを主体としたオーガニックな質感なんかはなるほど確かにといった具合です。

なんにせよ、それほど多岐にわたるエッセンスを堂々とまとめ上げるバンドの手腕には驚かされましたね。特にメタルやマス・ロックって私にとってはかなり距離のあるサウンドのはずなのに、あまりにすんなりと感動させられましたから。その分プログレッシヴ・ロックとは懇意にさせていただいているので、上手く中和できたのかなとも思いますが、それ以上に無情なる耽美という世界観の構築が強固だからこそ、マニアックなサウンドや難解さを持ち込んでも崩れないんでしょう。

それは本作がおよそ80分という、私個人にとっては長すぎるラン・タイムでありながら、緊張感とカタルシスをまったく損なっていない点からも明らかですね。こんな音楽がどんなルーツから、そしてどんなシーンから生まれたのか、すごく興味をそそられます。チリのインディー・シーン、今後要注目かもしれませんよ。

“Seeking Darkness”/Huremic

新譜レコメンドを始めて4年経ちますが、彼の作品はなんだかんだ毎年扱っているような。韓国の宅録シューゲイズ・シーンを一躍世界に知らしめたParranoul(彼の名前は1月編のAsian Glowのレコメンドでも触れていますね)、彼の別名義Huremicによる1時間の大作“Seeking Darkness”です。

衝撃の処女作“To See The Next Part Of The Dream”での繊細な感傷と「ここではないどこか」への青い憧憬から出発し、Parannoulは作品を重ねるごとに現実に歩み寄る肯定的なサウンドへと進んでいたように感じていました。その集大成が2023年の“After The Magic”だと思っていて、あんなに素晴らしい決着を聴いてしまうと、今後どうするのかな……とちょっぴり不安だったんですがね。名義も新たに、彼は重厚で沈鬱なポスト・ロックへと接近してみせました。これには唸らされましたね。彼にとって未開のスタイルならば、まだ描ける世界があるはずですから。

静と動を行き交うエモ的な感情の昂り、それはParannoul名義での諸作と共通したものではあります。しかし、威風堂々としつつも冷酷なドラムと猛獣の咆哮の如きサックス、これらが描き出す破滅的な荘厳さの中で、隙間を縫うようにして激情を爆発させるギター。こうしたサウンドの構築は今までになかった試みです。そして時折登場する彼のヴォーカルは崇高なムードを纏っていて、全体に滲む宗教的なスケールもあいまってまるで託宣のような存在感があってね。

なんでも本作、手塚治虫の『ブッダ』に影響を受けているらしく。先に触れた崇高さや宗教色というのも、そのモチーフを知れば合点がいきます。しかしすごいですね、1stでは『リリイ・シュシュのすべて』をサンプリングしたところから『ブッダ』まで。この変遷も、最初に書いた彼のメンタリティが感じ取れるポイントなのではないでしょうか。そしてそうした変化を受けてなお、Parannoul/Huremicの創作には今後も全幅の信頼が置けることが本作で明らかになりました。

“45 Pounds”/YHWH Nailgun

一聴した時の鮮烈な衝撃に関してならば、先の2枚すら抑えて文句なく3月の最高レベル、いや2025年暫定トップと言ってもいいでしょうね。ニュー・ヨークのアンダーグラウンド・シーンでもとりわけ異彩を放つ4人組バンド、YHWH Nailgunの1st“45 Pounds”です。

まず語るべきはドラムの存在感でしょう。かなり手数が多く、最早ビートの提供にとどまらずアルバムの世界観そのものを定義してしまう暴れっぷりです。まるで散弾銃のように襲い掛かる打音には、メタリックな残忍さとアフロ・ファンク的な享楽性とが見事に同居しています。それはTalking Heads、あるいは80’s以降のKing Crimsonのような、ビートを探究した結果の突然変異的ロックの系譜にも連なる奇妙な質感。

そして、そこに乗っかる要素もかなり奇妙でね。グロウルも持ち出しながら何事かを呻くようなヴォーカルに、ギターとシンセサイザーで構築された意図的に虚であってじわじわと聴き手の意識を侵食する音像、もうどこから突っ込んでいいのやら困惑してしまうフリーキーさです。ここまで好き放題していてビートに拘泥したアンサンブルとなると初期のblack midiを思い出しもしたんですが、実際サポート・アクトとしてツアーに帯同していた過去があるようです。

全10曲、21分というアルバム・サイズも潔さがあっていいですよね。通常であれば短すぎる、EPと捉えたっていいようなラン・タイムですが、この沸騰した音楽を45分も聴かされるとなると一体どれだけ疲弊してしまうか、想像するだにぞっとしますからね。と同時に、非常にライヴでの表現が気になるサウンドでもあります。最近音楽を聴いていてこんな感想滅多に抱かなくなっていたんですが、これを生身で浴びたら痺れるでしょうね。

“Dan’s Boogie”/Destroyer

ちょっと毛色は違うんですが、これも少なくとも軽やかなる名作とは到底呼べない1枚だったのでこのタイミングで紹介しておきましょう。2011年の名盤“Kaputt”で知られるカナダのバンド、Destroyerの3年ぶりの作品“Dan’s Boogie”です。2022年リリースの前作“LABYRINTHITIS”もかなり高評価だったのが記憶に新しいという方もいるのでは?

私も初めて聴いたのが前作でして、実を言いますとその時はあまりしっくりこなくてね。ただ今年に入って、さっき名前を出した”Kaputt”を聴いたらばなかなかグッときまして。作品ごとに方向性を変えてくるアーティストという印象もあるので、果たして本作はどうかと恐る恐る手を出したんですが、いいじゃないですか!地平線を想起させる広大なサウンドスケープを擁しつつ、そこにはデジタルな透明感や仄かなサイケデリアも感じられるきめ細やかな質感もあってね。

そんなうっとりするサウンドを携えて紡がれるメロディ、これがまた世界観に寄り添うスウィートなものばかりで。それこそ”Kaputt”は80’sリバイバルの嚆矢とも誉高い1枚ですが、Dan Bejarのじっくりとした歌声とロマンチックなソング・ライティングが本作でもきっちり作用しています。“Sun Meet Snow”なんて楽曲に分かりやすいんですが、サウンドがとにかくダイナミックであってもぎりぎりポップなロックとしても聴かせてくる主張の強さがありますよね。

“Sun Meet Snow”については、続く“Cataract Time”でやや密やかなソフィスティ・ポップ(それでも7分にわたる大曲で、十二分に奥行きは感じられますが)へと移行する手心も大したものです。今年で30年のキャリアを迎えるバンドなだけあって、すべての面で抜け目ない上質なロック・アルバムだと思います。それでいて決して妥協は感じられない、肩に力の入った力作という感もありますから。

“Only Dust Remains”/Backxwash

ヘヴィというトピックであれば、ロックを離れヒップホップからも素晴らしい1枚がリリースされています。アフリカはザンビアにルーツを持ち、現在はカナダのモントリオールを拠点にしている女性ヒップホップ・アーティストBackxwashの5th“Only Dust Remains”です。信頼しているX上の某氏が「春ねむりとBilly Woodsの間を繋ぐ鬼才」なんて褒め方するもんですから、思わず飛びついた次第。

いざ聴いてみれば、その賞賛もまったく大袈裟ではないと気づかされましたね。とにかくサウンドが太い。それはアグレッシヴに叩きつけられるビートにしろ、フィメール・ラッパーが強調しがちなエレガンスにかけらも関心を寄せない、吐き捨てるような彼女のフロウにしろ。それにトラックもサンプリングをベースにしつつ、民族的な生々しさやアブストラクトな熱狂を感じさせる天晴れな仕上がりです。この辺がBilly Woods的なのかもしれませんね。

で、このタフネスや民族性というキーワード、あるいはロック的なアプローチ(彼女のキャリアはラップ・メタルなんかと紐付けられてもいるようです)、この辺が昨年の話題作でもあったTyler, The Creatorの“CHROMAKOPIA”と通ずるものがあるとも感じます。あっちは蓋を開けてみれば中盤以降はナードなメロウネスという彼の得意分野に着地していきましたが、先行トラック“Noid”に聴こえたカラーを、より煮詰めてドロドロにしたような印象ですね。

前にもどこかで書いた気がしますが、軸足がロック・リスナーである私にとってのヒップホップ・アルバムの掴み方って、気合いの入ったヘッズの方々とは根本的に異なる気がしていて。そこへいくとこの”Only Dust Remains”、私のようなロック好きにもしっかりと刺しにくる1枚です。ということは弊ブログの読者の方々にとっても相性はいいんじゃないかな。ほら、ギターの効いた“Stairway To Heaven”なんて曲もあることですしね。

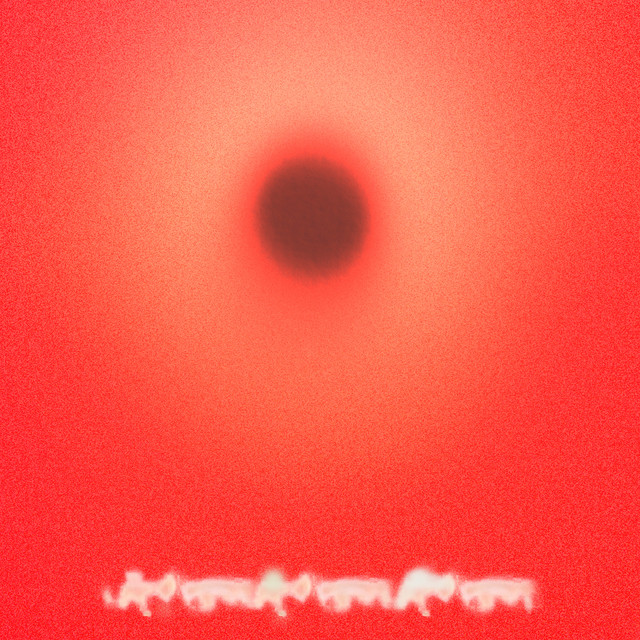

“Every Dawn’s A Mountain”/Tamino

……ここまで重量級の作品を連続して紹介することって今までなかったので、聴いてても書いててもちょっと消耗してきました。ここいらで穏やかな作品もチェックしておきましょう。とはいえ、こちらもしっかりと重厚な出来栄えではあるんですがね。ベルギー系エジプト人SSW、Taminoの3rd“Every Dawn’s A Mountain”です。

根っこのところはひっそりとしたアコースティック調の作品ではあるんですが、哀愁をたっぷりと含んだ歌声、そしてストリングスに顕著なチェンバー・ポップ的な壮麗さが作品の広がりを大きく担っています。それは単に美しいというだけでなく、濃厚な影を作品に落としているという意味でも。厳かなハーモニーまで登場する表題“Every Dawn’s A Mountain”なんて、Jeff Buckleyを思わせんばかりに沈痛な表情を浮かべていますからね。

インディー・ファンとしてはMitskiとのデュエットでもあるアメリカーナ的な“Sanctuary”も是非とも注目すべき(彼女の目下最新作“The Land Is Inhospitable〜”との共鳴という点でも)なんですが、個人的なハイライトはその次に収められた“Raven”というナンバー。本作では特異的に淡々としたビートもフォーカスされていて、そのうえで不吉さと清浄さを併せ持つ表現の妙には思わずRadioheadの“Pyramid Song”を連想してしまいました。

Jeff Buckley、Radiohead、そしてMitski。名前を挙げたアーティストからして、どういうリスナーに突き刺さるかはご理解いただけるかと思います。何故この作品が騒がれていないのか、正直言ってかなり不満ですよ。儚さ、悲壮感、絶望、そして美しさ、我々(主語は大きいに限ります)が愛してやまないこうした要素をここまで高水準で表現しているアルバム、この3ヶ月では聴いてこなかったですから。

“Equus Asinus”/Men I Trust

こちらは信頼と実績あるカナダのインディー・ポップ・バンド、Men I Trustで4年ぶりとなる新作“Equus Asinus”。このインターバルの間にもシングルをこまめに発表していたり、2月にはライヴ・アルバムのリリースもあったりと、活動自体は依然精力的な中いよいよといった感の作品ですね。期待値も高かった印象です。

春のサウンド・トラックとして、実に魅力的な1枚だなというのが第一印象でしょうかね。エレ・ポップ的な要素も元来持っているバンドではありますが、本作は相当にオーガニックで素朴な味わいにフォーカスしていて、アート・ワークのなんとも呑気な生活の風景にマッチした実態の伴った作品だと思います。軽やかかつ物悲しげなメロディ・センスも、秋ほど侘しくもなく、冬ほど厳しくもない、春にぴったりな代物じゃないですか。

そうだ、ここでもう一度アート・ワークの話をすると、僅かに靄のかかったようなぼやけたイメージでもありますよね。これはバンドの有するドリーム・ポップ的な浮遊感であったり、あるいは溶けるように輪郭のぼやけたサウンドスケープを捉えているものだと思っていて。実際素朴な作品ではあるんですが、そこにはちょっとしたミステリアスな響き、白昼夢のような現実味のなさも表現されています。この辺りが、単なるインディー・フォークとの差別化点なのかなと。

個人的に気に入っているのが、“Paul’s Theme”や“I Don’t Like Music”のイントロで聴こえてくる郷愁に満ちたちょっぴり歌謡曲チックな旋律。うっかり山口百恵が歌い出しても違和感のなさそうな、なんとも懐かしい表情があるような気がしています。そういう情緒も含めて、日本のリスナーには特にピンときやすい作品になっているんではないでしょうか。

“This Side Of The Island”/Hamilton Leithauser

3月最後の1枚、妥当に選ぶならばJapanese BreakfastかPerfume Geniusか、はたまたLucy Dacusか……と思案しておりましたが、思わぬ名作と出会えたのでこちらで〆切としましょう。The Walkmenというバンドのリード・ヴォーカルでもありますHamilton Leithauser、彼のソロ・アルバム“This Side Of The Island”です。なんでも制作に8年を費やしたという、かなりの力作ですね。

今回の10枚を選ぶ中で何かが足りないという感覚があったんですが、その最後のピースを埋めてくれる1枚でした。それというのが、USインディー特有の匂い。聴く者を優しく抱擁するあのキャラクターです。力強くおおらかなリズムと軽やかなピアノ、そしてカラッとしたギター、これらが過不足なくまとまった一体感のあるアンサンブルの心地よさときたらないですよ。こぢんまりとするのではなく、あくまで広々としているのが如何にもUS的でね。

加えてコーラスやサックスでのハートフルな味つけも見事なもんなんですが、それらを従えてのLeithauserのヴォーカル・パフォーマンスも魅力的ですよ。低音域ではBob Dylanを思わせる独特の捻れたような歌声を発揮するんですが、メロディの広がりに応じて振り絞ったハイトーンも聴かせてくれる、かなり器用な表現力だと思います。そしてそれがさりげないもんだから、サウンド全体に実によく馴染んでいる。

総じて、1つ前のMen I Trustと並んで、こちらもこの季節にぴったりの1枚という印象ですね。わざとらしくなくて、のんびりしていて、ふとした時に再生したくなるような作品。毎月1枚は選びたい、「これ年間ベストの時期にはみんな忘れてるんだろうなぁ……いいアルバムなんだけどなぁ……」枠として、ひとまずこのタイミングでレコメンドしておきます。

“The Near End, The Dark Night, The Country Line”/岡田拓郎

国産音楽からはまずはこの人、柴田聡子や優河という国内シーンきっての才媛のプロデュースでも注目を集めるインディー・シーンの重要人物、岡田拓郎の3年ぶりとなるアルバム“The Near End, The Dark Night, The Country Line”です。前作“Betsu No Jikan”も惚れ惚れする名盤であって、さらには昨年の国産インディー最大の収穫“Your Favorite Things”を経ての1枚ですから、俄然期待は高まります。

本作は過去10年にわたって録音されてきた宅録音源のピックアップとのことなんですが、彼がやってのける仕事のコアを垣間見るような作品ではないかと。1つにはプロダクションですよね、それこそ”Your Favorite Things”や、あるいは優河の“言葉のない夜に”なんかにも表れた、澄み渡っていながら同時に幻想的な曖昧さも捉える素晴らしい陶酔感のある音響感覚。ジャズ作品ということもあり、スピリチュアルなオーラが作品に充満しています。

ただ、決して難しくない。最後には人間らしい息遣いが聴こえてきます。特に彼のギターの調べにそうした成分が強く感じられて、楽曲でいうと“Evening Song”や“Howlin’ Dog”なんかが該当します。前者は時としてエクスペリメンタルな展開を挟みつつあくまで嫋やかだし、後者なんてまるっきり彼のルーツでもあるブルースですからね。そもそもギターという楽器だって彼は元々バンド畑の人間だった訳ですから、そこに人間味が宿るのは至極当然。

アンビエントということならWhatever The Weatherの2nd、それにジャズの方向から攻めてくる国産インディーならば石橋英子の新譜も3月にはありましたが、それらを全部ひっくるめて「岡田拓郎の鳴らす音」という有無を言わせぬ安心感にまで持っていった本作は格別だったかなと思います。今の日本で一番注目しないといけないアーティストの1人なだけある、結構なお手前でした。

“AIと刹那のポリティクス”/Mom

今回最後に紹介しますのは、Momの“AIと刹那のポリティクス”。恥ずかしながら初めて聴くアーティストだったんですが、Apple Musicでカタログを見ていると2023年作“悲しい出来事 -THE OVERKILL-“には見覚えがありました。定期的に評価する声も観測してはいたものの、実際に音楽に触れるのは今回が初めてですね。

で、これは今までチェックしてこなかったことを後悔させられました。一言で表現するならば、とにかくカラフルな作品。ベースになるのは近未来的なエレクトロですが、当たり前のようにアコースティック・ギターも登場するし、ぐっとバンド的なサウンドを聴かせてもくる。そのうえで脈絡なくPrinceの“Kiss”を引っ張ってくる、そんな愛すべき違和感がそこら中に仕掛けられていて、1時間オーバーであることをすっかり忘れさせてくれるアトラクションのようなトラック・メイキングです。

さてさて、ここまでのコメントを読んでいただけると、この作品が随分と力技の1枚に思われたのでは?ところがどっこい、聴いていて受ける印象はむしろまったくの逆、気取らないナチュラルな佇まいなんですよ。それはMomのヴォーカル、ラップであろうと歌唱であろうと語りであろうと、の特質でもあるでしょうし、4回挿入される男の子の合成音声によるスキットが生むメリハリのおかげでもあるでしょう。これだけの情報量を閉じ込めながら、まるで余裕綽々としている不敵さたるや。

言葉が悪いかもしれませんが、リスナーを才能でからかってくるような、なんとも鼻持ちならない名盤ですよ。フィナーレに配された“刹那3.0”でちゃんとポップスをやっているのも、ここまでくるとわざとらしいです。このいけ好かない才能の迸りと「こういうの好きでしょ?」というあざとさ、そしてまんまと楽しまされてしまう悔しさ、この辺りフリッパーズ・ギター聴いている時の感覚にも近かったような気がしますね。

コメント