早いもので2025年も最初の1ヶ月が終わりまして。そうなるとこの企画が始まる訳です。月間で私のお気に入り新譜を10作品紹介していく「オススメ新譜10選」、2025年も引き続きやっていきます。一応、去年までのバックナンバーを↓に掲出しておきましょう。

昨年は度重なる遅延がありつつ、一応11月まで追いかけることには成功しました。とはいえ、こういうのってやっぱり鮮度が命ですからね。今年は反省を踏まえて、なるべくスピーディーな投稿を心掛けたいと思います。

そうそう、今年から私のXで聴いた新譜を「#ピエールの2025年新譜リスニング記録」というハッシュタグでまとめていまして。今回紹介する10作品も当然そこから厳選したものということになります。↓のポストのリプライに紐づけているので、よかったらこっちも見てやってください。

ということで前置きはこの辺りで。早速2025年1月の新譜から、個人的にこれは!という10枚をご紹介していきましょう。では、参ります。

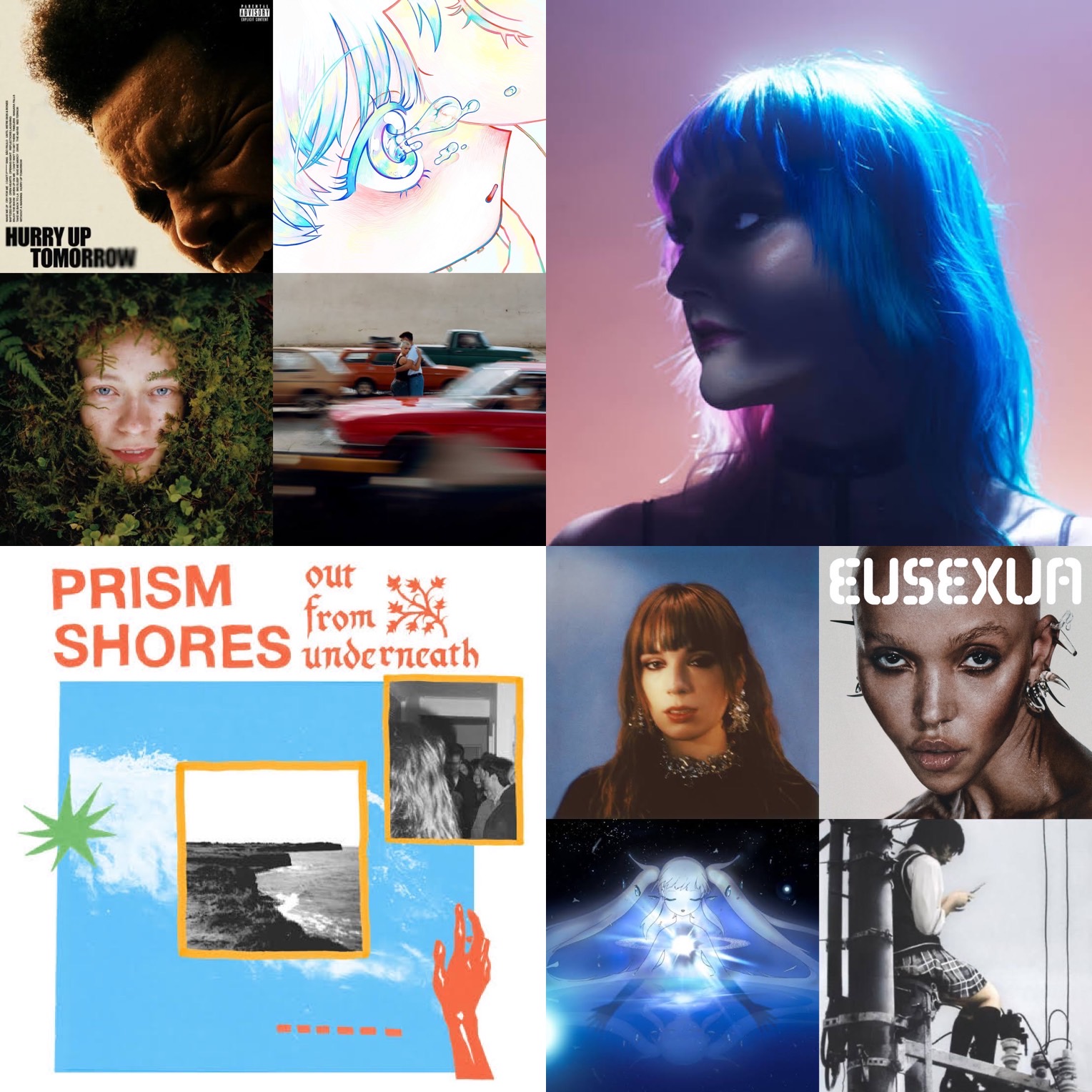

“Hurry Up Tomorrow”/The Weeknd

1月の終わりにリリースされた、20’sが誇る最大のスーパー・スター、The Weekndの待望の新作。ド級のヒット作となった“After Hours”、そして架空のラジオ放送をコンセプトにした前作“Dawn FM”に続く3部作のフィナーレ“Hurry Up Tomorrow”です。これはもう素晴らしい!

80’s以降のメジャー・シーンR&Bは、Prince的/Michael Jackson的という陰陽の二元論である程度語っていいと私は思っていて。その点でいくと、The Weekndはどちらにもリスペクトを捧げてはいますが、オルタナティヴR&Bの旗手として登場したキャリア初期にはPrince的な鋭さがあったところから、スターダムを駆け上るにつれMichael Jackson的な普遍性も獲得していく、そう概略できるのではないでしょうか。

そしてこの”Hurry Up Tomorrow”において、その2つの性質を彼は完璧に両立してみせました。Princeの纏う紫の妖艶さ、そこに繋がるどこか無機質でダークなトラックの質感に、MJが漲らせていた万人を導いてしまう恐るべきポップネス、これがどっちもあるんですからね。この作品を最後にThe Weekndという名義は封印するなんて話もありますけど、The Weekndサウンドの最高到達点として陰陽2つの光を兼ね備えた本作以上のものはありませんよ。

そしていちいち曲がいいんだ。流石現代屈指のヒット・ミュージシャンです。全体的にメロウなバラードが多くて、アルバムとしてのメリハリにこそやや欠けるのは事実ではあるんですが、もっと気楽に、いいサウンドといいメロディで聴かせてしまう秀逸なポップス・アルバム。MJシンパの私としては、この時代にモロMJリバイバルなアルバムが聴けたのも嬉しかったです。

“EUSEXUA”/FKA twigs

そして、あくまで批評的な観点からすればThe Weekndを凌ぐ1月最大の注目作品、それは有無を言わさずこの1枚。FKA twigsの“EUSEXUA”です。2022年の”CAPRISONGS”はどうやらミックステープという扱いみたいなので、アルバムとしては久しぶりになるんでしょうか。あのpitchforkが年始早々9点台のハイ・スコアをつけたことでも話題になりました。

個人的にpitchforkとはほどよい距離を取りながら付き合っていきたいとは思っているんですが、たまには気が合うもんですね。これは文句なく傑作ですよ。エレクトロ・ダンスというフィールドに立ちながら、サウンドの整理がとてもよくできていて享楽的な踊らせ方をしない。むしろ楽曲の立ち上がりはどれも静謐なもので、そっと、それでいて強靭にビートが参加してくることで、気づけば聴き手の体を揺らしてしまう巧妙さがいいじゃないですか。

リリース当時から比較に挙げられたアルバムがBjörkの“Post”とMadonnaの“Ray Of Light”ということで、この2枚もあわせて聴き直したんですが、確かに一本の線をすっと引ける内容ですね。思索的であってカラフル、そして女性的なしなやかさという個性を継承しています。これはサウンドに限らず、ヴォーカリゼーションの上でも当てはまるポイントで。メリハリの効いたエレクトロニカに溶け込みながら、あくまで柔らかな表情を崩さない訳ですからね。そして、格段にポップでもあります。

個人的にFKA twigs、あるいはエレクトロニカそのものが、かなりシビアな領域ではあるんですよ。好きなものも勿論あるけれど、その「好き」を上手く咀嚼できていないのでなかなか探究できていないという意味です。ただこの作品は一聴してすんなりと楽しめたのが嬉しかったですね。そして年間ベストでも常連になりそうなアルバムが早速登場したというのも、なんとも幸先がいい話です。

“You Are The Morning”/jasmine.4.t

如何にもなインディーというところでいうと、イギリスはマンチェスター出身のバンドjasmine.4.tのデビュー・アルバム“You Are The Morning”は素晴らしい1枚でしたね。プロデュースにはPhoebe BridgersとJulien BakerとLucy Dacus、あのboygeniusの三人娘が揃い踏みです。この時点で、インディー・リスナーからすると否応なく期待してしまうというもので。

ここで扱うということは当然、その期待をいとも容易く乗り越える天晴れな作品です。ヴォーカルの繊細な声質はどこかアンニュイな印象もあるんですが、そこに存外ギターの効いたふくよかなバンド・サウンド、あるいは豊かなハーモニーのスケール感でもって肉づけしていく構築美は、斬新とは言えないものの紛れもなく良質ですからね。“Breaking In Reverse”から表題曲“You Are The Morning”、そして“Best Friend’s House”へと繋がる中間部の展開なんて見事じゃないですか。

そしてやはり、ソング・ライティングが卓越している、ここが最大の魅力でしょうね。こざっぱりとしたメロディが目立つので、ポップやキャッチーといった脂っこい形容が似つかわしいものでもないんですが、もっと一人称的な距離の近さがあると言いますか。それこそboygeniusの3人に共通する、「これは私のための歌だ」と聴き手に錯覚させる類の親密さ。言い換えればそれは、インディー文脈におけるポップネスとも表現できるのかな。

私もこのレビューを書くにあたって調べるまでアメリカのバンドだと勘違いしていたくらい、現代USインディーのマナーにのっとったグッド・ミュージック集。先に紹介した2枚のようにセンセーショナルではありませんが、こういう思わず聴き入ってしまうアルバムが結局1年通しての愛聴盤になる……ような気がしています。1月のうちから不用意な発言はできませんけどね。

“Out From Underneath”/Prism Shores

聴いた1音目から「ああ、これ好きだなぁ」と理解させられる作品でした。個人的な愛着ならjasmine.4.t.とこれの2トップかな。カナダはモントリオールのインディー・バンド、Prism Shoresの2nd“Out From Underneath”です。何故騒がれていないか不思議な1枚でもありますね。

だって、The Stone Rosesを思い出させる瞬間すらある煌めくギター、爽やかにして諦観の滲むネオ・アコースティック調のメロディ、そして作品全体に朝靄のようにかかるシューゲイズのテイスト、こんなのインディー・リスナーなら全員好きなはずじゃないですか。80’s末から90’s初頭にかけてのごく短い期間イギリスでひっそりと花開いた、あの美しい時代、その魅力を濃縮還元してしまったような瑞々しいサウンドです。

リスペクトの対象が明白で、その抽出のセンスが卓越している、それゆえに本作を聴いた時に立ち上るノスタルジーは強烈ですよ。私が生まれた頃にはとっくにネオアコもマッドチェスターもシューゲイズもムーヴメントとしては収束していましたが、それでも「あの日」の思い出に無理やりに浸らせてくる、なんとわざとらしく惚れ惚れする表現でしょう。

私がこの数年贔屓にしているThe Lemon Twigsが60’s〜70’sのUSポップの架空のイデアならば、この”Out From Underneath”は先に触れたUKサウンドの架空のイデア。新規性にこそ欠けるものの、「そうだよね、みんなこれが好きだよね」を共有できる極めて上質なイミテーションです。この企画はあくまで私が好きなものをレコメンドするんですから、力強くオススメさせていただきたい1枚です。

“You & i Are Earth”/Anna B Savage

フォーク調の作品からも選んでおきましょう。イギリスの女性SSW、Anna B Savageで“You & i are earth”。うん、これも私っぽいチョイスです。基本的にミーハーな自覚はありますけど、我ながら「こういう音楽好きだよね」というストライク・ゾーンを貫いてくる音像でした。

ほんのちょっぴりトゥー・マッチな美学を感じるチェンバー・ポップの意匠、ここにやはり心惹かれるじゃないですか。このトゥー・マッチな美学というのは、古くにはQueenに始まる私にとっての原風景のようなものですからね。ただ、あくまでインディー・フォークを土台として乗っかってくるサウンドではあるので、嫌味にならずしっかりと格調高さを発揮してもいる。ゴージャスという表現がギリギリ適応されないくらいの塩梅が素敵です。

そしてソング・ライティングや楽曲の配置、ここにも演劇的な抑揚を感じられるんですね。情感たっぷりに歌われる“I Reach For You In My Sleep”から作中最もラディカルな“Agnes”へ、そして表題曲“You & i Are Earth”で再びたっぷりとした静謐に回帰する、この作品後半での取り回しなんていいじゃないですか。彼女のヴォーカルそのものも繊細でありつつふくよかな味わいがあって、大ぶりなサウンドやメロディに負けていないですしね。

インディー・フォークにしろチェンバー・ポップにしろ、USにもそうしたサウンドは多くあるはずなんですが、もうこのアルバムはイギリスでしか生まれっこないような独特の佇まいがあります。それも、Prism Shoresが表現したそれとはまったく対極の英国らしさ。どっちも甲乙つけ難いので、どっちも紹介させていただきました。

“Hallucinating Love”/Maribou State

Chris DavidsとLiam Ivoryからなるイギリスのエレクトロ・デュオ、Maribou Sateで“Hallucinating Love”です。今回初めて聴くアーティストなんですが、所属レーベルはあのBC,NRやKamasi Washington擁する Ninja Tuneということで俄然期待できますね。

エレクトロと紹介されるとどうしても身構えてしまうのが私の性分なんですが、実際聴いてみると「これもエレクトロと呼べるの?」とむしろ驚かされました。トラックは生のアンサンブルを軸にした洗練されたグルーヴを聴かせてくれるし、メロディも上品かつソウルフルな質感で。普通に優れたブラック・ミュージックとして聴けちゃうじゃないですか。それこそレーベル・メイトのHiatus Kaiyoteなんかにも通ずるエッセンスがあるような気がします。

ただ、そうした肉体的なサウンドの合間を縫うようにして、デジタルなトーンが主張してきます。それによってR&Bの人間味が希釈され、スクリーン越しにドキュメンタリーを観る感覚にも似たほどよい距離感が生まれていると感じましたね。私の中でエレクトロってサウンドを強固にするためのアプローチという認識も強かったんですが、むしろエレクトロによって作品をスマートにしてしまうというのは思わず唸らされました。

今回はさっきのFKA twigs含め、エレクトロに分類される作品がこれを入れると4枚登場するんですが、あくまで私はこれをR&Bとして紹介しているつもりです。最初の段落で「うわ、エレクトロかよ」と思われた方、そんな人にこそ聴いてほしいですね。ここまで読んでくれていればですが……

“I Can Change Your Mind”/Maddie Jay

カナダのプロデューサー/SSW、Maddie Jayの“I Can Change Your Mind”です。2021年に”Cmyk”という作品を出してはいますが、フル・レングスという意味だと今回が1stにあたるんでしょうか。ジャンルとしてはベッドルーム・ポップと、とりあえずは評価しておきましょう。

ベッドルーム・ポップである以上、必然的に密やかな作品ではあります。ただこのアルバム、よくよく聴くとなかなかにダイナミックでもあるんです。第一に彼女のソング・ライティング、これが作品の温度感を邪魔立てしない範囲で起伏に富んでいて、ドラマチックに牽引していく力強さがあるんですね。歌声そのものは甘さや可憐さを宿したウィスパー・ヴォイスながら、その輪郭はまったくぼやけていません。ベッドルーム・ポップの「ポップ」の側面が強く出ているとでも言いましょうか。

そして「ベッドルーム」の部分、つまるところ緻密で半径の小さなプロダクション、ここも当然のように秀逸でね。サウンドスケープを構築する柔和なシンセサイザーは一方で遊び心に満ちていて、安心感の中にちょっとした驚きを与えてくれていますし、ヴォーカルに施されたエフェクトにしても、作品に馴染んでいくナチュラルさと意外性を両立していて。そしてそれが、さらに聴き手の関心を歌声やメロディに引きつける。

個人的なフェイバリットはメロディの嫋やかさとリズムの硬さが巧妙に中和した“Chemical”というナンバーなんですが、どの楽曲もじんわりと沁み入る魅力があります。こぢんまりとしつつも、聴かせる意識を強く打ち出した抜け目ないポップス・アルバムと言えるでしょうね。

“11100011”/Asian Glow

ここ何年か韓国のインディー・シーンが面白いって話はずっとしてますし、新譜チェックしてる方なら私がわざわざ言うまでもなく当然ご存知かと思います。その中でParannoulに次ぐ注目度であろうAsian Glowがリリースした“11100011”はやはり名作でしたね。

デジタル感もある宅録シューゲイズという基軸はそのままに、過去作でも感じられた引き出しの多さとそれをシューゲイズのモードで逸脱せずまとめきる世界観のコントロールがすごく冴えている、そんな印象を受けました。ときに華やかでサイケデリックなカラフルさも感じられたり、あるいはカオティックな展開には日本における「残響系」っぽい耽溺を発見できたりね。

ここでポスト・ハードコアやマス・ロックと言わずあえて「残響系」と評したのは、この前こんなポストをしたからという訳ではなく、その中でAsian Glowの情緒的なメロディ・センスがしっかり発揮されているから。混沌としつつも、同時にキャッチーでもあると思うんですよ。轟音のギターで塗り潰すのではなく、サウンドの輪郭が明確な瞬間も多々あるし、きちんとバンド・ミュージック的にエモーショナルでもある。イメージから連想されるほどに曖昧な音楽ではないように感じられます。

あくまで私個人の話として、Parannoulを軸に韓国産シューゲイズを聴いてきた節がありまして。そうなると彼は2023年の“After The Magic”でピークに至ってしまった感もあって、これ以上のものがあるのかなと不安になっていた部分もありました。そこでこの名作ですからね、やっぱり今後も定期的に観察していく必要がありそうです。

“星の私”/KAIRUI

去年の1月にこの企画でinuhaの“陽のかけら”というEPを扱ったんですが、2025年ものっけから素晴らしいボカロ作品に巡り会えました。2021年から活動しているボカロPのKAIRUIの1stアルバム“星の私”です。私のX上でここ最近「しっかりとボカロを話題にしていこうぜ」という空気が流れているのを感じていた中、嬉しい出会いでしたね。

緻密にエレクトロを重ね合わせながらも、決して乱雑に聴かせない透明感を兼ね備えたサウンドスケープが秀逸な作品です。その中で特に耳を引くのがビートに対するアプローチで、“魔法”という曲で一番目立っている、硬質なマリンバのようなサウンド(おそらくもっと適切なエレクトロニカの語彙はあるのでしょうが、知識に乏しいのでこういう表現でご勘弁を)がとてもユニーク。作品全体を軽やかに跳ねさせていて、それでいて強烈なフックになってもいます。

そして当然、ボカロである以上初音ミクの歌声も、広く電子音と捉えて然るべきものではあります。そこに意識を向けさせられたのが、ハーモニー・ワークで展開しきってみせる“貌の花”の美しさですね。このハーモニーを初音ミクというシンガーの「歌声」の集積と捉えれば讃美歌のようでもあり、しかし初音ミクという楽器が放つ「電子音」の集積と見做せばアンビエント的なエレクトロニカでもある。この両義性の狭間に揺蕩う調教もニクいですね。

ボカロがJ-Popのルーツとしてオーバーグラウンドに底上げされていく一方、密かな才能が発揮されるベースメントとしてのボカロだってやはり魅力的な訳ですから。ハチ!wowaka!DECO*27!みたいな私の中でのボカロのロートルなイメージを打ち砕くという意味でも、この作品に出会えたのは大きかったです。

“いつか愛になってゆく”/平田楓

国産の作品をもう1つ。2024年にアルバム・デビューしたばかりの女性アーティスト、平田楓の“いつか愛になってゆく”です。アルバムのサイズ感といい、目の覚める圧巻のエレクトロといい、私の中で”星の私”と近いところで受容している気がしますね。こういう時だいたいどちらか1枚にしておくんですけど、これは両方紹介しなくちゃいけないと思わせてくれました。

透き通ったサウンドをベールのように纏って紡がれる繊細なメロディ、そんな開幕で「なるほど、アンビエントっぽいベッドルーム・ポップか」……と誤解させるのが卑怯ですよね。そこから途方もないインパクトのエレクトロが作品を空間的に呑み込み、世界観の深度は観測不能な域にまで押し上げられます。そんな中でも一貫して彼女の歌声は儚げで、しかし電子音に塗り潰されることなく同居しているんですから不思議です。

そして世界観で圧倒するかのように思えて、楽曲単位でもアプローチが様々で個性が立っているのも魅力的。特に私なんかはエレクトロの理解度がまだまだ低いので、微妙なニュアンスの違いというのは拾えない部分が多いはずなんですが、そんな私をすら翻弄する色彩の豊かさ。フィナーレを飾る表題曲“いつか愛になってゆく”なんて、プログレッシヴ・ポップと表現したいほどに目まぐるしく表情を変えていきますからね。

このレベルの密度の楽曲を、昨年だけでシングルとして10曲、そして一部重複があるとはいえアルバムも1枚、さらに年が明けてすぐにこの作品。なんという創作意欲でしょう。2024年は国産インディー・バンドに沢山気づけた1年だったんですが、もっと視野を広げて、彼女のような「発見待ち」の才能を2025年は知っていきたいものです。

コメント