さて、すっかり年末ムードが色濃くなってきた今日この頃。今回も月間新譜レコメンド、やっていきましょう。11月編ですね。バックナンバーは例によって↓からどうぞ。

ブログで新譜を扱い出して早3年ですが、実は初めて定期的なレコメンドを1年間やり遂げることができました。途中手付かずの時期もありましたけど、なんとか追いつきましたからね。結構な達成感があります。やっぱり時期ものはちゃんとタイムリーにやっていかないとダメだな。

既に年間ベストも概ねの選出は終わっていて、聴きこぼしを拾いつつ年内には発表予定という感じです。今回の10枚からもいくつか選んでいますよ。なにしろ11月も11月とていい作品が多かったですから。そんな訳で、早速見ていきましょう。

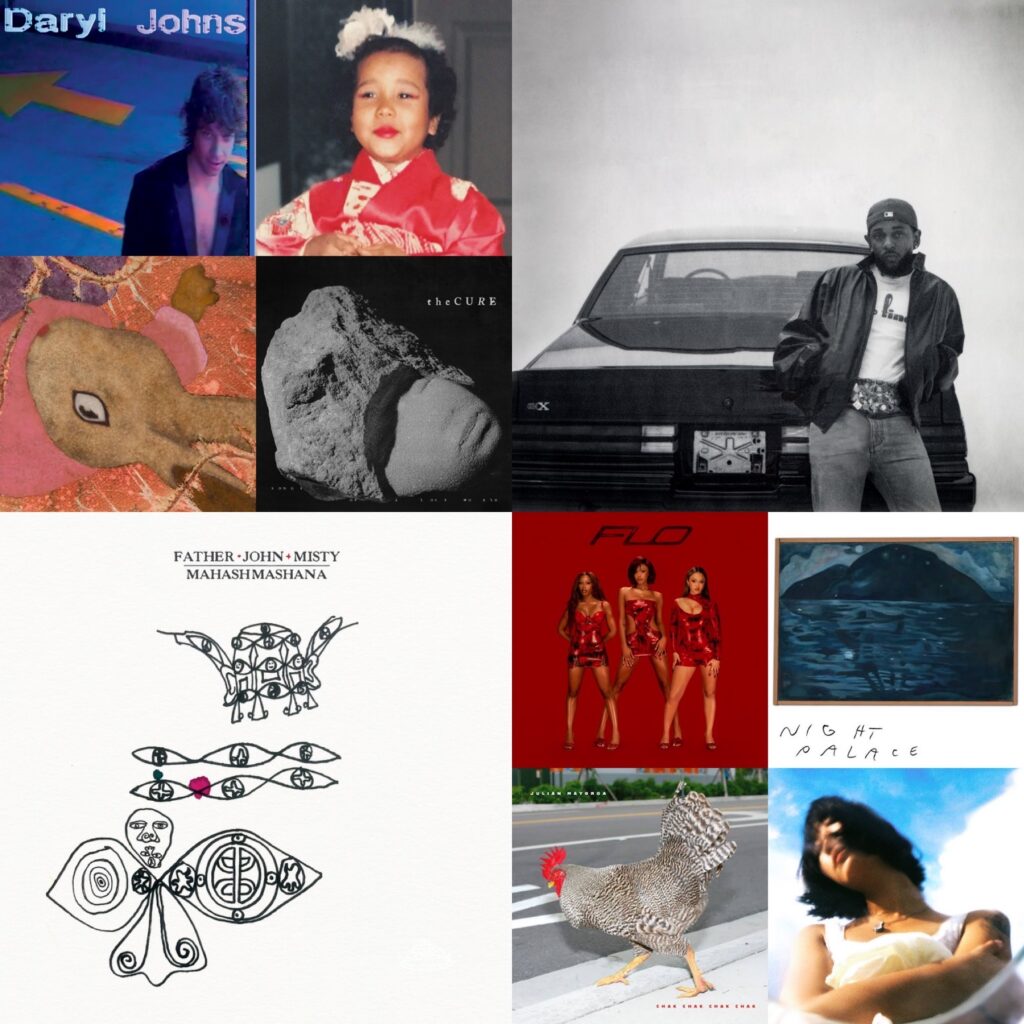

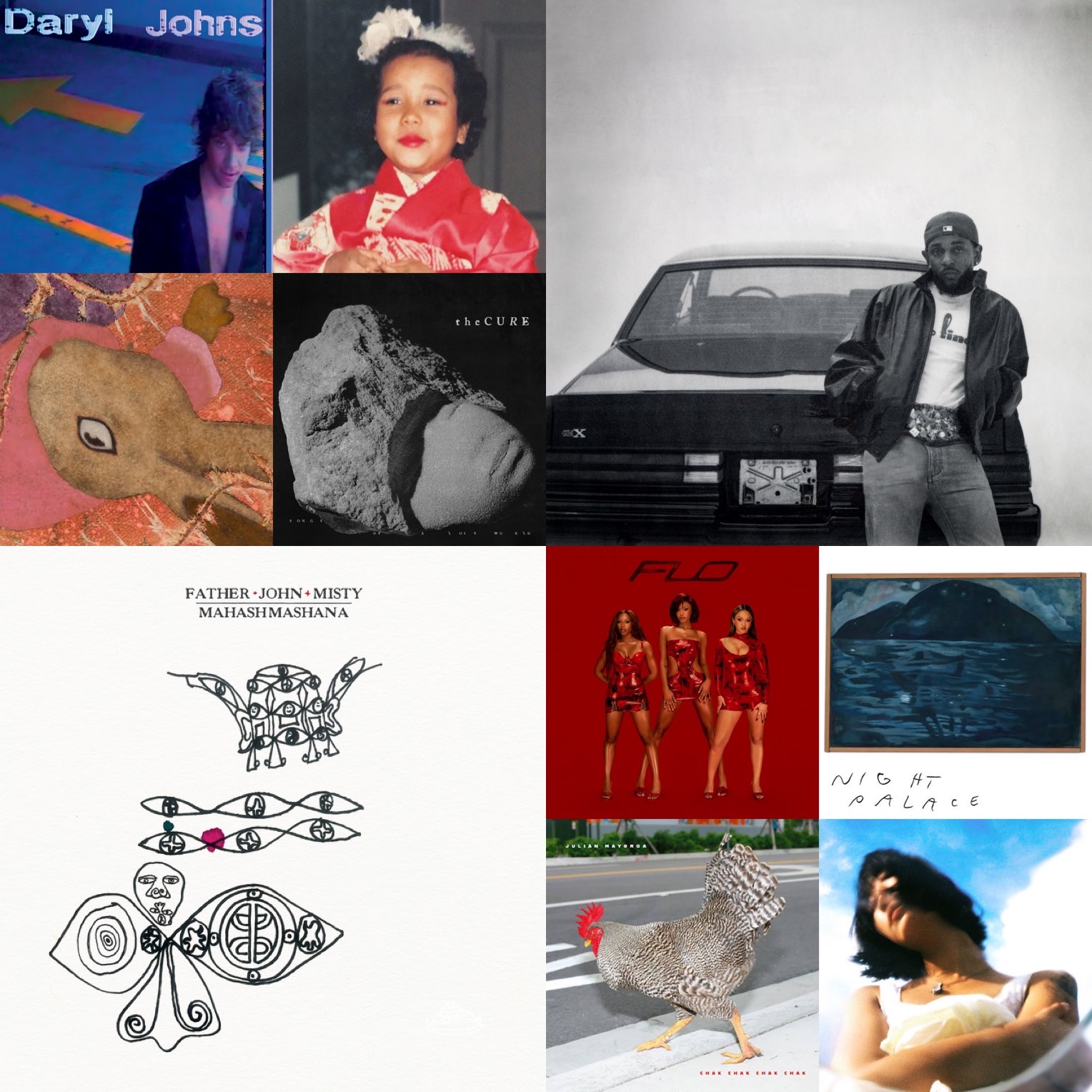

“GNX”/Kendrick Lamar

流石にこれ以外を11月のヘッドライナーにする気はありません。ヒップホップどうこう関係なく、現代最高のアーティストと言っていいでしょう。Kendrick Lamarの2年ぶりとなるアルバム“GNX”が突如リリースされました。まさか前回のTylerのところで書いた内容がこうも早く回収できるとは。

今から当たり前のことを書きますね。それというとは、Kendrick Lamarはラッパーであるということ。何しろ”gkmc”ではコンプトンのサバイバーとして、”TPAB”では全てのアフロ・アメリカンのリーダーとして、”DAMN”では現代カルチャーの巨人として、そして前作”Mr. Morale”では苦悩する人間として、彼はあくまでヒップホップを手段としてより大きな表現をしてきました。そんな彼がこのタイミングでピュアなラッパーに立ち返ったのは、やはりDrakeとの一連のビーフあってのことでしょう。

製作陣にはJack AntonoffらTayler Swiftの陣営を迎え、SZAを筆頭に客演にも積極的。かなりキャッチーでスタンダードな作風の中で、彼のどの作品よりLamarのラップそのものにフォーカスされてもいますよね。リリックも詩的というよりは感情のストレートな発露に近く、彼のラップ・スキルも余すことなく堪能できます。その弊害か、アルバムとしての強固な繋がりというものは過去作ほどには感じにくい。ただ私に言わせれば、ヒップホップのクラシックってロック的なアルバムのカタルシスはそもそも希薄ですから。ヒップホップの純度を求めるならばこの散文的なアルバム・メイクはむしろ妥当ですらあると思います。

“GNX”がKendrick Lamarの最高傑作だとは、正直なところ言うつもりはありません。あくまで”TPAB”が絶対的なマスターピースだし、そこに続くのは最上のストーリー・テリングである”gkmc”。ここは譲るつもりがないんですが、実は本作ってKendrick Lamarの導入として模範的なのかもしれませんね。本来最も注目すべき、「天才ラッパー」という彼の最たる資質が色濃く反映されているという意味で。

“Mahashmashana”/Father John Misty

質/量のどちらをとってもUSインディーで最も良心的なソング・ライターの1人と個人的に思っております、Father John MistyことJ. Tillman。たっぷりロマンチックな2022年の前作”Chlöe And The Next 20th Century”もお気に入りだったんですが、今回の“Mahashmashana”に関してはちょっと別格ですね……

なんでしょう、この作品から溢れ出んばかりの狂気は。サウンドそのものは優美なバロック・ポップですし、彼の歌声も実直かつスウィート。とくれば当然そのスケール感は必然的に大らかなものになる、ここまではいいんです。ただ、もう大らかなんて表現では処理できない、かといって壮大なんてものですらない、一言で表すならば凄絶な規模へと発展するんですから唖然ですよ。まるで魂が燃焼する音を室内楽的に再現したかのような、途方もないエネルギーの圧力。

こうなるとアルバムとしてまとめるのはかなり至難の業だと思いますよ、1曲目の表題曲の時点で並のアルバム1枚聴き終えたかと錯覚するクライマックスっぷりですから。そこへの措置として、アルバム前半に出てくるパリッとしたロックのフィーリングだったり、終盤“I Guess Time Just Makes Fools Of Us All”でのスマートさをそっくりスケールに両替したBilly Joelのようなムードだったり、流石の作曲ぶりによってバランスを取ってくるのがいちいち巧いじゃないですか。最後なんて存外あっさりと締め括ったりなんかしてね。

このブログを定期的に読んでくださってる方ならそろそろ察してそうなんですが、そもそもバロック・ポップに目がないですから私。そこへ加えてJ. Tillmanの期待を裏切らないソング・ライティング、そして思いもよらぬ途方もないサウンドスケープ。どこを切り取っても私好みの作品でした。近く公開する年間ベストでも、確実に上位にいることでしょう。

“Songs Of A Lost World”/The Cure

2024年のリリースの中でもトップ・クラスのレジェンドですね。ゴシック・ロックの第一人者にして、群雄割拠の80’sUKポスト・パンクにおける最良のバンドの1つ、The Cureの実に13年ぶりとなるオリジナル・アルバム“Songs Of A Lost World”。タイトルからして最高ですよね、彼らの美学がまったく損なわれていないのがひしひしと伝わってきます。

そして蓋を開けてみたらば、オープナー“Alone”のイントロのなんと清々しく大仰なことか。この自己陶酔的な美意識と、それを軽薄に感じさせぬ確かなスケール感とソング・ライティング、流石の貫禄を感じさせてくれるじゃないですか。空間の広がりを演出するエフェクティヴなギターにしろ、悩ましげなRobert Smithの歌唱にしろ、そしてまさしくゴシックな色調の世界観にしろ、我々が待ち望んだThe Cureそのものです。

そして、イメージしていたよりもっとずっとシリアスな作風でね。The Cureの影響ってドリーム・ポップやシューゲイズにも及んでいるので、どこか浮世離れした印象が私の中にあったんですが。楽曲によっては相当にヘヴィなギター・サウンドやビートも聴こえてきて、ずいぶんとリアルなロックになっています。決してThe Cureを隈なく聴いている訳ではないので、私が得心違いをしていただけなのかもしれませんが、ここには不意を突かれましたね。でもその方向性も最高にハマっているのが上手いもんです。

現代のアーティストからリスペクトされるベテランがしっかりと求められるものを提示し、かつそれが全盛期の諸作や後続アーティストと比較してもまったくケチがつかない内容になっている。2年前のTears For Fearsの新譜でも感じましたが、こんな創作をできるバンドがあとどれだけいることやら。文句なく、ロック・ファンならば通っておくべき1枚に仕上がっています。

“Night Palace”/Mount Eerie

続いてもベテランから。流石にThe Cureよりは若手ですけど、それでも20年選手ですからね。現行インディーにもはっきりとその影響を残すThe Microphonesの中心メンバーPhil Elverumによるソロ・プロジェクト、Mount Eerieで“Night Palace”。全26曲、およそ1時間半と相当に長いアルバムです。個人的にこのサイズ感は相当聴くのに気合入れないとダメなくらいですね。

ところがどうです、実にあっという間に聴かせてくれるじゃないですか。孤独に貫かれたインディー・フォークに、突如として嵐の如く去来するノイズ。The Microphonesの傑作“The Glow Pt.2”の延長線上にあり、そしてまったく色褪せぬ音楽性です。思えば鬱々としたインディー・ロックをフォークっぽくやって、そこにノイズでなんやかんやするという手法、今ではよく聴くじゃないですか。ただその本家本元にあたるElverumとなると、こなし方がやはり違います。

感覚的な話で恐縮ですが、ノイズの持つ表情が実に豊かに思うんですね。音楽的に捉えるならば、それはフィードバックのようなギター由来のもの、演奏すべてを破壊するプロダクション由来のもの、あるいはインダストリアルなデジタル由来のもの、そういうノイズの質という意味になるでしょう。しかしそれ以上に、作品の侘しさを消し飛ばす暴力性、むしろ増幅させる冷淡さ、そして作品に奥行きを与えるミステリアスさ、曖昧さによってかえって距離感を近づける親しみ、そうしたノイズの生み出す心象において多彩。ここが巧いなと唸らされます。

90分もノイズをテーマにした作品聴かせるなんてなかなか乱暴な話ですが、その扱いがやはり絶妙なんですね。そして勿論、ベースとなる物悲しいインディー・ロックのソング・ライティングの素養も極めて高い。その両輪がしっかりしているからこそ、聴き苦しさも退屈も無縁の大作として成立しています。ノイズの海に身を沈め、じっくりと、そしてしみじみと聴きたい1枚ではないでしょうか。

“Big Smile, Black Mire”/urika’s bedroom

続いてもオルタナ方面から。ただしこちらは気鋭の新人による1stアルバムです。LAを拠点とするアーティスト、urika’s bedroomで“Big Smile, Black Mire”。ただ、ある意味ではここまでの3枚の中で最もオルタナの香りが豊満なアルバムと言ってもいいのかもしれません。

なにしろこの作品のコンセプト、「もしKurt CobainがMacBook Proを持っていたなら?」というものですからね。つまり、バンドやスタジオ録音といった物理的/アナログなアプローチから解放されたならば、かの天才はどのようにロックを鳴らすのか?『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』みたいな、聞くだけでワクワクする着想ですがその結果や如何に。私の聴いた限りでは、肉体性の脱落やコンピュータの経由によって激情の成分は削ぎ落とされ、冷ややかでダウナーな志向とソング・ライティングの純度が抽出される、そんな結論に思えます。

これは間違いなく意図的でしょうけど、ギター・オルタナにあって然るべき感情というものが実に希薄で。ヴォーカルは多層的なギターによって包み込まれ、ドリーム・ポップ的な輪郭のぼやけ方があったり、あるいはノイジーなギターがインダストリアルのように機能したり、いずれにせよヒューマニティーを遠ざけようとする措置が目立つんですよね。ざらついてはいても音の粒そのものはクリアーなプロダクションもそういう範疇で語れるかもしれません。そしてそれらが明らかにする、本質的な楽曲の強度。弾き語りとして聴けてしまうメロディの骨格がはっきり示されています。この辺も、実はむちゃくちゃポップスが上手かったCobainの参照なのかな。

ロック界のニュー・カマーとして、これはかなり期待の持てるアーティストが現れたんじゃないでしょうか?元々プロデューサーとしても活動しているみたいなので、クレヴァーな音楽制作ができると思いますしね。この路線を継続するのか、あるいはガラリと変えてくるのか、どちらに転んでも1stでこのクオリティとなると目を離せないことは間違いないです。

“Access All Areas”/FLO

今回のラインナップ、新譜を扱うにも関わらずかなりオールド・ファッションな内容になっている気がします。こちらも1stではあるんですがその佇まいはまったくもってクラシカルですからね。イギリスの女性R&Bグループ、FLOで“Access All Areas”です。

今や本格志向のグループ・アーティストなんてK-Popくらいにしか見られない様式ですが、本作はまさしく「K-Popがやりたくてもやれないこと」をピシャリと表現した1枚ではないでしょうか。これは何もK-Popを腐すつもりではなく、そして人種差別的な意味でもないんですが、やっぱりR&Bは黒人が一番上手いんですよ。パワフルに歌わせればゴスペルのような風格が滲むし、セクシーさを見せればそこにはしなやかさが生まれる。これはもう陸上競技で黒人が優れているのと同じように、民族的な素養の違いです。

グループのフォーマットからしてDestiny’s ChildやTLCを連想させられますけど、正に彼女たちがやっていたクラシック・ソウルを同時代的なポップスに落とし込むというアプローチの2024年版という印象です。ゴージャスな70’sソウルの輝きをメインにしつつ、スタイリッシュな洗練もしっかりと感じられる辺りが現代的なバランス感覚なんでしょうね。ゴテゴテしすぎず、キレのあるグルーヴで軽やかに聴かせる辺りがいいじゃないですか。

これがイギリスから出てくるというのがすごく現代的な感覚なんですよ。思えば2021年に、Little SimzやDaveによってUKヒップホップがぐっと盛り上がったタイミングがありましたけど、ブラック・ミュージックがアメリカ音楽の専売特許ではなくなりつつあることを象徴しているのかなと。それこそ広い意味でK-Popもそこに加えていいんでしょうけど、世情を加味した批評ではなく、「いいもんはいい」的な力業でボーダレス化していくシーンって痛快ですよ。

“Daryl Johns”/Daryl Johns

これまた、相当にクラシックな音楽なんですがね。The Lemon TwigsやMac DeMarcoのベース・サポートを務めるDaryl Johnsのセルフ・タイトル1st“Daryl Johns”。リリース元はDeMarco主宰のレーベルとのことで、秘蔵っ子として満を持してという感じなんでしょうか。

いやはや、まさか2024年の新譜でここまでコッテリとしたAOR/産業ロックを聴くことになるとはね。特有の光沢があるサウンド・プロダクションも、あざといメロディ・メイクにしろ、気を利かせすぎたジャズ・フレーヴァーにしろ、あの愛おしい時代、80’sのやり口そのものじゃないですか。インストのテイクも目立つんですけど、それらにしてもあの時代のフュージョンをモロに参照した懐かしい味わいが広がります。新譜とは思えぬ安心感じゃないですか。

ただ、このアルバムが単なるヨット・ロックの焼き直しというだけならわざわざ取り上げたりしません。さっき触れた特質の1つ目に挙げた、プロダクションの光沢の部分にもう一度注目するんですが、これが近年のベッドルーム・ポップ経由のソフィスティ・ポップのそれとも近しい代物でね。ややざらついた質感なんかがまさしくといった具合ですし、実際Mk.gee(この人に今年だけで何回言及するんだろう……)と比較する声もあったりして。こういう、現代的な感性で古き良き時代への愛着を示すというスタイル、大好物ですね。

今年既に何度か言及してますし、作成中の年間ベストを見通して再認識したところなんですが、今のシーンって斬新さというよりはブレンドのセンスが問われる段階にあると思うんですよ。それはストリーミングで膨大な資料に作り手/聴き手が触れることができる環境が背景にあると睨んでいますが、「アレも好きだしコレも好きだから掛け算でやっちゃえ!」という無邪気さの時代。それを象徴する1枚と言っていいでしょうね。

“Angel Interview”/Meaningful Stone

お次は韓国から。女性シンガー・ソングライターの Meaningful Stoneの2nd “Angel Interview”です。月末にリリースだったので危うく見落とすところでしたが、いつもお世話になっているAlbum Of The Yearでかなりの高得点をマークしていたおかげで気づくことができた1枚です。

前作“A Call From My Dream”もインディー・ファンの間で高く支持されているのは知っていたんですけど、実際に聴いたことはなくてですね。今作とあわせてチェックしましたが、エアリーな歌声が心地よい上質なインディー・ポップという感じで十分に素敵な作品でした。ただ今回、彼女はシューゲイズ/ドリーム・ポップへと急接近。韓国でシューゲイズとなればそれはもうParannoulな訳ですが、やはり女性ヴォーカルとシューゲイズの相性は格別です。

そして作品の中でのシューゲイズへの距離感も絶妙でね。暴力的なギター・ノイズで埋め尽くされる瞬間もあれば、チャーミングなポップスへのギミックとして導入されるものもあり、なんならシューゲイズとは無縁のアコースティックなナンバーもあるくらいで。しかも最終盤、”Esc”でいきなりパンキッシュなUS調のサウンドを繰り出し、クロージングの”_()_”に至ってはエレクトロ・ダンスのインストですからね。かなり度肝を抜かれる展開のおまけつきです。

正直この最終盤の意図が掴み取れず、アルバムとして聴くと一気にピントがズレてしまう感覚があるのは事実なんですけどね。そこまでの楽曲の鮮やかさで十分評価できるし、今後どう化けるのかは期待が持てるんですが……2024年ももうすぐ終わろうというのに、なんとも悩ましい作品ですよ。

“Chak Chak Chak Chak”/Julián Mayorga

今回は久しぶりに南米からもチョイスしましょう。コロンビア出身で現在はスペインを拠点にしているアーティスト、Julián Mayorgaで“Chak Chak Chak Chak”。最後の1枠をどうしようかと悩んでいる時にXでレコメンドされていたのを目にしまして、文句なくセレクトさせていただきました。

ベースになるのは情熱的なラテン・ミュージックなんですけど、そこにポスト・パンクの奇天烈なプロダクションを並々と注ぎ込むことで生まれる得体の知れない不気味さ。これが素晴らしくアクが強いですね。主にシンセサイザーやギターのような上物がヘンテコに捻じ曲がったサウンドを生み出してはいるんですが、それ幸いと言わんばかりにMayorga自身も呪詛のように脳裏にこびりつくパフォーマンスを発揮していて。

そもそもラテンのエネルギーってブラック・ミュージックのそれともロックのそれとも微妙に異なる、プリミティヴな迸りを感じさせるものじゃないですか。それをフリーキーなロックと交わらせるというのは、言ってしまえばThe Pop Groupのやろうとしていたことをよりナチュラルに成立させるということにもなると思います。また本作でのポスト・パンクの切れ味が、現代の知性によるものでなく野心に満ちた向こう見ずなものであるからなおさらですよ。

とにかく暑苦しく、手加減を知らない沸騰したラテン・ポスト・パンク。南米音楽の今に精通している訳ではないのでこの作品がどのくらいシュールなのかは見えていないんですが、英米日を軸に聴いているとこのローカルな狂気には相当に驚かされましたね。

“FIRST LOVE”/んoon

2024年は個人的に邦楽インディーにようやっと目覚めることができた気がしているんですが、最後の最後にトドメの一撃という感じですよ。2014年結成のバンド、んoon(「ふうん」と発音)による10年越しの1st、“FIRST LOVE”。この国で処女作に”FIRST LOVE”と名づけることの意味をまさか知らぬはずがありませんから、もうこの時点で大胆不敵です。

さて……このアルバム、何から語ればいいんでしょう?厳かなピアノと咽び泣く弦楽器に導かれる序曲”To Dog”は如何にもポストRadioheadなサウンドなんですけど、そこからceroのようなスマートなネオ・ソウル、続きましてはACE COOLをフィーチャーしてのなかなかにエッジィなヒップホップ、さらにさらにファンクからフリー・ジャズ、エレクトロ……ここまで好き勝手してるアルバム、そうはないでしょうね。だってあまりにも危険、アルバムとして破綻する未来が目に見えてます。

なのに、この作品は綻びなんてまるで感じません。これ、思うにメロディの作用ではないかと。サウンドの貪欲さに意識が引っ張られてしまうところをよくよくメロディに耳を傾けてみれば、そのアンダーグラウンドかつポップという秀逸さが通奏低音として流れている事実にハッとさせられるんですよ。一般的なアルバムってサウンドのトーンはある程度一定で、メロディによって緩急をつけるじゃないですか。んoonはその逆を試みたことで、結果的にトータリティーを勝ち取っています。

そんなことしてるアルバム、他になかなか思いつかないんですよね……かなりクレヴァーと言いますか、音楽性の破天荒さをしっかり自覚してるからこそ、その落とし所を準備する抜け目のなさ。参照している音楽性の多様さからしてもそうですが、相当な研究の痕跡を感じ取れる1枚です。Xで絶賛の声が多数聞こえてきたのもあまりに妥当ですね。

コメント