「ロックは死んだ」という主張ももう見飽きましたが、少なくともポピュラー音楽におけるロックの存在感というのは20世紀ほどには大きくはない、これは事実だと思います。

ではそれに取って代わった音楽とはというと、R&B/ソウルでしょう。ヒップホップもありますが、近年この2つはかなりボーダーレスなものになりつつあると思いますし、こういうくくり方をここではしておきます。

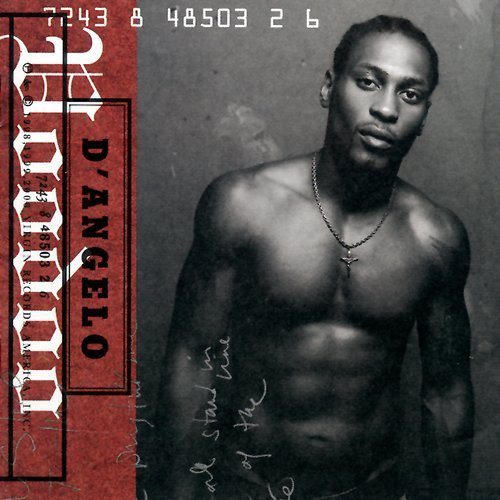

その21世紀以降のブラック・ミュージックの隆盛、そしてそのサウンドの直接的なスタート地点とも言えるマイルストーンこそが、今回ご紹介するディアンジェロの『ヴードゥー』。個人的にはぶっちぎって00年代のベスト・アルバムだと確信している1枚でもあります。

ただ、日本でのこの作品の軽んじられ方は無視できないものがあると思うんです。日本語wikiの記述はあまりに内容が不十分ですし、この作品を論じたレビューが沢山見受けられるという訳でもない。これほど重要な作品なのに、とても残念な状況です。

ならば私が先陣を切りましょう。この音楽史上屈指の大名盤の魅力、そしてその重要性を余すことなくレビューしていきます。

ネオ・ソウルの決定版

まずこの作品ですが、一般には90年代後半から巻き起こった「ネオ・ソウル」というムーヴメントの決定的な名盤、という評価がなされています。ここでは「ネオ・ソウル」とはなんぞや?という部分に関してまずは軽く説明を。

平たく言えば、「70年代ソウル(ニュー・ソウル)のヒップホップ世代による再解釈」と表現できるかと思います。これでは身も蓋もありませんね、もう少し突っ込んでみましょう。

ニュー・ソウルというフレーズが出てきましたが、これは黒人アーティストがより自身の表現を追求し、単なる商品としての音楽ではなくアートの域にまで押し広げようとした動きのことです。マーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、カーティス・メイフィールドあたりが代表的な人物でしょうか。

今でも彼らの音楽というのはソウルの記念碑として世界的な存在感がありますが、同朋たるブラック・アメリカンにとってそれは殊更です。このニュー・ソウルが現代にまで通ずるブラック・ミュージックの1つの源流という認識はまったくもって自然なものだと思います。

で、それが90年代後半にリバイバルする訳ですが、そのリバイバルの担い手に共通していたのが、彼ら彼女らにとって欠かすことのできないブラックネスとして、ヒップホップの存在があったということ。

ディアンジェロは1974年生まれ、同時期に活躍したエリカ・バドゥは1971年生まれですけど、彼らがティーンエイジャーの頃はヒップホップが躍動していた時期と重なるんです。Run-D.M.C.とかその辺りですね。

そこから先のヒップホップのレガシーに関してはここでは触れませんが、ブラック・ミュージックとしてヒップホップが意識の重要な部分にあるというのはそれまでのアーティストとの決定的な違いです。彼らの音楽にはごくごく自然にヒップホップの方法論、打ち込みのビートであったりサンプリングであったり、が登場していますから。

こうした潮流こそが「ネオ・ソウル」であり、ディアンジェロはその代表格として扱われているアーティストである。こういう認識が前提としてあると、『ヴードゥー』という作品の理解もスムーズになるかと思います。

プリンスの正統後継者

さて、前提としての背景はこの辺りにして、いよいよ『ヴードゥー』に迫っていきましょう……と行きたいところなのですが、もう1つだけメンションしたいバックグラウンドがあります。

これは全体としての背景というより、ディアンジェロという個人にかかるものなんですが、それは何かというとプリンスへの崇拝。ここは是非理解したいポイントです。

プリンス、もはや説明不要の偉人ですね。ここで彼の偉大さに言及すると話が大いに逸れてしまうので、彼の音楽の根底にある姿勢、ここをまず語っておきましょう。すなわち、「ブラック・ミュージックの深化」です。

80年代の黒人アーティストというと、マイケル・ジャクソンとプリンスの二大巨頭が連想されますが、MJがブラック・ミュージックをポップスという形に昇華した一方で(この辺りの話は以前『スリラー』のレビューで触れました)、プリンスはよりブラック・ミュージックを煮詰め、ソウルにファンクにロックに、様々な音楽が複雑に混じり合った唯一無二のサウンドを追求しました。

このどちらがより素晴らしいか、なんて議論に関心はありません。ただ、プリンスの姿勢にはこうした求道者の佇まいがあったということは知っておいた方がいいでしょう。何故ならディアンジェロはこの『ヴードゥー』をもって、同じくブラック・ミュージックのイノヴェーターになるからです。

その革新の内容は次のチャプターに譲るとして、音楽性からもプリンスからの影響は色濃く見えてきます。セクシーな歌声、性愛をテーマとする楽曲(これらはディアンジェロにとってのもう1人のアイドル、マーヴィン・ゲイにも通ずるものがありますが)、それに多くの楽器を自ら担当するDIY的精神と密室ファンク感。この辺りはプリンスの直接の影響でしょう。

近年プリンスの再評価も著しいものがありますけど、その背景には『ヴードゥー』が形成した新たなブラック・ミュージックのフォーマット、その根底に彼の音楽があるからという理由も相当に大きい気がします。

究極のグルーヴ

お待たせしました、いよいよこの作品の内容に触れていきましょう。ここまで随分とかかりましたが、ここからが本題です。

とはいえ、メロディや歌唱の部分はここまで見てきた背景で十分に表現できるものなんです。あくまで根底にあるのはニュー・ソウルなので、ソウルの美味しいところを詰め込んだ美しいメロディにセクシーな質感、そういうブラック・ミュージックの本質に基づいたハイ・クオリティなものではあるんですが、決してその点においての革新というのはそこまで感じられない。

ではこの作品が生んだ革新とは何か?それは「グルーヴ」です。もうこれだけ、グルーヴを味わうためにこの作品を聴くといっても過言ではありません。じっくりとこの要素を考察していきましょう。

Jディラ由来の「よれた」ビート

『センド・イット・オン』という楽曲に注目してみましょう。実にセクシーでソフトなソウルなんですが、どこか違和感を覚えませんか?上手く言葉にできない、ただ何かが噛み合わない、そんな違和感を。

それが最も顕著に見えるのが楽曲の3:00を過ぎた辺りのこと。楽曲が一気に盛り上がり、ヴォルテージがピークに達した瞬間のブレイクのスネア……ズレてますよね?

当然意図的な「よれ」なんですが、こういうリズム感というのはこの作品において通底したものです。普通ありえないんですよ、リズムをわざとよれたものにするなんていうのは。ましてソウルなんていうリズムの生み出す快感を魅力とする分野において、ここまで誰の耳にも明らかな崩れ方は前代未聞です。

しかし、果たしてこのリズムが不愉快でしょうか?全くそんなことはない、むしろ心地よいという意見で全音楽ファンの見解は一致すると思います。ここです、ここなんですこの作品の素晴らしさは。これまでになかったグルーヴを生んでしまっている。その革新性たるや。

ではこの発明がディアンジェロによるものなのか?というと実はそうではなくて。リズムの「よれ」に本質的な快感が潜んでいることを最初に発見したのは、JディラというDJです。

この記事を書くにあたって大いに参考にさせていただいた批評がありまして、そちらに実に詳細な記述があるので(下記のリンクです)その過程に関しては省略しますが、ともかくJディラが発見したこのビートをディアンジェロはこの作品に全面的に取り入れています。

この際革新性云々は置いておいて、このグルーヴに快感を覚えない人はいないと思います。R&B/ソウルが大事にしてきたグルーヴという要素において、この作品を超えるものはないとすら言ってしまっていいほどに完璧なんです。

クエストラヴとピノ・パラディーノ

で、このグルーヴを支えるのは当然リズム隊。本作においてほとんどの楽曲でリズムを担当している布陣が、ドラマーのクエストラヴとベーシストのピノ・パラディーノのコンビです。

まずクエストラヴに関して。彼はザ・ルーツというヒップホップ・グループのドラマーです。このグループ、ネイティヴ・タンという一派に端を発する生音やジャズのフィーリングを取り入れたアプローチの代表格なんですが、クエストラヴのドラム・プレイといったら格別なんです。

個人的に彼のベスト・プレイはというと、さっき例に挙げた『センド・イット・オン』も大好きですが、『グレートデイ・インダ・モーニング/ブーティ』のメドレーも特記しておきたいですね。

ほとんどハイハットとバス・ドラム、それにクローズド・リムだけの簡素なものではあるんですが、その存在感といったらないですよ。揺れだったり、微妙なニュアンスのつけ方だったりが堪らない。ベースとの絡みも極上ですね。この曲に関してはパラディーノではなくチャーリー・ハンターなんですが。

続いてピノ・パラディーノ。彼はロック・ファンにとっては、ジョン・エントウィッスルが亡くなってからのザ・フーのベーシストとして有名かと思います。あとはジョン・メイヤー・トリオでの活躍も重要ですね。

クエストラヴが根っからの黒いグルーヴの持ち主だとすれば、パラディーノは結構なんでもこなすタイプのミュージシャンです。経歴の振れ幅がそれを物語っていますね。ただ、この『ヴードゥー』においては徹底的にJディラ・フィーリングに忠実なプレイをしています。

彼のベスト・テイクを挙げるならば、1曲目の『プレイヤ・プレイヤ』ということになるでしょうか。怪しさ全開のソウルの中で、体をまさぐるような官能的なベース・ラインが実に印象的です。それに御多分に洩れず、しっかりとヨレていますからね。

プレイヤーとしてのディアンジェロ

それと、この作品の演奏で忘れてはならないのがディアンジェロ自身ですね。プリンスの話をした時に、ディアンジェロもプリンス同様マルチ・プレイヤーだということは言及しましたが、当然この作品でもかなりの部分で彼自ら演奏しています。それがまた素晴らしい。

本作で耳を引くプレイ、特にドラムは結構ディアンジェロの演奏だったりするんですよ。例えば本作のハイ・ライト『アンタイトルド(ハウ・ダズ・イット・フィール)』のじっくりためたドラムは実はクエストラヴではなくディアンジェロのプレイです。

それからすごくびっくりしたのが、『ワン・モ・ジン』から『ザ・ルート』の流れですね。

メロウな『ワン・モ・ジン』のアウトロにいきなりものすごくファンキーなドラムがインサートしてきて、そこから強引にテンポ・ダウンして『ザ・ルート』に突入するんですが、この如何にも技ありのプレイ、これもディアンジェロなんです。

彼が追求するグルーヴを、誰あろう彼自身で体現してしまう、この辺りが彼の凄まじい才能だと思うんです。全盛期のスティーヴィー・ワンダーも同じことをしてますけど、その類稀な表現力は彼が紛れもない天才であることの証左と言っていいでしょう。

まとめ

正直この作品に関しては全楽曲つぶさに検証して、その偉大さを語りたいところではあるのですが、流石にそれはとてつもない長さになってしまうので泣く泣くカットしました。少しはこの作品のとてつもなさ、感じ取れましたでしょうか。

日本はまだまだロックが元気な国ですし、ソウル/R&Bの方法論を持ち込んでもそれはJ-Popに還元されてしまうので、どうしてもブラックネスというものに距離があるように思うんです。いい悪いではなくて感性の傾向としての話ですよ。

ただ、『ヴードゥー』の革新とその影響はもはやブラック・ミュージックだけにとどまらない規模になっているんです。日本でも星野源は彼の熱心なフォロワーですし、藤井風やKing Gnuみたいな注目株も絶対に彼からの影響を受けているはずですから。

それだけ巨大な存在、21世紀の『サージェント・ペパーズ』とすら言えるゲームチェンジャーをみすみす見逃す訳にはいかないでしょう。この記事をきっかけに、『ヴードゥー』、そしてそれに連なるブラック・ミュージックのうねりに触れていただければ嬉しいですね。

VOODOO

VOODOO

コメント

こういう新しい&幅広い音楽評価ブログが欲しかった!じゃんじゃん読ませていただきます。twitter等のメディアに進出なさる日を心待ちにしております…

コメントありがとうございます!

Twitterでも実は毎日名盤レビュー企画を行なっております。

https://twitter.com/pierre_review

よろしければ↑のURLからどうぞ!