- TOP10

- 第10位 “Tranquilizer”/Oneohtrix Point Never

- 第9位 “Bien Que Se Padece, Mal Que Se Disfruta”/Caciopea Entre Las Ruinas Del Anfiteatro

- 第8位 “Getting Killed”/Geese

- 第7位 “Hymnal”/Lyra Pramuk

- 第6位 “Iconoclasts”/Anna Von Hausswolff

- 第5位 “New Millennium”/nokio

- 第4位 “Disiniblud”/Disiniblud

- 第3位 “kurayaamisaka yori ai wo komete”/kurayamisaka

- 第2位 “Vanisher, Horizon Scraper”/Quadeca

- 第1位 “Gen”/星野源

TOP10

第10位 “Tranquilizer”/Oneohtrix Point Never

2025年のリスニング体験を振り返るに、エレクトロへの感度を育むことができた1年だったように思います。その個人史の集大成にOneohtrix Point Neverの最新作”Tranquilizer”があったというのは、我ながらできすぎた話。

かつて電子音楽が担っていた未来への屈託なき希望は、本作では露骨に過剰なサウンドという皮肉めいた手法で展開されています。不意に現れては消えていくその高密度のダイナミズムに聴き手の意識が振り落とされないのは、隙間から感じ取れる宇宙的なアンビエントの清廉さゆえでしょうか。この両極を繋ぎ止めるスペクタクルには脱帽する他ありません。

「ロボット」や「TOKIO」のような具体性を伴ったそれではなく、OPNは全てが過ぎ去った後の虚無をすら、未来という時間軸に収めて描いているように感じます。エレクトロのみならず、あらゆるシーンから熱望される才人に相応しい傑作です。

第9位 “Bien Que Se Padece, Mal Que Se Disfruta”/Caciopea Entre Las Ruinas Del Anfiteatro

アコースティックというテクスチャは、しばしば音像における保守性を担ってきました。電子音が渦巻く今日においては殊更に。その点、南米から現れた謎の楽団Caciopea Entre Las Ruinas Del Anfiteatroは、一貫して挑戦的なアコースティックを鳴らしています。

雑多なまでに重ねられた音の1つ1つは、実に親しみ深い楽器のはず。ピアノ、ギター、その他の種々の弦楽器や管楽器……それらが一緒くたになり、調和をかなぐり捨てることで、そこに生まれた音像は混沌を極めています。ラテン的に放浪する歌声だけが聴き手に安らぎを与えますが、それすら肉体的なアブストラクションの奥へと進んでしまい、もはや途方に暮れるばかり。

紛れもなくエクスペリメンタルなこの圧力を楽器演奏のみによってなし得るという事実には、率直に言って震撼を覚えます。「アコースティック」は「20’sの音」における1つの鍵となるでしょうが、それにしてもあまりに先駆的、そして強烈な一撃。

第8位 “Getting Killed”/Geese

近年、世界はロックが元来華やかであったことを思い出しつつあります。その中で、この1年を通じて最も巨大だったロック・アルバムがGeeseの“Getting Killed”であったことはたいへん興味深い事実なのでは。

パーカッシヴにアンサンブルを牽引するビート、伴奏楽器としての役割を了解したギター、おぼつかない一方で魔力にも似た存在感を示すヴォーカル。まさか2025年に、The Rolling Stonesから直接繋がるラインが生まれようとは思いもしませんでした。このルーズなドライヴの感覚に加えて、NY出身らしいシャープなアイデアとなにやらZ世代的なドライさも嗅ぎ取れるのですから凄まじい。

昨年のFrikoがインディー・ロックの桃源郷を描いたのであれば、Geeseはさらに深く歴史を遡行し、1968年のテクスチャに踏み込んでみせました。しかも、単なる模倣ではなく若々しい冴えと現代の編集感覚を武器として。またしても、ロックの健康寿命を伸ばすに足る傑作の誕生です。

第7位 “Hymnal”/Lyra Pramuk

David Bowieのかの三部作の影響か、ドイツの都市ベルリンには不吉に蠢くエレクトロの伝統が染み付いているように思えます。Lyra Pramukの”Hymnal”において、その冷ややかさの伝統は2025年にも健在であることが示されました。

メロディやビートといった要素がほとんど介在しない音像ながら、アンビエント的な輪郭の曖昧さは本作にはありません。意表を突くエレクトロ(肉声すら、この作品では電子音のテクスチャとして登場します)と厳粛な弦楽はあくまでパラレルに展開され、この2種は調和するでもなく、しかし反発するでもなく、まるでこの音の重なりが必然かのように振る舞ってみせます。

このサウンドそのものにしろ、あるいはそれをすら難解さとは距離のある必然として聴かせてしまう筆力にしろ、この1年でも類を見ぬものでしょう。名状しがたい厳しさと崇高さを持続させ、唯一無二の世界観を描ききった表現力の粋には脱帽するほかありません。

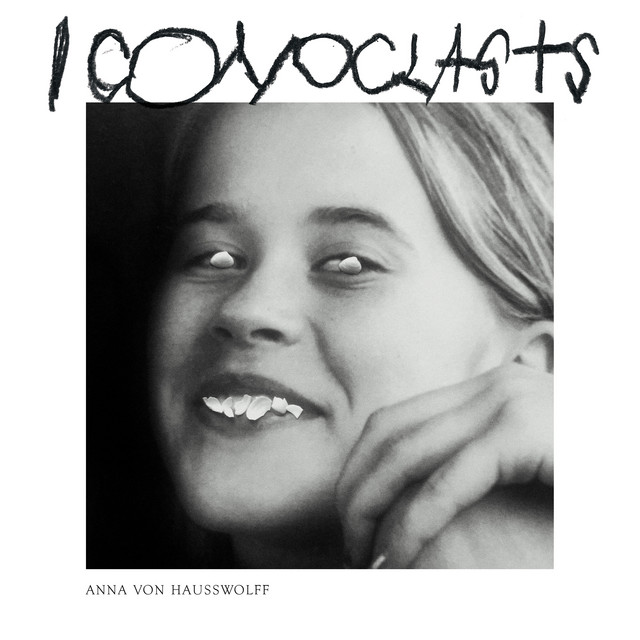

第6位 “Iconoclasts”/Anna Von Hausswolff

ゴシックなのか、バロックなのか、はたまた未来か彼岸か。Anna Von Hausswolffが“Iconoclasts”で打ち出した世界観は圧巻にして深遠です。ただ1つ確かなことは、本作が紛れもなく2025年でも有数の表現性を誇る驚異的な傑作であるということ。

ジャズのスピリチュアルな成分をドリーム・ポップと接続し、その他にもノイズ的な凄惨さやゴシック・ロックの艶めきと、数多くのジャンルを吸収した本作。それら一切を背負って歌う彼女の、なんと伸び伸びとしたことか。Kate Bushや Björkといった鬼才の系譜にありつつ、単にオルタナティヴなだけでない、生命力に満ち溢れた正のエネルギーが劇的に伝わってきます。

ジャンルの横断、あるいはXで拝見した見事な文句を借用するならば、インディー・ミュージックのバロック化。こうした2025年のトレンドを捉えたハイライト的傑作でもありますが、それ以上に、これほど振り切っておきながら「ポップ」に帰結してみせた歌声と表現力をこそ買いたい1枚では。

第5位 “New Millennium”/nokio

Dijonの“Baby”が2025年を象徴する1枚であることは、リリース当初の絶賛や各メディアの総括に明らか。であれば、あるいはだからこそ、私は断固としてnokioの“New Millennium”にも同時にメンションすべきだと考えます。

ロマンチックなメロウネスとギターを軸にしたR&B、つまりはポストMk.geeのサウンド・プロダクションに見事に対応した手際の良さは端的に言って見事。加えて、そのいきいきとしたメロディのポップネスと十分すぎる甘美さは、Mk.geeやDijonに限らず近年頻繁に参照される80’sポップスの「ポップス」としての性質により自覚的であることの証拠でしょう。

2025年の個人的なベスト・トラックの1つである“hellbent”が広げる、煌々と瞬く夜景の如き美しさ。そのまっすぐなメロディの強度に、ふとモータウンのクラシックが、あるいは80’sという舞台に沿わせればMichael Jacksonが重なりすらするのです。紛れもなく、2025年における至高のポップス・アルバム。

第4位 “Disiniblud”/Disiniblud

音楽を聴くという行為の根源に、少なくとも私は逃避の要素を見出します。ここではないどこか、私ではない誰か。Disinibludのセルフ・タイトル作“Disiniblud”は、その点においてこれ以上ない1枚だったと言えるでしょう。そこに広がるのは、46分きりの電子化された幽玄。

アコースティックな弦の震えも、朧げな肉声も、本作に登場する意匠の全ては、その非凡な透明感ゆえ眩くすらある電子音によってホワイトアウトしてゆきます。ポスト・ロックやアンビエント、IDMといった如何にも高尚な音楽性を下敷きにし、おおよそポップスの価値観では測りかねる純白の音像であるにもかかわらず、未知のノスタルジーという矛盾した、そして極めて心地穏やかな心象風景を豊かに描く様には畏怖を覚えるほど。

2025年はエレクトロと親交を深めることに成功した1年だったと、本稿でも折に触れて書き残してきたかと思います。それでもなお、この作品の途方もない深淵に、まだ私は至れてはいません。なぜこうも打ちのめされたのか、なぜ涙ぐむほどに心動かされたのか、2026年はその答え合わせが1つのテーマとなるのかもしれません。

第3位 “kurayaamisaka yori ai wo komete”/kurayamisaka

暮れなずむ海岸沿い、花束を抱えて佇む少女の複雑な表情。致死量のエモーションを吐き出す”kurayaamisaka yori ai wo komete”は、この架空の少女と過ごした青春(それが事実であろうと虚構であろうと、大きな問題ではありません)にまつわるサウンドトラックです。

トリプル・ギターの出力は最大、リズム隊を交えてのアンサンブルは苛烈、しかし一方で「J-ROCK」的なマナーとキャッチーさにも忠実な本作。高校卒業を迎えた少女2人という俯瞰の物語だった1st EP”kimi wo omotte iru”から飛躍し、この轟音のギター・オルタナティヴが描き出すのは、聴き手を当事者として没入させてしまう、青春の瑞々しさと痛ましさ、そして美しさです。

サウンドの革新性やシーンに与える衝撃という意味では、このアルバムはあまりにクリシェ的。しかしそのクリシェが、「これは僕/私の時代に鳴っているロックだ」と思わせるだけの普遍性へと繋がっているのです。2025年、令和の”スリーアウトチェンジ”がここに誕生しました。

第2位 “Vanisher, Horizon Scraper”/Quadeca

ジャンルという記号の持つ性質は、今や特定のシーンを示すものではなくなりつつあります。情報の巨大なうねりの中でそれぞれのジャンルは撹拌され、混成され、別の何かとして日々誕生している。このカクテルの如き現代ポピュラー音楽の様相を、Quadecaは”Vanisher, Horizon Scraper”で体現しました。

ヒップホップ、エレクトロニカ、フォーク、ジャズ、MPB……寄せては返す波のように去来するそれらのエッセンスは、しかしいずれも本作を定義するには不十分です。Quadecaという非凡なるバーテンダーは、それぞれのジャンルの性質を分析し、分析をもとに微妙な均衡を探り当て、全てが調和を果たし得る”Vanisher, Horizon Scraper”という奇跡的な美酒を生むに至っているのですから。

再現性にあまりに欠いた唯一無二のクリエイティヴィティゆえに、この”Vanisher, Horizon Scraper”が20’sの音を定義づけることはきっとないのでしょう。しかし、本作が20’sのアティテュードを規定する、あるいは風向きを明らかにした1枚であることは明白です。

第1位 “Gen”/星野源

星野源が単なるお茶の間の人気者ではないということに気付いてから、彼がペルソナを放棄し、1人の人間としての表現に徹する瞬間に立ち会ってみたいと思い焦がれてきました。しかし、あまりに赤裸々なこの”Gen”に触れ、己の浅はかな野次馬根性を恥じすらしました。人間の最奥に触れるとは、生半な気構えであってはならないのです。

あからさまなほどに、彼はJ-Popを放棄しています。ソング・ライティングの水準は依然として非常に高い一方、これまで以上にリズムへの執着が目立ち、いわゆる「サビ」を伴わない構成が多く、そもそも客演陣の顔ぶれがあまりに趣味的。このまったくもってフレンドリーではない造形の作品を携え、彼は憤慨するでも悲嘆するでもなく、真っ直ぐに絶望しています。「どうでもいいぞと勇ましく」……本作のアートワーク、モノクロームの肖像にも認められるように、彼の眼差しはもはや誰を捉えてもいないのです。

率直に言って、”Gen”はここまでに紹介してきた49作品とはそもそもクライテリアが異なっています。本作が星野源の最高傑作とも思いませんし、今後のシーンを占ううえでの重要作品になるとも思えない。それでも、このアルバムで星野源が至った、至ってしまった境地は、今の私にとってあまりに多くを含意するものでした。生涯にわたって参照することになるであろう、極めて個人的な意味でエッセンシャルなアルバムに出会えたことを誇りに思い、本稿は筆を置くことにします。

コメント