いよいよ年末じみてきましたがいかがお過ごしでしょうか。ピエールでございます。今回も今回とて、「オススメ新譜10選」、遅ればせながらやっていきます。9月編ですね。

年末じみてきたということで、こちらも年間ベストの思案と準備を始めているところなんですがね。今回の9月編でご紹介する10枚、かなりの割合でランクインするんじゃないかな。聴いたのが比較的最近ということで印象が強く残っているというバイアスもありそうなので要検証ではありますが、個人的には2025年の過去8回の中でも最もドンズバなラインナップにできた気がします。

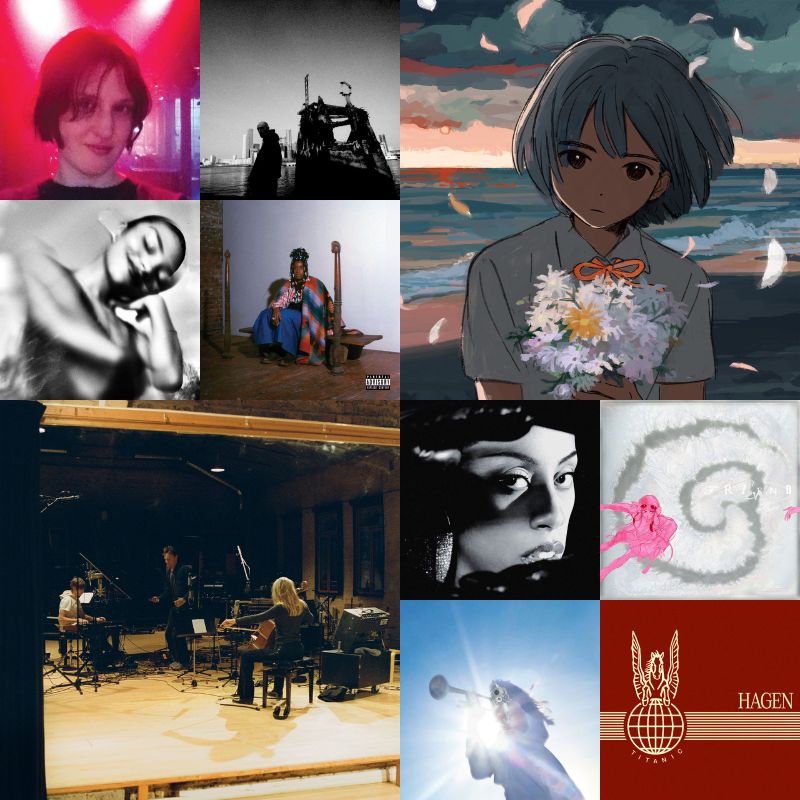

ということでいきましょう。ピエールの選ぶ「オススメ新譜10選」2025年9月編は、こちらの10枚です。

“kurayamisaka yori ai wo komete”/kurayamisaka

まあ、9月はここから始めないことにはね。アルバム単体でのディスク・レビューもしました、kurayamisakaの1stフル“kurayamisaka yori ai wo komete”。我ながら、久しぶり&突貫工事の単体レビューにしてはいいものが書けた自負がありますので、そっちもぜひ読んでください。

ということで、ここで語ることは正直あまり残っていないのが本音ではあるんですが……なんでしょうね、去年のFrikoと同じような立ち位置で個人的には捉えている作品です。ガチガチの傑作ではあるんだけど、シーンやトレンドとして語るにはちょっと「みんな大好き」な音すぎますからね。それをやりきるって大事なことなんですけど、それはそれとして。

ただ、これはレビューでも書いたんですけど、これに衝撃を受けたキッズたちがしつこくしつこく語り継ぐことで、20年後とかにも名前は残っていく1枚にはなると思っています。そういう愛され方をする新譜、「これが僕たちの時代のロックだ」と思わせてくれるサウンドを目の当たりにできたというだけで、正直2025年の新譜チェックは合格点を出していいなと感じているんですよね。

“Getting Killed”/Geese

巷での騒がれ方ならこっちも大概センセーションでした。NYの新星 Geeseの4th“Getting Killed”。これはまたすげえアルバムですね……kurayamisakaが「うん、ロックってこうだよね」という作品だったのに対して、Geeseは「ああ、ロックってこうだったよな」という1枚。このニュアンスの違い、どちらも聴いてらっしゃる方には伝わるのかなと思うんですがね。

もう少し踏み込みましょう。この作品、「全盛期のThe Rolling StonesがポストRadioheadの世界にタイムスリップして作った1枚」です……も、もうちょっと踏み込んだ方がいいですね。まずはヴォーカルのCameron Winter、彼の歌声が見事に覚束ないんですよ。このふらふらしたルーズな感じもそうだし、小細工なしのギターの鳴りやパーカッシヴなリズムの面白さも加わって、NYではおおよそ漂うことのないアーシーな気配がむんむんにしていやがります。そしてそれって、今のロックからとんと失われた匂いでもあって。

だというのに、そこには紛れもなくモダンな清潔感がある。アンサンブルの整い方や楽曲単位でのシャープな引き、細かいサウンドのアイデアなんかには、きちんと今のオルタナ/インディーらしい真面目さがあるんです。でも、今度はこの切り口からさっきの話に戻ってみると、そういう今の感性でもってロックンロールをやってのけることで、泥臭さや骨太さがいっそうクリアになっている。しかもそれを、“Au Pays Du Cocaine”や“100 Horses”、“Taxies”に“Cobra”といった高水準の作曲で聴かせてくれるんだから堪らないです。

なので話をさらに戻しますと、「ああ、ロックってこうだったな」という安心感に繋がるんです。ロックって別にうるさくなくていいし、難しくなくていいし、極論を言えばカッコつけなくていい。自然体でヨレヨレな心地よさを、若手バンドがこのクオリティでしかもコンテンポラリーにやりきった事実、ロックの健康寿命にとって価値ある一撃になってくると思いますよ。

“Desire”/TLF Trio

ベルギーの室内楽トリオ、TLF Trioの2nd“Desire”。チェロ奏者のCaecilie TrierはBlood Orangeの“Essex Honey”にも参加しているようで、そういう意味でも注目のアーティストと言えるのではないでしょうか。

室内楽であるとか、あるいはネオ・クラシカルであるとか、個人的にややとっつきにくさを感じてしまうラベル表示ではあったんですが、聴いてみると全くそんなことはないですね。ロック的なダイナミズム(やっぱりギターとドラムが生々しく鳴っているだけで嬉しくなります)、それからエレクトロが演出する別ベクトルでの厳粛さというのが、いい意味でハードルを下げてくれているのかなと。それに張り詰めた緊張感はジャズ的でもありますからね。ポップス軸の人間でも楽しめるだけのゆとりがあります。

冒頭の表題曲“Desire”や歪んだギターが前に出る“Motif”も素晴らしいんですが、ハイライトは断然ラストの“What I Always Have Been And Always Will Be Looking For”。ピアノとシンセのみでの数パターンの反復で聴かせつつ、「無音」の鮮やかさが卓越しています。学がない私なんかは安直にJohn Cageの“4分33秒”を連想しましたが、この曲での無音はもっとキャッチーな作用がありますね。つまり、意表をつくことでリスナーの集中力を増強させるという。この見え透いた罠にまんまと引っかかるのがなんとも気持ちいいじゃないですか。

そういうところに顕著に出た、作品として聴かせる意識の高さ。高尚な音楽のように思えますし、事実として高尚な気持ちにはさせられるんですが、実のところかなりフレンドリーというのが優れたポイントなのだろうと感じます。

“Hagen”/Titanic

こちらも“Essex Honey”繋がりです。あの作品に参加したグアテマラのチェリスト Mabe Fratti(昨年のソロ作品“Sentir Que No Sabes”も名作でした)と、ベネズエラのギタリスト I. Ia Católica(Hector Tosca名義でも著名です)によるユニット、Titanicで“Hagen”。これはかなり鮮烈でしたね。

高らかに、威勢よく、摩訶不思議に。最後の1個だけ明らかに異質なんですが、本作を端的に表現するならこうかな。中南米出身の2人ですから歌われるのはスペイン語なんですが、この熱烈さというのがまず気持ちいい。突き抜けた歌声に勢い込んだギター、そこにスケールの大きなプロダクションを被せてくる“Te trangaste el chicle”なんて大型フェスのステージが似合いそうなパワーがありますからね。すごくいい曲でお気に入りです。

でも、チェロの重たさだったり、パーカッシヴなビート、あるいは展開の意外性でもって、定期的に鈍器で殴りつけるような厳しい振る舞いをしてくるんですね。不吉に立ち上がる“La dueña”はその好例です。前述の通りメロディが強くはあるものの、そこにはもう大型フェスのステージなんて微塵も残っていない、儀式に臨まんとする悍ましい魔女の風格へと様変わりです。なんでそれを違和感なく同居させてくるのか不思議でならないんですが、このどう転ぶか分からないエクスペリメンタルぶりに引きつけられてしまいます。

スケールは壮大だし、何しでかすか読めないし、でもきっちりキャッチーだし、なんだか上質なプログレの名盤にも似た引力を感じてしまいます。Blood Orangeの名前が出るくらいですから(ついでにOPNも参加してますし)、おそらくもっとコンテンポラリーに捉えるべき作品なんでしょうけどね。ただ、そういう同時代性も包含しつつ、クラシカルな名盤面もしてくるアルバムとしてのパワーというのは本作の大事なカラーなので、あえて私はプログレ・ファンに薦めたいと思います。

“Mark William Lewis”/Mark William Lewis

謎多きイギリスはロンドンのSSW Mark William Lewis、のセルフ・タイトル“Mark William Lewis”。Album Of The Yearなんかではそこまで大きく話題になった感もないんですが、X上の信頼できる新譜ウォッチャーの方々が複数名絶賛していらっしゃったのを拝見して聴いた次第です。

ベースにあるのはオーセンティックなフォーク。ここまでハーモニカちゃんと吹く新譜ないんじゃないかな?ただし、それを展開する音響感覚がとんでもなく冴えてるんですよね。フォークですからギターがメインにはなるんですが、シックでありつつ瑞々しいという素晴らしい鳴りをしています。ハーモニカとのコントラストが効いた“Petals”なんて面白いですよね。それに“Spit”でのシンセサイザーなんて、モノクロームが基調となる作品にこんな音を合わせるというのはなかなか驚きです。

それと、Bar Italiaのドラマーという来歴ゆえか、ドラムの存在感がこれまたクールです。取り立てて派手なことをしている訳ではないんですが、さながら英国紳士のようなスマートさがあって、作品がキリッと引き締まって聴こえます。と、このようにプロダクションの面で実に魅力的でありつつ、そこに命を吹き込む彼の歌声や振る舞いが異様に渋い。深煎りのコーヒーのようなヴォーカルなんですよ。これが今触れたドラムのニュアンスとあいまって、音そのものはクリアなはずの作品の印象をヴィンテージ調にまとめあげてしまう。

この音が70年代から聴こえてくる訳がないのに、でもここまでクラシカルな名作が2025年に生み落とされたというのも釈然としない、なんでしょうねこの感覚は。Cindy Leeの“Diamond Jubilee”ともまた違う時間の捩れ方をしているような。それがミステリアスな引力に繋がってるのもズルいんですよ。他に言えることがあるとすれば、ここまで美しい作品、2025年で今のところあんまり思いつかないってことくらいですか。

“Blurrr”/Joanne Robertson

フォークの話をしたので、次はこれかな。こっちはグッと現代っぽい響きの作品です。彼女もイギリスのアーティストですが、Joanne Robertsonで“Blurrr”。ベロベロに酔っ払って普段行きもしないクラブに行って自撮りした、みたいな妙な生々しさのあるアートワークが印象的な1枚ですね。

このアートワークへの言及、あながちふざけている訳でもないんですよ。実際、このビビッドなピンク色の眩さは本作には微塵も感じませんから。残響へのこだわりを強く持った、あるいはアンビエント的な意識を前提としたアコースティック作品の一群にはあるんでしょうけど、ここまで秀逸なものって直近ではなかったような気がします。1曲目の“Ghost”、これは言い得て妙な訳ですが、での霊的ですらあるエコーの深さ、その中で静かに語られるメロディの透明感が素晴らしいですね。

そう、このメロディがすごく大切。今さっきアンビエントという単語を出しましたが、サウンド上はかのジャンルに目配せしつつ、その歌によって作品に道標を残してくれています。しかも、前提がアコースティックだから親しみを覚えることも容易ですしね。そういう意味で、個人的なフェイバリットはひときわギターの鳴り方にリアリティのある“Exit Vendor”だったりするんですよ。こういう開放的なサウンドもやりつつ、でもここでもヴォーカルは幻想的なエフェクトがかかっていて、そのピントの合わない具合が引き込まれます。

難しすぎないというのが、本作のエヴァーグリーンな魅力に直結している部分だと思います。アンビエント・フォークやフォークトロニカといったジャンルが10’sくらいから規模を大きくしている中で、そういった予備知識なしにすっと入り込める親しみがありますから。もちろん、このシーンを将来鳥瞰する時に、2025年における代表作になりうる1枚でもある訳ですが。

“Friend”/james K

Joanne Robertsonと同じく、AD 93(旧 Whities)からのリリースということでここで語っておきます。james Kで“Friend”。ただ、こっちはフォークではなくエレクトロニカです。個人的に最近エレクトロへの関心が強くなっておりまして、Xでの名盤レビューも結構な頻度でこのジャンルから選出していたりしてね。個人的なモードとしても、今取り上げるべき作品なのかなと。

さて、一口にエレクトロと言っても、ハウスのようなダンス・ミュージック的な成分ではなく、私のようなロック・リスナーにも馴染みのある音楽性の1枚ですね。トリップホップやドリーム・ポップといった、みんな大好きシューゲイズの近親種にあたるサウンドですから。柔らかいアンビエンスを広げていく電子音に鷹揚なリズムが加わり、さらに気品に満ちた歌声が参加するという、如何にもな構造ですね。この企画で今年扱った新譜でも、4月編のMaria Somervilleに近いトーンはあると思います。

ただ、Cocteau Twins直系なのかというと、そういう訳でもないんですよ。“Idea. 2”という曲での無機質な電子音の異物感に代表される、エレクトロニカの美学にも自覚的なアプローチがあります。AD 93からのリリースということで、やはり軸足はエクスペリメンタルなんですよね。続く“N’balmed”のアブストラクトなニュアンスも、思わず背筋を正してしまう深度があって。「はいはい、こういう感じね」という妥協した聴き方を許さない新鮮さを確かにアピールしています。

これを1時間かけて、大きなテンションの上下もなく、じっくりと聴かせていく。音像の中に意識が溶け込むような、うっとりとする時間を提供してくれます。私はちょくちょく「長いアルバムはちょっとねぇ……」というスタンスを表明していますが、この作品に関してはこれくらいたっぷりとした時間の使い方がベストだと思います。余韻の深さに繋がりますし、こちらとしてもめいっぱい作品に陶酔することができますから。

“ReBirth. Theory”/Sol ChYld

今年はかなりコンスタントにヒップホップの新譜も扱えていて嬉しい限り。9月も9月とてよいヒップホップがありましたのでご紹介しましょう。ニュージャージー出身の女性ラッパーSol ChYldで“ReBirth. Theory”。これは、どうやら出る気配のなさそうなDoechiiの新譜への期待を肩代わりするには十分すぎる1枚では。

ジャズとソウルとヒップホップ、つまりはポピュラー音楽の土俵で語り得るブラック・ミュージックの3要素、これをゆっくりと撹拌し、ストイックに熟成してみせる。当然、サウンドから連想される色彩は黒です。それも、極めて上質な光沢を伴ったそれ。“if i gave”のアウトロで熱烈かつ冷静なジャズを広げて、シームレスに突入する“juggernaut”で細やかなビートと畳み掛けるフロウでエロティックに魅せる展開なんて最高にクールですよ。

そういう作風ながら、じっくり聴かせようという作品でもないのが面白いんですよね。全11曲で収録時間は30分を切っている訳ですから、楽曲単位でのまとめ上げ方はかなり思い切りがいいし、それぞれの楽曲のテンポは速めに設定されている。これによってR&Bのスムースさやジャズの大人びた空気感を引き連れつつも、鋭さと厳しさの表情を浮かべることに成功しています。うっかりしているとあっという間に曲が移り変わってしまうので、おちおちメロウになってられないんですよね。

今年のヒップホップは正統派から変わり種まで、かなり幅広いリスナー層に届くリリースが続いているという印象なんですが、本作もその充実の中で語っていいでしょう。ジャズ・リスナーもそうだし、トラックの演奏がシンプルに素晴らしいのでバンド畑でも楽しめると感じるのでね。

“The Art Of Loving”/Olivia Dean

最近この企画で直球ど真ん中のポップスをあんまり扱ってきませんでしたが、Holly Humberstone筆頭に気にしているアーティストは数名いるんですよ。実はCMATもそういう枠で見つめてたんですが、8月の新譜はそういう意味ではしっくりこず。そこの落胆(いや、CMATの新譜は内容的にはよかったですけどね)を救ってくれたのがこの作品です。Olivia Deanで“The Art Of Loving”。

イギリスのSSWとのことなんですが、どことなくAdeleを思わせる風格がありますよね。小細工一切なしのオーセンティックなポップスを、歌唱力と作曲能力だけで聴かせ切るパワーという意味で。作品の骨格となるのは英国式の流麗なソウルですね、“Let Alone The One You Love”のしっとりとした力強さなんて酒とずいぶん合います。でも不思議なことに、26歳の等身大を感じるいじらしさがほんのりと香る、この親しみもお見事です。

この等身大のキャラクターのファクター、1つには歌声由来でしょう。相当に落ち着き払った貫禄ある歌い回しではありつつ、ふとした瞬間に年甲斐というのが漏れ出てくるように感じます。追加でそのポップ・センスも指摘しておきましょうか。“Man I Need”の6連のハイハットと華やかなピアノのあしらいは、嫋やかなハーモニーを纏ってはいれど瑞々しくもあり。それに、プロダクションがオールドファッションドなばかりに気づきづらいんですが、メロディの性質そのものは全編通じて甘い味つけになっているんですよね。

本作の中でもとびきりムードのある“A Couple Minutes”でさもクライマックスのように振る舞い、真の決着をギターの伴奏で静かに歌う“I’ve Seen It”で果たす、この二面性が“The Art Of Loving”を象徴している気がしますね。そこをやりきるということは全然違うジャンルの音を背負っても埋もれないだけのポテンシャルは間違いなくある逸材なので、フォークにしろシンセ・ポップにしろ、今後様々なファッションを試してほしいと思わせてくれる1枚でした。

“Through The Wall”/Rochelle Jordan

ジャマイカにルーツを持ち、現在はカナダはトロントを拠点に活動するRochelle Jordanで“Through The Wall”。1時間とややヘヴィなサイズの作品ではありますが、そんなことを感じさせない素晴らしいダンス・ミュージックでした。

ダンス・ミュージックとは言いましたが、エンジョイアブルな作風という訳ではないんですよね。作品を包み込むシンセサイザーにしろ彼女の歌声にしろ、柔らかで官能的、そして何より密やかです。そこに淡々とした4つ打ちが乗っかってきて、高揚感を演出しつつもそれをジリジリと抑制する聴かせ方が見事じゃないですか。メロディが引き立っている点やリズムのシンプルさもあって、ディスコ・ミュージックを現代的に、そして徹底的に洗練させた音楽性という印象を受けます。

このディスコっていうのが案外大事なのかなと思っていてね。ハウスやガラージの精鋭たちが参加している本作、あくまでポップ・ミュージックとして楽しめるんですよ。クラブ・シーンの持つ普遍性って、ポップスとは別のカラクリで生まれている気がしていて。そりゃそうですよね、メロディとリズムの比重が違うんですから。でも“Through The Wall”は、トラックの洗練をアピールしながらも、Jordanのヴォーカリゼーションによって牽引されている。そこのところがディスコという連想に繋がったのかなと。

ディスコ・ルーツとなるとBeyoncéの“Renaissance”が近年の重要作として思いつく訳ですが、そことの対称性という意味でも面白い1枚でしたね。ポスト・コロナの時代にディスコのエネルギーを世界中に轟かせた、ポップ・スターの外向性の賜物である“Renaissance”と、ディスコのエネルギーを禁欲的に凝縮して閉じたアルバム・ワークの中で脈動させる“Through The Wall”。“Renaissance”と並べて語る段階で、この作品がどれほど優れているかは察していただけるとも思いますが如何でしょう?

コメント