第10~1位

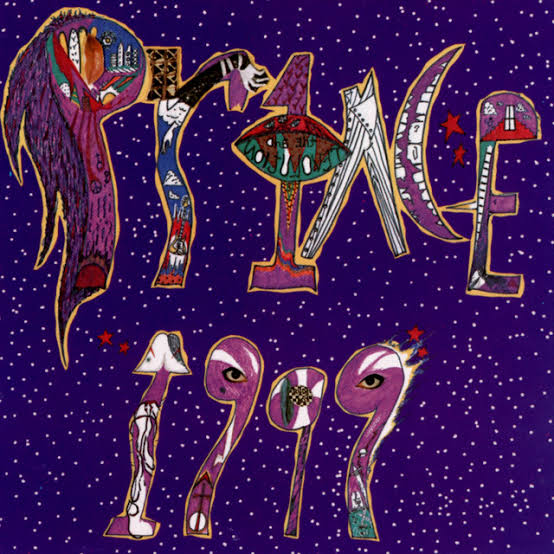

第10位 “1999” (1982)

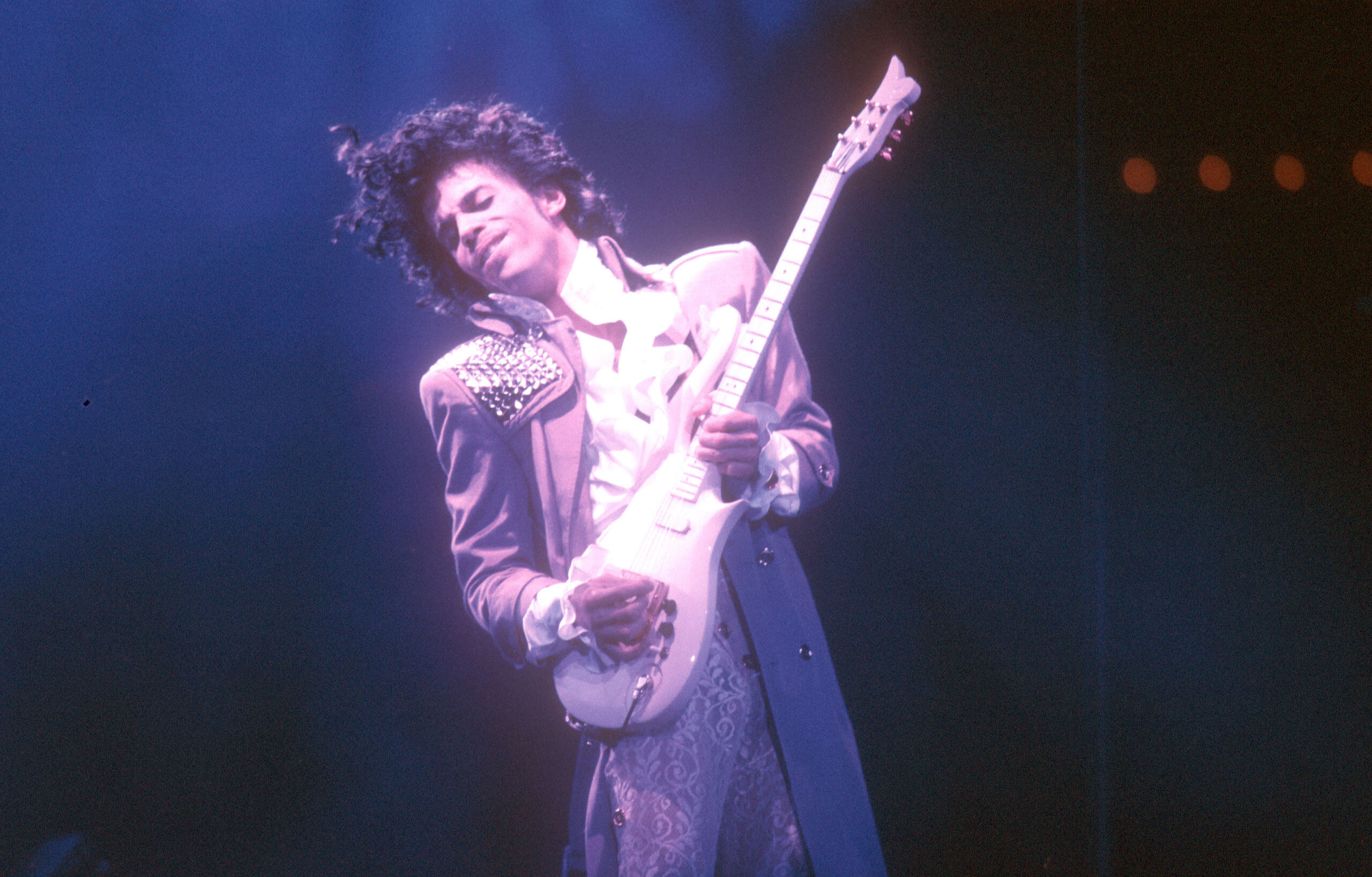

さあいよいよTOP10の発表です。まずはこいつ、5thにして遂に大ヒット、ポップ・スターとしては次作”Purple Rain”と並んで最も脂の乗った時期の作品ですね。“1999”です。リアル・タイムの洋楽ファンの方なんかはもっと上位につけるイメージもあるんですが、今回は忖度なく第10位で。

とはいえ、それは上が強すぎるというだけの話。表題曲“1999”のファンファーレで高らかに始まり、続く“Little Red Corvette”でとびきり淫靡に歌い上げ、さらに小気味よくタイトなデジタル・ファンク“Delirious”へ。このオープニングの展開だけでPrinceの作曲センスが次元が1つ違うところまで至ったことをひしひしと感じさせられます。そこからもとにかく1曲1曲のレベルが高くてね。個人的には“Free”というバラードがフェイバリットです。

「ミネアポリス・サウンド」もここへくると随分と小慣れてきて、作品のエッジとして機能していたところから一歩深く、ファンクネス全体に絡みつくような粘り気を獲得している気がしますね。そのことを彼自身理解しているのか、楽曲の中でファンクの反復の美学にのっとったセクションが目立つようになってもいます。おかげさまで収録楽曲のほとんどが5分オーバーという、なかなかにコッテリした仕上がりに。

ただでさえPrinceの音楽なんて味つけが濃いのに、収録時間そのものが長くなればそれはそれは胃もたれしそうじゃないですか。でも”1999″って、聴いていてそれほど疲れないんですよね。それはファンク特有のミニマムな聴かせ方の作用でもあり、楽曲単位のクオリティがすこぶる高いポップスとしての強度ゆえ。これを45分に収めたらもっと凄いことになっていたかもしれませんよね……何?そんなアルバムがあるって?まさかまさか。

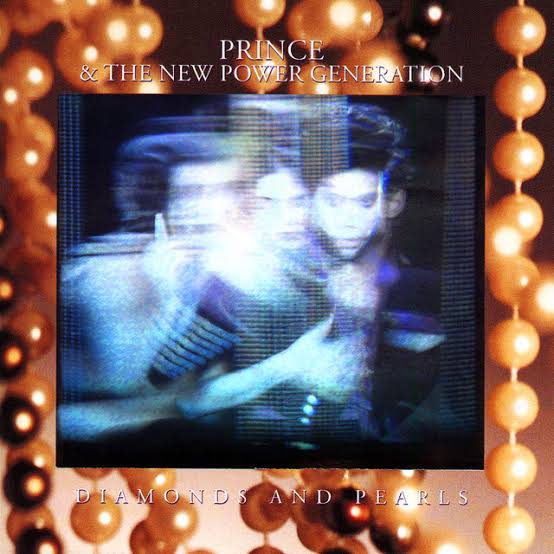

第9位 “Diamonds And Pearls” (1991)

NPGを従えての第2弾アルバム“Diamonds And Pearls”、一般にはこれが90’s以降のPrinceの最高評価になるのかな。その支持に足る1枚では間違いなくあると思います。このリストで果たしてその下馬評通りかというのは、彼のキャリアを隈なく理解している方がここまでのランキングを見ていただければなんとなく察してもらえるとは思いますが。

時代としてはニュー・ジャック・スウィングがひとしきり流行したくらいのタイミングなんですが、その中でセクシーさに特化させたような腰の据わったPrince流ファンクネスが発揮されているんですよね。サウンドはゴージャスに仕上がりつつ、全体的に粘っこいアダルティな色気があって。これまでのPrinceのセックス・アピールってもっとドギツイものが多かったので、そこの色合いの違いが連続して聴くと面白かったりします。

それに、コンポーザーとしてのPrinceの絶頂期の最後がこのアルバムだと思うんですよね。決して”Purple Rain”や”Kiss”のようなド級の傑作こそないものの、オープナーの“Thunder”を皮切りに、“Cream”に“Diamonds And Pearls”、“Gett Off”や“Insatiable”なんて魅力的な楽曲が所狭しと、そしてバラエティ豊かに収録されていて、ポップ・アルバムとして実に秀逸です。そこにはやはり、繰り返しではありますがじっくりしたエロスが上手く作用しているんですが。

80’sのPrinceって、もう毎回毎回驚きの連続といいますか、無難な作品というのはほぼなかった訳です。だからこそ”Batman”なんかは順位として低くつけましたが、本作は創作的な刺激こそ控えめなものの、上質な90’sファンクという感じで文句なく楽しめるのが上手いなと。MJシンパの私からすると、同年の”Dangerous”と比較しても遜色ないエンターテイメント作品に思えます。

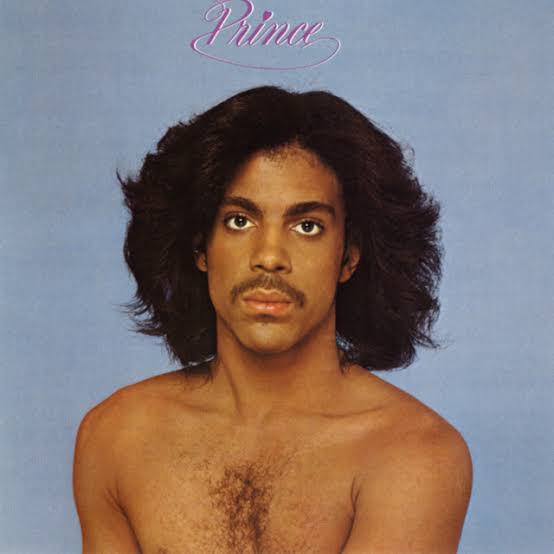

第8位 “Prince” (1979)

2ndアルバムでセルフ・タイトルってあんまり例がないんじゃないかな。やるなら普通1stじゃないですか。でもこのキャリア初期を代表する名作に“Prince”と名づけたのは、彼にありがちな突拍子のなさとして片づけていい話ではない、示唆的なものだと思っています。

というのも、1stでのブラック・コンテンポラリー路線を継承しつつ、すべてのパラメータにPrinceの個性を上手く乗せることに成功しているんですよね。冒頭の“I Wanna Be Your Lover”と“Why You Wanna Treat Me So Bad ?”というヒット曲2連発に明らかなポイントなんですが、ファルセットにわざとらしさをブレンドした歌唱法や、その歌声から放たれる振り切ったテンションの高さなんかが該当します。

それに“Bambi”で聴けるギターも「最も過小評価されているギタリスト」前夜といった好演であったり、かと思えばバラード群は殊の外正統派なソウル・ミュージックだったり。「ミネアポリス・サウンド」を獲得する以前の、R&BとしてのPrinceの最高到達点が本作じゃないでしょうか。それを2作目でやってのける創作意欲と発展速度、やはり非凡ですね。

で、ここからはキャリア横断を完了してからの加筆です。本作でのあざとさ、胡散臭くすらあるポップ・センス、それって結局最晩年まで存在し続けたPrinceのオリジンだったと感じますね。それがあるからこそ、どれだけヘンテコなことをやっても着地点がある。そういう、ポップ・スターとしてのPrinceの重要な根拠としても本作は極めて偉大だと思います。音の装飾やサウンドのトレンドを一旦ひっぺがしてみれば、30年経っても彼のやってることって本作とそう遠くないものですから。

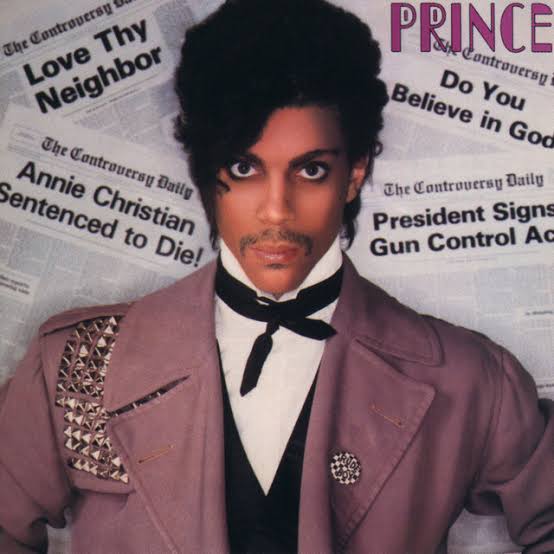

第7位 “Controversy” (1981)

前作”Dirty Mind”で提示した「ミネアポリス・サウンド」をさらに突き詰めた4th“Controversy”。「論争」なんてタイトル、巻き起こすつもりの張本人がつけているんですから、この辺のわざとらしさも前作から引き続きという感じでしょうか。

ただ、サウンド的には遥かに進歩していますよ。前作ではほんのわずかに、旧来のファンクやソウルの枠組からはみ出しきっていない瞬間もあったんですが、もうこの作品はどこを切り取っても猥雑でクールでトゥー・マッチ、他の何にも似ていない圧倒的な個性が感じ取れますから。Princeサウンドの本格的な成立として評価すべきはむしろこっちだと思うんですよね。

そして象徴的なのが“Do Me, Baby”というナンバー。これが8分に及ぼうかという大作バラードなんですが、Princeがキャリアの中で何度か生み出した一大スケールのバラードの雛形とも言える内容でね。加えて、あの小さな体躯のどこから出ているのか不思議でならない爆発的でエクスタシーを連想させるシャウト。サウンドのみならず、作曲面やパフォーマンス面でも彼が飛躍しているのが手に取るように分かります。

Princeってパブリック・イメージの割に小心者というか、少なくともこの辺りの時期までは慎重な印象も受けたんですよね。1stから2ndに向けての進化もそうでしたけど、一旦様子見をしてからその方向性を濃厚にするというアプローチを取るので。そこのところをこの”Controversy”で見事振り切ってみせたことで、以降の大躍進に繋がったのかなと思います。

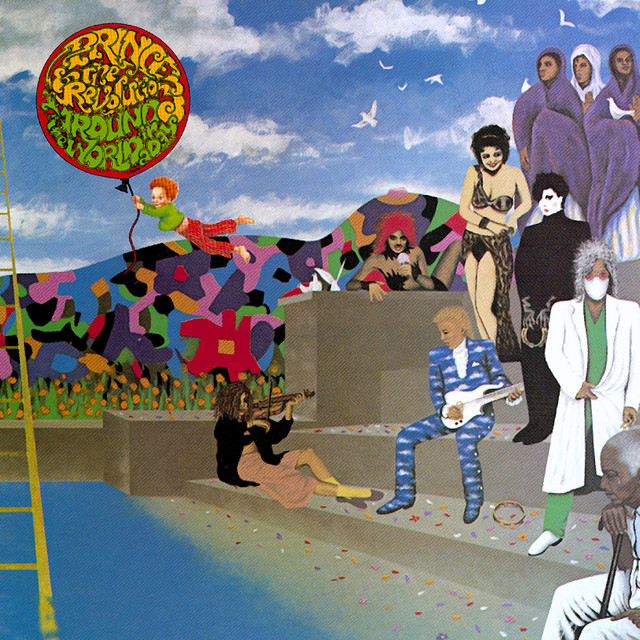

第6位 “Around The World In A Day” (1985)

“Purple Rain”の大成功を受けて、引き続きThe Revolutionを率いてのアルバムとなった“Around The World In A Day”。私の肌感覚だと、話題にあがることは少ないけれども、実はフェイバリットなんですという密かな支持の多い印象があります。かく言う私もその1人で。

かなりナチュラルな音遣いに意識を向けているのが面白いじゃないですか。あの”Purple Rain”の次作、かつ制作時期は同じだというのに、きちんと次の展開を準備している抜け目なさ。“Condition Of The Heart”なんて静謐で厳かな世界観を有するバラードですが、この当惑ったらないですよ。しっかりとその後にPrinceらしいポップス(とはいえ「ミネアポリス・サウンド」は控えめですが)の“Raspberry Beret”が続くので一安心できるのが救いですね。

でも、「ミネアポリス・サウンド」であろうとなかろうと、作品の真ん中にいるPrinceの存在感そのものはまったく薄らいでいないですから。むしろ装いを新たにすることで、いっそう新鮮に聴こえてくる部分もあります。シンセの毒々しさが薄まった分、タフなブラックネスが浮き上がってくる“America”〜“Pop Life”〜“The Ladder”の流れがそこに該当するかな。うっかりすると見落としてしまう、R&BアーティストとしてのPrinceの再発見とでも言いましょうか。

それにこの時期のPrinceなんてどれだけ厳しい目で見ても恐るべき天才ですから。楽曲のキレそのものは相変わらず絶好調ですし、じゃあこんな音楽他の誰に作れるの?と聞かれたら黙るしかありません。サウンドの異質さは事実として、それでも聴いているうちに自然と「うん、いつものPrince」という納得感すら生まれてくる不思議な名作です。

第5位 “The Black Album” (1994 (1987))

“Sign O’ The Times”の次作として制作されていたものの、リリース1週間前に突然お蔵入り。1994年に正式なカタログとして加えられるまで、「世界で最もヒットした海賊盤」とまで呼ばれていた“The Black Album”です。今回は1987年の作品として向き合ってみたんですが、やはり聴こえ方が変わるもんですね。

80’s前半の「ミネアポリス・サウンド」であったり前作での「密室ファンク」であったり、そうしたキーワードを経由してもう1回ちゃんとファンクをやったアルバムという印象のアルバムなんですよね。バラエティに富んでいるというよりはブラックネス一点突破な潔さがありますし、前作の時点でもうっすらと感じたヒップホップのニュアンスがさらに強くなっていて。“Cindy C.”なんてまさしくでしょ?

前作がPrinceの中に眠るSly Stoneの遺伝子なのだとしたら、さしずめ”Black Album”で発露したのは彼の中のJames Brownといったところでしょうか。タイトなビートの感覚でドライヴしていくスタイルにしても、“2 Nigs United 4 West Compton”のようにジャム・セッションの緊迫感で聴かせる瞬間にしても、JBのライヴ音源に感じるような鋭さがあります。それを独力で表現できるのは相変わらずの天才っぷり。

怒りを込めた本作がPrinceを代表するものになってはならない、そういった理由でリリースを中止したと彼は後に語っているんですが、むしろだからこそ1987年にリリースすべきだったと思います。だってこの直後にN.W.A.やPublic Enemyが、まさしく怒気に満ちたヒップホップで歴史を切り開く訳ですからね。偶然の一致なんでしょうけど、そういうところで時代の磁場と共鳴していたのも彼らしい嗅覚だと思います。結局お蔵入りしちゃってるんですがね。

(上記のリリース時のあれこれからか、本作は現在ストリーミングで配信されておりません。特段レアリティが高い作品でもありませんので、ぜひフィジカルで。)

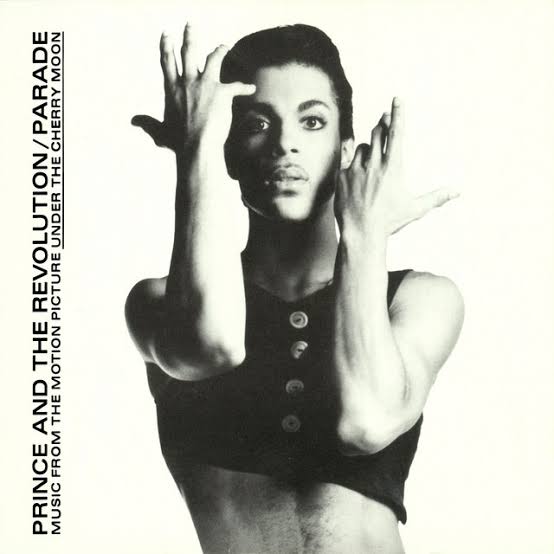

第4位 “Parade” (1986)

The Revolution名義では最後の作品となった“Parade”。Princeほどに多作家、そしてキャリアも長いアーティストのランキングである時期の作品が上位独占って退屈に思われちゃうでしょうけど、文句ならこの時期のPrinceに言ってください。いちいち名盤しか出さないのが悪いんです。

さてさて、冗談混じりに「この時期のPrince」なんて物言いはしましたがね。音楽として捉えると、本作に明確な断層があります。前作”Around〜”でのアンチ”Purple Rain”/アンチ「ミネアポリス・サウンド」とも言える転換、さらにその先という意味で。シンセサイザーを厚塗りしたビビッドな色彩感覚だけに頼らず、もっとシックな質感や密度を追究したプロダクションへと発展しています。ヒットした“Kiss”なんて紛れもなくPrince流ファンクなのに、しなやかな肉体美をすら思わせる洗練っぷり。

他にも“Do U Lie ?”のジャズ・フレーヴァーや、ラストを飾る名バラード“Sometimes It Snows In April”のしっとりとしたアコースティック・サウンドに分かりやすい、ある意味ではPrinceらしからぬスマートな音のまとまり。ただこの人って第一印象が鮮烈なだけで、その核を見つめればコンポーザーとして凄まじいタレントの持ち主ですから。その部分の輪郭がくっきりしているのは嬉しいポイントです。しかし一方で、前半のシームレスな展開にはしっかり「アルバム」として聴かせる意識も働いていて。

このアルバム、彼のレガシーの中でのポジションとしては”Controversy”に似ているような気がしていて。どちらもキャリア屈指の名盤と名高い大作が次に控えていて、それまでの作風から次のステップに進む準備段階としての側面も感じられるという点でね。ただそれは俯瞰的に見た時の話であって、仮にこの”Parade”でPrinceがすっぱり引退したとしても、このアルバムが名盤であることになんの変わりもありません。

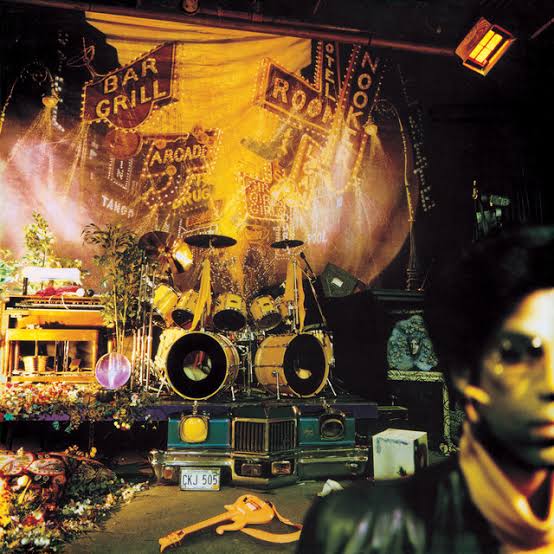

第3位 “Sign O’ The Times” (1987)

現代的な批評眼をもってすれば、こちらをPrinceの最高傑作とすべきなのかもしれませんね。実際私も4年前に選定した洋楽名盤ランキングではこの作品を第6位としました。The Revolutionを解散させ、予定していたプロジェクトを度々破棄しながらもスタジオに篭りきりで生み出した2枚組の大作“Sign O’ The Times”。

前作”Parade”時点で芽生えていた引き算の美学、何を鳴らすかではなく何を鳴らさないでいるかへの意識。これがDIY精神によって完璧なバランスの「密室ファンク」として結実している作品と評価できるでしょう。そしてそれは、最もタイムレスなPrince作品ということでもあります。音の配置のセンスであったり、1987年にしてポスト・ヒップホップな感すらあるビートのパンチであったり、スタジオでの研究が錬金術を飛び越えて予言にまで至ってしまった恐るべき瞬間。

面白いのが、2枚組ということもあって楽曲のバラエティは過去になく豊かなんですよ。“Starfish And Coffee”のような彼なりのポップスに“Adore”のような(彼にとっての)正統派バラード、挙げ句の果てにはPrinceによる架空の女性シンガーCamilleの楽曲まで。それだけ色んなことをやっているのに、アルバムとしての意識は「密室ファンク」のモードで完全に統一されています。一番分かりやすいのが表題曲“Sign O’ The Times”なのかな。躍動感はあるのに内向き、華やかなのに単調、この二律背反の表現力たるや。

今日のPrince再評価って、間違いなくこのアルバムありきで進んでいる節はあると思うんですよね。ブラック・ミュージックにおける求道者の系譜、Sly StoneからFrank Oceanまでを1つの文脈で語るための巨大なミッシング・リンクとして。ただ主観的に聴いても、最も彼の才能が炸裂した作品はやっぱりこれだと思わされました。これを凌ぐ作品にはそこに加えて極上のエンターテイメント性がないと辻褄が合わないのですが、そんなものあるんでしょうかね?

第2位 “The Gold Experience” (1995)

自分で作っておいてなんですが、このランキング最大のサプライズはこれだと思います。“The Gold Experience”がまさかまさか大健闘の第2位。元々90’s以降の作品だと数少ない愛聴盤だったんですが、キャリアを時系列で追いかけるといっそうその輝きは増して聴こえてきました。

このアルバムって、Radioheadでいうところの“In Rainbows”と近いスタンスだと思っていて。つまり、アーティストとしてのシグネチャー・サウンドを確立したうえで音楽性の拡張に挑み、そして再度そのシグネチャーに立ち返った進歩的回帰作という意味です。より詳しく語れば、ヒップホップやジャズのようなサウンドに接近していた過去数作から、じゃあ今”Purple Rain”みたいなことやればどうなるの?っていう作品なんですよ。

サウンドには久方ぶりにロック的なダイナミズムとまさに黄金のようにゴージャスな華が感じられ、呼応するようにPrinceのパフォーマンスもハイ・テンション。“Endorphinmachine”や“The Most Beautiful Girl In The World”なんてキャッチーな名曲たちは誰もが待ち望んだ「あの時のPrince」を思わせつつ、いたずらに「ミネアポリス・サウンド」をセルフ・パロディするのではなく生っぽいテクスチャでもってやってのける。いやはや見事なもんです。

そしてこれも随分久しぶりに、Princeがギターを弾きまくる!なんなら「Princeにとってのギター・アルバム」とすら表現できるくらいに主張が強いです。その結果、私としては第2の”Purple Rain”とすら思っている大名曲“Gold”が生まれるに至っています。下位の方にもあったPrinceスタイルのPrince作品とは一線を画す、ポップスのしての強度と彼の前のめりな才能も聴こえてくる、全方位的に高水準の名盤だと思っています。

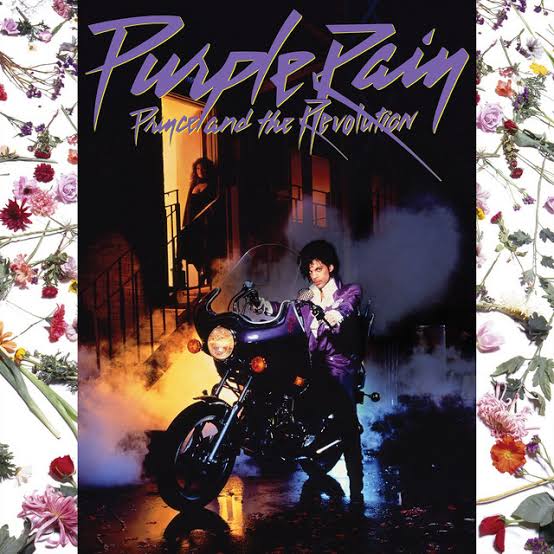

第1位 “Purple Rain” (1984)

Prince & The Revolution名義での第1作でもあり、Princeが主演を務めた同名映画のサウンド・トラックでもあり、80’sポップスにおける有数のヒット・アルバムでもあり、そしてPrinceの最高傑作。さあ、いよいよ第1位、私にとって最高のPrince作品は“Purple Rain”です。どうだつまんないだろ。失敬本音が漏れました、ただこれが私の独断と偏見、そして愛で選んだ結果ですから。

“Controversy”で確立した「ミネアポリス・サウンド」を”1999″で爆発したクリエイティヴィティのままにさらに前進させ、ファンクもニュー・ウェイヴもサイケデリアも、すべて一緒くたにしてPrinceという記号でくくりつけてしまう。しかも抜群にキャッチーに。なんという荒業。そんなことができてしまうほどに、この作品でのPrinceからは途方もない全能感が溢れ出ています。

「ベースのないファンク」という横紙破りをやっておきながらビルボード年間1位の特大ヒットになってしまった“When Doves Cry”に象徴されているんですが、やってることはキテレツなのにどうしようもやくポップに聴こえてしまう、これは一体どういうことでしょう。思うに、ロックンロールさせれば“Let’s Go Crazy”、バラードやらせれば“The Beautiful Ones”、卑猥に振る舞わせれば“Darling Nikki”……どの引き出しを開けても最良の楽曲が、やっぱりPrince印で提示される。このニーズにバッチリハマった快感が、その一因なのかもしれません。それすらPrinceの掌の上なんですがね。

で、そういうニーズの話をするならば。これは本作のサウンドトラックという性質にも由来するんでしょうけど、アルバムの展開が本当にドラマチックでエンターテイメント性に溢れています。“Let’s Go Crazy”のビートが導いた高揚感のまま、気づけば“I Would Die 4 U”から“Baby I’m A Star”のメドレーまで進んでしまいますからね。この異様なまでのテンションを維持できるアルバム、一体この世にあとどれだけあることか。

そんなエキサイティングな音楽の旅、その最後に待ち受ける“Purple Rain”がもう天晴。至高のギター・ソロと突き抜けんばかりのファルセットに打ちのめされ、これ以上ないエンディングを迎えます。壮大なバラードでエモーショナルなフィナーレを演じるなんていうのは、アルバムにしろコンサートにしろ典型とすら言える様式ですけど、この”Purple Rain”(楽曲としてもアルバムとしても)は最も優れたものの1つでしょう。名盤ではない瞬間が1秒たりとも存在しない、稀有な1枚だと思います。

まとめ

……いやぁ、長い!単体の記事の作成期間だけなら、名盤ランキングを除けば過去最長となりました。なんだかんだ半年くらいかかったのかな?我ながらよく全うしたもんですよ。

さて、最後にちらっとまとめと感想戦を。ミレニアム前後はほとんど下位に、そして80’sの全盛期は軒並み上位に、という構造自体はぶっちゃけ斬新さはありません。1位を”Purple Rain”にしてる時点で、そういうハラハラドキドキは求めてないのは伝わると思いますがね。そもそもこのシリーズ、そういう企画じゃないですし。

でも例えば”Come”や”Musicology”、それから”LoTUSFLOW3R”に最晩年のEDM路線、あるいは”One Nite Alone…”、こういう今までちゃんと向き合ってこなかった作品に驚かされることが多かったのがとても楽しかったですね。何回も「やっぱりこの人天才じゃん!」とはしゃいじゃう、すごく原始的でピュアなリスニング体験ができました。

それと同時に、その時々でPrinceが向ける関心を、しっかり捉えることができたのはリスナーとしていい経験になりました。ネオ・ソウルやヒップホップを通ってなかった時に聴いてもピンとこない作品、結構多そうですからね。タイムラインに沿って聴くことで、Prince個人が編纂する洋楽史観みたいなものに触れられたのは、正直期待していなかった効果でした。

それを作品越しにさせられる、彼の感度の高さ。「また変なことやってんなぁ……」「そうじゃねえんだけどなぁ……」と呆れることも何度もありつつ、でもそういうところも含めて無邪気な表現者であり続けた、そんな彼の真髄を聴き取ることもできたんではなかろうかと思っています。

破茶滅茶に大変な作業なので、皆さんもPrinceマラソンを是非!とは今回は言いません。言いませんが、やってみると色んな意味でアップデートできる感覚はあるんではないでしょうか。そんなアーティスト、なかなかいないと思いますよ。ということで、今回はこの辺りで。

コメント