さて、今回からしばらく、満を持しての一大シリーズをお送りすることとしましょう。そのテーマとは、「1960年代洋楽史解説」。

好きな音楽をただ好きなように聴く、これ以上の喜びは音楽体験に存在し得ません。それを大前提としたうえで、より多くの音楽を、より深く楽しむ。これも同様に重要な体験だと私は考えます。そしてこの体験を可能にするのが、音楽の背景に潜む歴史や意義を見据え、極めて多様性に富んだ音楽の相関関係を知ることです。本シリーズによって音楽を「点」でなく「線」で捉える、この作業を経ることで驚くほどに音楽に対する態度は一変することを、ここで不遜にも断言させていただきましょう。

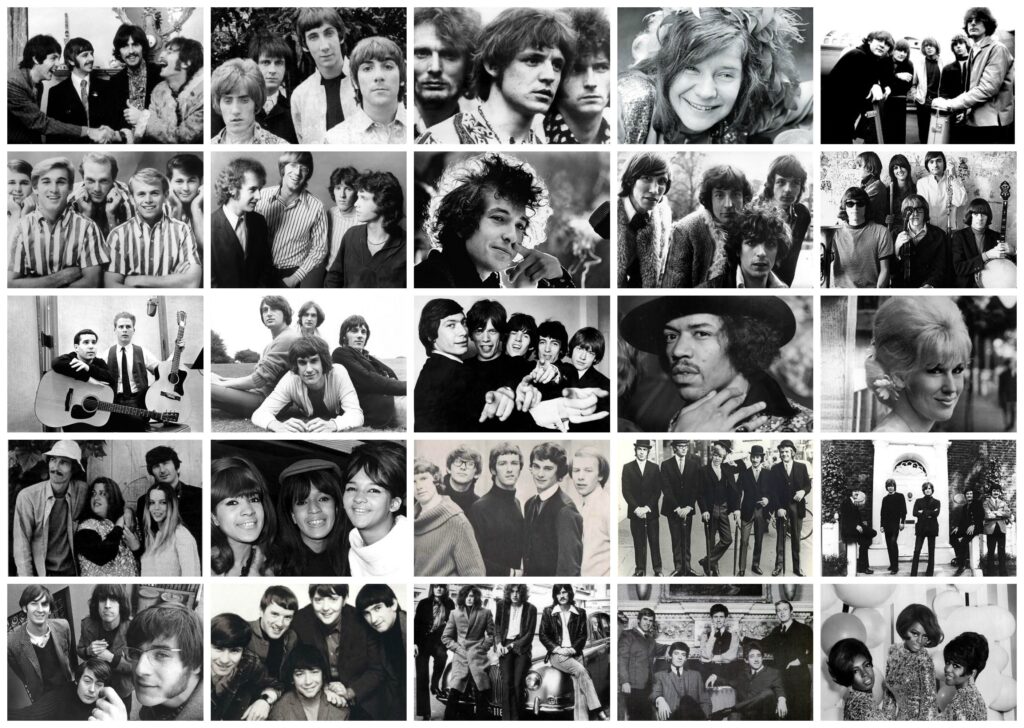

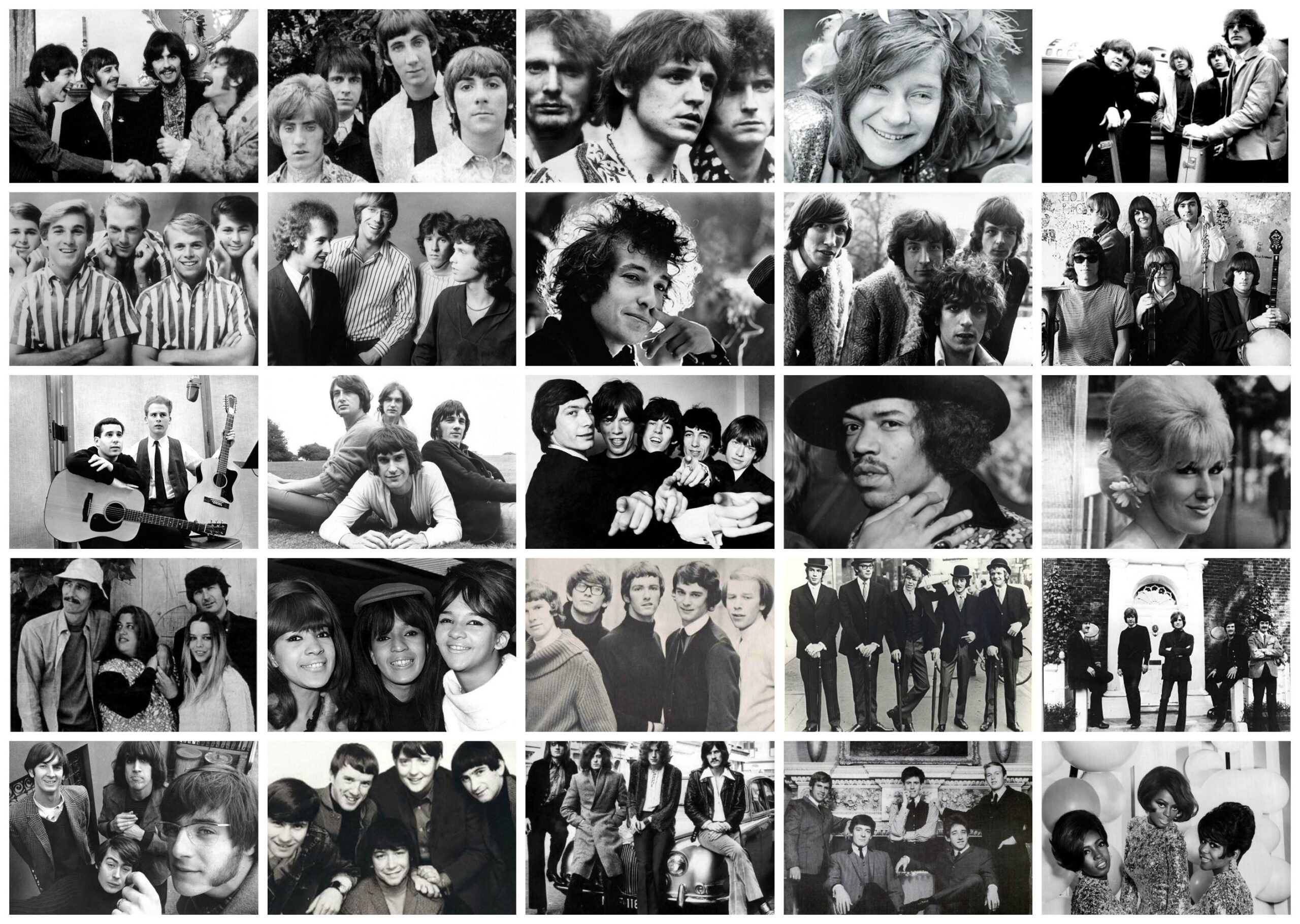

では、何故1960年代なのか?それは、多くの意味で、今日のポピュラー音楽の直接的な起点と見なすことができるのがこの10年だから。ザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、レッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックス.……最も偉大と称されるアーティストの多くはえてしてこの1960年代に活動していますが、それは彼らがポピュラー音楽という未開の荒野を、大胆なる野心をもって開拓してみせたからこそ。

長々と本シリーズの意義について語ってきましたが、前口上はこの辺りで十分でしょう。何しろこれから先も、たいへんに堅苦しい解説や議論を展開せざるを得ないのですから。しかし一方で、その歴史が織り成すドラマはエキサイティングなものでもあるはずです。それでは時計の針を1960年代へと巻き戻していきましょう。いざ、参ります。

1960年代以前のポピュラー音楽

……勢いよく啖呵を切って恐縮ですが、ここからしばらくは寄り道にお付き合いください。タイトルにも§0.とありますが、1960年代史を振り返るにあたってその前史にあたる部分、1950年代以前の音楽について触れねばなりません。歴史とは連続性の営みであり、その意義を掴み取るには前後の動向もあわせて知ることが不可欠ですから。

さあ、その1960年代以前のポピュラー音楽に関してですが、注意していただきたいのが、本稿で言及する「洋楽」とは専らアメリカでの動向のみを指している点。同じ時代の諸外国にも豊かな音楽文化は当然存在していますが、重要なトピックはアメリカに集約しているのもまた事実。

何故ならば、ロックやR&Bといったポピュラー音楽において主要となるサウンド、それらはアフリカン・アメリカンを担い手として誕生した背景があるからです。換言すれば、アメリカは「ポピュラー音楽先進国」なのです。また、当時のアメリカ音楽市場は非常に閉鎖的な性質を有しており、他国の音楽がヒット・チャートに登場することは極めて稀でした。それでいてその逆、アメリカの音楽が諸外国へと輸出されることはごく自然。なにしろアメリカは西側諸国の最右翼、その文化的/経済的影響力は巨大です。

このアメリカによる音楽市場の独占状態に風穴を開けたアーティストこそ、本シリーズの主役となるあのバンドなのですが、それに関しては次回に譲ります。では、ここからは「ポピュラー音楽先進国」の様子を確認していきましょう。

ジャズ

アメリカで流行していた音楽としてまず挙げられるのが、ジャズの存在。世界恐慌による暗澹たるムードの気晴らしとして、1920年代にアメリカ全土で急速に支持を集めた音楽性です。その規模が如何に巨大であったかは、1920年代を指して「ジャズ・エイジ(ジャズの時代)」との異名があることからもお分かりいただけるかと思います。

戦前のジャズは、ビッグ・バンド編成によるスウィング・ジャズが支配的でした。この時期のジャズ・ミュージシャンとしては、「サッチモ」ことルイ・アームストロングらが代表的です。しかし1940年代にはこのスウィング・ジャズは衰退していき、取って代わるように人気を博したのが、ビバップという即興演奏に主軸を置いた少人数のスタイル。

このビバップはモダン・ジャズの起点とみなされる重要な転換点で、1950年代にジャズの世界は全盛期を迎えます。チャーリー・パーカーを筆頭に、バディ・リッチ、アート・ブレイキーといった現在でもジャズ・ファンに愛好されるレジェンドはこの時期の人物ですし、「ジャズの帝王」と名高いマイルス・デイヴィスもキャリアの初期にはビバップに傾倒しています。

このビバップはジャズ・シーンを席巻しますが、その可能性も1950年代の後半には徐々に行き詰まりを見せます。その中でなおジャズの新境地を模索した一派によって、1960年代のジャズは牽引されていくのです。「ジャズの最高傑作」と誰もが認めるマイルス・デイヴィスの1959年作『カインド・オブ・ブルー』はモード・ジャズというスタイルを確立し、デイヴィスのバンドにも参加していたジョン・コルトレーンやハービー・ハンコックといった面々によって隆盛を見せていきます。また、フリー・ジャズといった、より革新的なスタイルもこの時期にオーネット・コールマンらによって開拓されていきました。

ブルースからロックンロールへ

1960年代ポピュラー音楽の導入としてのこのチャプターにおいて、最も肝要なのはこの文脈でしょう。ブルースからロックンロールへの発展の軌跡に関してです。

まずはブルースについて。黒人奴隷の労働歌にその起源を持つブルースの成立は、実に19世紀後半にまで遡ります。そしてこのブルースは発展の過程で様々な派生を遂げ、「ポピュラー音楽の礎」と表現して差し支えないほどに広範に影響を及ぼしているのです。それこそさきほど紹介したジャズも、そのルーツはブルースにありますから。

このブルースは初期段階において、アメリカ南部を中心にアフリカン・アメリカンの間で伝播されていく民俗音楽的な側面を色濃く持っていました。これらを記録した立役者が、アラン・ローマックスという人物。

彼は父とともにアメリカを旅し、行く先々で出会ったブルースを蒐集し、保存することに成功します。その記録の中には、伝説的ブルース・マンのレッドベリー、フォーク・ミュージックの祖であるウディ・ガスリー、「デルタ・ブルースの父」ことマディ・ウォーターズといった面々が並んでいました。このローマックス親子の蒐集活動は、ブルースの浸透と発展に多大な貢献を果たしたと言えるでしょう。

そしてこのブルースがカントリー・ミュージックと融合して誕生したのが、ロックンロール。カントリーは今日でも主としてアメリカの白人層に好まれる音楽性であり、前述の通りブルースはアフリカン・アメリカンの民俗音楽ですから、ロックンロールは音楽的な人種の融和と表現してもいいのかもしれません。後のロック・ギターにおける多くの語彙を発明したチャック・ベリー、その熱唱が多くのロック・シンガーの憧れとなったリトル・リチャード、ブルース色の強いパワフルな名曲を放ったファッツ・ドミノらが、ロックンロール黎明期の偉人として今でも語り継がれています。

しかし時は1950年代。人種差別が半ば公然と認められている時代です。黒人らが展開するロックンロールは「レース・ミュージック」として保守的な白人層には受け入れられず、断絶は続いていました。しかし先進的なものを好む若年層には、人種の壁に構わずロックンロールを愛好する者も確かにいたのです。

その中から現れた1人の青年が、アメリカ中を震撼させます。その人物の名は、エルヴィス・プレスリー。「キング・オブ・ロックンロール」と讃えられる、ロック史上初にして最大のスーパー・スターの登場です。

髪をリーゼントにセットし、卑猥に腰を振り、「有色人種」さながらにロックンロールする。彼に大人たちは眉を顰め、少年少女は熱狂することに。

RCAレコード移籍後の1stシングル『ハートブレイク・ホテル』で全米1位を掻っ攫って以降、『ハウンド・ドッグ』、『冷たくしないで』、『監獄ロック』、『ラヴ・ミー・テンダー』……リリースするシングルはどれも飛ぶように売れ、彼は瞬く間にスターダムへと駆け上っていきます。

黒人と白人に明確な線引きがなされ、隔離と差別がまかり通っていたかの時代に、プレスリーは白人でありながらアフリカン・アメリカンへのリスペクトを真っ向から表明し、彼らの模倣をすることでロックンロールを表現します。その姿勢は徹底的な批判を浴びながらも、ロックンロールという未だかつてなかった新しい音楽に全米は熱狂。その現象的成功は白人によるロックンロールの道を開き、エディ・コクランやバディ・ホリー、ジェリー・リー・ルイスといった白人ロックンローラーも支持を集めていきます。

エルヴィス・プレスリーというスーパー・スターの登場によって大流行となったロックンロールですが、しかしそのムーヴメントは短命に終わってしまいます。1950年代の末に、ロックンロールの人気アーティストが立て続けにシーンから姿を消してしまうのです。チャック・ベリーは逮捕され、リトル・リチャードは神職に転向し、バディ・ホリーやエディ・コクランは事故により早逝。極めつけに「キング」エルヴィスも兵役につき、一時引退状態になります。このように、担い手を突如として失うことでロックンロールの狂熱は急速に沈静化していきました。

1960〜1961年までの音楽シーン

以上が1960年代を迎えるまでのポピュラー音楽の大まかな流れです。前置きが長くなってしまいましたが、ここからはいよいよ1960年代の音楽について迫っていくこととしましょう。

ロックンロール・ブームの反動

1つ前のチャプターでロックンロールの人気が後退していったという話をしましたが、その空いた穴を何が埋めたかというと、「ポップス」と表現するのが適切な音楽。ロックンロールのようにホットで過激なものではなく、耳触りのいい「お利口さん」な類いのものです。こうした音楽が支持されたのは、ロックンロール・ブームの反動と理解していいかもしれません。

実際にいくつかのヒット曲を例に挙げて当時のシーンを振り返ってみましょう。まずは1960年の年間トップ・セールスを記録したこの曲、パーシー・フェイスの『夏の日の恋』。

前年公開の映画主題歌のインストゥルメンタル・カバーですが、クラシック音楽的な要素が強いことがおわかりいただけるかと思います。こうした穏やかなムード音楽がヒットを記録した事実は、当時の音楽シーンが低刺激なものを求めていたことを端的に物語っているのではないでしょうか。

次に見るのは、1960年に陸軍を除隊し、カム・バックを果たしたエルヴィス・プレスリーで『イッツ・ナウ・オア・ネヴァー』。プレスリーのキャリアの中でも最大のヒットとなった楽曲です。

この曲を筆頭に、プレスリーは1960年の1年間で3曲のナンバー・ワン・シングルを発表しています。チャート首位を独占すること実に累計15週、さらには翌年の第1週のチャート1位も彼の楽曲ですから、その人気は衰えることを知りません。

ただ、1960年におけるプレスリーのヒット・シングル群を聴けば、そこには興味深い共通点が発見できます。それは、どの楽曲もロックンロール色が希薄というもの。それこそ先に紹介した『ハートブレイク・ホテル』と比較すればその違いは明らかで、エネルギッシュなロックンロールからは距離のある、甘いメロディが主体の優しい聴き味のものばかりです。この音楽性の差異にも、人々がロックンロールを求めてはいなかった背景が感じ取れます。大衆が待ちわびていたのは、「エルヴィス・プレスリー」というアイドルでしかなかったのです。

他にもジ・エヴァリー・ブラザーズをはじめとして、チャート上で成功している楽曲はどれもこういった大衆受けのするものばかり。最初に触れたロックンロールの反動というのが、わかりやすくヒット・チャートに反映されています。

ブラック・ミュージックを「思い出した」大衆

さあ、続いて1961年に目を向けてみましょう。この年最大のヒットはボビー・ルイスの『トッシン&ターニング』。

前年のヒット曲と比較したとき、この楽曲には明確にロックンロールの痕跡が残されています。あるいはR&B的と表現してもいいでしょうが、いずれにせよ黒人音楽の野性と熱量が表現されたナンバーです。

もう1つ1961年のヒット曲を取り上げてみましょう。ザ・マーヴェレッツで『プリーズ・ミスター・ポストマン』。モータウンによる初の全米ナンバー・ワン・シングルという、ブラック・ミュージックの歴史において記念すべき楽曲です。

モータウンというのはR&B/ソウル専門のインディーズ・レーベル。1960年代から多くのヒットを飛ばし、音楽史に残る数々のスターを輩出してきました。スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダイアナ・ロス、マイケル・ジャクソン、こういった錚々たる面々がモータウン出身です。

モータウン・サウンド最大の特長、それはそれまで黒人層の中で楽しまれていたR&Bを白人に向けて発信した点にあります。さきほど紹介したボビー・ルイスとこの『プリーズ・ミスター・ポストマン』を聴き比べれば、その違いは顕著でしょう。よりスウィートで聴き心地のよい、ポップスとして洗練された響きがあります。

さて、この2曲を取り上げたのには理由があります。こういった楽曲のヒットは、大衆がブラック・ミュージックを欲していた重要な証拠と言えるからです。1960年の段階でこうした兆候は見られませんでしたが、1年も経つと大衆は毒にも薬にもならないポップスに辟易としたのではないでしょうか。そこで思い出されるのが、数年前に流行したロックンロールの熱烈さ。こうした音楽志向の揺り戻しが、この2年間のヒット・チャートには克明に刻まれています。

まとめ

この辺りで、本セクションの内容をまとめておきます。

- アメリカの音楽動向がシーン全体において非常に支配的な時代である。

- ロックンロールが1950年代に成立。エルヴィス・プレスリーの成功で若者を中心に全米で大流行する。

- 1950年代末に、担い手を失いロックンロールが衰退。

- その反動としてポップスが流行。

- その後、さらにその反動としてブラック・ミュージックに再び注目が集まる。

§0.と銘打った通り、本稿の内容はいわばこのシリーズのプロローグにあたります。ここまでに確認してきた事実を導入として、次回以降はいよいよ1960年代のポピュラー音楽を一望していきましょう。そして早速、1960年代ポピュラー音楽最大の功労者、どころか人類文化史上における偉人が登場することになります。それでは、§1.「ウォール・オブ・サウンドと「英国侵略」」でお会いしましょう。

コメント